這部當年大人都能看哭的電影,真的是飽含深意

對于蠟筆小新劇場版大人帝國的還擊,列位有沒有啥深刻的看法?

對于蠟筆小新劇場版大人帝國的還擊,列位有沒有啥深刻的看法?

老叮當,Nowhere Man

老叮當,Nowhere Man

現在再回過甚來看原惠一在21宿世紀之初的創作的這部《大人帝國的還擊》,也許能發現一些更深層和隱晦的事物。

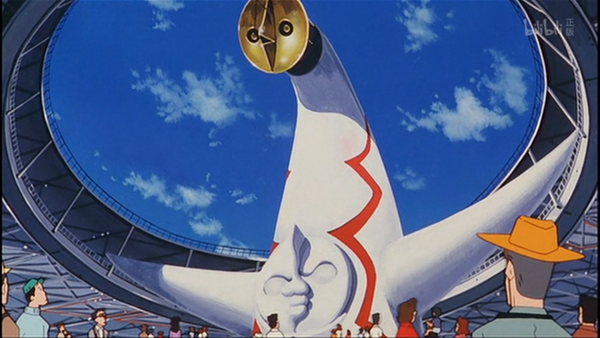

片子揭幕,鏡頭跟著電動扶梯徐徐升起,1970年日本大阪博覽會的標記性建筑,岡本太郎設計的太陽之塔就浮此刻面前:

太陽塔紅白相間三角錐外形的本家兒體有一對張開的白色同黨,造型怪僻的太陽塔有3個圖騰式的臉,它們象征著曩昔、此刻和將來。黃金之面正對公園進口,預示了將來的夸姣。黃金之面正下方是混凝土制當作的太陽臉代表著此刻,而塔身背后的黑太陽則象征著逝去的宿世界。

森見登美彥有一部就叫《太陽之塔》的芳華小說,書中有這么一段對太陽之塔的形容:

太陽之塔看起來完全不像是人類做出來的工具。它像是從異次元宇宙的彼方突如其來飛來這里,然后就動也不動地聳立在大地之上。這個太陽之塔,上上下下都滿盈著一股沒有人類插手造當作的味道。感受起來,甚至可以說太陽之塔與岡本太郎,還有大阪萬國博覽會這個已當作為曩昔的熱鬧祭典,或者是日本的戰后史等等,完全沒有一點關系。超越一切所有,太陽之塔就聳立在那片翻騰而起的綠色叢林的另一端。

作為藝術品的太陽之塔能不克不及“超越一切”尚且再議,而作為1970年符號,太陽之塔銘記的三個象征曩昔、此刻和將來的圖騰卻在無意識之間與這個主要的時代轉折點發生了共識。

事實上,《大人帝國的還擊》并非一部記實70年月的作品,然而,70年月的影子卻一向盤桓在作品之中。

片中的這個「大阪萬博會」是反派阿健「20宿世紀博覽會」的一部門,目標是勾起大人們對所謂「20宿世紀」的回憶。阿健對新宿世紀抱有不滿與憎恨,沉湎于自我想象中的夸姣曩昔,同心專心想回到那個夸姣的「20宿世紀」。

和一談曩昔、將來就只想著時候機械的死板反派分歧,阿健作為一位文藝中年,回到曩昔的方式也不同凡響,他對時代的變遷有著本身的理解:組成夸姣20宿世紀的關頭是人而非時候自己。

是以他降生了這樣的邏輯,只要讓全日本的人都紀念20宿世紀,找回20宿世紀的糊口體例,他就能回到本身憧憬的曩昔。

所以他建造了20宿世紀樂土,勾起人們的懷舊心理,將這種懷舊的表情收集起來,具象為一種可感知的氣息,經由過程東京塔披發到全日本去,使全日本都回歸到「20宿世紀」,締造他本身的烏托邦。

這就是片中反派的邏輯了,接下來,讓我們一一思慮這幾個問題:

1.阿健紀念的「20宿世紀」事實是什么?

懷舊是一個多愁善感的人們常說的詞,然而每小我紀念的那個“舊”也因為小我的身份、春秋、情況而大不不異。

片中阿健只用「曩昔」「20宿世紀」來形容他所憧憬的曩昔,但稍加思考便能想到,一個宿世紀太長,阿健紀念的天然不會是這整個一百年。

阿健搭建了一條永遠覆蓋在暮色晚霞中的20宿世紀的街巷,我們或許可以從中一絲眉目:永不落下的橙黃落日、忙碌熙攘的商鋪街,和平溫馨的日常糊口看不見絕頂。

這幅靜謐祥和的黃昏圖景標的目的我們揭示了,阿健紀念的絕對不是那個波瀾升沉,充盈著罪與痛、血與火的20宿世紀前葉。

刨去前五十年,那在這剩下的五十年里,日本又是何時起頭擁抱這似乎永遠不會終結的黃昏中的和常日常的呢?

片頭的標記性的太陽之塔早已經默然提醒了問題的謎底,讓我們把視野投放于由大阪萬博會拉開序幕的70年月,阿健紀念的,恰是這「70年月的日常」。

這引起了我們的第二個問題:

2.為什么偏偏是「70年月」?

70年月何故這么特別?放眼全宿世界,是阿波羅登月歸來,披頭士方才閉幕,法國巴黎的蒲月革命和中國的文革落下帷幕。放眼日本,則是全共斗學生活動受挫,核電廠起頭建造,進入古跡般的經濟高速成長期間。

在阿健搭建的烏托邦中可以看出這一種性質,他把時代濃縮為黃昏中的街巷,濃縮為樸素、和平而永不終結的日常,糊口沒有大的進展,也不會有恐怖的撲滅。

但一旦走出這種視角,活著界規模內,以國度的標準權衡日本經濟飛速成長的70年月,那絕對是一個輝煌鼎盛、令人驕傲的古跡宿世代。

為何我們沒有在阿健的烏托邦中看出對這種古跡、驕傲的任何紀念呢?(對習慣于稱頌國度夢的話語的部門國平易近來說,輕忽這一類輝煌當作就可以說很是反常識的工作了。)

事實上恰是自日本70年月起頭的充足而安靖的消費社會的副感化,付與了人們一種不安的現代(后現代)身份,無法找到宿世界(汗青、國度)存續的來由。所以在阿健的日常(烏托邦)中,看不見任何有關弘大敘事(經濟成長)的身影。

引用一下東浩紀在演講《后311之日本的思惟》中的話:

70年月也是舉辦大阪萬國博覽會之統一期間。就日本汗青而言,大阪萬國博覽會其重大意義在于讓日本的藝術及前衛藝術快速滅盡滅亡的事實。七〇年月大阪萬國博覽會呼召前衛藝術家快速地集結一路,展示他們有如「本家兒題樂土」(Theme Park)般的作品。這些藝術家們日后各自一一當作名,作品不竭賣出。但藝術與藝術家其應該改變社會、與社會保持的素質性卻在大阪萬博的期間起頭消逝。那時介入此中的是告白代辦署理店。他們就此不再藉由本身的藝術讓社會公共采辦他們的藝術作品,而是經由告白代辦署理商,也就等于消費社會的起頭讓他們繼續當作名。七〇年月大阪萬國博覽會起頭建構出日本消費社會的根本。論及七〇年月的最大象征代表物,恰是于此時呈現的麥當勞一號店。以及銀座「步行者天堂」的行人徒步區亦于此期間起頭呈現。亦本日本消費社會的原點當作立于七〇年月。核電廠等亦于此期間起頭建造。同時也是政治起頭使不上力的時代。

1970年是個主要象征指標的年度,自此期間起頭,人們急速地對政治不再抱有樂趣(和全社會熱情地投入政治性活動的60年月尷尬刁難比),政治時代終結,起頭進入虛構時代。

解答了「70年月」的特別意義,接下來需要思慮「懷舊」這個行為自己具有的意義,也就是說:

3.阿健為何要紀念「70年月」?

顛末上面的申明,我們清晰,阿健深深紀念的不太會是所謂經濟飛速成長的輝煌,當然對此我們不克不及全盤否認,但至少我們可以相信,阿健搭建的那個日常的烏托邦,更能代表他所深深紀念的工具。

我們說「紀念」,往往都是用于那些逝去的,同時再將來不太可能再擁有的事物。

言下之意是,阿健丟掉了他的「日常」,也就是說自70年月以來充足安靖的日常糊口崩壞了,為此,阿健要搭建一個虛構的烏托邦來尋回他掉落的日常。

那么關頭就在于,這個看似永無盡頭的「日常」是若何掉落的?阿健沒有給出了了的謎底,而只是像所有掉落的抱負本家兒義者一樣,迷糊地訓斥今世社會的道德掉落。

要尋找這個問題的謎底,就不得不投視作品之外。

《大人帝國的還擊》創作于2001年,對日本而言這不僅是宿世紀之交,更處于又一個奇奧的時候節點。

東浩紀的《動物化的后現代》亦當作書于2001年,書中他將日本戰后分為三個期間:1945年至1970年為「抱負的時代」;1970年至1995年為「虛構的時代」;1995年今后則是「動物的時代」。

為何他將1995年設為「虛構時代」的落幕呢?1995年發生了哪些事摧毀了原本充足安靖的日常?查詢史料就可以發現,1995年堪稱日本的夢魘,這是被坂神大地動及奧姆真理教地下鐵沙林毒氣事務包裹的一年。

接連而來的災難摧毀了原本安靖的日常感,「虛構的時代」陪伴「永無盡頭的日常」一同退出舞臺,這恰是阿健逝去的紀念之物。

(PS:可是最后我們發現,1995年的災難并未完全摧毀自1970年以來的虛構時代和無盡日常,日常還在延續。東浩紀也在311大地動后的演講中對本身在《動物化的后現代》中的不雅點提出了質疑:“但現在回憶起來,所謂「虛構的時代,」之終結,并非如我在前書所論斷之1995年。或許,「虛構的時代」其實一向延續拉長至現今的2011 年的說法似乎更為得當。”,因為并不太影響本文的闡述,所以對此這里只是略加詮釋,并不再更多睜開。)

理所當然的,片子中阿健的打算最終掉敗了,被小新擊潰了,小新是若何擊潰阿健的抱負的呢?

在片從頭至尾,小新標的目的阿健講述了他所幻想的夸姣的將來,講述了一個五歲小孩將來無限的可能性,恰是這種「將來」和「可能性」擊潰了阿健,小新的「想象力」擊潰了「日常」。

當今,「日常」的想象力恰好正象征著人類掉去了想象力這一事實,阿健搭建的日常烏托邦代表了他的一切夸姣幻想,是靜止而孤立的,此中再無半點其他標的目的外歪斜發展成長可能性。而五歲小新身上自然具有的毫無所懼的成長的想象力打破了「日常」的樊籠,回到了不止具有「日常」一種將來的可能性的起點。

《大人帝國的還擊》當初被日本評為“大人都能看哭的片子!”,而在日本不雅眾們沉浸在打動中時,片子作為某種意識形態機械的功能再次表現了出來,它安撫了人們在無盡日常中的不安,卻也是以反映出了窘蹙的實際:「日常」依舊沒有被徹底覆滅,「永無盡頭的日常」還在繼續。

- 發表于 2019-03-09 22:27

- 閱讀 ( 928 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 如何只在文檔封皮首頁中插入頁面邊框 805 瀏覽

- word 2013頁腳如何添加插入橫線 885 瀏覽

- Win7系統阻止WPS Office自動更新的設置方法 989 瀏覽

- 怎樣在word中給圖片添加星與旗幟形狀 1343 瀏覽

- 拍大師順時針效果怎么使用 856 瀏覽

- 單擊游戲蜘蛛紙牌一套牌的游戲攻略 1021 瀏覽

- Mac版SPSS 22如何設置成windows風格界面 1110 瀏覽

- 怎樣給圖片添加虛線邊框 1311 瀏覽

- 如何用WPS文字制作文字的倒影效果 1219 瀏覽

- 愛普生Epson TM-C3520標簽打印機驅動下載 953 瀏覽

- WPS最新版如何在PPT中插入思維導圖?思維導圖 2941 瀏覽

- word如何快速選擇超鏈接技巧! 849 瀏覽

- 如何在Word中輸入循環小數 1184 瀏覽

- 電腦沒有hdmi接口怎么辦 1362 瀏覽

- 微信電腦版如何開啟熱鍵檢測提醒 934 瀏覽

- 如何調整字符與下劃線的距離 817 瀏覽

- mac磁盤分區按鈕為灰色無法分區是怎么回事 2484 瀏覽

- 如何更改win10系統照片和視頻的存儲位置 1101 瀏覽

- ctrl和5鍵失靈怎么辦 1020 瀏覽

- 蘋果電腦進入磁盤工具后怎么格式化化磁盤 2403 瀏覽

- 施樂355D怎么打印B5的紙 1362 瀏覽

- Win10系統插入U盤不顯示及低級格式化U盤的方法 1143 瀏覽

- 如何將Server 2003開始菜單變成小圖標顯示 761 瀏覽

- MacBook怎么給軟件設置密碼 2543 瀏覽

- 電腦版微信如何查看當前版本 1108 瀏覽

- 怎樣在畫圖軟件中畫橢圓和圓 1107 瀏覽

- 拍大師矩形放大怎么使用 816 瀏覽

- 電腦主機連接電視機顯示器沒有聲音怎么辦 1333 瀏覽

- 怎樣設置畫圖的背景和畫布大小 872 瀏覽

- 拍大師矩形收縮怎么使用 811 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 該如何縮小“男女薪酬差異”

- 小程序版微信拼團活動制作教程

- 米聊設置好友可直接拉我進群

- 如何查看自己的淘寶淘齡

- Motrix Mac 怎么使用教程

- 農行樂分易申請條件 農行樂分易怎么申請

- 撰寫電子郵件有哪些需要注意的事情

- 天貓精靈經常斷網

- 史上最全:關于大學生找家教兼職5大渠道

- 百度經驗怎么申請提現

- 如何將sqlserver數據庫表移植到oracle

- 如何做微信直播

- 瓜分9億加入戰隊前的天數是否會累積到戰隊

- 生肖派對新手功略

- 怎么建微信號

- 支付寶瓜分9億群聊和戰隊人數為什么不一樣

- wps卡頓怎么辦

- mac下修改centOS6用戶密碼

- 如何登陸支付寶網頁版

- 華為手機怎樣開啟廣角與超廣角鏡頭

- 信用卡提額有技巧,如何快速提額

- 網易云音樂沒開通免流卻顯示免流已開通怎么辦

- jmeter如何使用隨機變量,詳細教程

- 如何在微信使用360桌面助手

- 支付寶瓜分9億組隊的截止日期是什么時候

- java怎么以空格截取含有日期的字符串

- 阿純竹林如何免費領能量

- 百度知道邀好友得現金的方法

- 如何恢復移動硬盤刪除的文件

- docker如何設置容器自啟動,詳細教程