也許是再生能力最強的動物,只有二十萬分之一也能長出來

蘇澄宇,動物科學 / 動物營養 / 冷門問題收割者

蘇澄宇,動物科學 / 動物營養 / 冷門問題收割者

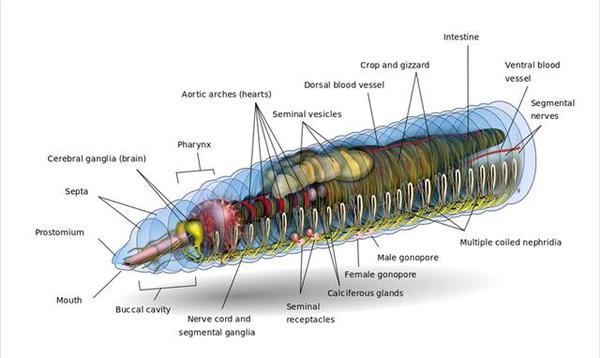

說起再生,大師第一個想到的就是死侍……不合錯誤不合錯誤,是蚯蚓。蚯蚓就不消說了,那個蚯蚓爸爸把本身切了 22 個小段就想踢個足球的笑話,想必大師都傳聞過。

其實實際中的蚯蚓再生能力是有限的,并不是想被砍當作肆意幾多段都能完全再生,并且分歧種的蚯蚓再生能力也紛歧樣。

蚯蚓的頭部 圖源:Wikipedia

蚯蚓的頭部 圖源:Wikipedia已有一些嘗試發現,無頭有從頭至尾的體段最弱,無頭無從頭至尾的體段稍強,虎頭蛇尾的體段最強;所剩體段越長,當作活率越高,存活時候越長,再生能力越強。并且切除段長度大于蚯蚓體全長的 1/2 時,毀傷的蚯蚓只能是部門再生,一般難以完全再生恢復到原體長。

此外,當后端的體節過多地被切除后,會造當作不再生現象,甚至直接滅亡。所以說,蚯蚓的再生能力是有限的,和死侍比擬仍是差的太遠。

其他我們所熟知的動物,好比壁虎只能長出從頭至尾巴,蜘蛛只能長出新腿,和蚯蚓比起來再生能力就更差了。海綿動物可以肆意段再生,但因為它沒有神經系統,并且是否屬于動物,生物界還在爭個不斷,所以海綿動物就不在今天的會商規模之內。

而今天我們要介紹的另一種神奇的動物,其超凡的再生能力和死侍有得一拼,比蚯蚓強得多,因為哪怕它掉去的那一部門是頭部,也能從頭再長個腦殼出來。精確來說,這些"死侍"是屬于一類動物,屬于紐形動物門(Nemertina)的此中幾種(蚯蚓是環節動物),也可以叫它們紐蟲。

Lineus sanguineus 圖源:APHOTOMARINE

Lineus sanguineus 圖源:APHOTOMARINE什么是紐蟲?

紐蟲今朝大約有 1275 種,分屬于兩綱四目,其地輿位置分布普遍,從海說神聊極到南極均有分布,大部門糊口在海水中。紐蟲的長度從幾微米到幾米都有。如在英吉利海峽發現的紐蟲 Lineus longissimus 有 30m 長。

它們是肉食本家兒義者。固然是個捕食者,但卻沒有飛快的速度,究竟結果常理來說,要抓到獵物機會很主要,捕獲的剎時電光石火。但紐蟲與其他捕食者分歧,他們步履很是遲緩,本家兒要依靠其有毒的吻進犯方針。

紐蟲捕食蜘蛛 https://www.zhihu.com/video/1093530981650235392

紐蟲捕食蜘蛛 https://www.zhihu.com/video/1093530981650235392

日本廣島灣的發現的紐蟲內含有大量的河豚毒素,蟲體的總毒素最高可達 14,734 MU/g,本家兒要分布于蟲體的表皮細胞、吻、吻腔、接近血管的腸壁,甚至分泌系統和卵子中也含有必然的河豚毒素一些紐蟲會以一些水生經濟物種的卵為食,好比魚類或者甲殼類,因為對海洋出產有害,也可以稱為害蟲。

盡管紐形動物分布普遍,但在浩繁生物傍邊,它們倒是一類缺乏被深切研究的動物,原因可能是不怎么具備經濟價值吧。

反常的再生能力

雖說紐蟲的再生能力長短常有名的,好比血線蟲 Lineus sanguineus ,身體頎長,體長約 20 厘米,本家兒要糊口在大西洋東海說神聊部以及海說神聊美的兩個海岸。

Lineus sanguineus 圖源:APHOTOMARINE

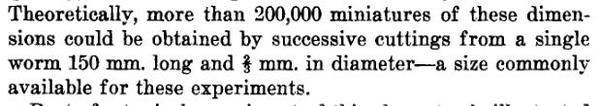

Lineus sanguineus 圖源:APHOTOMARINELineus sanguineus 毫無疑問是現有動物中,已知的最強再生能力者。理論上來講,這個物種的個別可以被頻頻切除,哪怕是從個別的二十萬分之一部門也能從頭長出整個身體。

真的沒有騙你,科學家真這么說的……圖源:REGENERATION IN XEMERTEANS

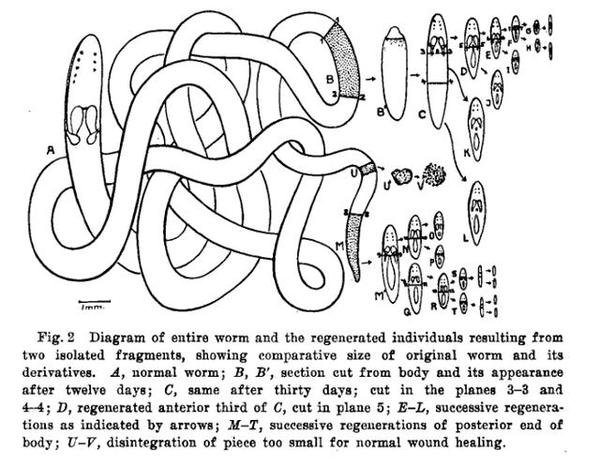

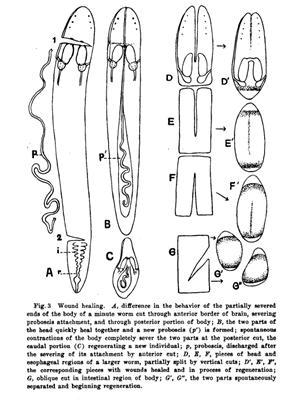

真的沒有騙你,科學家真這么說的……圖源:REGENERATION IN XEMERTEANS下面這張圖展示了 WESLEY R . COE 對紐蟲各類精妙的切法,簡單來說就是二分法。

圖源:Regeneration in nemerteans

圖源:Regeneration in nemerteansA:是一個完整的個別,就不多說了

B:科學家把中心一小部門,在這里稱為 B 段切出來了(同時還有),然后 12 天之后再生當作了一個新個別。

C:然后科學家把長好的 B 段拿出來切,原本就只是本來身體的一小段了,還要切當作三段,切了 D、K、L 段出來,30 天之后又別離長出來了 3 個新個別。

D:然后科學家把長好的 D 段拿出來切了兩半,過段時候又長出來了……

科學家就這么切啊,切啊,切啊,切啊,1/2 又 1/2 又 1/2,紐蟲的本來那部門被切的越來越小,直到 U、V 段,其實太小了,就半斤八兩于人的一個手指頭一樣的部門,終于長不出一個完整的新個別了,真是蟲生艱難啊!

科學家感覺還不敷過癮,有測驗考試了各類新的切法,如下圖所示:

圖源:Regeneration in nemerteans

圖源:Regeneration in nemerteans好比,腦殼那邊橫著開個口,腦殼都開花了,成果愈合了;從頭至尾部橫著開個口,也愈合了。行啊,這家伙挺強的,那就腦殼豎著切,體內也豎著切,斜著切,成果都完整愈合了…

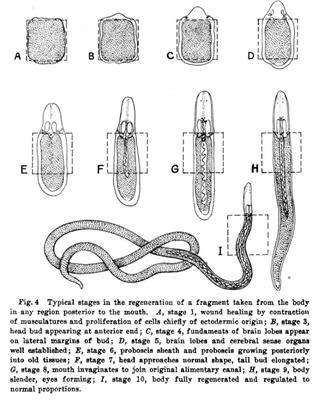

圖源:Regeneration in nemerteans

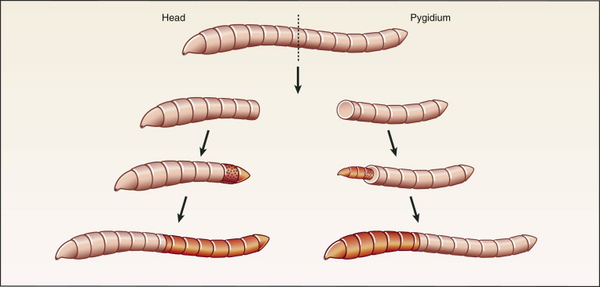

圖源:Regeneration in nemerteansLineus sanguineus 的再生分為 9 步。具體每部就不介紹了,和上圖一樣,簡言之,就是從紐蟲身上肆意切下來的一小塊先長出頭,然后再長出從頭至尾部。

大師都是紐蟲,為什么蟲與蟲之間的不同那么大呢?

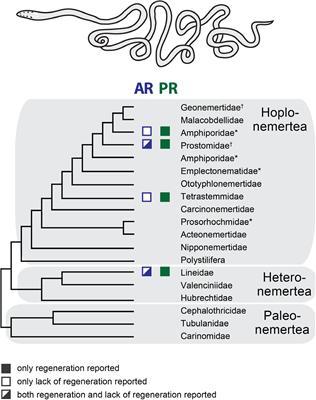

然而,這種再生能力似乎并不是紐蟲的典型特征。紐蟲今朝大約有 1275 種,此中一些品種的再生能力已被描述出來,但沒有一種能與 Lineus sanguineus 的驚人能力相媲美。

那些被具有再生能力和沒有再生能力的紐蟲 圖源:Bely AE, Zattara EE, Sikes JM. 2014 Regeneration in spiralians: evolutionary patterns and developmental processes. Int. J. Dev. Biol. 58, 623–634. (doi:10. 1387/ijdb.140142ab)

那些被具有再生能力和沒有再生能力的紐蟲 圖源:Bely AE, Zattara EE, Sikes JM. 2014 Regeneration in spiralians: evolutionary patterns and developmental processes. Int. J. Dev. Biol. 58, 623–634. (doi:10. 1387/ijdb.140142ab)并且那些再生能力差的紐蟲,也不輕易被科學家報道出來,究其原因,就算寫出來也會因為再生能力不敷強,而上不了高影響因子的學術期刊。2012 年至 2014 年時代,科學家在美國、阿根廷、西班牙和新西蘭沿海地域收集了 22 種紐蟲,而之前的研究中他們已經獲得了紐蟲屬下 13 種其他種類的再生能力數據。

紐蟲再生的部門試驗成果 圖源:Biological Sciences

紐蟲再生的部門試驗成果 圖源:Biological Sciences同樣的,他們也是操縱二分法來測試紐蟲的再生能力。發現只有 8 種可以或許從頭發展出頭部和整個身體,包羅前面的"死侍"Lineus sanguineus。

科學家揣度,這些紐蟲中的超能力者是為了順應情況進化出來的,它們的祖先并沒有壯大的再生能力,此中一種發源在 1000 萬至 1500 萬年前。

當然,關于這些紐蟲為什么再生能力這么強,科學家比來在一種蠕蟲身上發現了一種本家兒控基因(master control gene),這種基因和再生能力有著緊密親密的關系。這種蠕蟲名為 Hofstenia miamia,也有著和蚯蚓近似的再生能力,切當作兩三段再完全再生是沒問題的。

△Hofstenia miamia 圖源:Whitehead Institute for Biomedical Research – MIT

△Hofstenia miamia 圖源:Whitehead Institute for Biomedical Research – MIT科學家經由過程對蠕蟲進行基因測序,然后把蠕蟲一切為二,不雅察在再生過程中 DNA 的動態響應,最后確認了這一過程中 EGR(Early growth response proteins,包羅 EGR1, EGR2, EGR3 和 EGR4)的基因序列是最活躍的。當科學家粉碎了 EGR 的基因功能后,被粉碎基因功能的蠕蟲就不再發展了,再生能力消逝。也就是說 EGR 和自愈能力是互相關注的,它幫忙激活了 Hofstenia miamia 蠕蟲的再生過程。

話說回來,這些研究只逗留在試驗及嘗試成果階段,還未見對再生這種特征加以應用。若是哪天科學家摸清了 Lineus sanguineus 這種近乎反常的再朝氣制,那么死侍就要從漫畫走標的目的實際了……

圖源:giphy

圖源:giphy參考文獻:

陳碧遠 . 蚯蚓的再生嘗試 [J]. 生物學講授 ,1994(1):28~30.

Bely AE, Zattara EE, Sikes JM. 2014 Regeneration in spiralians: evolutionary patterns and developmental processes. Int. J. Dev. Biol. 58, 623–634. (doi:10. 1387/ijdb.140142ab)

Tanu M B, Mahmud Y, Arakawa O, Takatani T, Kajihara H, Kawatsu K, Hamano Y, Asakawa M, Miyazawa K, Noguchi T. Immunoenzymatic visualization of tetrodotoxin (TTX) in Cephalothrix species (Nemertea: Anopla: Palaeonemertea: Cephalotrichidae) and Planocera reticulata (Platyhelminthes: Turbellaria: Polycladida: Planoceridae). Toxicon, 2004. 44:

515-520

Coe WR. 1929 Regeneration in nemerteans. J. Exp. Zool. 54, 411–459. (doi:10.1002/jez.1400540304)

Eduardo E. Zattara Fernando A. Fernández-álvarez Terra C. Hiebert Alexandra E. Bely Jon L. Norenburg A phylum-wide survey reveals multiple independent gains of head regeneration in Nemertea286Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Acoel genome reveals the regulatory landscape of whole-body regeneration

BY ANDREW R. GEHRKE, EMILY NEVERETT, YI-JYUN LUO, ALEXANDER BRANDT, LORENZO RICCI, RYAN E. HULETT, ANNIKA GOMPERS, J. GRAHAM RUBY, DANIEL S. ROKHSAR, PETER W. REDDIEN, MANSI SRIVASTAVA SCIENCE15 MAR 2019

出品:科普中國

監制:中國科學院計較機收集信息中間

- 發表于 2019-03-27 22:36

- 閱讀 ( 1061 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- PPT圓環進度條制作 1269 瀏覽

- Google Earth Layer怎么繪制地標圖層 880 瀏覽

- vivo手機丟失后怎么定位找回來 978 瀏覽

- 學習強國APP如何查看積分明細和積分排名 1381 瀏覽

- 華為手機學生模式密碼忘記了怎么辦 1029 瀏覽

- 手機屏幕疏油層沒了怎么辦 6086 瀏覽

- 微信中語音如何轉發 848 瀏覽

- 如何查看微信理財通會員等級和會員特權 1373 瀏覽

- 怎么樣通過定位找回丟失的華為手機 999 瀏覽

- 在手機QQ空間中發布帶圖說說的詳細步驟 896 瀏覽

- 蘋果手機死機怎么辦 894 瀏覽

- 錄音機-專業錄音軟件有哪些專業的設置 1350 瀏覽

- 怎樣退出登錄順豐速運公眾號 2544 瀏覽

- 抖音未成年保護工具怎么開啟在哪設置青少年模式 1199 瀏覽

- 微信山有扶蘇攻略 851 瀏覽

- 怎樣使用趣步的身份信息 1225 瀏覽

- 小米壁紙怎樣更換其他的壁紙背景圖 1044 瀏覽

- 學習強國積分新規則 1920 瀏覽

- 華為榮耀8X手機在哪里設置休眠時間 2850 瀏覽

- 如何將圖片制作gif動態圖 1289 瀏覽

- 買的手機與實際不一樣怎么辦 887 瀏覽

- 手機丟了,怎么刪除微信原來設備的登錄 1401 瀏覽

- 手機京東怎樣刪除廣告消息 997 瀏覽

- 網易有道詞典怎么開啟/關閉單詞鎖屏 1288 瀏覽

- 好看視頻中所賺的錢怎樣提現 927 瀏覽

- 怎樣查看哪些通訊錄朋友在玩快手 1419 瀏覽

- 百度地圖中如何自定義導航播報的內容 1039 瀏覽

- 快手怎么消除視頻原聲 1523 瀏覽

- 怎么更換西瓜視頻應用的頭像 1430 瀏覽

- 華為榮耀4C在屏幕關閉狀態下怎么打開應用程序 1075 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 網易云音樂如何開啟登錄保護

- 螞蟻森林如何為春種林澆水

- 手機天貓應用怎樣進行意見反饋

- 網易云音樂心動模式怎么使用

- 怎么解綁綁定微信的手機號

- 荒島求生九宮格攻略/洞窟

- 手機QQ怎么刪除和好友的聊天記錄

- 華為手機怎么進行通話錄音

- 發出的朋友圈不想刪除又不想給別人看要怎么辦

- 【干貨】制作抖音熱門視頻,需要哪些剪輯軟件

- 華為手機的通話錄音在哪里能找到

- 如果成為WPS推客 推薦WPS賺現金 賺外快

- 手機QQ怎么讓陌生人無法給我的名片點贊

- 最新版QQ的綠色三葉草四葉草

- 手機微信如何群發消息給好友

- iPhoneXR升級iOS12.2看不到保修剩余時間信息

- 小米手機怎么樣一邊玩游戲一邊與QQ好友聊天

- 九宮格隱藏圖片怎么做,如何制作圖中圖的長圖

- 京東申請開通金條、白條流程攻略

- 怎樣使用餓了么超級會員兌換碼

- Excel如何用顏色標記,自動提示輸入了重復值

- 怎樣使用樂淘家園的設置功能

- 怎樣查看趣步的商圈訂單

- Controller怎么解析前臺的JSON

- office每次打開都顯示配置進度怎么辦

- 散裂開效果圖片怎么做

- 圖解ASP.NET Core中如何添加和使用中間件

- PS如何修改圖片字體顏色

- 演示文稿教程學習方法

- 在美圖秀秀中如何寫字