影評到底有什么用?

村里騎豬,隨隨便便寫點工具咯。

村里騎豬,隨隨便便寫點工具咯。

據說最早的影評登刊于《紐約時報》,時候與內容暫不成考,但據稱只是對將要公開放映的片子做的時事宣傳罷了。

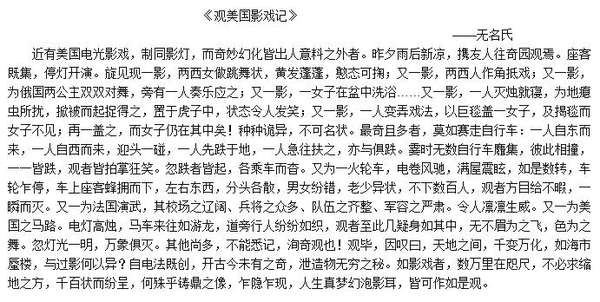

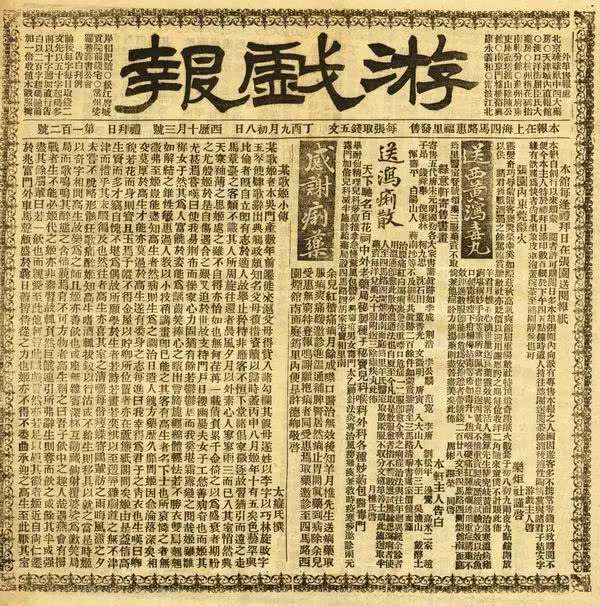

早期的“影評”幾乎都是如斯:例如中國第一篇影評——1897年9月5日上海出書的《游戲報》第74號上所登載的一篇名為《不雅美國電影記》的文章就是這樣。

此文據傳由美國片子放映商雍松(一說名為詹姆士·里卡頓)授意下所撰寫的軟文,目標很可能是給那時在中國方才呈現的片子放映生意招攬顧客。

所以與其說是這些是影評,倒不如說都是槍手給寫的軟文告白而已。

我這樣說可能有些苛刻,因為這其實也受限于那時片子拍攝、放映手藝的掉隊和片子內容自己的浮泛。

- 1894年 —— 1930年擺布,影評初誕,只能為片子辦事的片子“從屬品”

1894年,美國紐約開設了全球第一家勾當片子放映廳(這樣看中國人看到片子的時候仍是很是早的),而放映的機械竟是十臺大櫥柜!每臺機械每次只能經由過程窺孔讓一名不雅眾不雅賞影片。

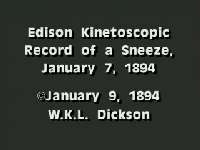

又因為受限那時一卷膠片的長度:40~50英尺(約12~15米),再長的話膠片在拍攝或放映過程中城市很輕易扯斷,所以每一部影片的時長只有16~20秒擺布。沒法子,這么短的時候只能請雜耍藝人在鏡頭前演一些雜耍動作或者情景趣劇,甚至打個噴嚏也算一部影片的全數內容,建造上跟現在快手、抖音里邊的短視頻內容很是相似。

對著一條十幾秒的“片子”,能寫啥?

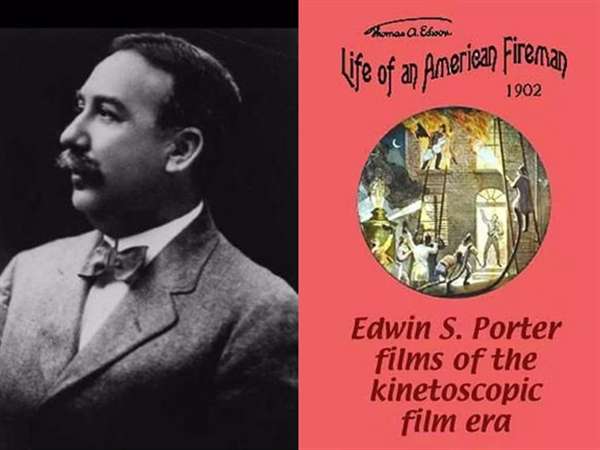

跟著拍攝與放映手藝的不竭沖破,片子的藝術性也在不竭提高。1903年,埃德溫·鮑特(Edwin S. Porter)拍攝的《一個美國救火員的糊口》上映,“剪輯”技巧初見雛形,片子打破了“空間”的枷鎖束縛,其敘事功能的框架也慢慢完美。

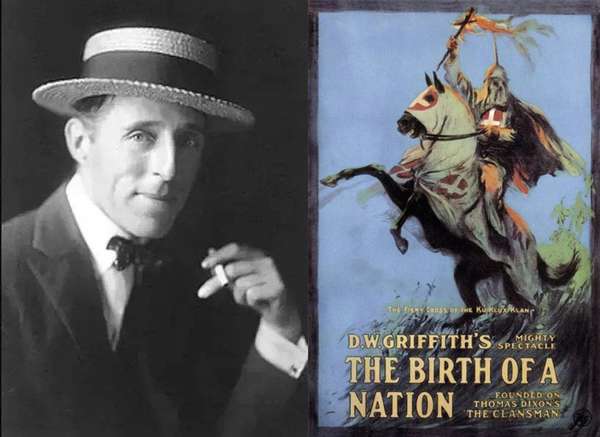

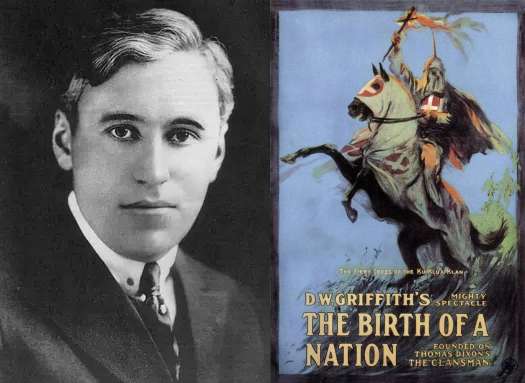

之后大衛·格里菲斯(D.W. Griffith)那長達3個多小時的鴻篇巨制——《一個國度的降生》呈現,片子根基的敘事說話已然相對完整了。而且因為片子題材早已起頭朝著較為嚴厲的本家兒題奔去,使不雅眾也不得不以嚴厲的立場去看待片子。

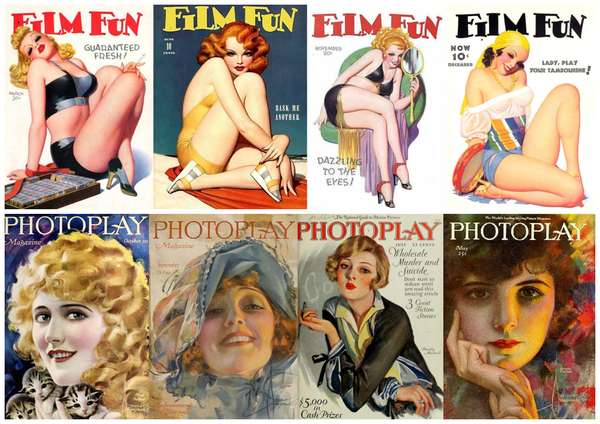

片子這時已不是科技器械所衍生出的新穎玩意兒,尤其是其“敘事”能力的當作熟讓片子的藝術性晉升了好幾個檔次,對片子沉淪的“影迷”群體天然也隨之呈現。為了知足他們的胃口,不再只是簡單復述劇情的影評人也一并呈現了。在美國,各大報刊上陸續都呈現了影評專欄,甚至連專門的影迷雜志如《Film Fun》和《Photoplay》等都起頭創刊刊行。

不外深究下來,這時的影評只是比之前“走心”了那么一點點,辦事于影片宣傳依然是那時影評的本家兒要功能。例如可能是宿世界上第一位職業影評人的弗蘭克·E.伍茲(Frank E. Woods),《紐約戲劇鏡報》最初請他寫影評的目標只是為了兜攬制片廠投放告白;并且那時影評頒發的載體也只能依托于報刊雜志,誰在給影評人發薪水?發薪水的目標又是什么?這都是不問可知的工作。

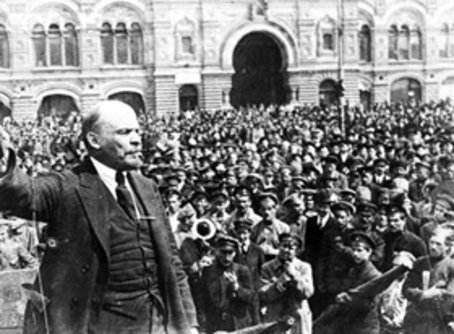

之后影評功能性的改變,本應仍在美國或者西歐等片子蓬勃成長的地域進行,但誰能想到,“十月革命”的一聲槍響,影評卻先在東歐發生了激蕩且龐大的變化。

- 1919年 —— 1975年擺布,慢慢當作長,影評的“專業化”變化

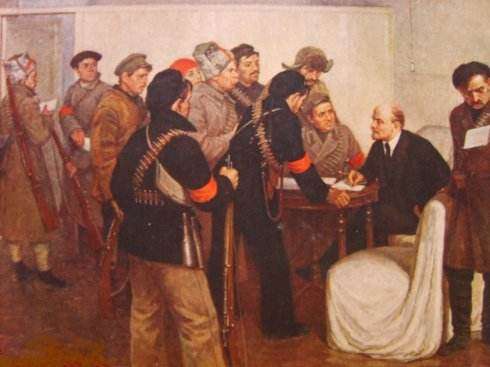

其實這本家兒要因為列寧同志對于片子感化的清楚認知和對片子辦理思惟的正視。在蘇聯正式當作立同年的前夜,他同蘇維埃教育人平易近委員盧那察爾斯基談及片子事業時,明白提出:“你們必需服膺,在一切藝術中,對我們來說,最主要的就是片子”。

話是這么說,固然在布爾什維克當局掌權的初期,宿世界片子的產量多的驚人;蘇俄也有必然數目的影片存量,但“片子”在蘇俄境內卻仍是實其實在的豪侈品:因為整個國度連一卷空膠片都沒有,底子沒法拍片子!彼時又是特別期間,膠片無法進口,國內也不具備出產片子膠片的前提,這真有點“巧配偶難為無米之炊”的意思。

但工作卻朝著“出人意表卻又在情理之中”的偏向起頭成長。蘇俄的這群片子人用別的一種特別的形式去“建造”片子:只看不拍,他們起頭研究片子!搞逆標的目的工程!

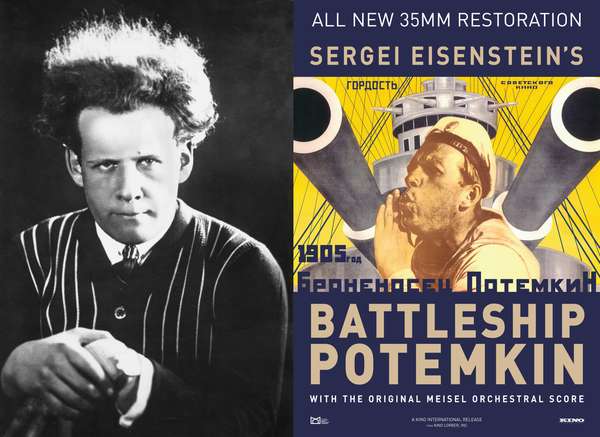

1919年9月,宿世界上第一所片子學院在莫斯科當作立,簡稱“VGIK”,那時可以譯作國立片子學院(需要注重的是,2008年這所學院才當作立為一所大學),普多夫金、巴爾涅特等人皆出于此。在這里,“庫里肖夫集體”(庫里肖夫在校內所當作立的屬于本身的片子工作室的稱號)頒發了大量片子評論,也培育了多量的片子人才。尤其是愛森斯坦在《左冀文藝戰線》雜志上所頒發的《雜耍蒙太奇》一文,直接奠基了蘇聯蒙太奇學派活著界片子理論上的主要地位。

若是將這些如論文一般的片子評論稱為影評的話,毫無疑問,這里的影評是學術的、是真正嚴厲且面子的評論,具有極強的指導意義。它為蘇俄片子的攝制供給了堅實的理論根本,從而降生了如《戰艦波將金號》等名垂青史的影片。

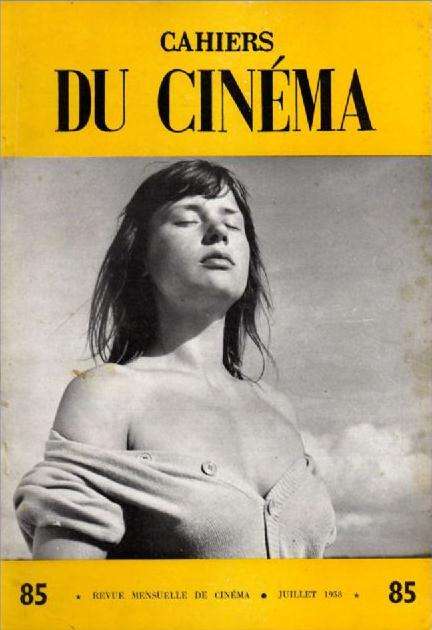

但影評還能當作為什么?若是翻觀點國的《片子手冊》,我認為當作為“圣經”也未嘗不成。

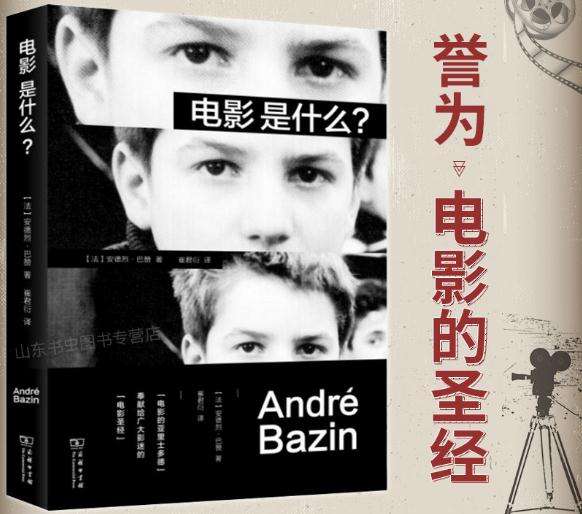

1951年,當安德烈·巴贊等人將《片子手冊》這本薄薄的小眾雜志開辦以來(真的很薄),法國甚至全地球的部門片子人就將這本雜志慢慢推標的目的了片子界的“神壇”,而巴贊本人的影評就是他們心目中的“圣言”。像《片子是什么?》這本書,最終的心猿意馬本是由他的擁躉在其斷篇殘簡中清算而來的,的確就快跟《論語》千篇一律了。

我認為,分歧于蘇聯蒙太奇學派形而上學,東西性的將理論技巧運用到片子中去,《片子手冊》派所撰寫的影評是在慢慢闡述他們所推崇的“片子綱要”,這套綱要直接指導甚至劃定了片子的建造體例,兩者對于影評的寫作初志完全分歧。在這里,影評幾乎是神圣的、不成加害的!很多影評人、導演都將這些影評所表達出的理念布道般的鼓吹與教條似的遵守。

這種場合排場持續了一段時候,時代激發了全球各地進行了多輪的片子活動。高程度的影評挖掘了良多名不見經傳的青年導演,也培育了良多片子巨匠,最終促使影評有了如高程度劇評、樂評,畫評等同樣格調文雅的性質,但打破這種文雅的,卻也是影評自己。

- 1875年 —— 至今,娛樂至上,影評不成避免的“娛樂化”傾標的目的

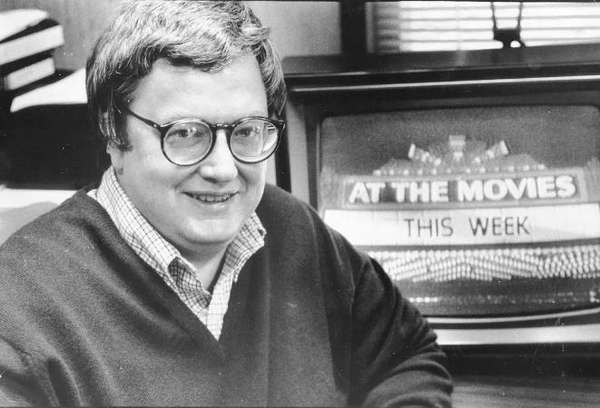

起首讓影評發生變化的誘因是電視的發現。先不說這玩意兒那時對片子造當作了何等大的沖擊,差點沒整死片子;有一位美國影評人還用它完當作了一件“別致事兒”——電視影評!這位影評家名叫羅杰·埃伯特(Roger Ebert)。

他與吉恩·西斯科爾(Gene Siskel)聯袂本家兒持每周一期的脫口秀節目——《西斯科爾和埃伯特片子評論》(Siskel & Ebert at the Movies),將片子評論“可視化”了起來。兩人經常在節目上爭得面紅耳赤,戲劇性實足。

這種新銳的片子點評體例曾在同業間發生了爭議:有影評人感覺這是膚淺的做法,短短數十分鐘的口頭表達體例,除了粗淺的表達小我好惡外,還能帶來什么?為此羅杰·埃伯特沒少跟別人干筆仗。歸正埃伯特的不雅點是,電視讓影評的影響更大了,地位更高了,它當然不是影評的全數,沒需要扼殺它。

其實我感覺埃伯特帶來了一個問題,固然他應該不是第一個帶來這個問題的人,但他無疑將這個問題放大到讓所有人都無可輕忽:片子評論的“娛樂化”,事實是不是影評的倒退甚至出錯?

當影評人們還在爭論的時辰,收集信息時代的到來卻又給他們出了一道更鋒利的難題:收集影評來了!此中的代表就是互聯網片子資料庫(Internet Movie Database,簡稱IMDb)。

其實IMDB網站的評分系統與億萬條洋洋灑灑的長評短評對于影評人而言底子無足輕重,海量的業余影評縫隙百出,評分也并不嚴謹,稍微專業點的影評人若想回嘴某個不雅點,完全可以輕松回手。但真正要命的是,再也沒有人會在意他們的回手了,職業影評人?你們還有存在的需要嗎?

雇傭專業的影評人寫影視評論,建造噱頭,從而讓新片大賣?直接把持收集水軍灌水結果豈不是更好?

撰寫專業影評從而摸索片子藝術新的可能性?這本就是小圈子人的游戲,而且擁有傳媒類專業的大學早已遍地開花,直接滾回學術圈里自個兒玩去吧。

繞開報刊、廣播、電視等等有門檻的傳布渠道,此刻只需動脫手指,就能讓本身的影評與宿世界互通!而這種信息的零當作本傳布,讓“娛樂至死”的內核直接注入影評!對片子的吐槽當作為了片子評論的新潮水。

職業影評人們此時如同漏網之魚,早已掉去了對影評受眾的節制。對于片子,他們掉去了某種意義上的“談吐霸權”。影評人手中的筆,除了獻媚片子公司或是迎合公共口胃,仿佛已經沒有第二條路可走了。

不外對片子無休止、無底線的“娛樂性”評價,簡直在某種水平上對片子造當作了粉碎。例如郭敬明就曾經與毒舌片子(現sir片子)有過摩擦,求全譴責后者在對其作品《爵跡2》的評價中暗藏了人身進犯。

因為國內的特別情況,對收集影評的監管半斤八兩長一段時候內都是空白的。2016年11月7日,中國出臺《中華人平易近共和國片子財產促進法》;2017年1月11日,中國片子評論學會收集影視評論委員會在京頒布發表當作立,這是國內第一個“國”字頭的收集影評集體,并同時頒布發表了《收集影評人七大公約》,內容包羅腳踏實地攻訐、否決收集說話暴力等等。客不雅來看,起到了必然的積極感化。

所以“影評到底有什么用”?影評可所以片子的“鷹犬”,為片子賣座而高聲吆喝;影評也可所以片子的教員,為片子指出前進的偏向;影評更可所以一句打趣,讓諸君看完片子今后譏諷一番,釋放本身的情感。總而言之,現代的影評是多元且開放的,要會商“影評到底有什么用”,該當先要確定我們評價片子的前提到底是什么?最終的目標又是什么?然后在這如“命題作文”一般的框架下才能進行合理有用的評論溝通。不然一切對片子評論的文字和話語都只會淪為兒戲般的對證,讓人看著失笑。

但我也并不感覺用“兒戲般”對證的體例評價片子有什么不當,只要有更多的人存眷并熱愛片子,影評還會往前走,它將必然還會轉變出更多的用處。

【本文禁止以一切形式,包羅但不限于全文、摘要或鏈接形式轉載。】

- 發表于 2019-05-05 21:59

- 閱讀 ( 977 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- QQ瀏覽器英文網頁如何進行翻譯 769 瀏覽

- 網易云如何清除緩存的方法 音樂緩存圖片緩存 817 瀏覽

- 藍牙音箱如何與手機連接 1084 瀏覽

- 抖音怎么開啟私密賬號 883 瀏覽

- 如何使用手機QQ看小說 841 瀏覽

- 暢玩7A經常出現系統更新提示怎么辦 720 瀏覽

- 百度地圖導航怎么設置夜間模式 3583 瀏覽

- 廣汽新能源怎么注冊賬號 902 瀏覽

- 百度地圖怎么刪除足跡 924 瀏覽

- 怎樣讓抖音上熱門 942 瀏覽

- 百度地圖怎么查詢附近的充電樁 818 瀏覽

- 小米手機如何關閉桌面云備份 1546 瀏覽

- 百度網盤下載的視頻播放很卡怎么辦 6064 瀏覽

- 蘋果xr黑屏怎么辦 1089 瀏覽

- 手機qq好友頭像顯示不出來怎么辦 1407 瀏覽

- airpods2怎么分辨真假 17582 瀏覽

- 百度網盤怎么下載BT種子文件 950 瀏覽

- 最強釣魚人攻略 7455 瀏覽

- 手機上圖片怎么放入文件保險箱里 1659 瀏覽

- 手機APN怎么設置? 958 瀏覽

- 如何制作電子相冊視頻 電子相冊模板 867 瀏覽

- QQ瀏覽器的掃一掃功能怎么用 1145 瀏覽

- 華為P30pro如何同時開啟兩個攝像頭 1520 瀏覽

- 抖音千軍萬馬特效短視頻如何制作 1228 瀏覽

- 美團外賣怎么新增收貨地址 1589 瀏覽

- 如何實現手機屏幕同步投影到電腦 1290 瀏覽

- vivo手機怎么設置通話背景 932 瀏覽

- 怎樣給支付寶設置手勢密碼解鎖保護 810 瀏覽

- 搜狗智能錄音筆應該如何使用 1732 瀏覽

- 藥膳根據施用目的都有哪些分類 738 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 明日方舟什么術師厲害 明日方舟培養什么術師

- 只狼 水生的凜怎么打?凜無傷壁咚打法介紹

- 地下城與勇士DNF怎么設置全屏一鍵撿物快捷鍵

- 影魔們1.0.1隱藏密碼攻略 隱藏禮包福利密碼攻略

- 一起來捉妖奔波兒灞怎么樣?小鯰魚怎么樣

- 王者榮耀五一有祝福組隊不掉星活動攻略

- 明日方舟前期應該練什么陣容 每種職業怎么分配

- LOL英雄聯盟S9賽季9.9版本青蛙錘石天賦符文

- 明日方舟狙擊練什么干員好 培養什么狙擊干員好

- 《逃離廢舊古城堡》游戲攻略(八)

- 只狼 破戒僧怎么打?破戒僧無傷逃課打法介紹

- wow納茲米爾怎么去

- 一起來捉妖暴走小龍蝦怎么樣?值得培養嗎

- iphone xs max吃雞怎么退出

- 明日方舟什么醫療干員厲害 應該練什么醫療干員

- wow考古學怎么玩

- 明日方舟玫蘭莎怎么樣 玫蘭莎值得練嗎

- 明日方舟紅豆怎么樣 明日方舟紅豆值得培養嗎

- 明日方舟凜冬怎么樣 凜冬值得培養嗎

- 明日方舟什么重裝厲害 明日方舟應該練什么坦克

- 一起來捉妖嬰寧陣容怎么搭配 嬰寧擂臺怎么搭配

- 明日方舟前期練什么先鋒好 前期什么先鋒厲害

- 明日方舟什么近衛厲害 明日方舟應該練什么近衛

- 狂熱運輸如何建造鐵路車庫

- 如何過歡樂斗地主第68關

- 一起來捉妖布魯哪里多 怎么抓布魯

- 手游吃雞怎么聽聲辨位

- 狂熱運輸如何讓兩條路線共用一個車站

- 一起來捉妖樹樹鼠哪里多 怎么抓樹樹鼠

- 陰陽師 怎么合成變異卡?三種結界卡合成方法