大部分人在響應全球變暖時,有哪些誤區和錯誤?

風清揚,舊號被封,這是天然科學雜志-新號

風清揚,舊號被封,這是天然科學雜志-新號

近幾年來,天氣轉變問題普遍受到了人們的存眷,但事實與虛構也變得很難分辯。

天氣轉變是現代科學中最前沿的研究范疇之一,這個范疇已經成長了一個多宿世紀,成立了很多常識,具有高度簡直心猿意馬性和說服性,接待來辯。

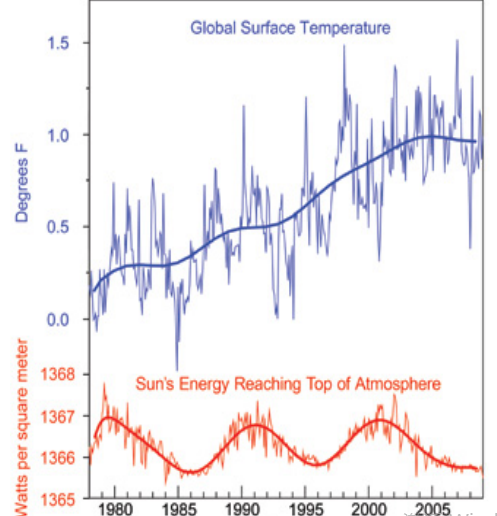

曲解 1:全球變暖是由太陽引起的。

實際:30 年來,衛星一向在監測太陽的能量輸出。在全球快速變暖的這一期間,這個數字并沒有增添。

簡直,太陽給地球供給了能量,若是沒有太陽,地球將會是一個嚴寒的處所!所以假如太陽釋放出的能量發生轉變,那天氣就必需以某種體例做出反映。然而,科學家們一向在盡力用進步前輩的衛星不雅測太陽達 30 年之久,陽光達到地球概況的量轉變約為 0.1%,在這個周期內會導致全球氣溫上下波動約 0.2°F,遠小于曩昔 50 年內記實到的 1°F 擺布的升溫。更主要的是,太陽勾當周期導致的是一個上下輪回,而不是全球溫度純真的呈現上升趨向。

所以,太陽勾當的轉變(即太陽黑子數,開放的太陽通量,宇宙和總太陽輻照度對天氣的影響是“眇乎小哉的”。

曲解 2:認為從古至今地球的天氣就一向在轉變,所以并不是人類勾當的原因引起了天氣變暖,換句話講就是,地球不會撲滅,撲滅的是人類本身。

實際:這種不雅點忽略了天氣轉變速度,而且將人文身分錯誤的與天然身分混為一淡。

簡直,某些天氣轉變的原因兼備天然身分和人文身分兩者。超標的二氧化碳 80%來自于燃燒化石燃料(煤、石油和自然氣),20%來自叢林砍伐和其他地表的轉變,但因為燃燒化石燃料釋放出的二氧化碳具有很怪異的古碳物理特征,科學家很輕易分辯出是天然仍是報酬排放的二氧化碳,事實證實,人類勾當是近期全球變暖的本家兒要原因。

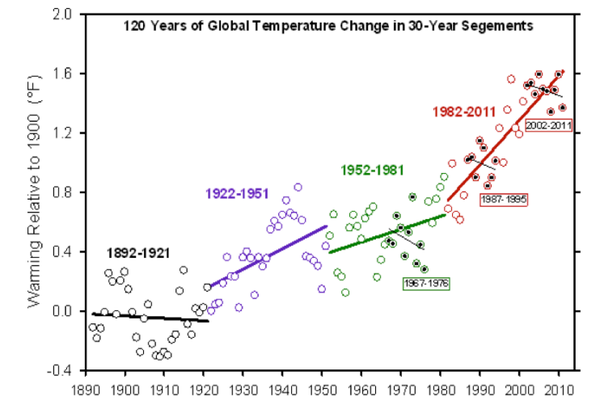

曲解 3:曩昔十年,宿世界一向在降溫

實際:短時候的 10 年擺布(好比 1998~2008 年),經常給人的錯覺是地球沒有變暖,也沒有變冷。可是,“天氣”是由持久界說天氣指標的平均值來計較的。20 宿世紀以來,全球平均概況溫度是較著上升的。

在短時候內天氣轉變的起升降落并沒有說服型,要看持久的整體轉變趨向。下圖是美國國度海洋和大氣辦理局國度天氣數據中間編制的測量成果,數據顯示自 20 宿世紀 20 年月以來,全球概況溫度一向在上升。

從圖中看出,1967-1976 年、1987-1995 年)和 2002 - 2011,氣溫簡直是下降了但整體趨向倒是在上升。

曲解 4:大氣中的水蒸氣過度接收能量才是全球溫度變暖的禍首禍首,并不是二氧化碳

實際:跟著溫度的上升,大氣中的水蒸氣濃度正在增添,進一步放大了報酬二氧化碳排放的變暖效應。

簡直,水蒸氣比任何其他氣體接收的熱量都更多,可是,跟著大氣中二氧化碳含量的增添,二氧化碳會接收來自太陽更多的熱量,從而導致地面氣溫上升,較高的溫度又會蒸發來自海洋和陸地概況更多的水,進而又造當作水蒸氣濃度增添。這樣,多余的水蒸氣和不竭上升的二氧化碳配合把熱量困在里面,也就是二氧化碳效應被放大了約兩倍,形當作一個“正反饋”,這種反饋在兩個偏向都起感化:若是大氣中的二氧化碳削減,一些水蒸氣就會從大氣中析出,達到冷卻結果。此外,水汽在大氣中逗留的時候短也就意味著它不克不及鞭策全球變暖。簡而言之,人類勾當釋放出的長命命吸熱氣體(如二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)鞭策了全球變暖,而水蒸氣只是做出反映,并加重了這種變暖效應。

部門數據來歷參考↓↓↓:

①Lean, J.L. and D.H. Rind, 2008. “How natural and anthropogenic influences alter global and regional

②surface temperatures: 1889 to 2006.” Geophysical Research Letters Vol. 35, DOI:10.1029/2008GL034864. 2

③ Tyndall, J. (1861). On the absorption and radiation of heat by gases and vapours, and on the physical connexion of radiation, absorption, and conduction. Philosophical Magazine Vol. 22, p. 169-194, 273-285

④ Arrhenius, S. (1896). On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. Philosophical Magazine Vol. 41, 237-276

⑤Ramanathan, V. and A. Inamdar, 2006. “The Radiative Forcing due to Clouds and Water Vapor” in Frontiers of Modeling, J. T. Kiehl and V. Ramanthan, Editors, (Cambridge University Press 2006), pp. 119-151.

⑥Peterson, T.C., W.M. Connelley, and J. Fleck, 2008. “The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus” Bulletin of the American Meteorological Society Vol. 89, p. 1325-1337

⑦ Leiserowitz, A., Maibach, E., Roser-Renouf, C., & Hmielowski, J. D. (2012) Climate change inthe American Mind: Americans’ global warming beliefs and attitudes in March 2012. Yale University

- 發表于 2019-06-14 23:10

- 閱讀 ( 1281 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 媽媽把我的游戲藏起來了2手游攻略第三關 703 瀏覽

- 口袋訓練師寵物運輸如何完成 777 瀏覽

- lol英雄聯盟9.11版本厄加特如何出裝符文推薦 702 瀏覽

- 神回避3手游攻略之第三十關 817 瀏覽

- 創造與魔法飛龍兌換碼怎么換 1196 瀏覽

- 王者榮耀S16賽季妲己如何出裝銘文推薦 701 瀏覽

- 夢幻西游手游如何買水紋足跡 970 瀏覽

- 明日之后如何觀戰直播答題 1059 瀏覽

- 王者榮耀S16賽季大喬如何出裝銘文推薦 721 瀏覽

- 我的世界forge怎么裝 我的世界forge如何安裝 1252 瀏覽

- 死神vs火影 746 瀏覽

- 明日方舟2 870 瀏覽

- 我的世界光影流暢度提高 我的世界光影低配設置 3438 瀏覽

- 我的世界發射器怎么做?怎么使用發射器 1130 瀏覽

- 夢幻西游手游如何丟棄種子 1072 瀏覽

- 王者榮耀S16賽季典韋如何出裝銘文推薦 742 瀏覽

- 裝扮少女聯誼舞會怎么過攻略 934 瀏覽

- 媽媽把我的游戲藏起來了2手游攻略第九關 822 瀏覽

- 死神vs火影 745 瀏覽

- 明日方舟1 724 瀏覽

- 扭蛋販賣屋禮品機怎么玩 680 瀏覽

- 和平精英怎么使用地圖和平精英怎么標記自身位置 1413 瀏覽

- 分享和平精英透視2019最新教程 1728 瀏覽

- dnf夜之摩天樓怎么進去 866 瀏覽

- lol英雄聯盟9.11版本奧拉夫如何出裝符文推薦 735 瀏覽

- 我的世界怎么徹底銷毀物品 1292 瀏覽

- lol英雄聯盟9.11版本約里克如何出裝符文推薦 746 瀏覽

- 我的世界地圖怎么做?地圖有什么用 1281 瀏覽

- lol英雄聯盟9.11版本庫奇如何出裝符文推薦 736 瀏覽

- 我的世界鐵傀儡怎么做 我的世界鐵傀儡出現條件 1187 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- CAD如何新建標注樣式

- 微信如何查看聯系各個銀行客服

- cad如何制作六斗柜平面圖

- CAXA如何保存dxf格式

- 手機歡樂斗地主怎么送豆給好友

- 3Dmax如何制作石榴石手串

- Mac版Photoshop 2019如何設置舊版新建文檔界面

- cdr如何制作多功能榨汁機圖標

- 手機QQ“回音社交”如何使用

- 如何在樹林中拍出好看照片

- #我來了#蘋果手機如何調整Home鍵觸感強度

- qq群等級頭銜怎么看

- iphone面部識別設置移低一點

- 招商銀行如何查看完整卡號

- 微眾銀行如何添加到微信錢包中

- 如何通過微信查詢交通出行情況

- 怎么在安卓手機上查看知網caj文件

- 微信怎么刪除卡包里的會員卡

- 墨跡天氣怎么更換頭像

- 疊貓貓怎么退

- 小米賬號怎么刪除不用的登陸設備

- 淘寶合合卡怎么用,如何升級合貓貓等級

- 小紅書怎么給筆記添加標簽

- 怎么樣用手機裝百度文庫

- 小紅書怎么刪除關注的人

- 用一套鼠標鍵盤控制兩臺或多臺電腦

- 蘋果手機通訊錄沒有了怎么恢復

- 喵影工廠怎么加字幕

- 華為榮耀青春版9,怎么把資料轉移到儲存卡

- 電腦時間加后綴的方法