人為什么難以放棄「沉沒成本」?

文小寧,專注刨坑的心理學小豬蹄子

文小寧,專注刨坑的心理學小豬蹄子

不僅是人,其實老鼠也難以拋卻「沉沒當作本」。

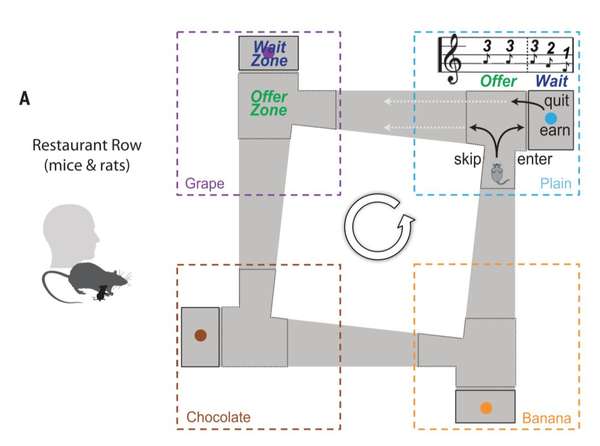

明尼蘇達大學的神經科學博士 Brian Sweis 及團隊設計了一個很是有意思的嘗試來研究老鼠的沉沒當作本,而且給這個嘗試取了一個名字叫「餐廳探險」:

具體的操作是:

把老鼠放在一個設置了四個「鼠食餐廳」的迷宮里,分歧的「鼠食餐廳」位于迷宮分歧的位置,老鼠在這四個餐廳里別離可以享用葡萄、酸奶、巧克力、噴鼻蕉這四種食物中的一種。

在迷宮里,每一個餐廳都分為進食區和候餐區兩個區域,老鼠初次進入某個餐廳時,可以在進食區吃到這個餐廳的特色美食,但食物只有一點點,吃完今后就沒有了。若是老鼠想要再次獲得食物,就需要進入候餐區等上一段時候,然后食物才會失落落在進食區。

當然,老鼠在巧克力餐廳候餐區期待食物失落落的過程中可以隨時選擇拋卻期待,轉而去噴鼻蕉(或者葡萄、酸奶)餐廳覓食,但不管去了哪個餐廳,老鼠都必需在該餐廳的候餐區老誠懇實等上一段時候才能吃到好吃的。

嘗試過程中,老鼠共有30分鐘的時候在四個餐廳里列隊候餐、吃飯。是以,時候的合理分派對于老鼠來說就顯得很是主要。

在這個嘗試中,在候餐區已經期待的時候也就是老鼠的沉沒當作本。而選擇繼續期待仍是拋卻期待轉而去此外餐廳,就是老鼠在沉沒當作本情境下所要做的決議計劃。

嘗試成果表白,老鼠在候餐區期待的時候越長,它就越不會改變本身的決議。也就是說,老鼠在統一候餐區繼續期待下去的意愿會受到已期待時候,也就是沉沒當作本的影響。

若是你感覺上面這段話不太好懂,正常,因為這個嘗試自己就很繞。總之,結論是:不僅是人類,老鼠也會有沉沒當作本效應。

若是你想更多領會這個嘗試,文獻傳送門在這里 :

好啦,不扯老鼠了。回到題本家兒的問題。

不具備高度理性思維的老鼠會標的目的沉沒當作本垂頭,這不難理解。可是,作為具有豐碩糊口經驗和復雜思維的我們,明明知道沉沒當作本是不睬智的,可仍是會一次又一次地禁錮于沉沒當作本之中,作出相對不那么明智的決議計劃呢?

若是你還不太領會「沉沒當作本」,以下是一個簡單的介紹

若是你已經知道「沉沒當作本」是個啥了,接下來這一段可以跳過

「界說」:人們在做決議計劃時,受到了本身曩昔所投入的時候、金錢、精神等身分的干擾,對于先前支出了投資的工作有更強的忠誠度和繼續投資的意愿。

「日常例子 1 」:“都排了半小時了這步隊才進步了一小半,旁邊那個收銀員動作仿佛更利落,要不去旁邊排著吧?唉不可不可,那我剛排的半小時隊不就華侈了嘛!”

「日常例子 2 」:“其實他在外面沾花惹草我早就知道了,我也知道我和他不合適,可是我倆從初中到此刻已經好了十年了,我的芳華也全數都喂給他了。全國烏鴉一般黑,要不仍是湊合著過吧…”

對于人類為什么會存在沉沒當作本效應,本家兒要存在以下三種本家兒流詮釋:

- 前景理論

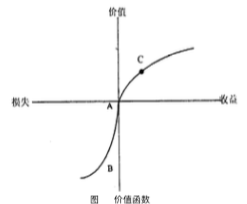

按照Kahneman和Tversky在1979年提出的前景理論(prospect theory),人們在心中對于損掉和收益是存在一個參照點的,他們會按照這個參照點去評估本身的損掉和收益,若是最終選擇的成果在參照點以上,那么人們就會認為這是一個盈利的成果,反之則是發生了吃虧。

其次,人們對于損掉表示出的厭惡要比獲得收益時感觸感染到的愉悅情感強烈得多。損掉100元和獲得100元收益對于人們來說,前者誘發的情感更強。也就是說,人們對于損掉加倍敏感。按照人們對于收益和損掉的心理評估,可以成立一個價值函數,在這個價值函數中,不管是收益仍是損掉,都存在一種邊際價值遞減的效應。

對于損掉的環境來說,這種邊際價值遞減指的是,當已經發生了損掉時,進一步的損掉對人們的心理量不會再造當作龐大波動。而對于損掉的挽回過程,則可以大大削減先前損掉造當作的掉落等消極情感。

是以,在發生了沉沒當作本后,若是遏制投資,則意味著這一事務的最終成果為發生吃虧,而若是繼續投資,則意味著還有收回當作本的可能。所以當發生了沉沒當作本時,人們愿意冒險去繼續投資,從而也就發生了沉沒當作本效應。

2. 認知—掉調度論

認知掉調 (cognitive dissonance) 指的是一小我的行為與本身之前對自我的一貫認知 (一般是積極且正面的) 發生了紛歧致,這種紛歧致會讓個別發生不適的嚴重情感。而我們為了降服這種心理嚴重,往往會選擇改變本身的行為或者改變本身的觀點和立場。

有研究者提出,認知—掉調度論可以用于詮釋沉沒當作本效應的發生。他們認為,當人們對某項選擇進行了金錢、時候、盡力上的投資后,會對該項投資存在一種心理預期上的收益,而沉沒當作本的發生則和這種收益性預期各走各路。

是以,人們為了維持先前投資將會獲取收益的心理預期,往往就會選擇對峙對該項投資進行投入。

此外,人們也但愿對外展示一個前后一致的決議計劃者形象。若是遏制對先前決議計劃的投資,就意味著認可了那時決議計劃的掉敗,意味著本身先前投入的資本是無用的、白搭的,而若是繼續投資,則可以博得他人尊敬。而博得他人的尊敬從某種水平上來說可以填補先前吃虧帶來的心理損失感。以上這些城市帶來更大的沉沒當作本效應。

3. 心理賬戶

心理賬戶指的是人們在心理上對成果 (尤其是經濟成果) 的編碼、分類和估價的過程。Thaler 提出,個別會成立心理賬戶 (mental accounts) 來追蹤某項買賣,而且先前的損掉會使得他們追求收益的念頭變得更強,從而均衡其心理賬戶對于此次買賣的預期。

好比,你花了 400 元買了一張 NBA 球賽門票,那么你就會成立起一個心理賬戶叫做 「 NBA 」 ,它的存條目就是吃虧 400 元,也可以理解為欠債 400 元。只有當你去看了這場球賽,讓這 400 元發生它的利用價值,這 400 元的吃虧才會從你的心理賬戶消逝。不然,你就會認為本身吃虧了400 元,發生消極情感。

是以,若是在球賽當全國了百年難遇大暴雨,比起免費獲得門票的人,花了 400 元采辦門票的人更愿意冒著大暴雨去看球賽,也就是發生了沉沒當作本效應。

那么,我們可以或許做些什么來削減沉沒當作本效應呢?

有研究表白,老年人往往近年輕人更少發生沉沒當作本效應。因為年青人對于消極信息的存眷多于積極信息,將來的可能收益或許只能給年青人帶來一點點樂趣,但他們卻很是在意曩昔的損掉,也就是沉沒當作本。越是在意,也就越輕易被沉沒當作本所影響。而老年人,則更多地存眷著積極的信息,他們更少去存眷那些已顛末去的壞工作或是損掉,而更在意當下的情感體驗,從而也就更少發生沉沒當作本效應了。

是以,為了削減沉沒當作本效應的發生,我們能做的,或許是:

少去存眷曩昔那些已經發生的、不成挽回的損掉,而把目光放在此時此刻以及將來的獲益上。

多按照當下的反饋和將來的預期去做出加倍理性的決議計劃。

做到這一點這當然很難啦。

否則就不會有題本家兒的這個問題啦。(/?\*)

參考文獻

[1] Arkes, Hal R, &Blumer, Catherine. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35(1), 124-140.

[2] Sweis, B., Abram, S., Schmidt, B., Seeland, K., Macdonald, A., Thomas, M., & Redish, A. (2018). Sensitivity to "sunk costs" in mice, rats, and humans. Science (New York, N.Y.), 361(6398), 178-181.

[3] Kahneman, D., &Tversky, A. (1979). Prospect theory. an analysis of decision making under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.

[4] 施俊琦, 李崢, 王壘, 黃嵐. (2005). 沉沒當作本效應中的心理學問題. 心理科學, 28(6), 1309-1313.

[5] Staw, B. M. (1981). The escalation of commitment to a course of action. Academy of Management Review, 6(4), 577-587.

[6] Thaler, R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1), 39-60.

[7]Strough, J., Mehta, C. M., Mcfall, J. P., & Schuller, K. L. (2008). Are older adults less subject to the sunk-cost fallacy than younger adults?. Psychological Science, 19(7), 650-652.

相關原文:

- 發表于 2019-07-18 22:29

- 閱讀 ( 1159 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 王者榮耀手游如何鉆石奪寶 1132 瀏覽

- 快影怎么樣使手機視頻變速播放的同時變聲調 1616 瀏覽

- 荒野行動如何購買搭配槽 1218 瀏覽

- 和平精英手游怎么獲取金幣和平精英獲取金幣方法 1333 瀏覽

- 希爾維安神游者如何獲取 1164 瀏覽

- 嗶哩嗶哩怎么樣把關注用戶拉黑名單 b站如何拉黑 2517 瀏覽

- 【饑荒】十五:火腿球棒怎么做 2029 瀏覽

- 和平精英快樂主宰永久動作怎么領取 1670 瀏覽

- S16賽季宮本武藏出裝攻略,宮本武藏怎么玩 1145 瀏覽

- 中國移動客戶端充值,如何自定義金額 2142 瀏覽

- 部落沖突氣球樂園怎么打 1580 瀏覽

- 機械迷宮 988 瀏覽

- 成語小秀才游戲第十二關攻略 1220 瀏覽

- 愛江山更愛美人(后宮秘史)——游戲攻略 2417 瀏覽

- 成語宮廷記——游戲攻略 1041 瀏覽

- 貓和老鼠手游共研服激活碼怎么獲得 1200 瀏覽

- 王者榮耀如何開始一局游戲 1134 瀏覽

- 愛剪輯的從中心點依次撕開特效怎么制作 1211 瀏覽

- 爐石傳說如何舉報玩家 3211 瀏覽

- 愛剪輯的從中心點翻頁特效怎么制作 835 瀏覽

- 創造與魔法冰屬性毒液龍飼料怎么做 950 瀏覽

- 和平精英夏日獻禮贏現金活動怎么參加 794 瀏覽

- 密室逃脫10—第8關攻略 801 瀏覽

- 嗶哩嗶哩怎么查看視頻評論 1575 瀏覽

- 云頂之弈龍王/德萊文/維魯斯怎么出裝 763 瀏覽

- 精靈盛典怎么申請野外掛機 1108 瀏覽

- lol云頂之弈攻略 765 瀏覽

- S16賽季伽羅出裝攻略,伽羅怎么玩 848 瀏覽

- 魔獸世界8.15怎么去潘達利亞 2230 瀏覽

- 和平經營怎么選熱情與林地圖 920 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 愛奇藝會員卡怎么設置更改會員卡面

- 移動用戶如何自助開啟短信炸彈防護

- 安卓手機WPS表格如何合并拆分單元格

- 愛奇藝怎么更換手機號

- 螞蟻森林時光加速器如何使用 有什么效果

- 高鐵管家12306怎么設置手勢密碼

- 手機的充電速度取決于數據線還是插頭

- 喜馬拉雅怎么刪除上傳的聲音作品

- 今日頭條極速版如何清除緩存

- 輕顏相機怎么關閉照片水印

- 淘手游怎么完成實名認證

- 王者營地怎么開啟對局先知

- 微信朋友圈怎么關閉自動播放視頻

- 干啥想偷看我手機如何設置為動態壁紙

- 抖音強顏歡笑特效在哪,強顏歡笑特效視頻怎么弄

- 怎樣使用微信表情跟拍功能拍攝表情包

- 抖音咆哮妹特效在哪?咆哮妹特效視頻怎么拍

- 抖音干啥想偷看手機滾鎖屏 動態壁紙怎么弄

- 如何用靈犀俄語背單詞

- 微信數據包已損壞怎么解決

- 讓別人只有通過手機號碼才能搜索到你的微信

- 簡單搜索APP的功能介紹和使用方法

- 網易云音樂怎么關閉桌面歌詞

- 手機應用識別花草樹木的方法

- 考勤表如何快速打×

- QQ怎么推薦自己的名片

- 如何讓WIN10的3D查看器打開C4D創建的模型

- 如何調整word中的行距

- 新浪微博怎樣加強評論防護

- 怎么判斷應該安裝x86還是x64軟件