古代刑場上高喊“刀下留人”管用嗎?

說到古代老蒼生喊冤,腦海里立馬浮現出三個電視劇常有的場景,一是喊冤的人跑到縣衙門前伐鼓,縣衙內的知縣聽到后便說“堂外何人伐鼓鳴冤,帶上堂來!”;二是某官員坐在轎中行于街道之上,人群中俄然竄出一配偶人,可能還帶著一個娃在身邊,噗通跪倒在轎前,手舉一張狀紙,喊道“平易近女有冤,請彼蒼大老爺為平易近女做本家兒呀”;三是即將執行斬首的監犯,在上法場的時辰大呼“我是冤枉的!”這時辰或許就有人馬不停蹄揮舞著手上的圣旨趕來,并喊道“刀下留人!”

那么,這種體例到底靠譜嗎?

(收集圖)

其實,縱不雅汗青,我國傳統法制所許可的喊冤體例根基也就是以上三種,即伐鼓喊冤、攔駕喊冤、臨刑喊冤。

伐鼓喊冤表現的是“登聞鼓”軌制。在衙門(漢代稱牙門)的左側置一大鼓,有冤者(往往是蒙冤被押犯的家眷)可以伐鼓喊冤,由官員加以記錄上奏。相傳,先秦時已設專供百姓標的目的國君申冤與建言的路鼓和肺石。《晉書?帝紀》始有登聞鼓的記實:“西平人伐登聞鼓,言多妖謗,有司奏棄市。”而這種軌制正式起于漢代,并且為今后歷法所師法,并不竭完美。

如唐代法令劃定,“有人邀車架及撾登聞鼓,若上表申訴者,本家兒司即須為受,不即受者,加罪一等”。宋代,朝廷始置司管登聞鼓、附屬諫院的專職衙署“登聞鼓院”,專門受理吏平易近申告冤情。明、清也都設有登聞鼓院,而且劃定,若是吏平易近伐鼓申冤被認為確系冤抑,則由通政司奏請平反。不然,就被認為越級上訴,由通政司送刑部加一等定罪。

電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中王老太敲登聞鼓告御狀(新浪網)

攔駕喊冤一般是喊冤者手舉狀紙,跪在皇帝,大臣或者官員車駕、轎子所顛末的路上,論述冤屈,但愿可以或許除惡扶善,平反平反。可是,因為仕宦貪贓枉法者居多,是以,大多仕宦不問冤情虛實,一律先按“沖突儀仗罪”責打數十大板,對于不實者更是加重懲罰。

并且因為攔駕喊冤凡是屬于“越訴”,汗青的本相并沒有電視劇中那么夸姣。從隋代起頭,統治者就確立了嚴酷的逐級起訴軌制,案件必需經縣、郡、州、中心省部逐級上告,越過一級就算“越訴”。唐代把攔駕喊冤視為通俗的“越訴”,即便沖入皇帝儀仗也只是杖六十。但明朝法令劃定:起訴者沖入皇帝儀仗,就可判絞刑。事實上,跟著京控者越來越多,明清兩朝應對京控的辦法也越來越峻厲。清朝劃定,上訪者只可敲設于都察院和步軍管轄衙門之外的“鳴冤鼓”,但不許可“邀車駕直訴”,也就是攔駕喊冤。

臨刑喊冤一般是指被執行死刑的人在臨刑時喊冤,以求監斬官明查申冤。但這種喊冤,在君本家兒專制社會大多不被監斬官所理會。

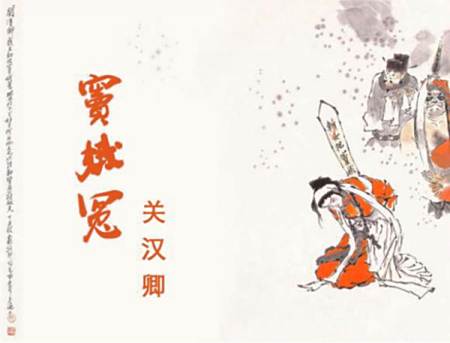

元雜劇《竇娥冤》中竇娥法場喊冤的情節(天天排行網)

封建社會喊冤軌制的本色只是為了鞏固統治階層的統治。當然,若是能趕上開明的皇帝,或者是包拯、海瑞這樣的清官,確實也能平反一些冤案,但這樣的幾率其實是少之又少。

影視劇中這種情節在實際中仍是少之又少(圖源:搜狐網)

- 發表于 2019-11-23 02:00

- 閱讀 ( 1012 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 如何設置僅能通過手機號添加自己為微信好友 1146 瀏覽

- 如何用Movavi Video 將視頻某一位置打馬賽克 1692 瀏覽

- 怎樣設置電腦虛擬內存 1310 瀏覽

- 優酷觀影劵怎么使用 880 瀏覽

- 喜馬拉雅上的特色鬧鈴在哪設置 1224 瀏覽

- 優酷觀影劵是什么,怎么獲得觀影劵 1354 瀏覽

- 怎么查看PGC半決賽第一名淘汰的總人數 847 瀏覽

- 怎么給電腦/U盤/移動硬盤安裝雙系統 932 瀏覽

- 手機微博如何查看草稿箱內容并發表草稿 1564 瀏覽

- ai如何做出立體效果 1284 瀏覽

- 怎么查看手機序列號 886 瀏覽

- 白色汽車應該如何保養 870 瀏覽

- 華為mate30pro隔空手勢怎么開啟/關閉 1727 瀏覽

- 養雞業的主要虧損原因是什么 889 瀏覽

- 淘寶客服如何轉人工 705 瀏覽

- 電動自行車后剎放開輪子還是很卡是什么原因 1647 瀏覽

- 如何設置網易新聞不顯示跟帖設備名稱 1256 瀏覽

- BIM技術的特點是什么,BIM的5大優點 1662 瀏覽

- 蘋果怎么強制退出引導式訪問 4730 瀏覽

- maya自帶特效功能如何創建 1126 瀏覽

- Axure如何利用中繼器實現表格的增刪改 927 瀏覽

- git使用本地代碼(已有項目)如何創建遠程倉庫 914 瀏覽

- 怎么查詢自己電腦的ip地址 1221 瀏覽

- 如何解決游戲顯示虛擬內存不足問題 1538 瀏覽

- 騰訊視頻怎么聯系客服 5636 瀏覽

- 怎樣在pr中制作手寫字效果 995 瀏覽

- 貓咪養成記怎么(如何)賺錢,游戲攻略 887 瀏覽

- 微信怎么退出登錄切換賬號 1122 瀏覽

- 怎么從電腦發印考試卷 955 瀏覽

- 蝦米音樂如何設置簡約模式?讓操作更簡單 845 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 球球大作戰教程

- 皇室戰爭攻略

- 密室逃脫求生系列1極地冒險攻略91筆記怎么看

- 三國殺武將將魂怎么用

- 夢幻手游煉藥配方技巧

- 愛江山更愛美人如何給好友送花

- 傳奇盛世新手技巧

- 三國殺將魂怎么獲得

- 如何查看QQ游戲的版本號

- 牌師怎么下載

- 和平精英沒聲音怎么設置

- 如何查看自己的QQ游戲等級

- 最強的大腦16

- 騰訊游戲傳奇天下怎么進行boss戰

- 最強的大腦19

- 明日方舟輔助芯片怎么獲得

- 最強的大腦22

- 珠光護手怎么合成

- 最強的大腦28

- 懷舊服獵人寶寶訓練點數怎么獲得

- 澆滅火焰小游戲玩法

- DNF怎么創建PK專用角色

- 龍虎游戲的玩法和技巧心得分享

- 巫師3 支線 以知識進步為名 任務攻略

- DNF公會硬幣怎么兌換傳說勛章

- 極品飛車20怎么買

- 元氣騎士天堂之拳怎么合成

- 寵物小精靈白金如何打敗(茜羅娜)

- 寶可夢劍盾化朗鎮攻略

- 魔獸世界懷舊服繃帶怎么學