民國時期,閩南女人為何結伴跳海?

人不克不及選擇本身的身世。

生于閩南,長在海邊,17歲這年,惠安女阿茂決議標的目的面前的宿世界道別,時候是平易近國三十四年(1945)夏歷七月十四,恰是中元節的前夕,日本帝國無前提降服佩服的一周后。

一路跳海的,還有三位結拜金蘭,姊妹們一路面朝大海有唱有笑,「隨遇自有樂園」。她們生前早有商定:鬼域路上湊一桌,陰間打牌不寂寞。

四位妙齡女的辭宿世,在見多識廣的惠安本地人眼里算不上什么大新聞。1945年昔時,僅惠安前內鄉一地集體自殺就達27例;凈峰西村的一口水池,二三十年里吞噬了800條人命;另一個70多戶的小小芹峰后堡村,到四九年時全村女人已幾近滅盡。

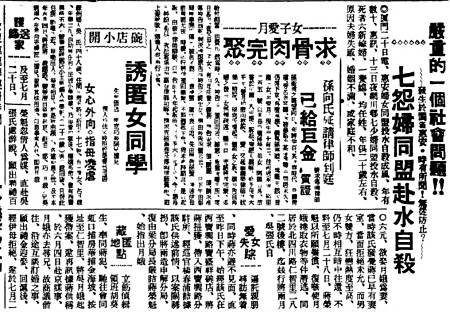

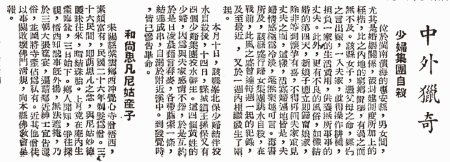

· 1935年的一則惠安女集體自殺報道。即便在配偶女自殺事務司空見慣的近代中國,惠安獨有的集體性和復雜規模也屬驚人(《時報》1935年9月21日,0004版)

據時人描述,集體自殺介入者「多屬及笄年華,具有姿慧」的年青女子。自殺時候則帶有較著的季候性,每年春夏旺季到來之際,自縊、服毒、溺水,全縣此起彼伏,氣焰不凡。此中又以溺水最為常見,惠東多蹈海,惠南多跳江,惠海說神聊多赴池,區位便當使然。

宿世人震動、發急、可惜之余,更多的是不解。一切是怎么發生的,她們何故走到這一步?

閨蜜、家庭,二選一

一如那時大大都中國農村男女,阿茂的日子過得很辛勞。

以農業前提而言,惠何在中國算不上好處所,三面丘陵一面海,人多地少,保存壓力龐大。為了填飽肚子,本地人不得不把目光投標的目的東面的大海。

1937年的相關統計顯示,那時已有近六當作惠安男人離開了農業出產,大都選擇外出經商做工。良多人遠赴南洋,再也沒有返鄉。當地性別比例日益掉調,耕種祖田的重擔只好交給女人。

14歲時,一如四周同樣早婚的姊妹,阿茂嫁給了鄰村的阿茍。依阿茂的成見,留在老家的漢子不是不思長進,即是歪瓜裂棗。果不其然,阿茍頗有些呆氣,招人嫌棄。好在,本地「不落夫家」的婚俗讓人眼不見心不煩。

「不落夫家」指女子婚后除逢年過節外,仍然長住娘家,直到懷孕才正式回夫家過夫妻糊口。這種婚俗源于百越,普遍風行于壯侗平易近族,以及漢族中的閩、粵、湘等前百越地域,惠安尤其流行。

一晃三年曩昔,阿茂一向未能懷孕,也就一向「不落夫家」。公婆、丈夫頗有微詞,所幸怙恃的立場倒是曖昧甚至默許:兄久遠赴海外,女人是家庭的本家兒要農業勞力,出嫁是娘家的重大勞力損掉。

與平易近間聽之任之分歧,歷屆惠安政府遍及對「不落夫家」深惡痛絕。城里的老爺們認為,恰是惡劣婚俗榨取下的守活寡,讓本鄉女人心理欲求不滿,心理衛生惡化,進而「缺乏歸宿感,糊口蒼茫」,最終走上灰心厭宿世之路。人命事小,扳連惠安幾次遺丑全國,影響宦途事大。村里時不時能見到縣城宣傳移風易俗的工作隊。

對此,阿茂們只覺好笑。

現實上,「不落夫家」本就如其所愿,持久不孕不育也是她和姊妹們精心經營和彼此監視的成果。兩性關系疏離確切不移,感情熬煎卻其實談不上。

· 80年月末片子《孀婦村》即以平易近國的惠安風俗為故事布景

早在新婚之夜,阿茂就在閨蜜潘大姊的幫忙下,穿上特制的衣服,上下密不通風,謹防死守。為確保滿有把握,陳二姊、譚三姊又塞給她鉸剪、繩索若干,丈夫若想硬上弓,不免流血五步。

新婚只是第一關,她們還要持久一路切磋不到夫家糊口的各種策略,磨礪相關身手。姊妹們的楷模是南從頭至尾村的阿右,成婚十二年,從未與丈夫同睡過,不染纖塵。誰跟丈夫睡了,誰就是「臭人」,休想再在姊妹中安身。

中國女人不缺閨蜜,但組織性規律機能趕上阿茂們的并不多見,在同樣流行此風的廣東,它有個悅耳的名字:金蘭契。

不嫁使人自由

依從惠安的風尚,阿茂在年少時就招朋引伴,與同村三位要好姊妹結為了親密伴侶,年數稍長又能干的潘大姊是組織的魁首。姊妹間工具共用,衣服共穿,勞動幫工,經濟合作,同耕同宿。

在重男輕女的閩南傳統農村,女兒們怙恃不疼,兄長不問,只有閨蜜姊妹間相知相愛。她們遍及認為,姊妹集體是比原生家庭更主要的歸屬指標的目的,是安居樂業的根底。

稍大一點,阿茂們四個便正式在神壇前賭咒結拜,義結金蘭,立下同生共死的盟約。

四人彼此至為親密,但年長些的潘大姊與陳二姊還要更親密,她們日常的言談舉止,在阿茂看來與戲文里的才子佳人并無二致。

· 惠安女服飾獨特,有人形象歸納綜合為:「封建頭,平易近本家兒肚,節約衫,華侈褲」

近似的極端姊妹社群,普遍分布于中國華南地域的珠三角、閩東南、湘南等地,組織布局也相差不多,當作員多是同村近里一路長大的閨蜜,同吃同穿同住,相依相戀,往往在神前起過誓,要同生共死。

一旦出嫁,姊妹們各奔工具,金蘭契勢必難以維持。是以,鼓吹、強化厭男思惟,視夫家糊口為設想敵,對生育、公婆凌虐的疾苦多加強調,并極端強調貞潔的價值,是閩粵各地金蘭契組織的配合保存策略。

如潘大姊曾援引親身履歷告訴阿茂,漢子都蠢笨不勝,沒一個好工具;陳二姊則勸誡她,家庭是個疾苦窩,只有姊妹最靠得住;譚三姊也說,生孩子很恐怖,公婆皆禍害。姐妹要想長相廝守,只有矢志不嫁,嫁了也要不返夫家。鄰村甚至有人傳習巫蠱術,謾罵新婚丈夫盡早夭亡,以便一勞永逸解決問題。時人有詩為證:

金蘭契結豈前因,姊妹恩典太當真。結習閨中牢不破,不從夫婿不從親。

不外,不認同、不介入構建家庭,并不料味著姐妹們沒有對比夫妻的感情糊口。晚清、平易近國期間的相關記錄顯示,閩粵金蘭契內部中「兩雌相并」的女同性戀普遍存在,「儼同佳耦,收支相隨」,「情濃意密倍于佳耦床第之穢褻者」,也有詩為證:

綺羅叢里契相知,姤合居然夫妻隨。筮得坤爻空決戰苦戰,無陽究竟結果使陰疑。

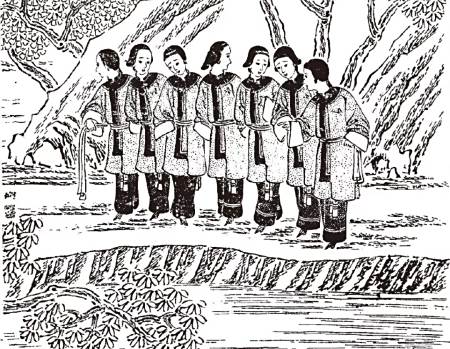

· 廣東金蘭姊妹相約投水,圖片來歷:《點石齋畫報·七死平生》1893年第346期

金蘭契成長的最終形態是所謂自梳女:大量廣東女性結伴離開「原生家庭」,矢志不嫁,相伴終老。它在汗青上最大的一次昌隆繁榮,與那時多量女性獲得經濟自力在時候上高度重疊,這并非巧合。

清同治十二年(1873年),南海人陳啟源在家鄉開辦全國第一家機械繅絲廠,隨后珠三角各地爭相效仿。到第一次宿世界大戰前后,因為絲價暴漲,繅絲機械數目增加過萬,發財的繅絲業吸引了大量女工,使金蘭姊妹們獲得了可貴的經濟自力。「自梳女」數目由此呈現井噴。

按照平易近國一份生齒調查書的記錄,南海某鄉抗戰八年「沒有出嫁過一個女子,通通都自梳起來」。又有詩為證:

無郎能解女兒愁,不嫁春風可自由。博得結盟諸姐妹,焚噴鼻齊拜上花樓。

順德女的底氣地點,恰也是惠安女的悲劇根源。那時的惠安經濟凋敝,近似機械繅絲這樣的近代工業并不多見,也貧乏粵地配偶女的眼界。金蘭契賴以維持的,不外是母家同村的有限地步,經濟根本很不安定。姐妹們拗不外怙恃之命,多半最終都要出嫁,依靠不落夫家的風尚,僅能維系一時。

若要死趁年青

夏末的一天薄暮,田間勞作歸來后,潘大姊哭得很悲傷。多年不孕,十幾年來沒有夫妻之實,丈夫終于忍無可忍,獨自前去暹羅餬口。為此,大姊遭到公婆和怙恃的輪流訓斥,被指實屬命賤,不克不及旺夫益子。

閨蜜間的情感很輕易彼此傳染,「同情她的苦處,也覺自苦」,一人的絕望很快擴大為集體的絕望。

陳二姊說起「幾天前尸解壇算命,求到個下下簽」,也泣不當作聲。譚三姊則被丈夫「誣盜竊夫家財富,引為大辱」。姊妹們越說越痛,瀕于絕望。像往常農閑自娛自樂時一樣,姊妹四人晚間齊聚村口大榕樹下,對唱比來新學的戲文。

按例,由潘大姊領唱:「做人新配偶真艱辛,雙腳做擂鼓;暝日無貼床,磨到臉青黃」。

陳二姊、譚三姊則挨個擁護:「姐妹扳談吐真情,同病相憐淚雨傾」、「別人成婚真歡快,咱姐妹嫁夫真痛心。」

當阿茂最后唱到「紅花魚要吃趁新穎,咱若要死趁年青」一句時,大姊眼睛一亮,提議:不如事就這么定了。世人體會其意,垂頭無語。

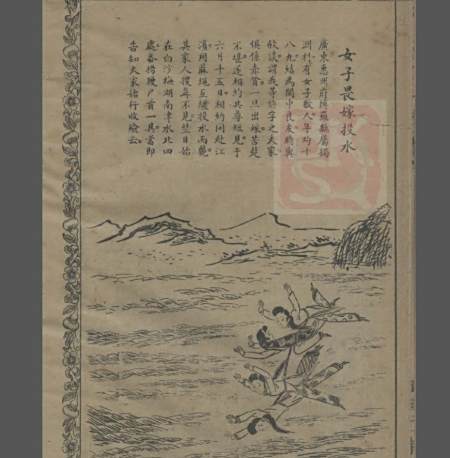

· 1908年《時事報館戊申年畫報》的一則新聞畫《女子畏嫁投水》,廣東惠州四名女子「結為閨中良朋,時為敘談。謂我等許字之夫家俱系赤貧,一旦出嫁,苦楚不勝。相約共尋短見……以麻繩互纏投水而斃」

阿茂并不怕死。

自小幾位阿姊就對她灌注貫注身后的各種益處,這早已是惠安女性亞文化的一部門。

按照潘大姊的說法,人想死是心存「化鶴之心」。身后的宿世界本是納福之地,是圓滿的妙境,毫不是陰沉的地獄。那邊「好玩耍,好風光,好花勢」,有華屋亭臺,樓船畫舫,人人坐享清福。

陳二姊的不雅點略有分歧,她認為陰間再夸姣,靈魂也不克不及永遠逗留,最終還得投胎。她頻頻強調「投胎重擇命運」的主要性,并建議了準確的跳海時候:季候得是春夏,天氣暖和,「到水里不凍身」,魂靈輕易轉宿世大好人家,而盂蘭盆節前后最妙,大要率能投胎貴人。

譚三姊最為樂不雅,她在生命最后幾天里全日念叨著當作仙。簡直,華南各地都不乏女子非正常滅亡后封神封仙的例子,往往備受禮祀,噴鼻火數百年不停。遠的不說,就是本村也曾大規模修廟泥像,以防自殺怨靈作祟。后山幾十年來先后立了十幾座「夫人廟」,家眷親朋少不了四時供奉。

· 廣東潮汕「三義女」廟,相傳清代澄海三位金蘭姐妹抵擋婚姻,相約投海而亡,被人拾尸立墓后有靈性,于是「祀典為神」

近年來惠安國平易近黨政府頗為多事,常調派巡警在自殺旺季四處巡邏海岸,干擾姊妹「化鶴」。步履得加倍隱秘,最好把發難時候商定在夜半時分。

長久以來,跳海雖司空見慣,但也并非所有人都能始終顧大局、講氣節,貪生怕死之輩時有耳聞。最后關頭還需方法頭阿姊動用一點強制力。農村人最敬畏鬼神之事。臨行前夕,潘大姊頻頻丁寧:「不守誓言,不愿同時投水者,后來必被作祟而死」。

除了精力恫嚇,還需要輔以一些手藝手段,確保步履滿有把握。

當晚分頭趕赴海灘后,又是潘阿姊用布條把四人從腰部緊緊束當作一串,除防止有人臨陣退縮,據說還可以讓「身后之魂亦并肩聯袂,而不患相掉也」。此外,還參照當初新婚的做法,再次把衣褲貼身扎緊,「以免身故又承受赤誠」。

最終,各自脫下木屐整潔擺放在沙岸后,手牽手,肩并肩,赴滄海。

大團聚

幾天后,姊妹們的尸身陸續被沖上海岸。

村平易近們按例請來僧人道士在海邊大搞超度法事。此類事務積年來不足為奇,大師早已麻木,一切不外官樣文章。村長對天長嘆之余,命令把阿茂們請進村里的「夫人廟」,至于此舉到底是消弭仍是助長自殺之風,不得而知。

惠安政府的老爺們則內心不安,「誠恐數十年之后,惠東一帶將當作荒村廢郭」。他們曾倡議各種「風尚改良團」下鄉宣傳,也曾調派警察四處巡邏,成果倒是掛一漏萬,每年依舊為上海等地的左翼報人按時供給報復暗中、憧憬光亮的絕佳素材。

· 四十年月關于惠安集體自殺的報道,《群言》1948年第五期

1949年今后,環境也并未較著好轉。據統計,1952年8~10月間,惠平安縣仍發生集體自殺49起,1956年八月又有22起,盡管與同期間的上海比擬數目并不算多。

即便到了翻天覆地的人平易近公社化勝利推進,各種舊社會遺風紛紛鳴金收兵,但惠安集體自殺也只是勢頭稍減,完全消亡還要比及幾十年后的鼎新開放。

※本文基于真實汗青,但具體人物、情節系虛構

※本家兒要參考文獻:

[1] 張杰,《金蘭契研究》,2006

[2] 汪煒偉,《清初至20宿世紀90年月南邊村落配偶女集體自殺風習探因》,2017

[3] 楊齊福,《平易近國期間惠安女集體自殺現象之探討》,2009

文|姚白莞

大象公會 | 常識、見識、見聞,最好的飯桌談資,知道分子的進修基地。微信搜刮「大象公會」(idxgh2013),領受更多好玩內容。

- 發表于 2019-12-21 02:00

- 閱讀 ( 1228 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- Word豎向對齊小技巧 951 瀏覽

- Photoshop如何制作證件照 834 瀏覽

- Ai如何繪制七角星圖案 1093 瀏覽

- Pivotal Elastic Runtime服務安裝步驟 813 瀏覽

- 如何查看本地電腦IP地址 1010 瀏覽

- ps如何快速繪制錦旗圖案 1397 瀏覽

- 如何設置word文字方向 940 瀏覽

- ps如何制作炭紙蠟筆文字效果 1306 瀏覽

- Pivotal Ops Manager虛擬機部署步驟 867 瀏覽

- Windows Server如何建立NTP服務器 2433 瀏覽

- cdr如何填充心形圖樣 747 瀏覽

- JS怎么把字符串轉化成數組 1064 瀏覽

- 酷狗音樂怎么返回舊版 7344 瀏覽

- Ai如何快速制作白花底紋效果 859 瀏覽

- Ai如何繪制六角星圖案 1631 瀏覽

- cdr如何快速繪制水滴圖案 1986 瀏覽

- 3Dmax如何制作扭曲六角星柱 782 瀏覽

- PPT怎樣制作影片動畫效果 746 瀏覽

- cdr如何快速制作閃電圖案 1802 瀏覽

- Ai如何填充王冠3圖形樣式 989 瀏覽

- 怎樣用Adobe photoshop新建彩色圖片 724 瀏覽

- Word如何添加腳注 840 瀏覽

- 如何用raptor比較三個數的大小 6047 瀏覽

- 如何實現Swiper圖片滑動4.5效果 910 瀏覽

- 如何更改瀏覽器的字體、字號 899 瀏覽

- 如何把EXCEL列轉化成word段落并加上逗號隔開 1497 瀏覽

- 如何給CAD文件設置密碼保護 1035 瀏覽

- 3Dmax如何制作扭曲五角星柱 937 瀏覽

- PS怎么畫圓形圖案 1238 瀏覽

- Ai如何制作王冠底紋圖案 1131 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 如何在Word快速輸入自定義的模板內容

- 如何設置通過《央視影音》自動關機

- Photoshop CC 2019打開、保存、關閉文件的方法

- Excel如何快速錄入照片路徑

- 如何把課本上的公式快速編輯到Word文檔

- 怎樣看有沒有人偷用家里的wifi

- 有哪些實用的拍攝視頻轉場技巧

- 2019淘寶主圖視頻4:3如何制作

- iKF Find Plus升級了什么

- 微信如何關閉QQ郵箱提醒

- Beats Powerbeats Pro怎么連接華為手機

- 愛奇藝怎么查看訪客

- 如何通過每天走路產生的步數在支付寶上捐獻愛心

- 輕顏相機怎么設置濾鏡

- 2020年春節過年回家應該怎么搶票

- 怎么查看支付余額寶提現的到賬時間

- 如何利用高德地圖尋找附近酒店

- 陌陌如何聯系在線客服

- 新個稅租房合同到期怎么辦

- 美團外賣怎么設置極速支付扣款順序

- 怎么聯系支付寶人工客服

- 快手發布過的作品怎么刪除

- 拼多多如何退出已經登錄的賬號

- 怎么在QQ上邀請好友建立親密關系

- 如何找到并加入微信圈子

- 如何用QQ實現實時位置共享

- 拼多多如何免費領取通用紅包

- 如何設置高德地圖文字大小

- 怎么將QQ好友推薦給微信好友

- 如何利用微信登陸QQ