為什么中國人喜歡養兒防老?

《戰國策·觸龍說趙太后》中有句話,“怙恃之愛子,則為之計深遠。”意思是為人怙恃不克不及只寵嬖孩子,更要為孩子的久遠籌算。其實我認為從這句話也可以引申出另一個意思——怙恃為了老年時能有孩子陪在身邊并享受嫡親之樂,要為“養兒防老”鋪好路,有打算地讓孩子從小就懂得孝敬的事理。

而從全球規模內看,似乎只有中國人出格相信“養兒防老”這件事。傳承上千年的“養兒防老”傳統,到底是因為親情,仍是“必不得已”呢?

“養兒防老”的背后:親情與好處的交融

上千年以來,中國的養老模式一向都以“反哺”為本家兒。簡單來說,就是甲代撫育乙代,乙代贍養甲代;乙代撫育丙代,丙代又贍養乙代……這樣一代代的傳承下去,在中國人心中形當作根深蒂固的“養兒防老”文化。

再加上烏鴉反哺、羔羊跪乳、二十四孝等典故的傳播,加倍深了“養兒防老”的情結。甚至《憲法》也劃定,當作年后代有贍養攙扶幫助怙恃的義務。而在親情維度上,后代贍養白叟也是維系親情的最佳體例之一。對于白叟來說,他們需要的不僅是經濟上的幫忙,更有親情的安慰。

當然,我們不克不及否認的是,“養兒防老”也是一種好處關系的具體表現。怙恃把孩子養育當作人后,但愿在老年時獲得必然“回報”。聽起來有些“不近情面”,但這是沒有法子的事。因為比擬發財國度健全的養老軌制,國內的養老軌制還沒有完全得以普及。這一點,從養老金的繳納比例即可看出。據數據顯示,我國養老金繳納比重只有38.8%。農人、個別戶、通俗員工、自由職業者等人群,往往沒有繳納養老金。

這是因為良多公司為了削減支出,居心不給員工繳納養老金。而農人及部門自由職業者等原本就收入較低,天然無力繳納養老金。為了維持當下的糊口,他們只能不考慮那么久遠,將養老的重任放在了當作年后代的身上。

科學養老,勢在必行

據全國老齡工作委員會辦公室發布的動靜顯示,到2050年中國老年生齒將達到4.87億人!面臨421家庭布局的年青人可否承擔四個白叟的養老之痛?上一代怙恃奮斗平生,為何卻老無所依?養老,真的靠后代就完全足夠了嗎?

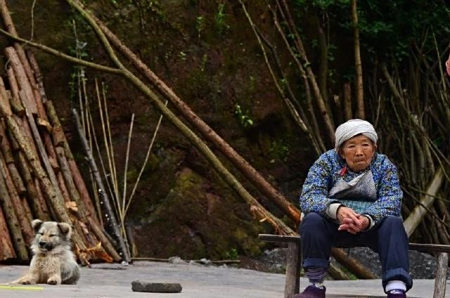

腳踏實地地說,“養兒防老”在年青人自力糊口、農村人紛紛前去大城市的當下,已經越來越顯得格格不入。甚至我們經常會看到,因養老而激發家庭不和的事務。我們應該反思,若何讓養老變得更輕易,讓老年人的晚年糊口更有莊嚴。

就今朝來看,完美并優化養老的資金來歷、棲身之所、糊口保障、醫療健康、產物需求與供給等,既是實際社會需求,也是在機制、理論研究和實踐中需要解決的問題。而要想解決這些問題,必需經由過程多方盡力實現“科學養老”。

好比國度落實稅費減免、金融攙扶等優惠政策,在減輕后代承擔的同時,調動社會力量介入養老辦事的積極性。公共也要積極為本身的老年糊口去進修理財常識,為養老做好資產設置裝備擺設。在充實考慮當前春秋、預期壽命、風險承受能力等根本上,公共可選擇適合本身養老需求的產物。

此外,以前沿手藝為支撐的“聰明養老”也不成或缺。經由過程資本集聚和人工智能等手藝,打造立體式養老辦事生態圈,讓老年糊口更為舒服。今朝,聰明養老正處于蓬勃成長狀況。據工信部副部長王志軍介紹,2019年我國聰明健康養老財產總體規模已跨越3萬億元,估計2020年財產規模將沖破4萬億元。聰明養老,將是科學養的關頭一環。

但愿在將來,我們每小我的老年糊口都洋溢著幸福味道。(科技新發現康斯坦丁/文)

- 發表于 2020-01-12 14:23

- 閱讀 ( 822 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 百度app如何下載和更新 1386 瀏覽

- 操作不成功無法獲取附近的人怎么解決 5121 瀏覽

- 抖音下載的視頻怎么去水印 835 瀏覽

- 快手怎么發本地長視頻 923 瀏覽

- 手機怎么制作長圖 1785 瀏覽

- 怎么讓手機QQ顯示新消息未讀數 1076 瀏覽

- 新的50元紙幣來了,如何獲得新50元紙幣 1291 瀏覽

- QQ上的文件怎么發到微信上 920 瀏覽

- OPPO R15手機黑屏怎么辦 1833 瀏覽

- 手機連接wifi信號很強卻不能上網怎么辦 1277 瀏覽

- iPhone手機怎么格式化 975 瀏覽

- 拼多多APP如何設置免拼 1148 瀏覽

- 微信怎么換頭像 858 瀏覽

- 多閃怎么下載 915 瀏覽

- 蘋果微信聊天記錄刪除了怎么恢復 828 瀏覽

- 微信怎么添加授權應用 3456 瀏覽

- 微信怎么免費提現 2827 瀏覽

- 支付寶的花唄如何提前還款 1010 瀏覽

- 微信怎么推薦好友 920 瀏覽

- 微信:recover為啥恢復不了 858 瀏覽

- 酷狗音樂怎么合唱 1319 瀏覽

- 美團學生票怎么認證 3935 瀏覽

- 電子火車票來啦,如何購買電子火車票 1042 瀏覽

- 微信親屬卡怎么設置0 884 瀏覽

- 蘋果手機被鎖了怎么解鎖 994 瀏覽

- 微信怎么認識外國人 1486 瀏覽

- 抖音火山版如何取消關注 2812 瀏覽

- 如何進行統一回復微信 1178 瀏覽

- 微信升級了怎么變回原來的版本 1263 瀏覽

- 小米note怎么下載系統 1172 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 更換手機號后微信登錄不了怎么解決

- QQ說說如何設置定時發送

- iPhone手機怎么給軟件加密

- 電腦連不上手機熱點怎么辦

- ETC如何辦理

- wps中如何設置圖片的向左彎曲動畫(148)

- window10自帶翻譯軟件怎么刪除翻譯歷史記錄

- 如何在excel中制作圖章

- window10自帶翻譯軟件怎么導入text文本內容

- window10系統怎么查看自帶翻譯軟件規格

- 在PPT 2013中,插入批注的操作

- 豆瓣怎么參加同城活動

- window10自帶翻譯軟件怎么導入word文檔內容

- cdr如何填充紅黑小花圖樣

- Word中的表格怎么轉化為Excel

- wps中如何設置圖片的三角結動畫(157)

- wps中如何設置圖片的花生動畫(153)

- 如何在Excel中圈出指定區域中的數據

- xp如何升級win7

- Ai如何制作黃底祥云圖案

- window10自帶翻譯軟件怎么翻譯圖片文字內容

- ps如何制作褪色水彩紙圖案

- 3Dmax如何制作八圓角星椎體

- ps如何制作粉色紋理紙文字效果

- Ai如何制作膨脹文字效果

- Microsoft word文檔中如何取消超鏈接

- ps如何快速繪制二分音符圖案

- Win10系統正確設置MTU值加快WIFI速度的方法

- win7打印機共享怎么設置

- 如何使用Ps制作云朵