四明仙山游玩記實與分享

東西/原料

- 景區景不雅。

方式/步調

- 1

一、位置、距離和景不雅。

這里的天然景不雅斑斕迷人,叢山峻嶺崖壁都雅,原始古樸,三座古廟遺址尚存,古老的故事在平易近間傳播。為了讓大師更多地領會這里,小編將老友紀行轉摘敘說如下,例如。

四方界,位于湖南省永順縣東海說神聊部,海拔1098米,是永順縣境內海拔較高的山脈之一。從地圖上看,四方界就像小寫的英文字母“X”中心那個交叉點。四方界本家兒脈兩頭分出的四條支脈逶迤下行,把周邊四村分離隔來,當作為四個村的分界線。“四方界,界四方”,四方界就此得名。距離永順縣城50公里。

四方界山高路險,林幽谷幽,柳綠桃紅,人跡罕至。平易近國年間,山上曾住過匪賊,干擾四方。解放今后,建筑過集體茶場,住過社隊員工,熱鬧一時。最本家兒要的仍是幾百年來,山上先后建筑了三座古剎,此中最先建筑的寺廟遵照釋教“四明”真言,取名為“四明仙”寺,是以,四方界便又有了另一個名字:四明仙山!

幾百年來,寺廟雖幾易其址,但一向是噴鼻火鼎盛,至十多年前最后一個尼姑仙逝,四方界才又恢復了它原本安好。

恰是因為四方界那些如煙舊事和高、險、靜、幽之景,令人神往,令人著迷,每年總有驢友相約來此登高歷險、探奇攬勝,然后采山貨,享美食,盡興而歸。

- 2

二、攀越山公嶺。

2020年3月18日,風和日麗。我們從四方界西海說神聊角的腹地、工作隊駐地(鳴鳳村村部,海拔598米)出發,要去完當作一個蓄謀已久的使命:征服——登頂四方界!

此行的步隊原本有五男三女共八人,可是因為包羅原定的標的目的導老彭本家兒任在內,有四小我因姑且有公事沒有去。出發的四人:我與建華,負責逢山開道、遇水搭橋,兼職搬運食物、炊具;小彭自小在鳴鳳村長大,四方界上的放牛娃,替補老彭,是此行的標的目的導;小張,城里妹子下鄉來,負責賜顧幫襯本身!

我們沿著已硬化的水泥公路(駐馬溪休閑度假游道),穿中寨,過何家廠(地圖上標注為上砦),到新建的水廠,再沿水廠的便道上行,達到水廠取水的攔水壩(紅巖溝,海拔628米)。到這里便沒有路了,但小彭胸有當作竹,走標的目的右邊的石壁,或踩或摳著石壁上的裂縫,或抓或踏著山壁上伸出的粗藤小樹,四肢舉動并用,攀附而上。

“ 是不是搞錯了?”看到這種路況,建華這個本村人也不敢必定。他客歲上去過一次,走的是老彭本家兒任率領的另一條路。那條路固然欠好走,但也不是這種走法。小彭說這是鳴鳳的村平易近們上四方界比來的路,上面不遠處還有他叔叔家的幾丘稻田呢!有稻田?那耕牛是咋爬上去的呢?固然心里犯嘀咕,但我們仍是跟在小彭的后面,驚慌失措地起頭了對四方界的征服之旅。開局有些狼狽,但大師依然決定信念滿滿!

不久就到了小彭叔叔家的稻田位置。三塊梯次重疊的平地,長滿了雜草和灌木,但從邊緣還能看出田梗的模樣來。這應該不是退耕還林之后的荒涼,而是農家本家兒動疏棄。本家兒動疏棄的原因,應該不是因為路欠好走,牛爬不上來這么簡單。

小彭的叔叔是村里的低保貧苦戶。據說他在外務工時出了車禍,人雖獲救了,但卻再也干不了重活。本家兒要勞動力掉去了勞動能力,他家從此便陷進了貧苦的泥潭,三個孩子也面對輟學。也算他機緣好,趕上全國鼎力奉行精準扶貧,全家人被納入建檔立卡精準扶貧戶,從吃、穿、住、醫、教等方面都享受到了國度扶貧政策的攙扶。他被聘為村里的保潔員,一年有七千多元的收入。家里還種上了幾畝莓茶,插手了莓茶蒔植合作社,有了不變財產收入。客歲又落實了易地安設政策,全家住進了鎮里的搬家安設房。最小的孩子都已大學結業,并當作功就業。2019年,他家已順遂脫貧。

繼續上行,便鉆進了一片雜木和杉木叢生的林海。因為樹高林密,林子里面少少有灌木、藤蔓、荊棘和雜草,地面上鋪了一層厚厚的落葉,踩在上面,松松軟軟,一點也不傷腳。正午的陽光從重重疊疊的樹葉裂縫里直射進來,林子里不再陰晦,也不再感應陰冷。在這樣的林子里行進,大師的興致一會兒高漲起來。小彭和小張,拿出手機不時地前拍拍后照照,口中念念有詞,錄制著滿含歡愉的“抱怨”,經由過程抖音標的目的老友分享本身爬山的歡愉。

負重登山究竟結果是一項考驗人的年數和體能的活動,我氣喘吁吁,滿臉通紅,最先感應吃不用了。走到一塊樹木較少,地勢較平緩,又有陽光照射的處所,大師便當場而坐,稍作歇息。

“這里好恬靜。都說林子大了什么鳥都有,這么大一個林子,連只鳥的啼聲都沒有?!”我一邊不雅察一邊自言自語。

“這里山高,天氣冷些,連開花都比山下要遲半個月!” 小彭說。

誰知常日里不太愛惡作劇的建華突然來這么一句:

“這里幾百年沒有人來了,冷不丁撞進來這么幾只大鳥,還戴個眼鏡,哪只鳥兒還敢吱聲?”

“哈哈哈……”四小我同時大笑起來。

笑聲未落,“嘩啦”、“撲棱”,公然有幾只鳥兒從密密的林子里竄出,箭一般遠遠地飛走了!

“看,我講對了吧!”

又是一陣爆笑,帶著淚花!

出了林子,再往上,坡更陡。樹少了,藤蔓和荊棘又多了起來,還時不時趕上到倒伏的大樹,不得不背著背籠從樹桿下面鉆曩昔。據說這處所叫山公坡,也不知是這處所以前有山公出沒仍是這處所得像山公一樣攀爬而行。

路難行也就而已,究竟結果還有路可走。可是,我們迷路了!小彭記得應該標的目的左橫穿山澗,到山谷對面那兩個被人們叫做“姊妹巖”的石峰處,然后上行。可是,揮刀砍了幾十米遠,竟然過不去!沒法子,只好打德律風乞助老彭本家兒任。在老彭本家兒任的指導下,我們邊開新路邊往上行,性質暴躁的小張,不竭地催促我們:“都一點多了啦,走不出去今晚要冷死到山上的,咱們原路返回吧!”小彭感覺是本身帶錯了路,不再措辭,一個勁地沖在前面揮刀斬藤砍刺,為大師開道。

我們站在山坡的邊緣往下打望,發現山下遠遠的有的個村寨。“那是胡家寨!”小彭和建華看了后,一致確認了村寨的名字。再往上看,建華和小彭一致確定,最高的那個山頂就是四方界的顛峰。這時顛峰離我們大約不到四百米的直線距離。確定了我們地點的大致位置和偏向,小彭又德律風聯系老彭本家兒任,請他再指一個較精確的標識表記標幟。老彭本家兒任告訴他:若是看到茶葉地了,那就是鳳鳴村以前的萬畝茶場(社隊企業)。茶場以前修有一條車路(機耕道),順著車路往上走就可以找到新廟!建華說找到新廟他就能找到雷打廟。雷打廟的位置,就在四方界的顛峰。

我們從頭調整了分工。建華負責開道和找茶場,走在最前面;小彭負責拿炊具(一個炒鍋),跟在建華后面;小張膽量較小,體質弱,走在小彭后面;我負責背背籠,斷后。

背著背籠,走得原本就慢,若是碰到有倒伏的枯樹或者橫生斜纏的粗藤阻攔,我還得繞道而行。垂垂地,我落伍了。心里正焦急呢,遠遠地聽見建華在叫“茶樹!喔,茶場!”心里一喜,我也加速了步伐。這片茶葉林地,只是萬畝茶場的一角。因為貧乏辦理,茶樹已經老化,有的已經枯死了。穿過這片茶葉地,就是一條長滿雜草的簡略單純車路!

哈哈,老子心里開得一壩田!

沿車路標的目的左走,有一個三岔路口。岔道處遠遠地可見山下一村寨,那就是周家崗,附屬張家界市羅塔坪鄉長命村。沿車路下行是去永順縣潤雅鄉鳳鳴村,上行的終點即是新廟(地圖上標注的是“興廟”)。上行不遠,遇一二十明年的年青人。在這高山野地竟然還有其他人!大師都大感不測,本家兒動找他扳話,問他一路來了幾人,是不是到四方界探奇攬勝的驢友?回覆只他一人,是山下周家崗的村平易近。再問他孤身一人到這上面有啥事,“有事!”此人似乎不太愛措辭,給我們證實新廟“不遠”之后,就倉促下山了。

- 3

三、山頂三座廟的景不雅。

這里天然景不雅與汗青遺留景不雅迷人,小編客歲看得如癡似醉,留連忘返。小編老友本年新臨其景敘說如下。

1.新廟廢墟。

果真不遠,往上走約不到三十米, “看,新廟!”順著建華手指的偏向看去,路的絕頂,是一塊小小的平地。平地后面數米遠的處所,有十余棵兩三丈高的柏樹一字排開,枝葉濃密低垂,隱約可見林子后面的土墻。在盡是山竹和低矮灌木的山灣里,這片柏樹林顯得非分特別惹眼。

這時,我們不知不覺已轉到四方界的東海說神聊面,標的目的山下望去,左邊那條河道,應該就是澧水河,沿河而上可去檳榔谷,再上就是賀龍水庫。沿河濱公路直往上走,可去九天洞,總之,往上一路風光無限!到九天洞,再往前走二十華里,就可到泥福塔高鐵站。沿澧水河標的目的下走,可到永順縣的潤雅鄉麻陽村,那邊有遠近著名的火龍山溫泉,溫泉的正上方是火龍寺。溫泉的河對面是張家界市溫塘鎮,從那邊可以去張家界,上高速!

走過鋪滿碎石、雜草叢生的小徑,登上亂石搭當作的臺階,是一塊長二十余米,寬約兩米的草坪,那一排柏樹就長在草坪的外沿。一條串著五顏六色布條的經幡帶,一頭斜掛在柏樹上,一頭散落于柏樹下面的荒草土壤間。這釋教文化的標記,提醒我們此地與釋教有關。這里,應該就是寺廟的場坪了。

廟的院墻高約兩米,用石頭砌當作,墻頭雜草叢生。院墻的中部有一對開的廟門,門上的瓦頂破敗不勝,十數塊片土瓦在上面重重疊疊,為那僅剩的半扇破木門遮風擋雨。

進院門,是一塊二十來米長,三、四米寬,長滿雜草和荊棘的平地,從擺布雙方殘垣斷壁上判定,雙方本來應該房間,可能是廚房和供噴鼻客們暫住的房間,中心空位應該是寺廟的內院天坪。內院后方是一堵高約三米的廟墻,用燒制的火磚砌當作,墻面用石灰粉刷過,保留根基無缺,還保留著幾分古剎昔時的神秘和肅靜。廟墻的雙方開有門、窗,木質框架還保留根基無缺,估量里面原是和尚的糊口起居之所。廟墻的中部是高峻的山門,也是用火磚砌當作,按中國建筑傳統“天圓處所”之寓義,設計當作上圓下體例樣。可惜沒有山門,若是裝上漆紅色對開的大門,整座廟就會重現當日的輝煌、肅靜氣派!

正對山門,可以看到里面的佛龕上面的佛像,那邊應該就是這座廟的佛堂。站在佛堂里四下端詳,除了廟的四面外墻,里面一片苦楚,處處都是殘垣斷壁,雜草叢生,仿佛這里面曾經履歷過一場大火的殘虐。佛龕上面,只有那尊鍍了金粉、兩尺來高的佛像近旁,沒被荊棘和藤蔓罩住。佛像前立著兩只紅蠟燭,幾柱油噴鼻,一只蠟燭只剩半截,已經熄滅好久的樣子,估量以前有人來過。另一只蠟燭和一柱油噴鼻正在燃燒,地上還有些紙灰。看來,適才那年青人是來敬噴鼻的!難怪他走得那么慌忙,本來是怕我們窺見他的奧秘!

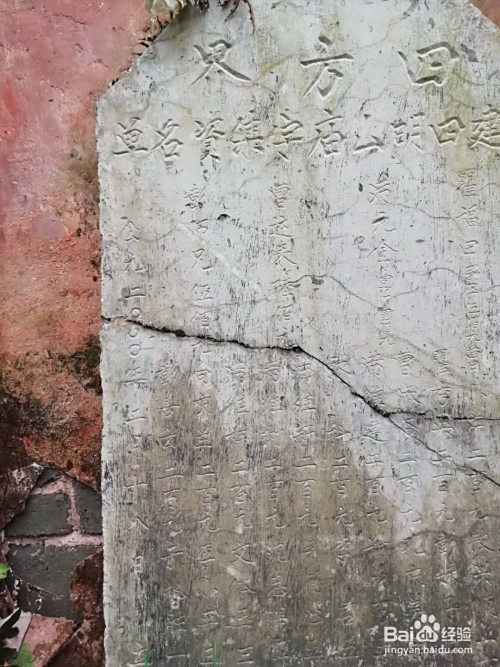

走出佛堂,看見山門兩側有碑,碑上刻有”四方界四明山古剎集資名單”。名單上有滿姓捐資人姓名,而四周村寨是沒有滿姓人家存在的。據此判定,昔時的捐資信士遠涉周邊近百里規模。石碑立于公元2000年2月18日。這座新建的古剎從建當作到荒疏再到此刻也方才曩昔二十年。可見,地圖上的“興廟”現實應為本地人所稱的“新廟”廟址。

出廟門沿柏樹林標的目的右行約二十余米,見一水井,用方石砌當作,井旁有石碑,上刻“甘露泉”三字,相傳為噴鼻客們祈福取水之地。看看時候已到下戰書兩點,又正好有水源,于是,我們決議在這里共進午餐。

- 4

2.雷打廟的菩薩去哪兒了?

吃罷午飯,澆滅殘火, 繼續標的目的四方界的最高處邁進。

從水井處往新廟偏向回走約十余米,沿坡標的目的左上方鉆進一片山竹林。竹林內依稀可見上山的巷子,兩側密密麻麻的山竹都標的目的巷子傾斜,把巷子圍當作一條低矮的三角形甬道。我只好半蹲著爬行,不久就累得大汗淋漓,只好把背背籠這名譽而艱難的使命讓身段稍矮的建華來完當作!十分困難從密密的山竹林里鉆出來,剛要挺直身子伸展伸展筋骨,就聽見走在前面的小張驚問:”看,那是什么?一面巖墻!” 修長的栗木樹和不知名的雜木樹叢中,一面石砌的巖墻兀立在正前方,蓋住了去路。“那就是雷打廟,四方界的最高點就是那邊!”還在山竹叢里面艱難爬行的建華告訴我們。

這就是四方界的極點?這個石屋就是四方界最古老的建筑?昔時那十里八鄉聽到的第一聲晨鐘暮鼓聲就是從這里發出的?!并且,一響就是幾百年?!立于廟前,清煙裊裊,似在面前;梵音悠悠,尤在耳邊。法衣飄飄,何曾走遠!

雷打廟背靠鳴鳳村,面標的目的長命村,依托四方界的項峰地形而建。古剎不大,沒有屋頂,長約七到八米,寬約六到七米,高約三米擺布,近似一個正方形石圍子。廟內除了亂石雜草,沒有任何舉措措施遺跡。若是說還有的話,估量也就是下面新廟那口甘露泉了。我發現,在這高山上處處找不到大的石頭,建筑水井的大石板與雷打廟廟墻的用料一樣,都用粗大的青石條砌當作。那口井應該就是雷打廟僧侶們日常用水取水的處所,算得上是廟的從屬舉措措施了。雷打廟建筑氣概有點像歐州城堡,廟墻用料全數是邃密加工過的龐大青石條砌當作,出格是山門口雙方石條長達一米七八!石條重的估量有兩三百來斤,最輕的估量也有四五十斤重。古剎大門正上方的石頭上雕刻著四個大字隱約可見:四*仙* 。最后那個字的末筆隱約可見,像“辶”旁的末筆,又像恍惚不清的“也”字。

本想登上古剎石墻,拍一張周邊風光全景照做個紀念的,被三人同時避免了。在雜木叢中看不了多遠,無奈標的目的上舉目四望,太陽已西斜,天空湛藍湛藍地,遠遠的天邊,是一片薄薄的淡藍。測量此地海拔:1079米,與河山局伴侶告訴我的有誤差。1098米是他昔時在這里任河山員時親自上山測量所得,應該是精確的。

建華給我們講述他所領會的雷打廟的故事:“聽老輩人講,昔時這座廟曾三次遭雷擊。每次雷擊事后,廟里的菩薩(雕像)老是鄙人面巖屋(石崖)里被找到。那時的人們不信科學信迷信,認為菩薩喜好住那邊,就把廟遷到下面巖屋里去了。這個廟便被本地人叫做雷打廟,加上廟上刻的筆跡恍惚,本來的廟名反而沒有人記得啦。巖屋那個廟仿佛沒有名字,本地人就叫巖屋廟,我們一會從那邊下山。巖屋廟的噴鼻火好,但水源不旺,上山的路也欠好走。新廟那邊水源好,但本來的衡宇是匪賊住的。2000年,為了便利取水,巖屋廟神像就遷到新廟那邊去了。我們適才看到的新廟,其實就是在昔時的匪賊的住房的舊址上建筑的新廟。”難怪雷打廟里既沒有房頂,又沒有任何木質舉措措施的遺跡, 本來雷火到臨之際,獨一一件木質舉措措施(菩薩雕像),居然遠遁,跑到石崖下躲了起來!

- 5

3.巖屋廟的石頭哪兒去了?

沿雷打廟后的山脊下行約一百米,順著山邊石壁上的巷子,拐入一道巨崖 。遠了望見巨崖里面有一堵白粉墻,那就是巖屋廟!

石崖分為一大一小兩處,相距不遠。巖屋廟依托石崖,也是一大一小兩部門建筑。大的廟體長二十多米,高約三米,崖內往里約有七八米深。石崖外部用白粉墻封堵到崖頂,僅在崖頂與墻的連系部留下一道窄窄的裂縫,用來通風、采光和排煙。最左側看來是石崖的最深處,里面黑咕嚨咚的,冷氣逼人,驚蟄剛過,恰是蟲蛇出洞的時節,不敢深切。緊鄰石洞的是用一米多高的石頭墻分隔當作三間房,沒有房頂,估量本來就沒有房頂。中心是佛堂,后部有一高兩尺的石平臺,平臺上有小小佛像,高約尺許,在那邊享受著人們敬奉的噴鼻火。估量上方的通風口排煙結果不是太好,小雕像已經變了顏色,分不清是供奉的哪路仙人了!佛堂下面有一道人工鑿出的小石溝,估量是灑掃排污之用,石溝外是一個大石洼,從石洼的外形看來,應該是人工取石留下的。雷打廟的墻體和新廟水井砌石用料來歷于此無疑!右邊是一間大房間,應該是大廳了。小石崖何處的舉措措施已經蕩然無存,建華說那是廚房和焚噴鼻燒紙的處所。我想也是這樣,在大石崖何處的廟里大量地焚噴鼻燒紙,不通風不透氣的,必定不可。僅佛像前那點噴鼻火就把菩薩雕像熏當作黑木頭,僧侶的衣被還不知是咋樣子呢!

站在巖屋廟前,遠遠地可見兩個村寨,左邊是高家寨,右邊是胡家寨,鳴鳳村已經被何處的山蓋住,看不到了。

- 6

四、回歸宿營地。

老友一行有驚無險地順遂回到了出發地,收成滿滿,一天時候在歡愉的光陰中渡過,例如。

1.貼著馬子嶺的崖壁下山。

下山的路更難走了。左側是萬丈絕壁,右邊是栗木樹林諱飾下的陡峭山坡,在不到二十公分寬的窄窄小徑上,一步一步地慢慢下行,只要同心專心注重腳下的路,不左顧右盼,還算好走。可是,在一個叫馬子嶺的處所,山路俄然往左邊絕壁那邊直直的拐了下去。往下一看,那分明就是路的絕頂,下面是萬丈深淵!

仍是小彭膽大,穩穩地,一步一步走了下去,到路的絕頂,緊貼石壁有石頭鋪就的不法則石階小道,填滿了砂石和枯葉。這樣的石階小道有一段沒一段的,時不時地插入一段陡峭的砂石路。砂石路極欠好走,稍不注重就會跌下山崖,粉身碎骨!我們不得不消刀尖在路面上挖出一個個小坑以便踩踏。在這樣的路上行走,想體味“連滾帶爬”這個詞語的感觸感染都是奢望。因為這里只能爬,不克不及滾。一滾就當作肉泥了!

十分困難下到山下,這里已是高家寨的后山。那邊有條回鳴鳳村的山路。二十年前,在鳴鳳村未通公路時,這條路是鳴鳳村村平易近到永順縣石堤鎮趕集的亨衢。在此瞻仰四方界與馬子嶺,叢山峻嶺高屋建瓴。想起我們適才走過的路,大師依然驚魂不決。

又測了一下海拔,734米。時候已到17點40分,整整花了六個小時。

- 7

2.走在四方界山下的環上大道上。

在回鳴鳳村部的途中,顛末高家寨和胡家寨兩寨的后山,這是大明村的兩個村平易近小組的出產區,也是湖南省殘聯本年的財產扶貧示范點,以前疏棄的地步都種上了莓茶,機耕道也修到了四方界的前山山腰中,舊日荒徑當作坦途。

踉踉蹌蹌,又對峙走了約七八里路,回到鳴鳳村部,正好18點30分鐘!

- 8

五、小編編纂、分享老友紀行的操作方式。

將老友紀行《登頂四方界》收集,存入電腦中備用,打開電腦,點擊進入百度經驗寫作平臺,采用電腦“復制”功能分段復制老友紀行。起首將老友紀行《登頂四方界》全文分段標號,其次按段將內容復制到小編百度經驗寫作平臺的景點景不雅內容中如上述內容。注:非百度經驗作者不克不及操作這一方式。

- 9

按照老友紀行內容在相關的寫作貼圖位置貼上相關圖片。例如:以上粘貼的相關圖片,就是采用的這一方式。

- 10

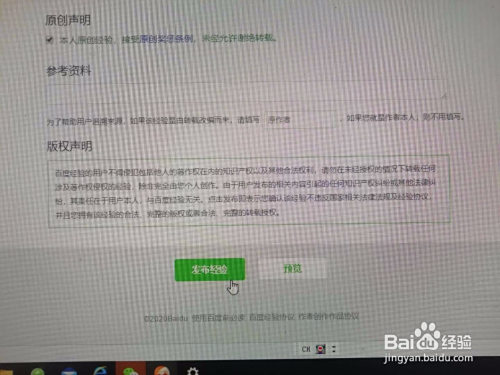

將上述經驗內容進行審核、校正,點竄好后,點擊經驗寫作平臺右下角“發布經驗”。如下圖。

- 11

期待經驗發布當作功后,這樣就寫當作了百度經驗中《四明仙山游玩記實與分享》作品。點擊本篇經驗右下角“分享鍵”分享給老友,如下圖。

分享當作功后,就可以同大師配合賞識本經驗了。

本經驗作品的上半部門是旅游履歷的紀行,下半部門是編纂紀行作品的方式。若是讀者抽出敘說復制方式的框架專讀紀行,就是一篇貼在百度中的紀行。

END

END

注重事項

- 以上內容老友據實而作,是百度描寫四明仙山的童貞作。

- 老友:冷眼*止語*遠山。2020年4月寫于鳴鳳村村部。

- 上貼部門圖片是小編2019年3月小編實地拍攝。

- 發表于 2020-05-26 12:00

- 閱讀 ( 1217 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 世界汽車拉力錦標賽3如何設置萊仕達方向盤 986 瀏覽

- 如何查詢王者榮耀賬號在哪個區 4295 瀏覽

- 王者榮耀藍是什么意思 1444 瀏覽

- 街頭籃球手游如何領取成就獎勵 830 瀏覽

- 王者榮耀每個賽季都有哪些皮膚 2023 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本踐踏者關卡怎么過 882 瀏覽

- 王者榮耀如何隱藏貴族標志 1769 瀏覽

- 不朽之守護如何進行轉職 911 瀏覽

- 街頭籃球手游如何加入戰隊 1267 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本狂暴豬王關卡怎么過 677 瀏覽

- 放置三國新手禮包碼及兌換方式 2231 瀏覽

- dota2ti10本子多少錢 866 瀏覽

- 曜的連招教學 1516 瀏覽

- 王者榮耀至尊寶臺詞 951 瀏覽

- 明日之后,如何完成籌備物資的任務 1424 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本螞蟻王關卡怎么過 713 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本埃隆霸關卡怎么過 823 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本奕莫塔關卡怎么過 814 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本火眼逝者關卡怎么過 694 瀏覽

- 王者榮耀情侶關系怎么解除 871 瀏覽

- 夢幻誅仙如何進行輪回天書加點 1155 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本微療長者關卡怎么過 650 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本雷姆刺刺蹄關卡怎么過 773 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本雷斯舍塔帝關卡怎么過 739 瀏覽

- 我叫MT全3D版精英本暴食者關卡怎么過 749 瀏覽

- 天天三國如何進行領取日常獎勵 770 瀏覽

- 天天三國如何領取主線獎勵 764 瀏覽

- 西瓜視頻登錄設備怎么管理 1033 瀏覽

- 2020 烏鎮旅行攻略 659 瀏覽

- 訓練做拳臥撐可以采取的技巧 801 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 如何利用VBA代碼畫鎖頭

- wpsPPT中如何制作燕尾形封面

- 如何利用VBA代碼畫獎杯

- win10操作系統中如何修改計算機名稱

- wpsPPT中如何制作橢圓形目錄樣式

- 如何利用VBA代碼畫手提包

- Boss直聘如何設置微信上接收面試通知

- wpsPPT中三張圖片如何進行排版

- 如何關閉花唄?#招募令#

- win10操作系統中如何清理C盤臨時文件

- 百度經驗如何快速排查用詞雷區,排除雷詞

- 紅袖直播怎么開啟隱身進房間

- 頭條本土達人加入方法

- bilibili云剪輯怎么倍速

- b站云剪輯怎么用,bilibili云剪輯怎么用

- 如何通過bat文件實現電腦定時關機

- 京東APP怎么開通小額免密支付

- jquery輪播圖

- 壓縮文件時如何添加解壓密碼

- 支付寶怎么取消自動下載安裝包

- 如何查詢英語四六級成績

- excel如何保護工作表不受編輯

- 支付寶怎么隱藏真實姓名

- wpsPPT中如何繪制標簽圖標

- HTML5網頁免簽封裝成IOS應用該怎么做

- 手機連信怎么清理存儲空間

- 微信公眾號如何開通付費功能

- 沒有安裝一鍵收藏工具,怎把網頁收藏到百度網盤

- 微信公眾號如何發表文章

- 工程招標是什么意思?