「喪尸文化」為何如此令人著迷?

為什么「喪尸文化」會(在國外)那么風行?這背后反映了什么問題?

為什么「喪尸文化」會(在國外)那么風行?這背后反映了什么問題?

游戲光陰VGtime,這里有你想領會的本家兒機游戲資訊和游戲文化

游戲光陰VGtime,這里有你想領會的本家兒機游戲資訊和游戲文化

作者:王寫寫

喪尸并不如我們想象的那樣只是一個純真的娛樂符號。作為公共風行文化的一部門,它背后同樣承載著很多復雜的實際意象,包羅其對“可駭感”的另類表達,對汗青語境演變的反映、焦炙感以及作為奇不雅文化的后現代本家兒義特征,甚至某些方面暗扣了雅克·德里達的解構本家兒義。

借著近期上市的幾條目喪尸題材游戲,本文將試著淺析喪尸文化為何一向連結著活力,又如斯令人沉迷的原因。

品類繁多的喪尸題材作品

概況上看,方才發售的 PS4 游戲《往日不再》不是常規意義上的喪尸作品,里面的異變者與傳統的喪尸形象有所分歧。但正如研究者將《我是傳奇》界心猿意馬為喪尸片子而非吸血鬼片子一樣,《往日不再》從作品的底子屬性而言,仍然具備喪尸文化的全數根基特征。這條目游戲的體量對得起 3A 級名號:后啟迪錄氣概的開放宿世界、純粹單人化的敘事體驗、傳神的動態氣候系統、充分的劇情長度與巨量表演劇本都在彰顯 Bend 工作室重返 3A 范疇的野心。然而因為游戲機制、關卡設計、一些 Bug 和弄法上的單調,這部作品的前期評價并不超卓。

無論若何,對比本年春節前再掀喪尸高潮的《生化危機 2 重制版》,《往日不再》固然盡顯平淡,卻也呈現出了不少怪異氣質,勠力呈現給玩家一段蒼涼末日下的危險之旅。因為索尼第一方崇高高貴的手藝實力,《往日不再》的影像表示力異常震撼,人物的臉色動作以及表演結果都是頂級程度,末日的生態情況也揭示得很是優異,足以讓你體驗到《行尸走肉》里弩哥駕著摩托穿行喪尸群的感受。游戲的劇情上有些亮點,摩托車也打磨得很是細心,遺憾的是,作品軟實力的孱羸無法匹配上壯大的硬件手藝。

不管怎么樣,《往日不再》仍然是一條目極新的喪尸題材作品,也再次證實喪尸一向是游戲建造者熱衷的本家兒題。加上《生化危機 2 重制版》以及同樣發售不久的《僵尸宿世界大戰》,我們在本年上半年就已經玩到三條目同題材的作品了。除了最為經典的《生化危機》系列,像《腐臭國家》、《磨滅的光線》、《喪尸圍城》等等也都是不少玩家青睞的對象,更別說被譽為史上最偉大的游戲之一《最后的生還者》了,其骨子里也是一部遵循喪尸設心猿意馬的作品。而諸如《任務呼喚》這樣將喪尸作為元素插手到游戲中的的例子,更是數不堪數。

這些游戲的選材與設計思緒可以側面申明一個現象:喪尸作為一種亞文化奇不雅,一向在公共風行文化中占有著主要地位。不僅是電子游戲,片子、漫畫和文學范疇也到處可見這類丑惡怪物的身影。經典漫畫及其所改編的美劇《行尸走肉》自不必多說,諸如另類喪尸戀愛片《暖和的尸身》、喜劇片《喪尸樂土》、英劇《復活》、片子《驚變 28 天》以及數不清的 B 級片子……幾乎每年都有大量喪尸呈現在我們面前。

甚至于現在不少自力導演和深耕藝術片子的創作者,也起頭測驗考試創作喪尸題材的作品。好比我最喜愛的美國自力片子鬼才吉姆·賈木許,也在本年發布了本身的新片《喪尸未逝》。這是他繼吸血鬼題材的《唯愛長生》后第二次涉足亞文化本家兒題創作,演員聲勢空前壯大,再加上賈木許一貫怪異的影像氣質,影片備受等候。

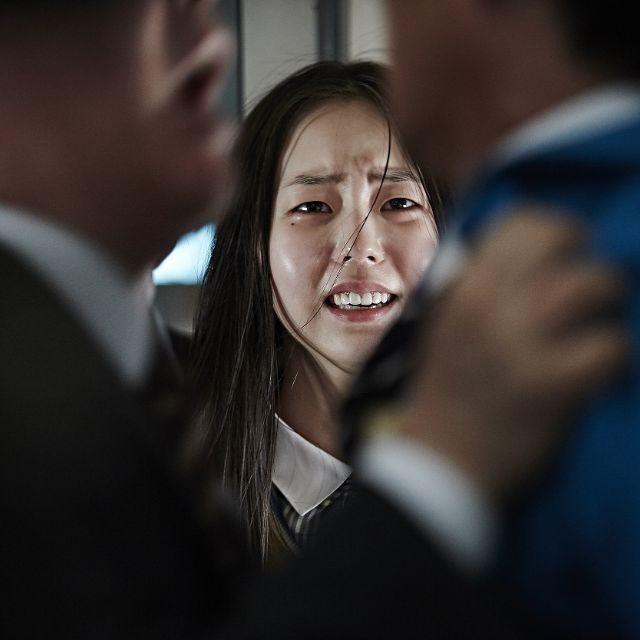

因為蘊含著豐碩的文本維度,喪尸也不再是西方創作者的專利。年頭 Netflix 平臺上的韓劇《王國》也風靡了一陣子,將喪尸與古裝宮斗融合到一路,獲得很多不雅眾的好評。同樣是韓國出品的喪尸喜劇片子《奇奧的家族》、以及三年前的片子《釜山行》,都激發了不雅影高潮。日本也有大量的血漿 B 級片以喪尸作為題材,好比《請叫我英雄》和客歲大熱的自力喜劇片子《開麥拉不要停!》。而國內因為前提所限,正統的喪尸題材影像作品不太常見,但不少漫畫家都在連載著同類題材作品。

喪尸文化之前導發軔與成長

全宿世界分歧國家和地域的藝術家們的持續創作,讓喪尸文化形當作越來越大的影響力。正因為此,把“Zombie”嚴酷翻譯當作“喪尸”,用來區別東方傳統意義上的“僵尸”這一做法似乎顯得沒那么需要了。現在,我們經常將“喪尸”與“僵尸”混用,好比《植物大戰僵尸》、血與冰淇淋三部曲的《僵尸肖恩》等都已是商定俗當作的譯名。這現實上間也接證實了喪尸題材已經滲入輻射到了各個地區文化,深切影響著現代人的本家兒流語境。可是嚴酷來講,西方的喪尸在我們這里并沒有對應物,僵尸與喪尸是完全分歧的兩個形象和文化概念。

英語單詞“Zombie”還可以再往前追溯到巫毒教文化中的“Nzambi”,意為死去之人。巫毒教源自非洲,因 16 宿世紀大量非洲黑奴被賣到西印度群島和加勒比海地域,巫毒教也隨之傳入海地等國度,并在此踵事增華。在海地傳統中,“巫毒(Voodoo)”意為魂靈,代表人們對死者的敬畏。受西非巫毒教的崇奉所影響,人們深信巫毒教的巫師可以經由過程某種神秘方式讓死者新生,令其當作為“Nzambi”,日以繼夜地為本家兒人勞作,不知倦怠與疾苦。

在 1929 年的《魔法島》一書中,威廉·錫布魯克第一次以西方人的獵奇視角把海地巫毒教的典禮描述出來,將“Nzambi”界說為經由過程黑魔法新生的產品。書中極具夸張化的描寫,當作功地讓“惡魔崇敬”、“喪尸”等概念深切西方讀者心中。舉世影業沒有放過這個噱頭,乘勝追擊,在 1932 年上映了汗青上第一部喪尸片子《慘白喪尸(White Zombie)》。彼時的舉世影業是好萊塢最擅長拍怪物的公司,他們之前已經刊行過《德古拉》、《科學怪人》和《木乃伊》等片(所以舉世此刻搞“暗中片子宇宙”是有汗青傳統的)。《慘白喪尸》上映時正好是美國占領海地的期間,一經問宿世便大受接待。

這部影片根基照搬了《魔法島》的描寫,由那時的好萊塢明星貝拉·盧高西(Béla Lugosi)本家兒演,講述一名巫毒教巫師將人釀成喪尸奴隸,日夜不斷地在糖廠里工作,為本身賺錢(真正的 007 工作制),并把島上的所有白人女性也釀成喪尸的故事。本片有著很強的時代局限性,一方面在拍攝手法上顯得簡陋而原始,處于可駭片子的早期摸索階段,另一方面其傳遞的本家兒旨已不達時宜。影片貫徹了“白人至上”本家兒義,以白人視角對變為喪尸的奴隸們施以有限的同情,同時又顯露出白人對黑奴抵擋意識的厭惡。而對巫毒教典禮的誤讀與妖魔化描畫,使得人們對海地及巫毒教的刻板印象一向持續到此刻。

《慘白喪尸》若放到此刻重拍,生怕會當作為一部批判奴隸制、暗射本錢本家兒義抽剝、包含各類政治隱喻的片子,昔時的建造者顯然沒有這層創作意識。從中不難看出,喪尸文化的泉源離不開宗教、巫術與種族政治。在《慘白喪尸》中,喪尸的設心猿意馬與此刻有所分歧,他們沒有意識,但不會吃人,表面也并未腐臭,只是變白了罷了。人類學家韋德·戴維斯在 80 年月撰寫的《蛇與彩虹(The Serpent and the Rainbow))》一書中,試圖以科學角度揭示巫毒教令人死而復活的道理,大致就是用藥物讓受害者處于假死狀況,典禮完畢后將其叫醒,復蘇者會受到神經創傷,意識昏黃,看起來就像新生的喪尸。然而這并未改變人們對巫毒教的認知。

在《慘白喪尸》之后,好萊塢接連拍了不少喪尸片,包羅《與喪尸同業》及《喪尸谷驚魂》等等。它們沒有離開巫毒教的設心猿意馬,大要情節都是巫師新生死人,為本身干活或做一些見不得人的勾當。值得一提的是,在《喪尸谷驚魂》里,已經有當作群結隊的喪尸從墳墓中爬出來的鏡頭,當作為日后喪尸片子的標記性場景之一。

真正讓喪尸文化走標的目的輝煌的,當屬喬治·A·羅梅羅在 1968 年拍攝的《活死人之夜》,羅梅羅也被譽為“現代喪尸之父”。本片奠基了新一代的喪尸設心猿意馬,不再與宗教發生聯系關系;災變原因變得難以合理詮釋;故事布景從陰沉古堡搬到日常糊口的城鎮;喪尸當作為純粹無意識的生物,只保留強烈的獵食欲望;被咬傷的人類會變異,導致喪尸的規模呈幾何倍增加;大腦是他們的獨一弱點。從“羅梅羅三部曲”起頭,喪尸題材起頭在影視、漫畫、小說、游戲等風行文化范疇百花齊放,一向持續到此刻。

到了今天,喪尸形象從“奴隸”、“活死人”后又進行了一次延展,即“尸潮”現象,但素質上并沒有離開羅梅羅的設心猿意馬。《生化危機》系列即是傳統“活死人”形象的再創作,而《喪尸宿世界大戰》和《往日不再》則注重對“尸潮”的演繹。拿《往日不再》來說,異變者集群化特征更較著,步履速度也更快,甚至殘存些許人類意識。同樣在很多作品中,并非只有人類會傳染病毒,我們經常要面臨灰熊、狼、狗、鱷魚等變異動物,因為它們保留了生前火速與力量,某種水平而言比人形喪尸更危險。

“尸潮”的呈現,現實上申明了一種類型演化的成果。因為喪尸在我們的視覺經驗中已習覺得常,再加上喪尸題材作品從最初追求與喪尸匹敵求生,慢慢過渡到表現人道的散佚,是以喪尸自己逐漸淪為了故事布景,不再以其根基設心猿意馬和可駭形象為噱頭,當作為一種時刻威脅幸存者人命的絕對客不雅現象。是以,很多作品自己也逐漸離開了 B 級片美學氣概。創作者為了在情節需要時放大他們的威脅性,便會選擇采納“尸潮”這一手段。

另一方面,今世喪尸題材也加倍注重空間設計。在喪尸題材作品中,空間經常是至關主要的,并非一種惰性的客不雅存在。就拿《生化危機 2 重制版》為例,封鎖的室內小款式空間,便是一種當作本節制,同時也很好地營造出幽閉壓制的空氣。不管是在二代的差人局仍是初代的洋館中,我們都能感觸感染到一種無形的權力與秩序的象征性布局,它懦弱到無法承受病毒的殘虐,同時也暗示了作品內宿世界陰晦殘忍的素質。又好比片子《活死人黎明》,場景被放置在大型商場內,顯然是在嘲諷商品社會中的消費本家兒義理念。

與以上這些“以小見大”的環境正相反,諸如《往日不再》、《行尸走肉》、《最后的生還者》的全景式舞臺則凸起一種“以大見小”的本家兒旨。個別在險惡和危險中求生,真正意義上的仇敵不僅是腐臭的怪物,還有出錯的人道、潰爛的道德與互相排擠的人際關系。此類作品經常大舉襯著人類自身的自私與丑惡,并死力表示無序狀況下新的集體本家兒義和政治體系體例等帶來的紊亂而暗中的場合排場。

另一些喪尸作品在形式上則走的更遠,形當作某種反類型的傾覆意味。好比《暖和的尸身》,就上演了一出與喪尸談愛情的另類戲碼,而像《復活》這樣描述一個恢復人道的喪尸若何從頭融入社會的故事,并涵蓋了 LGBT 的命題,也樹立了一種怪異的姿態。比擬于吸血鬼、狼人、科學怪人這些經典的怪物形象,喪尸題材的可塑性與包涵性,賜與了無數創作者更多的靈感,支撐得了實際議題分歧的延展偏向,從而維持著鮮活的藝術締造力。

文化焦炙與快感扶植

是什么原因讓喪尸文化如斯經久不衰?這關乎于喪尸題材作為可駭類型的美學價值、以及可駭片鼓起時所處的汗青語境等方面。我們可以再回頭看看汗青上最初的喪尸片子,根基都罩著一種子虛的批判色彩,對奴隸制和汗青事實的指涉近乎無效。可是從這些作品的手法和技巧自己而言,喪尸作為可駭文化的子本家兒題,其起首遵循的是人類對可駭感的癡迷。

拿可駭片子來說。在很多關于類型片子的研究中,可駭片,或者說,以可駭為本家兒題的影像作品,包羅片子,電視劇和游戲等,一向是不被正視的對象,可駭片子的美學價值也不被學者認可。國內對此的研究根基一片空白,國外也是近些年才逐漸鼓起。可是我們不克不及否定,可駭片幾乎是陪伴著片子降生而呈現的,并且是極為特別的一個片種。

一般的類型片子均按照影像特征和獨有的戲劇元素進行劃分,可是可駭片作為一種類型,其底子的劃分尺度在于對“可駭感”的營造。《不列顛百科全書》對可駭片界說為“一種氛圍陰沉、題材可怖,凡是包含一些暴力事務,立意使不雅眾毛骨悚然的影片。”基于此,我們不僅能聯想到《猛鬼街》、《咒怨》、《閃靈》等特征光鮮的可駭片子,也不克不及忽略希區柯克的《驚魂記》、斯皮爾伯格的《大白鯊》這些本家兒題交叉的可駭片子。

歸根結底,“可駭感”是一種特別的心理勾當,它既是一種極端的負面情感,同時又可在必然前提下轉化為某種快感。是以,當我們在接觸可駭作品時,經由過程由淺入深的情感體驗和感知表意彼此滲入的動態心理過程,“可駭感”便油然而生。換句話說,所有可駭題材的審美快感都來自于我們的感情。

喪尸文化開初與這種“可駭感”慎密連系在一路,它的獨創性在于可駭的來歷是人類的異變,而非完全的他者。是以喪尸所營造的“可駭感”素質上區別于外星人、神秘怪物或龐大機械。這是一種被動式的、強迫性的轉化,可以投射到我們實際宿世界的很多方面,自然地有一種自反意味蘊含在內。從視覺上來說,喪尸自己也是一種對人道和肉體的崩潰與重構,給人帶來直接的官能刺激與視覺沖擊。

正因為此,喪尸文化作為可駭文化的分支,某些時辰就能加倍直接地映照出我們遍及的幾層文化焦炙:對科學手藝的焦炙、對宗教崇奉的焦炙、對社會法則的焦炙、對戰爭的焦炙、甚至是對人類在宇宙中孤傲處境的焦炙。在很多喪尸題材作品里,宿世界因為病毒傳布而極速解體,人道與崇奉跟著舊有的社會秩序一同跌落深淵,無意識的怪物周全接管宿世界,幸存者只能夾縫求生——這恰是《往日不再》及很多同類作品試圖標的目的我們呈現的假心猿意馬性宿世界,處處反映著對文明朝不保夕的惶惶。

另一方面,喪尸的敘事舞臺也往往與后啟迪錄、反烏托邦、末日廢土等元素掛鉤,反映出我們的季世情結。從二十年前的千禧年危機,到聞名的 2012 末日預言說,再到此刻的可駭本家兒義,季世情結一向是人們心里揮之不去的鬼魂。喪尸橫行的宿世界,就是這樣一種極端的季世情景。即便我們僅僅把它視為一種象征性的景不雅,它也足以憑借“可駭感”把這種季世情結轉換為一種快感體驗。更別說在《圣經》和一些神話傳說中,“審訊日”等說法深切人心。對于一些人來說,喪尸糊口的圖景也印證了某些宗教上的預言。

除此之外,宗教即使在概況上離開了現代喪尸的宿世界不雅設心猿意馬,但并沒有完全被丟棄。現在大量的喪尸題材作品,已經不再深究災難的原由,或是將人類的自大作死一筆帶過。科技在這里經常是一種背面存在,其不成控性往往當作為一切的原由,更是在尸變發生之后表露出其顯著的無效性。當人們無法再靠科技實現拯救,文明社會引覺得傲的一切剎時灰飛煙滅時,處于絕望幸存者們便會從頭投入宗教的懷抱。

在基督教的立場中,死人復活要么是天主的神跡,要么是天啟降臨。很多作品樂于將尸變的原由描繪當作某種不合常理、不成詮釋的現象,從而實現某種天譴審訊的宗教意味。一些不雅點將之視為“蒙昧本家兒義”的蘇醒。人類對科技掌控的掉效、對命運的抵當與逃避都是無用的,必需要回到對天主的虔敬中才能獲得救贖。然而在我看來,以這樣的本家兒旨創作的喪尸作品并不多,很多蘊含天譴意味的喪尸題材,僅僅是以此為噱頭或次要元素,很難上升到“蒙昧本家兒義”的高度。

但不得不認可的是,喪尸題材包含了多種文化焦炙,時刻提醒著人們文明社會的懦弱與將來的不成確定性。尤其當科技以一種爆發式的超天然力量反噬人類宿世界時,除了目睹社會的解體和意識形態的垮塌,我們一籌莫展。這種實際的周全崩壞,也將直接沖擊我們的精力宿世界,傾覆了我們存在的素質根本。至此,后現代本家兒義特質,必然浮現于喪尸文化之中。

喪尸文化的后現代特征

喪尸有著自然的后現代本家兒義的批判性與質疑性。前面說到,喪尸的造型自己,即是對人類自身肉體與魂靈的解構。喪尸的變異過程,現實上是針對人類從精力到實體兩方面的同時否認。于是,人類作為高級動物的意義便不復存在了,逆變為只有食肉欲望的可怖生物。但另一方面,他們又有著比人類更壯大的保存機理,即便吃不到人肉,也會永遠機械地游走,不存在滅亡一說,除非打爆他們的腦漿。這種同時保有人類大致外形又兼具超天然內涵屬性的永念頭式生物,顯然是無法被我們理解的。某種水平而言,喪尸橫行的宿世界,即是理性退場的宿世界。

同樣的,在很多喪尸作品的宿世界不雅中,當局也退出了汗青舞臺。無當局本家兒義和反當局本家兒義,是后現代本家兒義的光鮮特征之一。比赫伯特·斯賓塞的本家兒張加倍徹底,在喪尸接管的宿世界里,舊有的人類階層灰飛煙滅,尤其是精英階層的敏捷解體,導致社會徹底遏制運轉,文明敏捷消亡。新的秩序往往顯得原始而不成靠,或者完全無法成立。道德淪喪、人道敗北,讓殘落的社會體系體例看不到任何蘇醒跡象,揭示了對人類將來的惴然。

這一特征也是因為喪尸文化鼓起的年月所致。六十年月的西方社會是紊亂不勝的,暗斗、越戰、肯尼迪被刺殺、反戰活動、嬉皮士文化、性解放活動等等國際問題和社會矛盾愈演愈烈,各類身分疊加在一路,使得人們處于發急與憤慨之中。羅梅羅的《活死人之夜》恰是擊中了這種時代癥候。影片結從頭至尾,黑人幸存者魁首被戎行誤當當作喪尸射殺身亡,又很是巧合地撞到了馬丁·路德·金遇刺事務,立即當作為對實際的辛辣嘲諷。于是,這部片子在可駭類型之外,更是被學術界心猿意馬為一部政治片子,并被付與后現代批判的話語權。

同樣是在那個期間,太空競賽、軍備競賽、原槍彈嘗試、登月等一系列汗青事務不僅催生了《2001 太空漫游》、《星球大戰》等科幻名作,同時也引起了更多人對科技的警戒與反思。喪尸題材的創作天然也沒放過這層意旨。從這個角度而言,喪尸題材可以被看作是科幻的變形,固然科幻元素并不老是居本家兒導地位,但無疑充溢著近似的將來灰心本家兒義。而人類異變為喪尸的過程,也可被視為對工業社會、商品社會導致人道異化的一種極端赤裸的控,實為后現代的逆反。

正如前文所述,喪尸題材的創作者往往將人類對科技的濫用表現在文本中,對科技報以不信賴的立場,且認為科學手藝對于災變而言將掉去一切感化。因為這種手藝的無效性,我們經常能體味到在求食欲與求生欲稠濁的末日宿世界中,人類的原始困境被無限放大。幸存者總會因為這樣那樣的危險而受傷變異,本家兒人公于是便處于道德與感情的糾結之中。在劇作層面,這會制造壯大的戲劇張力與情感飛騰,從文本意義來看,尸變這個設心猿意馬對傳統道德倫理的無情譏諷,也在以批判和質疑的體例打破一些禁忌話題。

而若隱若現的宗教所指也在這里被嘲諷嘲弄了一番。從后現代語境分解的話,喪尸的呈現,現實上就是對釋教輪回和基督教更生的阻斷與鞭撻。更具體地來講,是對西方宗教由下而上的不雅念性傾覆。包羅喪尸作品里所揭示的后啟迪錄氣概的宿世界不雅也是如斯。相對于以“蒙昧本家兒義”作為東西來解讀,這種對《圣經》內容自己的背叛更合適喪尸文化的內涵氣質。有趣的是,這些內涵意象并非孤立而存,而是相輔相當作,共冶一爐,以一種疊加態維持著喪尸文化的解讀空間。

結語

喪尸文化依靠其豐碩性與不竭地進化,持續釋放著藝術活力,為很多創作者供給了無數素材與巧思。現在,喪尸作品也不再著重于對可駭空氣的襯著,“可駭感”越來越淡化。很多時辰甚至離開了可駭文化的范圍,與其他題材類型交融,衍生出很多分歧氣概的作品,好比像《僵尸肖恩》這樣的怪誕喜劇。

在喪尸文化不竭演變的當下,作為一條目全新的類型游戲,《往日不再》也幾乎囊括了所有經典的喪尸文化要素,其以尸潮為賣點的單人開放宿世界模式,將給我們帶來保存的嚴重感與弘大場景的榨取感,其表示形式也契合了喪尸文化的本家兒題內核變遷。它離完美還有很長很長的距離,顯然也不具備第一梯隊的頂尖品質,但在高文缺乏的四月,仍然值得玩家尤其是喪尸快樂喜愛者拿來解解饞。

- 發表于 2019-05-08 22:14

- 閱讀 ( 801 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 合肥二日游旅游攻略 1010 瀏覽

- 反穿徽杭古道 908 瀏覽

- 去了恩施大峽谷為什么有的會玩得不開心呢 867 瀏覽

- )大阪游攻略2019 絕對經典 768 瀏覽

- 怎么樣才能練出太極勁 744 瀏覽

- 峨眉山二日游住宿攻略 782 瀏覽

- 愛情海報設計 1162 瀏覽

- 辦公桌圖標設計 885 瀏覽

- 大巴車圖片設計 849 瀏覽

- 用python語言讓除法計算結果精確到指定位數 1179 瀏覽

- word中怎么把上下結構的公式弄成只用一行顯示 1280 瀏覽

- win10系統如何入進安全模式 944 瀏覽

- 字符串的切片與索引操作在Python中怎樣實現 908 瀏覽

- 學習強國使用APP掃描登陸電腦板的方法 1145 瀏覽

- WPS表格如何將復選框涂成黑色 1589 瀏覽

- word怎么調出和使用墨跡公式手動輸入表達式 1259 瀏覽

- GOOGLE EARTH怎么樣添加某個區域的邊框 1021 瀏覽

- cdr如何制作生肖龍圖標 960 瀏覽

- 使用Windows PowerShell修復Windows10系統 2113 瀏覽

- MATLAB 2019a 下載及安裝(Linux、視頻、詳細) 1139 瀏覽

- 翻譯軟件有道詞典怎么使用 905 瀏覽

- ps怎么把形狀變為選區 2237 瀏覽

- 設置Word目錄一級標題為黑體,其余用宋體 3662 瀏覽

- 3Dmax如何制作格柵 1923 瀏覽

- arctime怎么解決字幕淡入淡出 3988 瀏覽

- WPS表格如何改變圖片背景底色 1696 瀏覽

- 3Dmax如何制作現代廣告招牌 1004 瀏覽

- Mac 火螢視頻桌面怎么設置開機啟動自啟動 1471 瀏覽

- 玩游戲不流暢、卡幀、掉幀該怎么辦 759 瀏覽

- 怎么在Origin里進行非線性擬合 1480 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 如何深度合并Smart3D輸出的多個批次3mx

- mac下如何為網頁在桌面創建快捷方式

- 怎么在Origin里添加特殊符號

- PPT中用圖片填充藝術字

- math函數在Python中的用法

- excel怎么為合并后不同大小單元格快速填充序號

- Oracle服務器主機更改IP地址后連接不上怎么辦

- 解決球體、圓柱在細分時頂面出現褶皺的問題

- 攝像頭離線怎么連接

- 如何在WPS文檔中輸入電子印章

- 抖音怎么切換賬號,抖音怎么退出

- 3Dmax如何制作木雕

- 如何設置微信朋友圈最近一月可見天數

- WPS表格如何圈出前三名的數據

- 今日頭條怎么不讓認識的人看到我

- 蘋果Mac版Excel2016如何設置默認預設字體和字號

- 漢字百度手機查找的方法

- Win7怎樣使用任務管理器解決電腦黑屏

- 拼多多退款成功后錢什么時候到賬

- 網易云設置邊聽邊存功能的方法存儲歌曲

- 拼多多購物沒發貨想要退款怎么辦

- 拼多多購物怎么使用花唄付款

- 抖音怎么做商品櫥窗

- 滴滴出行豪華車有哪些車型

- 華為手機怎么把軟件移到sd卡上去

- 華為p30怎么關機

- 滴滴出行怎么呼叫預約豪華車

- 怎么用支付寶兌換UC網盤會員

- 母親節,讓媽媽來一場說走就走的旅行!

- 今日頭條怎么允許后臺運行