顏色是每種語言的早期詞匯,為什么漢語的顏色部分是形聲字?

王赟 Maigo,30代も輝き続けたい

王赟 Maigo,30代も輝き続けたい

暗示顏色的字,一般會有這么幾種來歷:

- 來歷比力抽象,這些字往往是獨體字,也往往是最根基的顏色,如白、黑、赤、黃、青。

- 來歷于呈現這種顏色的典型物品,如灰、橙、粉(褐也可以算吧,褐本義為粗平民);

- 來歷于可用來提取這種顏色的顏料的植物或礦物,如藍、丹(朱、棕應該歸為這一類仍是上一類呢?);

- 專門為這種顏色造的字,經常為絞絲旁的形聲字,如紅、綠、紫。這些叫法往往是后起的,所以造字法比力系統。

你看,最根基的那些顏色,簡直都是獨體字。只不外赤、青這兩個詞后來用得少了,被后起的紅、綠、藍取代了罷了。

關于「獨體字」來煩瑣兩句:

有不少伴侶指出「赤」「青」不是獨體字:「赤」是「從大火會意」,「青」是「從丹,生聲」。殊不知,其實「黑」「黃」也不是獨體字:「黑」是「從炎,上出〓(窗)」;「黃」是「從田從炗(光),炗亦聲」。就連「白」其實也不是獨體字,是「從入合二」。

我查了維基百科、百度百科等處「獨體字」的界說,一般都界說得很狹小,僅包羅象形、指事字。若是遵循這個界說,「白黑赤黃青」就確實都不是獨體字了。然而,這跟除了文字學研究者之外的公共熟悉頗為不符:在公共眼里,至少「白、赤」算獨體字;「黃」看起來可以上下拆分但拆不出有意義的部件;「黑、青」可以拆出一個常見的偏旁,然而另一半無法詮釋。究其原因,是因為這些字在演變的過程中(尤其是隸心猿意馬這一步),形體轉變太大,乃至一般人看不出字源了。

另一方面,「白黑赤黃青」這幾個字,也經常作為更復雜的字(如「泊嘿赦橫情」)的組成部件,這更讓一般人感受這些字是獨體字。當然這一條若是深究其實并沒有什么說服力,因為像「明」「利」這樣的合體字也經常作為構字部件。

我想說的是,可不成以考慮一種比力廣的「獨體字」的界說,把一般人感覺是獨體字的「白黑赤黃青」等字包含進去?當然這種界說也會很恍惚,存在不少邊緣環境。

別的,就算「白黑赤黃青」這些字不克不及舉動當作獨體字,但它們造字時候早,乃至字形演變大,也能合適題本家兒「根基顏色是早期詞匯」的設法。

即里羽元,作本身?作的事。

即里羽元,作本身?作的事。

謝邀。@王赟 Maigo 根基回覆了,但「青」、「赤」、「灰」不是獨軆字。能被分化為兩個部件而非獨軆象形的字就不是獨軆字。

「青」的意符是「生」、「丹」,「生」也表聲。

「赤」是「大」、「火」構成的會意字,會火大赤紅之意。

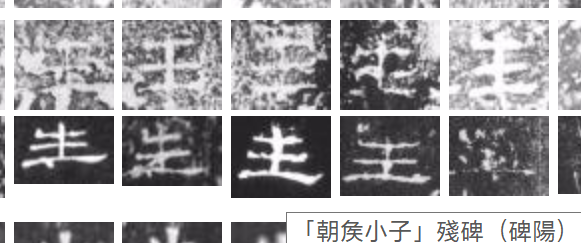

「青」上的「生」和獨字的「生」在形上的分歧是隸變所造當作「隸分」,「青」下的「丹」和「月」混同是隸變所造當作的「隸合」。「生」獨字在漢晉期間可作沒有撇的「?」,二形并存,大要到海說神聊魏有撇的「生」才當作為本家兒流。

而舊字形「靑」恰是為顯示下非「月」而是來自「丹」。

「赤」上的「大」是隸變中「大」在上有時隸作「土」形,不異的隸分還有「走」和「去」(厺)。「赤」下的「火」也是隸分,但似乎僅存在于「赤」字。隸作「大」或「土」只是隨機選擇,甚至「大」和「土」筆畫是一樣的,不存在「簡化」,而今規笵字中也有上是「大」形的「夸」、「奇」。

即使是「青」在隸楷也不是獨軆字,「赤」只是隸楷寫在一路,不代表是獨軆字,闡發時也是「大」和「火」,本題限制的在「說話的早期」時更不是獨軆字。

在此我想對@王偉超 Mijiag 說幾句,幾年前你仿照「愛無心 blabla」所寫的一段話,只是用假話辯駁假話,甚至因為對隸變的不得當比方,你的談吐更反智一些。就例如上述二字,軆現字源地書寫筆畫數并無分歧,「靑」和「青」筆畫數一樣,甚至甲骨文「生」(??一)和「?」筆畫數也是一樣的,「赤」和「?大火」的筆畫數也不異。

(上文用到了「書」,又使我想到了王偉超的「有書無作者」,然而,秦簡以來二者是共筆的。

)

以及「灰」的意符是「又」(手)、「火」,會火已涼手可持的灰燼,「又」隸作「?一丿」形(「左」象形初文),表意、筆畫數上并無分歧。

別的彌補下「黑」:

「黑」的《說文》篆形不合秦系文字,估量是《說文》按漢代文字還原的。「黑」初文是「大」正視人形頭部加一圈,西周金文頭部內加二點,春秋金文「大」加四點,可能改為「粦」字(「磷」初文,「大」加四點),戰國楚系文字「黑」的「大」訛釀成「火」,秦系文字則是西周金文「黑」下加「火」。正如之前我所提到的,「黑」的隸變作「土」形,「黑」下的「火」隸變作「灬」。「火」鄙人作「灬」形,是更常見的隸分。汗青上「黑」下沒有作「炎」的,的闡發「黑」上是窗戸象形也不合錯誤(窗戸象形是「囧」,「囪」),并且火熏窗戸這個會意也太盤曲了。

「黑」是「墨」初文,本意是在臉上朿字,即所謂的墨刑。臉上朿的字是黑色的,并且色彩意思的「黑」更常用,所以形態簡單的「黑」用作色彩意,而墨刑今后起加土的「墨」表達(來歷)。

說了這么多文字上的,回覆下本題的焦點。

為什么一部份是形聲字?王贇回覆了一些,因為有些后起。原題后有「……而不是獨軆字?」,也就是為什么不是「象形」。這一點好回覆,因為色彩難以象形,除非是直接紅色畫紅色,藍色畫藍色,但這樣象形低效且沒有離開丹青,不克不及全篇以統一墨色書寫,不克不及用在無法暗示色彩的介質上(例如刻在甲骨和青銅器上),至少商代文字中就沒有這類象形了。

去失落「獨軆字」的限制,除去形聲字,那就是會意、指事了。會意當然可以較盤曲地表達色彩,就像「赤」,以大火會烈焰之色,然而焰色青緑的磷和其它元素皆被主動忽略了,輕易發生歧義。而黑色,更是以構形是墨刑的「黑」表達,這現實上十分低效而不直不雅。何況會意字不表音,總軆而言是原始而低效的。但漢語的早期的早期簡直用「赤」而不消「紅」,這是漢語發生了改變。詞彙是次于讀音但仍較輕易改變的,并且這改變比力晚,進修中國的日本就仍常用「赤」。

當然,也可以叚借獨軆象形字暗示色彩,也就是僅表音,例如「白」、「黃」(尪),就是借用拇指(郭沫若說)、大肚病人的象形,僅用其讀音,暗示色彩。但僅表音字形就當作了無意義的符號,氾濫今后就是字形不克不及提醒字義,最終就是拼音文字。而漢字用作符號筆畫太多,表音的效率也不比拉丁字母等字母系統髙。

所以,除了「白」、「黃」這類叚借得早、本字本義已消逝、式微、或另造字的叚借,良多早期的叚借用字后皆加註意符了。例如,戰國楚竹簡「錄」可讀作「緑」,《曾侯乙墓竹簡》簡 2「紪(紫)魚與錄(緑)魚」(來歷)。

而從漢字的演變上來看,形聲字不僅暗示讀音,也有意符提醒意思,無疑是更前進了。

- 發表于 2019-05-08 22:14

- 閱讀 ( 1389 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 反穿徽杭古道 908 瀏覽

- 去了恩施大峽谷為什么有的會玩得不開心呢 867 瀏覽

- )大阪游攻略2019 絕對經典 768 瀏覽

- 怎么樣才能練出太極勁 744 瀏覽

- 峨眉山二日游住宿攻略 782 瀏覽

- 愛情海報設計 1163 瀏覽

- 辦公桌圖標設計 885 瀏覽

- 大巴車圖片設計 849 瀏覽

- 用python語言讓除法計算結果精確到指定位數 1180 瀏覽

- word中怎么把上下結構的公式弄成只用一行顯示 1281 瀏覽

- win10系統如何入進安全模式 944 瀏覽

- 字符串的切片與索引操作在Python中怎樣實現 908 瀏覽

- 學習強國使用APP掃描登陸電腦板的方法 1145 瀏覽

- WPS表格如何將復選框涂成黑色 1589 瀏覽

- word怎么調出和使用墨跡公式手動輸入表達式 1259 瀏覽

- GOOGLE EARTH怎么樣添加某個區域的邊框 1021 瀏覽

- cdr如何制作生肖龍圖標 960 瀏覽

- 使用Windows PowerShell修復Windows10系統 2113 瀏覽

- MATLAB 2019a 下載及安裝(Linux、視頻、詳細) 1139 瀏覽

- 翻譯軟件有道詞典怎么使用 905 瀏覽

- ps怎么把形狀變為選區 2237 瀏覽

- 設置Word目錄一級標題為黑體,其余用宋體 3662 瀏覽

- 3Dmax如何制作格柵 1923 瀏覽

- arctime怎么解決字幕淡入淡出 3988 瀏覽

- WPS表格如何改變圖片背景底色 1696 瀏覽

- 3Dmax如何制作現代廣告招牌 1004 瀏覽

- Mac 火螢視頻桌面怎么設置開機啟動自啟動 1471 瀏覽

- 玩游戲不流暢、卡幀、掉幀該怎么辦 759 瀏覽

- 怎么在Origin里進行非線性擬合 1480 瀏覽

- 愛不易插件怎么卸載 7440 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- WPS文字如何制作簽名的手寫效果

- 如何深度合并Smart3D輸出的多個批次3mx

- mac下如何為網頁在桌面創建快捷方式

- 怎么在Origin里添加特殊符號

- PPT中用圖片填充藝術字

- math函數在Python中的用法

- excel怎么為合并后不同大小單元格快速填充序號

- Oracle服務器主機更改IP地址后連接不上怎么辦

- 解決球體、圓柱在細分時頂面出現褶皺的問題

- 攝像頭離線怎么連接

- 如何在WPS文檔中輸入電子印章

- 抖音怎么切換賬號,抖音怎么退出

- 3Dmax如何制作木雕

- 如何設置微信朋友圈最近一月可見天數

- WPS表格如何圈出前三名的數據

- 今日頭條怎么不讓認識的人看到我

- 蘋果Mac版Excel2016如何設置默認預設字體和字號

- 漢字百度手機查找的方法

- Win7怎樣使用任務管理器解決電腦黑屏

- 拼多多退款成功后錢什么時候到賬

- 網易云設置邊聽邊存功能的方法存儲歌曲

- 拼多多購物沒發貨想要退款怎么辦

- 拼多多購物怎么使用花唄付款

- 抖音怎么做商品櫥窗

- 滴滴出行豪華車有哪些車型

- 華為手機怎么把軟件移到sd卡上去

- 華為p30怎么關機

- 滴滴出行怎么呼叫預約豪華車

- 怎么用支付寶兌換UC網盤會員

- 母親節,讓媽媽來一場說走就走的旅行!