發現班主任在窗外看我,我是否要看回去?

發現班本家兒任在窗外看我是否要看歸去?

發現班本家兒任在窗外看我是否要看歸去?

Chris Chan,做科學、有效和有趣的心理學科普

Chris Chan,做科學、有效和有趣的心理學科普

本篇文章來自月日知乎晚報

?

若是可以列出上學時辰“十大令人驚駭的工作”,那么“發現班本家兒任在窗外看著你”絕對可以位于前三。甚至結業多年后,回憶起那些被班本家兒任在窗外的凝望支配的驚駭,雙手還不由得微微哆嗦。

(圖片來歷:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)

(圖片來歷:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)在這驚駭之下,沉著的我竟然起頭在思慮一個哲學問題:發現班本家兒任正站在窗外看我,這個時辰我要不要看歸去?

好在我是讀心理學的,我的心理學常識立馬就派上了用場。

(動圖)圖片來歷 https://cn.bing.com/th?id=OIP.8IRonOkvQ3JKx37JpJwJtgAAAA&pid=Api&rs=1

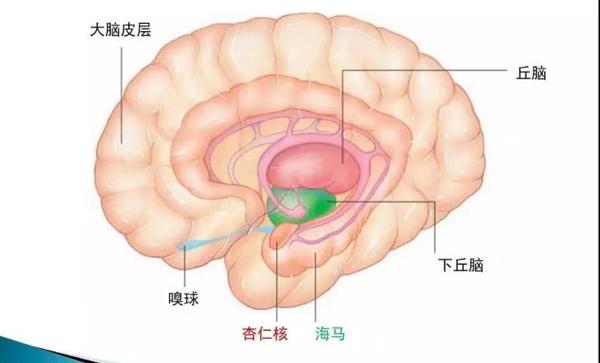

(動圖)圖片來歷 https://cn.bing.com/th?id=OIP.8IRonOkvQ3JKx37JpJwJtgAAAA&pid=Api&rs=1只因在人群中多看了你一眼,我的杏仁核便著了魔

眼神交流在動物和人類中都很常見,分歧的是動物在相視一眼后可能會打起來,因為眼神交流對于它們來說往往是一種潛在的危險旌旗燈號。而人類的四目相對則更多的是傳達交流和互動的社會旌旗燈號,眼神交流之后人們往往會進一步進行言語交流,我們把這稱為是眼神交流效應(The eye contact effect)。

這些社會旌旗燈號會激活人類的“社會大腦”(The social brain),這是一個專門處置社會信息的大腦收集,包羅面目面貌、凝望、臉色、他人步履、意識和同情等。而一般都認為眼神交流是激活社會大腦收集的根本。從“你瞅啥?瞅你咋地”到“確認過眼神,我碰見對的人”,人們的愛恨情仇根基上都是因為在人群中多看了你一眼。

(圖片來歷:搜狐網)

(圖片來歷:搜狐網)而這一眼,就會讓我的杏仁核著了魔。

這是因為我們的感情喚起是由杏仁核(Amygdala)節制的,它是我們人類的“驚駭中間”。早在 1956 年韋斯克蘭茨 (L.Weiskrantz)在山公身上的研究就發現,只要切除山公大腦雙側的杏仁核,它就會變得無所害怕,不再害怕危險的蛇,也不再害怕人類,同時也感受不到任何危險的降臨。

這在人類身上也是一樣的,最經典的研究是關于一種極其罕有的基因疾病——類脂質卵白沉積癥的研究。這種基因疾病會讓患者的雙側杏仁核慢慢萎縮直至消逝,研究者發現這樣的患者其他情感都沒有任何異常,唯獨損失了驚駭能力,不害怕任何危險,但也感知不到任何危險。總而言之,是因為有杏仁核的存在,才讓動物和人類感應驚駭,并探知和規避危險。

(圖片來歷:http://slidesplayer.com/slide/11418330/61/images)

(圖片來歷:http://slidesplayer.com/slide/11418330/61/images)良多研究者都發此刻對視中會激活杏仁核,證實了杏仁核在眼神交流中的感情喚起和注重分派起著焦點感化。無論是驚駭情感仍是高興情感,都可以激活杏仁核。固然良多早期的研究都認為杏仁核的激活本家兒要跟負面情感有關,但有時辰它也也跟積極情感有關,就仿佛大部門人都感覺班本家兒任在窗外對你的滅亡凝望半斤八兩可駭,但也有少部門三勤學生心里沒鬼,底子不怕班本家兒任的凝望。

發現班本家兒任站在窗外看你的時辰是否要看歸去?

正如拋開劑量談毒性都是耍地痞,離開具體情境來談這個問題同樣也是在耍地痞。

沒有照過班本家兒任臉的玻璃,不是及格的玻璃(圖片來歷:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)

沒有照過班本家兒任臉的玻璃,不是及格的玻璃(圖片來歷:http://m.news.4399.com/zhai/m/673914.html)我們可以設想一下,你坐在課室里,無非是在做這三件工作:開小差、聽課、刷題,我們就從心理學角度,來看看這三種情境下該怎么辦?

魂靈拷問一:若是此時在開小差怎么辦?

開小差,意味著此時的你在做與進修無關的工作,可能在發呆睡覺看小說,也可能在摳腳挖鼻寫情書,這個時辰若是發現班本家兒任在窗外看你,該怎么辦?

我的建議是絕對不要看歸去。

因為此時你在開小差,所以班本家兒任的眼神可以認為是一種消極旌旗燈號,這時辰進行眼神交流會激發消極情感。并且眼神交流也是一種雙標的目的的社會旌旗燈號,當班本家兒任在窗外看你的時辰是在發送一個信息“我正在看著你”,而當你回看班本家兒任的時辰,就等于標的目的他發送了想要交流的旌旗燈號。若是這時辰班本家兒任問一句:小 A 你在干嘛?豈不是很尷尬?

并且研究者還發現,在眼神交流這件工作上,最主要的不是現實長進行眼神交流,而是知道本身是不是在被諦視(The belief of being watched)。Myllyneva 等人在 2016 年做的一項研究,他們將被試分當作了三組,第一組是被試和模子都可以看到對方,第二組是被試看不到模子,可是 TA 相信模子是可以看到本身的,第三組是被試和模子都看不到對方,同時測量了這三組被試的皮膚電和腦電這兩種神經心理反映。成果發現第一組和第二組的神經心理反映是相似的,而與第三組的神經心理反映分歧,這就申明其實紛歧心猿意馬非要確確實實進行眼神交流,只要知道本身會被看到,就可以激發眼神交流效應。

圖|Myllyneva et al., 2016

圖|Myllyneva et al., 2016我們換位思慮,從班本家兒任的角度出發,若是此時你不回看班本家兒任,假裝不知道 TA 在看你,那這樣應該就不會激發班本家兒任的任何反映。

最終你將憑借著一顆大心臟當作功逢兇化吉。

魂靈拷問二:若是此時你在當真聽課怎么辦?

盡管此時的眼神交流是一種積極旌旗燈號,但我建議你最好仍是不要看歸去。

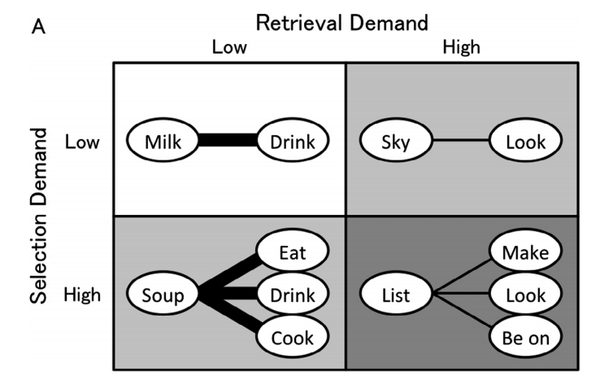

因為眼神交流會讓人分心。Kajimura 等人研究了眼神交流和認知資本分派之間的關系,在該嘗試中被試需要完當作一項言語生當作使命,該使命可以考驗人們的回憶能力和選擇能力。考驗回憶能力需要做填空題,例如聽見“milk”就要回覆“drink”。而考驗選擇能力則需要做選擇題,例如聽到“soup”就要從“eat/drink/cook”中選擇一個準確的回覆。將被試分當作了兩組,一組被試在進行直接的眼神交流的時辰完當作使命,另一組被試則在沒有直接的眼神交流的環境下完當作使命。成果發現,在使命比力難的環境下,被試在進行眼神交流的時辰較難順遂完當作使命。

圖| Kajimura & Nomura, 2016

圖| Kajimura & Nomura, 2016這申明眼神交流是需要花費認知資本的,若是你在當真聽數學教員演算數學題的時辰與班本家兒任進行了眼神交流,那你可能就很難有足夠的認知資本聽懂這道數學題了。所以不僅建議大師在聽課的時辰不要去看窗外的班本家兒任,也不要一向盯著你的科任教員的臉看,萬一來個眼神交流,這題你怕是聽不懂了。

勸說列位上課時辰緊盯黑板,進修結果更佳。

魂靈拷問三:若是此時在瘋狂刷題怎么辦?

那這個時辰我的建議就是,風雅地看歸去。

因為眼神交流也可以提高自我參照程度(self-reference),讓你把更多的注重力轉移到本身身上,提高與自我有關的感知和記憶。Hietanen 等人的研究為此供給了嘗試證據,他們讓被試選擇人稱代詞(你我他)來完當作句子,成果發此刻被諦視的環境下他們會加倍傾標的目的于選擇第一人稱代詞(我)。這就申明眼神交流會讓人們加倍存眷與自我有關的信息。

所以經由過程與班本家兒任的瘋狂對視,盡管這并紛歧心猿意馬有利于你的刷題效率,但也許你會加倍輕易發現方才做的那道題仿佛是做錯了,或者是你今天的功課是不是還沒做,又或者是俄然思疑今天午時吃的青菜是不是留了一片葉子在牙齒上……

班本家兒任的滅亡凝望并不成怕,只要我們分清場所,做該做的工作,就不會被請進辦公室品茗。

(圖片來歷:電視劇《還珠格格》截圖)

(圖片來歷:電視劇《還珠格格》截圖)寫在最后:以上對于眼神交流的三個詮釋別離從社會交往、工作記憶和自我意識三個分歧的角度出發,各自都有嘗試證據的撐持,但既然是分歧的角度,就會有分歧的結論,甚至還會顯得有些矛盾,但對于眼神交流這個行為的研究自己還存在爭議的處所,是以對于實際并不具備絕對的指導意義。凡事都有個萬一,所以我建議大師仍是好勤學習,別搞小動作。

References:

Weiskrantz L. Behavioral changes associated with ablation of the amygdaloidal complex in monkeys. J Comp Physiol Psychol, 1956, 49(4): 381-391.

Feinstein J S, et al. The human amygdala and the induction and experience of fear. Curr Biol, 2011, 21(1): 34-38.

Meletti, S., Cantalupo, G., Benuzzi, F., Mai, R., Tassi, L., Gasparini, E., et al. (2012). Fear and happiness in the eyes: an intra-cerebral event-related potential study from the human amygdala. Neuropsychologia 50, 44–54. doi: 10.1016/j. neuropsychologia.2011.10.020

Myllyneva, A., & Hietanen, J. K. (2015). The dual nature of eye contact: to see and to be seen. Social cognitive and affective neuroscience, 11(7), 1089-1095.

Kajimura, S., & Nomura, M. (2016). When we cannot speak: Eye contact disrupts resources available to cognitive control processes during verb generation. Cognition, 157, 352-357.

Hietanen, J. O., & Hietanen, J. K. (2017). Genuine eye contact elicits self-referential processing. Consciousness and cognition, 51, 100-115.

Hietanen, J. K. (2018). Affective eye contact: an integrative review. Frontiers in psychology, 9.

出品:科普中國

建造:陳宇峰(ACC 心理科普團隊)

監制:中國科學院計較機收集信息中間

- 發表于 2019-09-05 21:00

- 閱讀 ( 1008 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- Google瀏覽器如何保存網頁賬號與密碼 1805 瀏覽

- 手機QQ怎樣開啟簡潔模式 1015 瀏覽

- 如何充值新浪微博錢包 1284 瀏覽

- 手機QQ怎樣開啟視頻浮窗功能 1179 瀏覽

- 遇到診斷策略服務未運行怎么解決 744 瀏覽

- 聚劃算 養章魚賺大錢 怎么玩 99劃算節 879 瀏覽

- 如何通過 淘寶人生 獲得 免費去芬蘭看極光 名額 859 瀏覽

- 如何查詢一年以前的通話記錄 6050 瀏覽

- 如何更改企業微信的聊天背景 1159 瀏覽

- 如何注銷抖音賬號 1094 瀏覽

- Win10以太網未識別的網絡怎么辦 1338 瀏覽

- 微信怎么拉黑 2005 瀏覽

- 微信在其他平臺登錄過,如何清除記錄 866 瀏覽

- 怎樣制作專題片模式的精彩視頻集錦 881 瀏覽

- 餓了么外賣訂單如何申請售后 3740 瀏覽

- QQ如何設置自動回復 914 瀏覽

- 怎樣把視頻和照片拼在一起 928 瀏覽

- 網易云音樂如何查看自己的聽歌排行 1149 瀏覽

- QQ的表情紅包要怎么玩 756 瀏覽

- 怎樣制作影視劇里面的鏡像效果 1090 瀏覽

- 如何取消微信資料顯示的手機號 3123 瀏覽

- 手機電話如何取消呼叫轉移 2326 瀏覽

- 我不會武功1.0正式版攻略 新手單刷開局怎么玩 1390 瀏覽

- Windows 8.1電腦系統運行慢經常卡頓怎么辦 782 瀏覽

- 手機電話無人接聽時如何設置呼叫轉移 3181 瀏覽

- 魔獸世界經典懷舊服被竊取的日記任務怎么做 1722 瀏覽

- 安裝WIN7旗艦系統C盤留多少空閑空間合適 1836 瀏覽

- 跑跑卡丁車怎么獲得銀月劍 如何領取銀月劍 852 瀏覽

- Windows10系統出現藍屏死機如何解決呢 742 瀏覽

- 手機自拍桿怎么用 1045 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- word中如何生成圖表及操作

- 路由器dhcp要怎么設置

- 電腦瀏覽器如何截長圖

- IDEA如何配置struts2

- win10系統處于飛行模式無法退出該怎么辦

- ps怎么照片制作抖音故障風格

- Excel VBA 頁面設置

- 基于樹莓派codesys主站實現CANopen通訊

- word2019怎么樣打印文檔中指定的頁面

- win10黑屏無法進入桌面的解決方案

- 手機華為賬號怎么關閉云備份

- 榮耀8x怎么設置收到微信消息亮屏提示

- 榮耀8x怎么開啟/關閉應用懸浮窗權限

- 榮耀8x怎么設置應用全屏顯示

- 支付寶的相信小的偉大怎么玩

- 如何使用sql統計某一個字段數字的總和

- php使用函數取得字符串長度

- 筆記本自帶的正版Office 2016怎么激活

- 迅雷一直顯示種子解析

- 榮耀8x怎么設置動態壁紙

- 淘寶主圖視頻,圖片怎么制作視頻教程

- SQL中統計字符串長度的函數是什么

- 怎樣申請軟件著作權

- 如何搜索番號磁力鏈接

- 逐浪CMS系統模型創建字段

- 沒有快遞單號怎樣查物流

- FLASHCS6如何制作實時更新的電子表(AS3)

- 步步高家教機的售后服務中心地址怎么查詢

- 如何用JS實現字符串反轉

- 如何投訴圓通快遞