玩游戲能幫助科學研究么?

游研社,看懂游戲,研究歡愉。

游研社,看懂游戲,研究歡愉。

當然可以啦,方才獲得諾貝爾物理學獎的天文學家米歇爾·麥耶曾“招募”浩繁 EVE 玩家作為他的嘗試助手。

2016 年 3 月,《星戰前夕》(EVE Online)上線了名為“摸索打算”(Project Discovery)的內置小游戲,許可玩家判定人類卵白質染色圖,以幫忙游戲外的抗癌藥物研制。

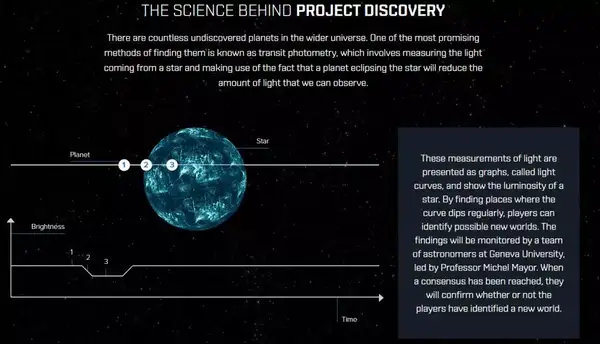

2017 年 7 月,摸索打算的第二階段“系外行星”上線,涉及的科學項目從生物學釀成了天文學:玩家需要按照恒星的敞亮度轉變判定星系內是否存在行星。

2019 年 10 月,日內瓦大學天文學系聲譽傳授米歇爾·麥耶獲得諾貝爾物理學獎,獲獎原因是“發現了一顆環繞太陽型恒星運行的外行星”。

這些事當然不是毫無關系。上文里與 EVE 官方 CCP 合作并本家兒導了摸索打算第二階段的科學家,恰是方才獲得諾獎的米歇爾·麥耶,他不僅多次在公共場所頒發演講,標的目的 EVE 玩家詮釋這一打算的可行性和嚴厲性,還在游戲中以 NPC 的身份呈現,標的目的介入打算的玩家詮釋“弄法”并發放獎勵。

我們已經知道良多試牟利用游戲完當作科學研究的打算了,它們涉及方方面面,考古研究、醫療健康甚至戰爭決議計劃,而 EVE 的摸索打算可能是此中最為嚴厲,也最為可行的項目。很大水平上,摸索打算之所以嚴厲可行恰是因為它賜與玩家的使命很是簡單——當好一小我肉識別器。

“系外行星”項目基于 2006 年被發射到外太空的天文千里鏡 CoRoT,它會把收集到的海量天文數據傳回地球。這些數據必需顛末闡發才有意義,在以前,天文學家們要把大量時候投入到闡發天文數據中,即使有計較機輔助也沒法取代人類的判定。

這些判定自己良多時辰并不復雜。好比在系外行星項目中,判定是否存在行星的尺度很簡單:脈沖星之外的恒星亮度轉變一般是無紀律的,而若是有行星在環繞恒星扭轉,恒星就會因為這種公轉而發生有紀律的亮度轉變。玩家在內置游戲中,只需要不雅察亮度轉變是否有紀律,然后標注出來就行。整個過程并不需要玩家把握何等嚴厲的天文學或者物理學常識。

有些人擔憂“若是有玩家亂標注怎么辦”,現實上這種擔憂沒有太大需要。這種操縱大量人員擔任識別器的項目早有當作功的驗證——網上常見的谷歌驗證碼就是谷歌練習 AI 打算的一部門,這一打算已經證實,只要介入的人數夠多,個體拆臺的人不會影響到數據的真實性。

本家兒導打算的米歇爾·麥耶獲得諾貝爾物理學獎,恰是因為他發現了第一顆環繞類太陽恒星運轉的系外行星,這是天文學史上的一座里程碑,之后的幾千顆系外行星都基于這一發現。固然這一發現的時候是 1995 年,那時辰 EVE 這條目游戲都尚不存在,但玩家們現實上至今仍然在介入的,就是這一諾貝爾獎當作果的后續研究。

若是你也在 EVE 中介入過這一項目,也許可以在簡歷里這么寫:“經由過程相關測試與嘗試數據,為諾貝爾物理學獎當作果供給了靠得住的數據支撐”

文 / 魚人蹦蹦

- 發表于 2019-10-14 09:08

- 閱讀 ( 825 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- bbin官方 1119 瀏覽

- APP Store不能下載一直轉圈的處理方法 819 瀏覽

- lol什么英雄在四個隊友崩盤的情況下還能贏 655 瀏覽

- 抖音賬號被封禁怎么辦 846 瀏覽

- 蘋果app無法下載軟件,顯示存在付款問題 1044 瀏覽

- LOL低端局石頭人真的適合打輔助嗎 815 瀏覽

- 迷你世界怎么開40人房間 922 瀏覽

- 如何給手機微信加密 854 瀏覽

- 英雄聯盟第一控制技能是什么 817 瀏覽

- is語音上的兼職可靠嗎,要交錢的是真的嗎 1231 瀏覽

- QQ密保在哪里設置 882 瀏覽

- windows7下如何調整分區大小,如何無損增大C盤 1022 瀏覽

- gx developer安裝教程 1011 瀏覽

- java怎么讀取txt文本內容 1379 瀏覽

- 打印機不能打印圖片的解決方法。可以打印文檔 889 瀏覽

- 信譽好的娛樂 803 瀏覽

- 怎么安裝weampserver 1126 瀏覽

- 解決win10前面板耳機沒聲音 1022 瀏覽

- qq單向好友是什么意思 qq單向好友管理在哪 1978 瀏覽

- 怎樣制作影視專題片中視頻的四頁翻轉效果 828 瀏覽

- 三公玩法 830 瀏覽

- gta5怎么進監獄 3387 瀏覽

- 如何使用Payssion跨境收款 1082 瀏覽

- 江蘇聯通de互聯網套餐知多少 1048 瀏覽

- win10系統怎么設置鼠標指針大小和顏色 929 瀏覽

- js如何改變background的背景圖片 1455 瀏覽

- win10怎么查看自己電腦的ip地址 832 瀏覽

- 采購流程圖模板分享,利用在線網站繪制流程圖 879 瀏覽

- 京東搶購預約怎么弄 910 瀏覽

- 立博網址 1157 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章