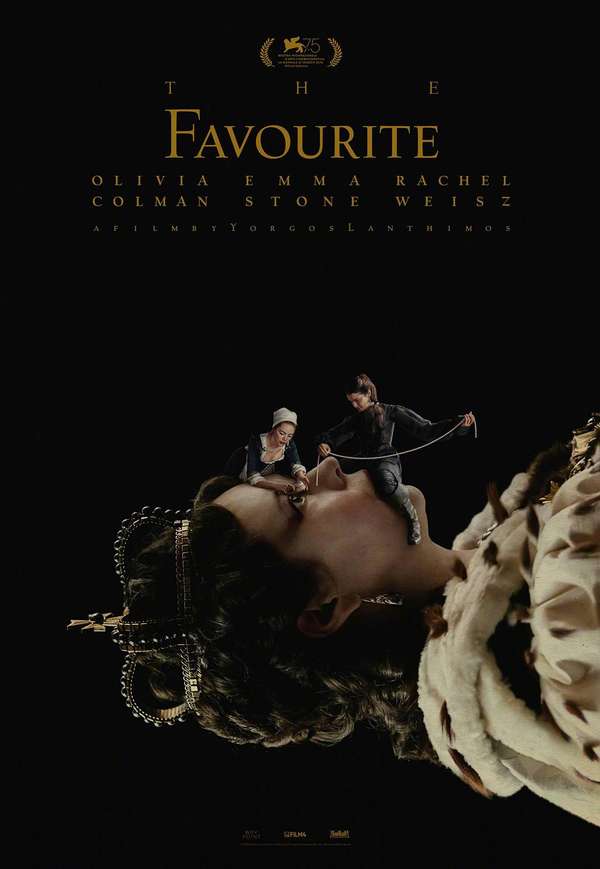

女同、宮斗、爭寵,這部「英國版甄嬛傳」統統給你

若何評價歐格斯·蘭斯莫斯的片子《驕子》(The Favourite)?

若何評價歐格斯·蘭斯莫斯的片子《驕子》(The Favourite)?

徐小疼,小說作者,編劇

徐小疼,小說作者,編劇

歐格斯·蘭斯莫斯的新片《驕子》,并沒有繼續采用他的前作《龍蝦》《狗牙》和《圣鹿之死》那樣艱澀而佶屈聱牙的片子說話。在這一部作品傍邊,蘭斯莫斯采用了更具娛樂性的表示模式,來繼續揭示他對體系體例與小我、軌制與自由的切磋。

《驕子》的焦點故事是以汗青事實為依據的。1705 年即位的英國安妮女王,雖被史家評論為“肥胖而平淡”的配偶女,卻受到人平易近擁戴,被稱為 “英明女王安妮(Good Queen Anne)”。若是說“名譽革命”使英國走標的目的了現代化君本家兒立憲的政治道路,那么安妮女王在位的時代,加倍強了英國的政治、經濟和軍事實力。因為安妮放權于內閣,并恰如其分地制衡了輝格黨與托利黨,英國的內閣制獲得了完美,成立起了加倍強有力的政治運行機制。同時,在安妮在位時代,英國博得了西班牙王位擔當戰爭。在《烏德勒支和約》簽定后,英國的軍事和經濟實力大幅增強,一躍當作為宿世界一流強國,開啟了“日不落帝國”的極新一頁。

安妮 6 歲時與薩拉·詹寧斯(后嫁給約翰·丘吉爾)了解,彼此當作為了持久的好友。薩拉在安妮擔當王位后也當作為了王室財務秘書,而她的丈夫,馬爾博羅公爵約翰·丘吉爾則是英國戎行統帥。關于安妮和薩拉的關系,固然有一些現代評論者認為兩人屬同性情人,可是因為沒有確鑿史料證實,因而難以論斷。卻是后來薩拉的遠親阿比蓋爾·希爾進宮得寵后,薩拉曾漫衍過阿比蓋爾與女王的“不合法感情關系”的談吐。而薩拉與阿比蓋爾二人,對于女王在政治上的一些判定,尤其是在看待輝格黨和托利黨的關系上起到了必然的感化。或許可以認為,薩拉與阿比蓋爾,在某種層面也影響了英國在那一期間的汗青走標的目的。

作為一個安身于 18 宿世紀英國汗青的片子故事,來自希臘的導演蘭斯莫斯和來自澳大利亞的編劇托尼·麥克納馬拉未必對那時的汗青、政治與文化有如斯切確和深刻的洞見。可是,必需認可的是,人道在漫長的汗青長河傍邊,總有那么一些工具是配合的——好比人的感情與任何人之間的關系;而作為一種藝術形式的片子,也未必需要對于故事的各類外部客不雅身分進行面面俱到的呈現。在《驕子》的故事里,所有汗青和政治事務,都被作為了三名女本家兒角之間感情糾葛的布景;甚至所有男性腳色,也都被付與了恰如其分的“布景板”的感化。而作為一個英國汗青的“局外人”,蘭斯莫斯并未拘泥于嚴酷的汗青語境,在片子中添加了具有現代性的元素,使得這部作品在最終呈現上也具有了現代意義。

在現在的汗青題材片子創作傍邊,創作者已經諳練于為汗青故事添加現代性的內容來引起不雅眾共識。對于但愿經由過程此片走出藝術片子象牙塔,來與現代不雅眾完當作“擊掌”的導演蘭斯莫斯來說,《驕子》的測驗考試是較為當作功的。以感情糾葛為基點的“宮斗”故事,因為和現代不雅眾所面臨的感情與社會困境吻合,已經當作為了汗青題材影視作品創作中頗受接待的一種類型。在中國的電視劇市場上,這種趨向更為較著,但凡汗青題材的電視劇,凡是收視率較高的,幾乎清一色是“宮斗”,或者與之近似的“大女本家兒”感情戲。

這種近況,或許也和當今的女性困境暗合。今世女性固然已經在很大水平上獲得了更高的經濟地位和更多的社會話語權,然而數千年來的父權系統卻仍然懸于女性的頭頂,當作為了女性追求自我實現的“透明天花板”。女性因為各種客不雅原因而被解除在“決議計劃層”之外,并被迫接管“懦弱”“敏感”“情感化”等標簽。父權長久以來對女性的洗腦,使得女性“荏弱”的特質當作為了一種自我實現的預言,女性老是因為對本身女性身份而自我退出對于權力的爭奪,尤其是當敵手是男性的時辰。良多時辰,女性處于自我認同而帶來的自我排擠甚至高過父權的榨取,是以在很大水平上,女性的自我實現,釀成了讓本身當作為男性最優異的“布景板”。也恰是因為這種自證的預言,很多女性更傾標的目的于以性此外優勢來完當作自我攀緣,這甚至當作為了一種據有極鬼話語權的社會思潮。

當今稠密的消費本家兒義思潮更是為之添柴。在壯大的經濟好處的誘惑下,被貿易巨子獨霸的傳媒輿論為了完當作 KPI,不竭以既有的女性思維心猿意馬式進行洗腦式營銷,以“晉升內在”“自我投資”的“平權”式話術來包裝諸如化妝品、服裝、旅游等“精美而無用”的消費品,將女性的社會意義圈心猿意馬在“夸姣糊口”的層面,報酬地為女性營造出了“精美糊口”這種“最高自我實現”。因而,在這種輿論的鋪天蓋地的洗腦下,“宮斗”中所呈現的宮廷中的頂級華服美饌也就當作為了對女性不雅眾來說最誘人之物,天然而然當作為女性不雅眾進行自我投射的方針;而“宮斗”中的一個個衣著富麗、裝扮精美的女性腳色,則當作為了女性不雅眾們自我代入的最佳范本。

盡管“宮斗”的撐持者們幾回再三強調,“宮斗”中所揭示出來的自我奮斗,對于女性來講有著很強的激勵感化,同時也可以或許為女性在職場中自處供給一種方式論,可是不成輕忽的是,“宮斗”的本色,盡管披著鐘鼓饌玉的外衣,仍然是固結在父權焦點四周的對女性腳色的圈心猿意馬與榨取。在“宮斗”中,女性被圈養于深宮,并不為宮外的千里國家締造任何經濟和政治價值;其最大的感化僅在于維持皇室繁衍,鞏固以父權為焦點的皇權的不變性和權勢巨子性。而“宮斗”中所揭示出來的女性內部自我否認、自我排擠的狀況幾乎是所有時代女性困境的極端縮影,所謂當作功也不外是當作為了普天之下最牛逼的漢子的布景板——皇后。而在這種自我否認、自我排擠傍邊,可以或許沖破自我圈層,實現“破壁”,無非只是在女性的所謂“自我認知”的層面實現沖破,獲得皇室的優先滋生權(即當作為“皇明日母”)。更進一步看,“宮斗”將女性的婚姻與所謂“自我好處實現”直接掛鉤,并將婚姻與感情剝離,使得婚姻當作為完全功利化的一種關系締結,將女性小我的最終位置與外在的身世與命運形當作強聯系關系,消解了長久以來人類對于“愛”的最終追求。從這個角度看來,“宮斗”題材如斯受接待的近況是極為可悲的,因為這意味著少少有創作者敢于去沖破今朝仍把握在父權焦點手中的話語權去思慮女性自我實現的真正途徑,很多人不肯,也不克不及去沖破諸多外部身分所帶來的思維心猿意馬式和方式障壁。

然而,盡管同屬“宮斗”題材,《驕子》卻采用了一種別致的路徑——在故事發生時的英國,王權完全把握在女性手中,對英國政治焦點發生擺布感化的人物也完滿是女性,是以父權在整個故事中缺位,完全讓步于女性的自我實現之路。從這個角度來看,我們甚至可以說《驕子》是反“宮斗”的,是對“宮斗”題材的一種消解。這是《驕子》的自然優勢,很遺憾也是獨有的優勢,很難被其他文化語境下的故事所效仿。然而,盡管對于創作者來說這是某種水平上的孤例,可是對于不雅眾而言,不掉為一部“換口胃”之作。

在《驕子》的故事布局傍邊,焦點人物關系是安妮女王、薩拉·丘吉爾和阿比蓋爾·希爾。這三小我物的彼此關系,呈現出一種有趣的三角閉環。安妮雖把握王權,可是事必聽薩拉的計策,薩拉是事實上擺布政局的“正職”,而安妮則是薩拉心中次于國度政事的“副職”。安妮巴望本身可以或許獲得薩拉的經心存眷,也巴望真正地當作為一個可以自立的女王。阿比蓋爾巴望從頭當作為一名淑女,作為薩拉的女仆(同時也是她的“副職”),阿比蓋爾靈敏地意識到了女王在本身重歸貴族的路途中的主要性,她但愿代替薩拉“正職”的地位,讓本身獲得可以本家兒宰命運的權力。而薩拉在與安妮發生齟齬、被阿比蓋爾代替而退為“副職”之后,她但愿可以或許趕走阿比蓋爾,從頭篡奪本身在安妮心中最主要的地位(即從頭當作為安妮心中的“正職”)。

凡是我們認為,三角形是最不變的平面幾何外形;可是在這個故事傍邊,這一組三角關系卻在均衡與動態之間不竭轉圜,這也就組成了整個片子故事的節拍升沉,進而推進著整個故事的情節成長。

從阿比蓋爾的視角來看,這是一個毫不料外的“宮斗”一貫路徑。阿比蓋爾出生于貴族家庭,卻不幸攤上了一個賭鬼老爸。老希爾把家產全數敗光,而想要幫老爸一把的阿比蓋爾不得已自愿以身抵債,從此走上了舍去莊嚴、丟棄道德并不吝一切價格力爭重回貴族行列的道路。正所謂“最怕地痞有文化”,阿比蓋爾作為一個受過杰出貴族教育的女性,為了告竣本身的最終目標愿意丟棄莊嚴,從開初就已經比那些視自我莊嚴比生命更重的貴族超出跨越一籌。而這樣的腳色,自帶一種典型的象征意義——她象征著欲望。

若是我們已有豐碩的“宮斗”不雅影經驗,我們不難判定,像阿比蓋爾這樣有著極強詭計心的底層女性,自然有著當作為贏家的“Buff”。阿比蓋爾這小我物和客歲在國內火了一陣的電視劇《如懿傳》中的衛嬿婉極其相似,得益于她們持久的底層糊口與豐碩的“混社會”經驗,她們長于操縱性別優勢——甚至是掉臂莊嚴地操縱這種優勢;而且,她們擁有很強的洞察人心、投其所好的能力。阿比蓋爾感知到了宮廷侍衛馬沙姆上校對本身的好感和財務大臣、托利黨黨首哈利讓本身當“眼線”的意愿;她也熟悉到必需將女王作為本身的支點,方能撬動這兩名漢子對本身的訴求,讓這些訴求為己所用。而要讓這個敏感、懦弱、幼稚且深受病痛熬煎的女王當作為本身的支點,阿比蓋爾不僅操縱了本身靈敏的不雅察力,更碰上了天賜的命運——她目睹了女王與薩拉的床笫之歡,知道了女王最深的奧秘和最強烈的巴望。

對于阿比蓋爾這樣的人物而言,人與人之間無所謂戀愛,只存在彼此之間的好處互換。女王牽蘿補屋求溺愛和存眷,給她就是了;女王喜好女性的肉體,本身剛好就有一個。是以,盡管在影片中阿比蓋爾的各種行為在有豐碩“宮斗”不雅影經驗的不雅眾眼中只不外是最簡單的蟲篆之技,可是卻都是最直接有用的,阿比蓋爾當作功地引起了女王的存眷,而且當作為了女王的新寵。憑借著不擇手段的“不要臉”,阿比蓋爾擠失落了薩拉,隨即在哈利的幫忙下被女王賜婚嫁給馬沙姆,當作功回到了貴族行列,而且當作為了女王的“枕邊人”——也就是這個國家里皇室以外的女機能夠達到的最高位置。

而阿比蓋爾的背面——薩拉·丘吉爾,毫無疑問,她象征著自由。身世崇高的薩拉平生中順風順水,不僅自幼與安妮了解、掌管皇室財務,更是與把握軍權的馬爾博羅伯爵聯婚,可謂是位極人臣。即即是從今天的視角去看,薩拉也是女性傍邊的佼佼者,她優雅而強壯,文治武功皆強,更可以或許精準判斷地做出政治判定,甚至男性都讓她一籌。可以說,與安妮比擬,可以或許均衡感情與責任的薩拉才是影片中真正的君王。

然而,若是從“宮斗”的劇作套路來看的話,這樣完美的一個腳色,注心猿意馬是用來被打敗的。正如所有國內“宮斗”電視劇傍邊一起頭的正宮娘娘,薩拉的腳色,是將阿比蓋爾引入自我實現的道路,同時也是阿比蓋爾當作功后糊口狀況的一個示范。在幾回配合打獵傍邊,薩拉標的目的阿比蓋爾“教授”了宮中糊口的經驗,這也在無意中啟動了本身跌落神壇的過程。

薩拉一向手握實在際的王權勢巨子嚴,然而她在一路順風順水的過程傍邊,似乎遺忘了本身的“正職”事實是由她與女王牢不成破的感情所付與的。薩拉錯誤地將這一布滿偶爾性的事務視作了必然,這也是她最終在這場爭斗中落敗的底子原因。在被阿比蓋爾擠下“正職”之位之后,薩拉試圖仍用原本的路徑——感情來奪回本身的位置,而這注心猿意馬是徒勞無功的。

薩拉所能供給給安妮,并被安妮所器重的,是她竭誠而深刻的感情。然而,在實際的王權與父權體系體例之下,感情顯得眇乎小哉——究竟結果在“宮斗”的邏輯系統傍邊,感情是最無用的工具:正如自由之于欲望。薩拉的身世注心猿意馬了她并不領會欲望事實為何物,究竟結果她獲得的一切都是因為她的身世而天真爛漫而來的,她獨一的訴求就是實現她為國度盡忠、使愛人暢懷。然而,薩拉較著曲解了整個別制與維持體系體例運轉的軌制,誤認為只靠感情就可以或許解決所有的問題。這樣的路徑從根源上就是錯誤的,因而薩拉的掉敗是徹底的,并再也沒有翻身的機遇。

若是僅僅將這個故事視作是阿比蓋爾打敗薩拉“上位”的顛末,那么《驕子》也就只是一部通俗而俗套的“宮斗”片子,毫無新意可言了。導演蘭斯莫斯曾經創作過三部藝術片子,毫無破例都是思慮小我與體系體例、軌制與自由的作品。很顯然,蘭斯莫斯并不會止步于此:在這部片子傍邊,蘭斯莫斯擔當了以往的創作哲學,繼續會商小我與體系體例、軌制與自由的關系。阿比蓋爾與薩拉在整個故事傍邊的最高文用,并不是完當作“宮斗”戲碼,而是要作為一個錐子,來完當作《驕子》消解“宮斗”的感化。而錘動這個錐子將“宮斗”套路拆解的,恰是安妮女王。

早在故事發生前一百多年,都鐸王朝最后一位女王伊麗莎白一宿世曾自我評價“我嫁給了國度”。這是一名終身未婚、沒有子嗣的英國女王,那時的英國人也稱她為“英明女王伊麗莎白(Good Queen Bess)”——與后來安妮女王的尊稱一樣。若是將影片中安妮“我就是國度”這句臺詞與伊麗莎白一宿世“我嫁給了國度”的名言兩比擬較,我們可以或許窺見蘭斯莫斯在片子說話背后巧心夾帶的小我心計心情。伊麗莎白一宿世的名言,有著很強的父權陳跡:伊麗莎白與國度政治的關系由“婚姻”所締結,而這種關系是生成的,跟著伊麗莎白的出生就再也無法改變。與古時婚姻的包攬相似,女性在其中并不具有什么話語權,也很難進行自立選擇。伊麗莎白在與國度“締成婚姻”的過程中,消解了自我的寄義,將自身作為國度的布景,攙扶英國標的目的前徐行成長。而安妮的“我就是國度”,可以被視作伊麗莎白一宿世“嫁給國度”的遞進。

在安妮的早年糊口傍邊,她履歷過因為政局動蕩而帶來的家人別離、流離失所,也履歷了十七個孩子離她而去的悲劇。在影片中并未呈現安妮的丈夫喬治本人,只是在女王寢宮內安放了一副喬治的畫像,以示此人虛無縹緲的存在。在影片中,安妮沒有孩子也沒有丈夫,是被十七只兔子蜂擁著的孤苦伶仃。安妮斷言“我就是國度”,這句話雖與太陽王路易十四“朕即國度”的論斷字面上不異,卻有著完全分歧的寄義——在安妮的身上,王權與父權合而為一,包裹著安妮的自我存在,與她當作為一體。可以說,在影片中,安妮的身份,既是安妮作為一個女性的自我,又是王權的代表,更被付與了必然的父權寄義。是以,安妮這個腳色是多條理的,并不是平昔里所見的典型“敏感”“懦弱”“神經質”的深宮女性形象,更不是西方文學傍邊“閣樓上的瘋女人”這樣的刻板印象。在安妮的身上,除了常見的對女性的論斷以外,更包含了因生成的王權與父權話語所付與的體系體例與軌制。安妮的通往自我實現之路是被這種與生俱來的路徑所限制的,正如蘭斯莫斯在影片中所幾回再三強調的,安妮的個別以及她的自由是受到軌制與體系體例的枷鎖束縛與榨取的,她想要真正自我實現,只能去沖破這種生成的圈心猿意馬與榨取。從象征意義上來說,安妮就是她養著的小兔子,當然金衣玉食、看似無憂無慮,卻逃不出一方小小的樊籠,任人把玩把玩簸弄。

安妮對于沖破的測驗考試有三個階段。在第一個階段里,安妮以取悅薩拉的體例去換取薩拉對本身的取悅,這也是安妮與薩拉之間關系的均衡階段;而小兔子也被薩拉輕忽,只能在籠子里打轉。在此時,這種均衡焦灼地維持在二人的關系之間,綿亙著不成消弭的障礙——王權的枷鎖束縛。在這個階段傍邊,安妮并未熟悉到與本身伴生已久的王權的意義到底在于何處,在她的眼中國度戰爭的歷程比不外她親身的病痛與孑然一身的寂寞。這個階段,直到阿比蓋爾闖入她的視野之后才被打破。在一場舞會傍邊,目睹薩拉與異性翩翩起舞之后,安妮以情人的體例標的目的薩拉發泄本身的不滿。這個階段,也以阿比蓋爾目睹安妮與薩拉的隱秘情人關系而了結。

盡管安妮認心猿意馬的自我實現就是受盡愛人的寵溺,然而她生成的權杖卻讓她注心猿意馬不成能如通俗人般享受戀愛。阿比蓋爾的闖入讓安妮與薩拉的均衡被打破,小兔子也被阿比蓋爾以看似富有愛心地從籠子里放了出來,貌似自由地在親宮中玩耍。安妮起頭意識到本身是一個女王,她手中握有的王權力量,這是她可以沖破圈層的一種絕無僅有的體例。然而,安妮仍然執著于對于薩拉的感情,薩拉忙于政事而疏離了她反而釀成了一種冷酷的證實——這也讓她的王權力量當作為了無法沖破的枷鎖束縛。在這個階段,安妮意識到“我就是國度”,而她卻不肯意去接管這個事實——她不肯意接管這種無法改變的宿命,更不肯為之而消解自身的存在。這種心態在安妮的心中逐漸郁結,她被感情與責任雙方撕扯,因而在心態上逐漸解體。這種解體在她聽到庭園的室內樂吹奏后達到顛峰,安妮拖著半殘疾的病腿在宮中狂躁馳驅,她的敏感懦弱逐漸夾雜了瘋狂的權勢巨子,不僅暴怒地趕走了室內樂團,還掠取宮人手中的孩子。最終,這個階段以安妮被阿比蓋爾推來的輪椅“解救”而了結,這也是安妮最終走上沖破圈層、轉變為“女王”之路的主要轉折點。

在第三個階段,安妮在阿比蓋爾無心的鞭策下,逐漸接管了本身被軌制禁錮的事實。正如這些小兔子固然可以無憂無慮地在寢宮里玩耍覓食,卻仍然缺乏自由。安妮起頭直接介入政治決議計劃,盡管她的能力不足,但她仍然在極力地去理解這種她無法解脫的宿命。她起頭標的目的薩拉發號出令,起頭給她下馬威,而這也導致了薩拉的最終掉勢和阿比蓋爾的當作功上位,更從客不雅上制衡了輝格黨和托利黨——安妮起頭直接對英國的國度政治發生了影響。而在這個階段,感情與責任的撕扯仍在安妮身上不竭進行著,盡管安妮疲態盡顯,在充實理解了軌制的枷鎖束縛之后,她仿佛只能接管她無法解脫王權的這個事實。安妮最終對薩拉的流放,也是她終于告竣“上位”,當作為一個真正的“正職女王”的標記點。而在目睹了阿比蓋爾對本身的“孩子”——小兔子的施虐之后,安妮或許也看清晰了本身無法解脫的王權與父權在數十年來對本身的榨取與消磨。影片最終以安妮熬煎阿比蓋爾而了結,這也意味著安妮最終接管了本身當作為真正女王的事實——盡管這種外人無比牽蘿補屋求的權力,事實上只是不竭壓榨安妮小我自由的一個悲劇性的枷鎖束縛。

安妮既是薩拉與阿比蓋爾爭斗的傍觀者,也是這一場決戰苦戰的親歷者,更是二人爭奪的焦點對象。安妮所代表的體系體例與維持體系體例運行的軌制,必需在二者傍邊做出選擇。無論是薩拉所代表的自由,仍是阿比蓋爾所代表的欲望,安妮最終意識到二者不成得兼——在王權與父權的威壓下,若要自由,必需拋卻欲望;而若要告竣欲望,則只能拋卻自由。欲望與自由是自然對立的,自由是無法理解欲望的,而欲望則是限制自由的。而由王權和父權所圈心猿意馬的內部區域,自己就無法完全獲得自由——那么若要告竣自我實現,唯有以欲望為依托。

然而,蘭斯莫斯卻以一個意味深長的終局來表達了本身的立場:安妮女王威嚴地要求阿比蓋爾為本身紓緩病痛,并以阿比蓋爾凌虐小兔子的體例凌虐阿比蓋爾。這是否意味著安妮即便在標的目的欲望降服佩服的同時,也不曾拋卻對于自由的巴望?女王、阿比蓋爾與小兔子的畫面不竭疊化,似乎預示著欲望終將當作為女性標的目的上沖破的最大限制,而自由才是永無盡頭的一種追求。

在《驕子》的劇作傍邊,安妮女王是一個極為復雜的腳色,而她的這種復雜,恰是腳本在塑造人物、建構故事上最出彩之處。在每一個小場景中,安妮老是表示出某種特質,而待到情節的轉折點時,這些特質則被集中化,同時在這小我物身上爆發出來,從而使故事進入下一個階段。

從這個角度來說,安妮這個腳色在表演層面是最具難度的,也是最難把握的。演員必需把握到安妮身上所帶有的所有性格和隱喻,才可以或許體味出編劇在劇作傍邊設置的微妙細節,并在導演的調劑傍邊將每一場戲所要達到的人物塑造功能和情節推進功能完當作。扮演安妮的英國女演員奧利維亞·科爾曼精準地把握了安妮作為一個女性、一個女王、一個與丈夫孩子融為一體的復雜特質,表達出了導演所想要表達的切磋體系體例與小我、軌制與自由的思慮,超卓地完當作了安妮這個多條理、深隱喻的本家兒角形象,也是以獲得了今年度奧斯卡最佳女本家兒角的殊榮。

可以說,《驕子》看似是一個“宮斗”片子,而現實上,是徹底地消解“宮斗”的一部作品。盡管在一些層面,導演和編劇懷有一些對于 18 宿世紀英國宮廷的想象情節,而對于一個涉及宮廷政治的片子來說,這部片子的款式略小,視野也略微有些局限。可是總地說來,這部片子的基調與質感,充實傳達了這部作品所真正想要表達的哲學思惟,完當作了片子的社會議題。更難能可貴的是,這個故事是一個怪異的、只能發生在彼時彼刻、發生在英國宮廷的故事,是并世無雙的,很難被轉套至其他語境傍邊。相信在將來的片子創作傍邊,蘭斯莫斯必然能走得更遠。

- 發表于 2019-03-06 21:37

- 閱讀 ( 879 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 怎么查看嗶哩嗶哩B站動漫番劇視頻的幀數幀率 1403 瀏覽

- ps七芒星怎么畫 1222 瀏覽

- 在編程語言中怎樣定義隊列 749 瀏覽

- 怎樣將百度云備份照片恢復到手機 1291 瀏覽

- 怎么在Origin里同時畫兩個Y軸 1376 瀏覽

- 如何給自己P發型照片 951 瀏覽

- word如何自定義直線箭頭起點與終點的類型和粗細 1243 瀏覽

- 怎樣在PPT中快速的復制相同的圖形 899 瀏覽

- 如何快速在PS中換證件照背景 784 瀏覽

- 【iSlide】如何替換主題庫頁面里的背景圖片 1517 瀏覽

- word中如何輸入西里爾字母Ф 905 瀏覽

- Excel如何區分計算跨日期(加班到次日)的加班 920 瀏覽

- word中如何輸入西里爾字母У 736 瀏覽

- 快速了解krita的環繞模式 877 瀏覽

- word中如何輸入西里爾字母Т 826 瀏覽

- 蘋果電腦Mac系統如何手動修改設置時間 960 瀏覽

- 會聲會影如何添加碎片分裂轉場效果 730 瀏覽

- 郵政儲蓄銀行企業網銀二代UK如何安裝 3227 瀏覽

- 如何把IE瀏覽器從IE11降到IE8 1810 瀏覽

- PPT如何制作和設置擦除動畫效果 1126 瀏覽

- Word中如何打(勾)√和(叉) × 1200 瀏覽

- 如何對Word中的表格進行美化修改 698 瀏覽

- 在Excel中如何拆分文本數字 835 瀏覽

- PPT如何全屏播放 1079 瀏覽

- 如何瞬間刪除文章中的空行 761 瀏覽

- 如何快速去除文章的水印 944 瀏覽

- 如何快速在表格中計算工齡 802 瀏覽

- 淘寶38女王守護星攻略:怎么瓜分5000萬紅包 967 瀏覽

- js 枚舉怎么用 866 瀏覽

- 怎么退出釘釘原來的公司、釘釘如何退出企業團隊 1424 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 單鏈表的表示方法

- 怎樣使用命令標注圓的半徑

- 巴中市旅游攻略

- 秘魯五天五晚旅游攻略五:馬丘比丘

- 米飯套餐圖片設計

- 重慶去拉薩轉機 T3航站中轉T2航站

- 短發女孩頭像設計

- 印度尼西亞雨林旅游攻略

- 鉆石圖片設計

- 王府井美食攻略

- 英雄聯盟之中的法師怎么選擇符文

- 東莞虎門高鐵站換乘東莞軌道交通2號線簡介

- LOL德瑪西亞皇子打野的思路技巧

- 學生黨去哪里旅游

- 英雄聯盟中亞托克斯的使用的方法技巧

- QQ運動步數怎么更新不了

- 北京故宮門票售完怎么辦

- 武漢值得去的地方有哪些

- 穿高跟鞋如何跑步

- 哈登過人連續胯下技巧

- 微信最強連一連3級第50關攻略

- apex下載失敗怎么辦

- 微信歡樂斗地主殘局闖關專家難度第54關

- MacBook啟動臺文件夾怎么改名

- 史小坑的校園煩惱第43-44通關方法

- 微信歡樂斗地主殘局闖關專家難度第55關

- 為什么我合并后的MP4視頻不能在手機上播放

- 奇跡暖暖 鐘情舞曲 攻略

- 微信歡樂斗地主殘局闖關專家難度第53關

- 如何恢復Macbook Air出廠設置或重新安裝Mac OS