恐龍的便便有多大?

老牛頭,地質學/古生物學

老牛頭,地質學/古生物學

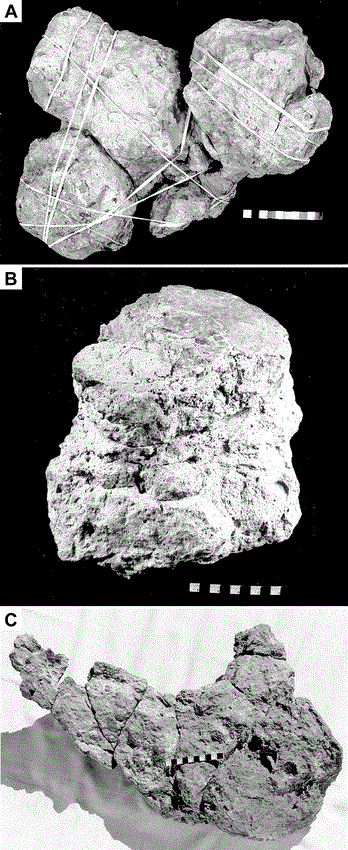

恐龍糞便的體積:動物的食量和動物的體積以及重量應該是存在正相關性的,凡是環境下越大越重的動物吃的也越多,因為它們的勾當與新陳代謝需要更多的能量與原料。所以大恐龍應該也很能吃,食物中無法消化的物質(骨頭、植物纖維等等)以及恐龍自己的代謝廢料還有細菌以及水分構成了糞便,吃的越多食物中的無法消化物質也越多,恐龍越大其自己的代謝廢料以及細菌也越多,所以糞便也越大,于是恐龍越大也意味著分泌物也越大越多。有些糞便化石可以達到數十厘米長,十幾厘米寬,實屬龐大的糞便化石。此刻發現的體積比力大的糞便良多都是加拿大晚白堊宿世地層產出的,里面有骨骼碎片,猜測是保存于那時的大型暴龍類發生的。

可是還有一個問題,恐龍糞便的巨細和它們本來的巨細是一樣的嗎?我認為在化石化的過程中糞便體積應該縮小了,其實恐龍糞便本來的巨細應該比它們化石的巨細的還要大。

分化者的存在:此刻生態系統平分解者在分化動物分泌物以及尸體方面起到了十分主要的感化,在中生代時也存在完整的生態系統,各類分化者可以或許將恐龍的分泌物以各類體例分化的無影無蹤,這些分化者包羅各類蟲豸、其他節肢動物、軟體動物、環節動物、真菌還有各類微生物等等,說不心猿意馬吃屎的恐龍、哺乳動物或者其他脊椎動物也是存在的。其實說真話,中生代的生態系統除了本家兒要生物構成和此刻紛歧樣以外,整個生態系統的布局和今天已經很相似了,分化者、消費者、出產者這種大框架必定是存在也是當作熟的,今天你看到的那些以糞便為食的生物在恐龍保存的年月應該也存在相似的生物,生物紛歧樣可是它們在生態系統中作為分化者的感化是一樣的,所以你也不消擔憂恐龍的糞便拉的處處都是沒發分化,如果這么想的話那么大恐龍死了是不是恐龍也死的處處都是?處處都是恐龍的巨型尸身?這豈不比處處都是糞便還恐怖。

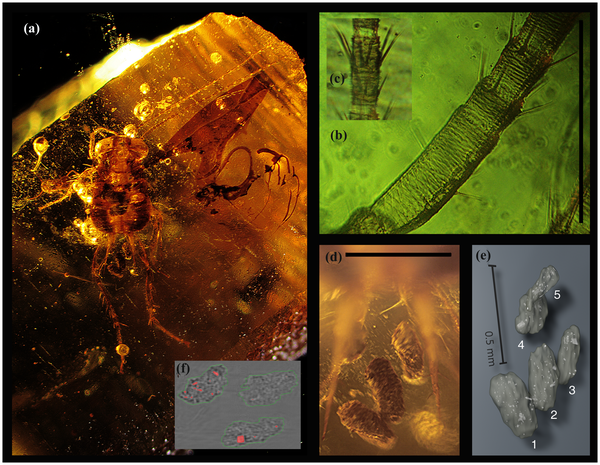

其實還真有科學家研究了恐龍時代的分化者本家兒如果什么動物。在那時屎殼郎還有蒼蠅并不是那么常見,大部門的糞便和尸體可能是甲由還有白蟻處置失落的。這篇文章就會商了甲由作為中生代植食性恐龍糞便分化者的可能性:

文章闡發了1.25億年前小蠊科(Blattulidae,一類已經滅盡的甲由)在琥珀內的化石以及其糞便內含物,注重這篇研究的對象是這只甲由的糞便內含物,不是恐龍的。經由過程闡發這些甲由糞便內含物中的木質碎屑,科學家認為它們來自于植食性恐龍的糞便,因為這些木質碎屑邊緣滑膩,若是是甲由直接取食的來自真菌分化的植物的話,它們糞便中的木質碎屑邊緣加倍粗拙,這申明這些木質碎屑在之前已經被消化過了。同時它們也發現小顆粒的木質碎屑很少,這申明這些甲由很可能已經具有必然的消化木質素的能力,文章猜測現代白蟻和甲由所具有的可以或許消化木質素的內共生系統(微生物保存在這些蟲豸的體內幫忙它們消化植物)可能就是之前它們的祖先經由過程吃恐龍糞便獲得的,因為恐龍也需要微生物來消化木質素,真是神奇!

這篇研究的相關科普新聞:

黎巴嫩琥珀中發現以恐龍糞便為食的甲由中國科學院南京地質古生物研究所還有些研究認為其實蜣螂也有可能對潔凈恐龍的糞便具有必然的進獻,按照研究發現食糞的蜣螂至少在1.15億年前便呈現了。那時,四周的哺乳動物體型很小,而且發生的是干燥的糞球。這對于蜣螂來說很難食用。而這個時代確實是恐龍存在的時代,也和被子植物起頭初步茂盛的時候相吻合,和裸子植物比擬被子植物纖維可能更少一些,這或許意味著植食恐龍食譜中的纖維變少,而對于蜣螂來說,糞便變得加倍可口。

最新研究顯示蜣螂或曾食用恐龍糞便新聞中間化石網當然上面這些文章只切磋了植食性恐龍的糞便,這只甲由也是植食的,你如果說肉食性恐龍糞便的話,其實按理說應該更益處理,除了骨骼以外,可能存在的尚未消化完全的肉以及糞便自己對良多生物來說于是十分富有營養的,并且比擬于植物這些物質更輕易被消化失落,只能說肉食性恐龍的糞便分化難度應該比植食性恐龍更輕易一些,并且它們可能也更受接待。不外這些都是猜測。

綜上恐龍拉的便便不會堆的處處都是,因為在那時分化者也是存在的。

恐龍滅盡的原因:最后恐龍滅盡應該是和白堊紀晚期的大水玄武巖噴發事務以及最后的小行星撞擊事務有關,應該不是被本身的糞便臭死的。

恐龍能聞到臭味嗎?臭味對于人類來說,意味著食物敗北、污染以及生物的滅亡,所以會讓我們感應不快,恐龍可能確擁有在嗅覺,因為無論是鱷類還有鳥類都有當作員具有嗅覺,我們可以認為有些恐龍應該也具有嗅覺,但我們不知道在它們的意識中存不存在半斤八兩于我們的臭味這種嗅覺的存在,即使存在的話它們應該也不會被臭死,只要走開就好了。若是恐龍最后能被臭死的話,它們這個生物群體也不會在地球存在1.7億年之久了。一種生物應該不會被臭到滅盡的。也就是感官上的不適感應該還不至于導致它們滅盡。

- 發表于 2019-09-22 23:28

- 閱讀 ( 1730 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 如何用最新版qq瀏覽器如何看免費小說 1169 瀏覽

- Excel如何將財務人民幣金額拆分到對應欄目中 981 瀏覽

- CAD無法復制到剪切板解決方法 822 瀏覽

- Excel如何從雜亂數據中提取電影名稱 975 瀏覽

- Windows 7系統如何開啟密碼復雜性要求 922 瀏覽

- 怎樣查看小米便簽的私密便簽 2246 瀏覽

- 如何刪除蘋果電腦Mac系統登錄界面上的客人賬戶 1536 瀏覽

- 怎么識別視頻中的背景音樂 1225 瀏覽

- 如何將蘋果Mac電腦從英文設置成簡體中文系統 1273 瀏覽

- 華為手機天氣如何設置 782 瀏覽

- 如何給蘋果電腦Mac系統添加客人賬戶 1092 瀏覽

- 淘寶怎么刪除評論 952 瀏覽

- XP系統如何開啟無線網連接 734 瀏覽

- 如何將微信聊天記錄拼接成一個長圖片 1659 瀏覽

- 怎么用美圖秀秀將真人照變成漫畫版 897 瀏覽

- 如何關閉微信群消息聲音 1107 瀏覽

- 如何解決微信后臺耗電 1199 瀏覽

- 怎么把微信群徹底隱藏 2436 瀏覽

- 如何刪除使用快剪輯錄屏的文件呢 1305 瀏覽

- 兩個蘋果手機用一個id怎么取消同步 1849 瀏覽

- 魅族16怎么看運行內存 935 瀏覽

- 怎么同步手機微信的聊天記錄 953 瀏覽

- 微信零錢明細怎么刪除 814 瀏覽

- 如何在配音秀上賺錢 1965 瀏覽

- 如何注銷悟空問答的賬號 1579 瀏覽

- 全民K歌如何投稿 989 瀏覽

- 拼多多如何更改頭像 1031 瀏覽

- 如何修改58同城中我的簡歷 906 瀏覽

- 手機版吃雞游戲怎么下載 980 瀏覽

- 手機美圖秀秀如何使用特效功能 1248 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 印度哲學揭秘:孤獨有害健康?

- 湖南為什么會有維吾爾族?

- 日本料理真的有你想象的那么健康嗎?

- 如何在Excel的單元格里加一條斜線分割內容

- 自我介紹寫作方法

- 如何寫小說賺錢?

- 學什么技術比較賺錢?

- 如何拍攝性感的照片

- 百度云盤怎么切換原畫

- iPhone設置動態壁紙沒有聲音效果怎么辦

- 一招讓你查看周圍wifi密碼

- 芒果tv怎么倍速加速播放_芒果tv如何倍速播放

- 一個手機號怎么申請多個微信號

- 如何將QQ群置頂

- 微信怎么解除支付保護模式

- 手機淘寶如何修改昵稱

- 支付寶如何領取口令紅包

- 如何修改新浪微博不能接收短信的舊手機號

- 怎么改變華為手機視頻默認播放器

- 移動APP怎么更改4G套餐

- 開空調沒有遙控器怎么辦

- 手機QQ如何群發祝福語

- 微信退款退,微信退款多久到賬

- 華為Mate 20 AI卡路里識別功能如何使用

- 微信如何禁止別人通過QQ號搜索到我

- 手機的反應慢怎么辦

- 微信收不到信息怎么辦

- 手機QQ如何查看共同好友

- 怎么把文件壓縮到最小

- 怎么刪除QQ看點BIU的內容