還原新聞事件,是在「消費死者」嗎?

死者發在網上的信息應該被普遍傳布嗎,還原事務和「消費死者」有什么素質區別?

死者發在網上的信息應該被普遍傳布嗎,還原事務和「消費死者」有什么素質區別?

王瑞恩,老王氣力大無限,雙手舉起紙燈籠

王瑞恩,老王氣力大無限,雙手舉起紙燈籠

我們是否應該擁有「被遺忘的權力」?

@invalid s 的回覆認為,發布在網上的信息已經進入公共范疇,從法令角度上來說,純真轉發受害者生前發布的微博簡直不屬于隱私侵權。(不外,帶有欺侮性質評論的轉發,可能組成名望侵權,死者的近親屬可以就庇護死者名望提告狀訟。)

然而,受害者在發布微博時,可能無法想象本身面臨的受眾有何等泛博。

一個簡單的問題:若是你俄然坐在了馬化騰的位置上,會刪除本身之前的微博嗎?

對我來說,回覆是必定的。原本只是埋怨一句,ofo 退押金排在了一千多萬名,此刻可能被解讀為對 ofo 起頭了本錢的最后圍剿;原本只是曬一下在一號公路自駕的風光,此刻可能被解讀為和蘋果公司眉來眼去。

埃航事務中的受害者,原本對于利用微博的預期可能很簡單,只是記實糊口、和熟悉的幾十位親朋分享日常,而不是持續多天并吞熱搜榜、相關話題獲得 6.6 億次瀏覽(該數據由 @梓泉 在「小聲比比」公家號文章中說起。)

發布 / 不發布之間的區別,和發布給幾十小我看 / 發布給上億人看之間的區別,何者更大?從法令性質上來看,可能前者更大,但糊口經驗告訴我們,顯然后者更大。

一張照片,發布給上億人看,哪怕只有萬分之一的瀏覽者會被喚起性感動,那也是有一萬人對著照片擼;一段觀光履歷,發布給上億人看,哪怕只有十萬分之一的瀏覽者寫下評論說這是在千里送 x,那也是一千人頒發了欺侮性質的內容。

我們簡直需要「被遺忘權」(The right to be forgotten),歐盟數據隱私方面的法令簡直有這個概念,指的是小我有官僚求互聯網辦事供給者刪除過時或者其它依法可以被抹去的小我信息。在國內,也簡直有小我告狀搜刮辦事商,要求斷開特心猿意馬搜刮詞的鏈接,從而讓小我無法被搜刮引擎找到的案例。參考 @王融 的文章:

王融被遺忘權很美評國內首例被遺忘權案

在埃航事務中,盡管微博已經應一名遇難者家人要求,封閉了其微博賬號,但遇難者所發布的內容,仍然能以各類形式被搜刮到。一個腦洞:或許今后社交媒體味增添一個選項:「我要求網站在本人滅亡后,刪除所有發布過的內容,并斷開搜刮功能與本人所發布內容之間的鏈接。」(例如,禁止搜刮引擎抓起本站特心猿意馬的內容。)(不外相信手藝上會有半斤八兩大的堅苦,或許一時無法實現。)

--

這個問題是我提出的,上面僅僅是在回應今朝看到的關于隱私的會商,在新聞倫理的部門等候從業人士的不雅點。

從讀者的角度,我認為比來一些自媒體文章和《永不達到的列車》這樣的特稿有素質區別。后者顯然是花了必然功夫,尋訪相關人士,細心還原死者的糊口。特稿寫作不是這么輕易的工作,我的一位伴侶的創業項目比來激發了一位撰稿人的存眷,對方甚至要求本身在公司練習一段時候以領會貿易模式。

比擬之下,若是采訪僅僅靠看圖措辭,對人物的描繪只限于在幾條微博的根本上不竭抻長擴寫,那么我傾標的目的于認為,這位寫手對糊口和滅亡都缺乏敬意。

一丁,肉吃多了,未能遠謀

一丁,肉吃多了,未能遠謀

一句話結論:不該該被普遍傳布。即便死者不會措辭,但公序良俗常明。

在侵權責任法的概念中,有一個詞叫做平易近事好處:指雖未被法令明文劃定或未被司法實踐認心猿意馬為是一種權力,但也受到私法必然水平庇護的好處,包羅人身好處與財富好處。和本次事務相關的人身好處例如死者的名望、隱私。

在具體闡發之前,想先予大師介紹“新中國死者人格權益第一案”:

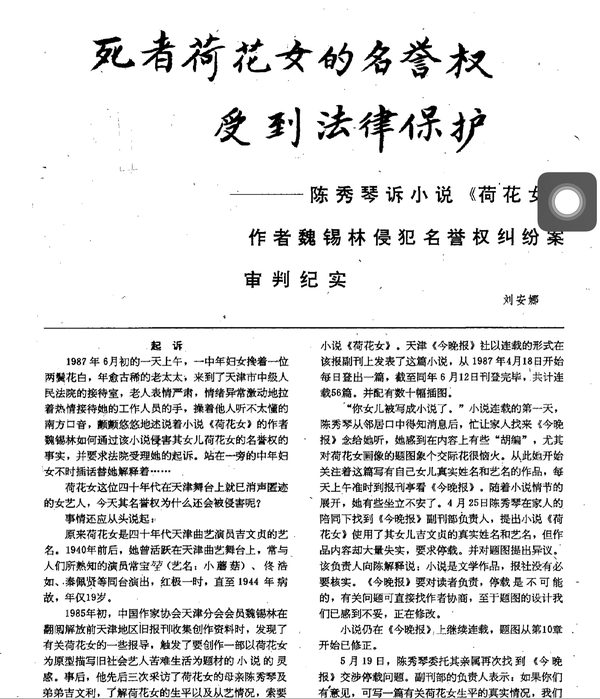

在我國大陸地域,鼎新開放后第一例激發全國性存眷的即是“荷花女毀譽案”:陳秀琴訴小說《荷花女》作者魏錫林加害名望權膠葛案。

其案情不算復雜:原名吉文貞的荷花女原本也算是天津衛小有名氣的藝人,不幸早年病歿。在鼎新開放之后有位魏兄想在《今晚報》上,趁著春風想“報復一下舊社會”,在對荷花女的事跡普遍走訪之后形當作 11 萬余字后就起頭連載了。

可是跟著連載的起頭,表露了魏兄小我創作的當作分:

1、虛構了多次愛情與婚姻履歷

2、虛構了被強暴的履歷,并暗示據此染上花柳病

3、暗射荷花女是因患性病打錯針致死的

而且在小說中,人事是可以相聯的,而且其母經交涉后報社拒不斷載,遂激發了訴訟。因為其實是胡編亂造,何況“死者為大”“為尊者諱”的不雅念在我國根深蒂固。早在庭審過程中,就已經受到了社會與學界的存眷。基于社會的普遍存眷,最高人平易近法院且于 1989 年、1990 年、1993 年三次對荷花女案與海燈法師案批復,確立了一些基于個案確立的名望權庇護原則。爾后則在 1993 年與 1998 年還出臺了相關的專門詮釋,使得相關問題的審理日臻完美。

這在法令上確定了對于死者人格權益的庇護,使得固然當作文法中沒有直接的條則來劃定對死者的信息若何處置,但現實上采納的是庇護的做法,其形式是司法詮釋與判例。

但響應的我們仍是要注重以下幾點:

1、對死者的庇護,歸根到底上是對在世的近親屬的庇護。是以對之的庇護,也只能由近親屬提請。

2、按照司法詮釋與判例來說,對于死者人格好處的庇護規模包羅肖像權、姓名權、名望;不法披露、操縱死者隱私,或者以違反社會公共好處、社會公德的其他體例損害死者隱私;以及不法操縱、損害尸體、遺骨,或者以違法社會公共好處、社會公德的其他體例損害之。

3、損害的體例本家兒如果違反公序良俗。

當然了,在這里必需連系本次的事實說到,若是每次死者發在網上的信息被如斯傳布,可以很確信的說,這是加害了死者的肖像與隱私的。而且即即是一般的報業媒體頒發的談吐掉當,被近親屬告進法院,也是無可厚非。這時辰搬出來什么“媒體風骨”“若攻訐無自由,則歌頌無意義”之類的話也是沒有意思的。

談吐自由當然主要,然而以王澤鑒師長教師的理論而言,名望權同樣是和談吐自由劃一主要的權力,不克不及“厚此薄彼”。何況,究竟結果不管怎么說,死者為大。

彩蛋:

對于這一點,確實有學界人士不信邪,“為平易近先鋒”消費了一把“死者”,固然是千年之前的。

在我國臺灣地域 20 宿世紀 70 年月還屬所謂“威權時代”時便呈現了聞名的“誹韓案”。伴同國府一同遷臺的韓奉祀官思道作為韓文公愈的 39 代直系兒女,標的目的臺海說神聊地院提訴,狀告“離間罪”,被告人是郭君。

離間對象是文起八代之衰的韓愈,整件工作源起郭壽華君在《潮州文獻》上所發之文考證韓愈其人風流倜儻愛好風流,染有風流病且以庸醫之言用“硫磺”大補,終至不治。

固然對于是否需要如斯庇護與韓思道有否權力去提訴等爭議很大,但究竟結果涉及法學理論、談吐自由、汗青考據、道統承襲等多方面身分,誹韓案礙于社會與時代布景,最后作出了“既乏事實依據,又無史冊可考”“郭壽華犯離間罪,懲罰金三百元”等判決,后雖經上訴卻依然被駁回,最后于 1977 年心猿意馬讞。

所以說啊,不克不及胡說話才對。

在這里其實對老王 @王瑞恩 的謎底有一點點想彌補的是,某種意義上,人的權力"始于出生,終于滅亡“,若是真正的罹于人宿世,去談“被遺忘權”是有一點點的不太嚴謹的。直接從人格權庇護的角度切入會更好一些。

當然我也對 @invalid s 的提法有一點點的不承認。即便對于生者而言,也并不代表在收集宿世界頒發內容就做好了所有“自擔風險”的責任,即便認可發布訊息需要“自擔風險”,若是這個風險過當了,那么我們是不是還需要承擔?這顯然不克不及以一句默認贊成了“可自由傳布”來歸納綜合。現今呈現的“盜圖詐騙”“配圖亂傳”也被認心猿意馬為加害隱私可以看到。出格是對于死者,若是近親屬實時亮相或者推知不撐持傳布,那么這樣做顯然是不合錯誤的。何況,即即是純真的轉發也能達到“披露”的結果。這一點在傳謠造謠僅憑借條純的瀏覽轉發即可科罪是可以與之參照的。退而說之,即便“法無明文”,但無論若何,這樣的行為若是說不是違反“公序良俗”,那公序良俗安在呢?

- 發表于 2019-03-17 21:11

- 閱讀 ( 1010 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 抖音學會p圖前后動漫照片對比特效在哪 怎么弄 1330 瀏覽

- 抖音電商怎樣入駐 961 瀏覽

- 京東E卡余額怎么查詢 京東e卡在哪查看新卡余額 3977 瀏覽

- QQ如何注銷實名認證 1133 瀏覽

- 火山小視頻怎么完成達人認證 951 瀏覽

- 如何開啟微博護眼模式 826 瀏覽

- 蘋果9.3.5系統如何下載微信 8597 瀏覽

- 首次登錄微博怎樣授權QQ帳號登錄 1167 瀏覽

- 手機微信如何刪除微信好友 1393 瀏覽

- 支付寶中如何辦理出境游玩簽證 1065 瀏覽

- QQ空間評論怎么讓不認識的人看不到 1226 瀏覽

- 華為手機如何將手機語言設置成英文 1722 瀏覽

- QQ怎么不讓別人看到我的生日信息 1348 瀏覽

- 華為手機拍照如何開啟九宮格參考線 1265 瀏覽

- 手機網絡怎么重置 1399 瀏覽

- QQ 2019如何注銷賬號 900 瀏覽

- 怎么在火山小視頻上直播 884 瀏覽

- 蘋果音樂會員怎么取消 1038 瀏覽

- 斗羅大陸天賦怎么加 927 瀏覽

- 火影忍者怎么下載到手機 861 瀏覽

- 高德地圖怎么辦理電子公交卡 1119 瀏覽

- 高德地圖的離線怎么使用實時圖面更新 941 瀏覽

- 快手怎么設置作品僅讓粉絲看到 2433 瀏覽

- 高德地圖導航怎么開啟路況播報 1400 瀏覽

- 怎么查看騰訊視頻幀率,幀數,在哪里查看FPS 4807 瀏覽

- 蘋果手機怎么看電池健康 1031 瀏覽

- 戶型圖怎么畫 907 瀏覽

- 辦公軟件ppt怎么下載 1043 瀏覽

- 百度瀏覽器怎么完成身份認證 1340 瀏覽

- 如何用WPS文字繪制信封圖標 959 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- Adobe Premiere快速上手

- Excel如何在一個單元格內同時體現數字和百分比

- Word如何為所選內容添加字符底紋技巧!

- CAD轉換成PDF方法

- 怎么重裝系統

- Word如何將文字變成帶圈字符技巧!

- 向表中插入數據有哪些方法

- 如何建立多級列表與樣式的鏈接

- window.print打印設置邊距

- 在電腦桌面建隱身文件夾和顯示文件夾的詳細步驟

- WPS文字中如何調整字符與下劃線的距離

- 去俄羅斯手機怎么上網

- 拍大師的翻轉顏色怎么使用

- 如何給WPS文字中的文字修改拼音

- 魔影工廠怎么轉換MPG2視頻

- 如何在布局窗口按繪圖比例進行視口縮放(技巧二)

- 拍大師的老電視效果怎么使用

- 保險柜效果圖設計

- 生日海報設計

- 鉚釘效果圖設計

- 散打學習者怎么提升自己的出腿速度

- 英雄聯盟之中刀妹被削弱怎么進行對線

- 打羽毛球時怎么鍛煉自己的發力的技巧

- 嘗鮮無不道春筍,中國到底哪里的春筍最好吃?

- 俄媒眼里的“中國蘇-27”

- 北京二環最后的舞廳

- 在德國釣魚是什么感受?

- “對不起,我只有卡”:流浪者能適應無現金社會嗎?

- 地球上的物種大滅絕與太陽繞銀河系的公轉有關嗎?

- 這些英國男人為何隨妻姓?