「超級視力」來了,經過改造的小鼠可裸眼看見紅外線

蘇澄宇,動物科學 / 動物營養 / 冷門問題收割者

蘇澄宇,動物科學 / 動物營養 / 冷門問題收割者

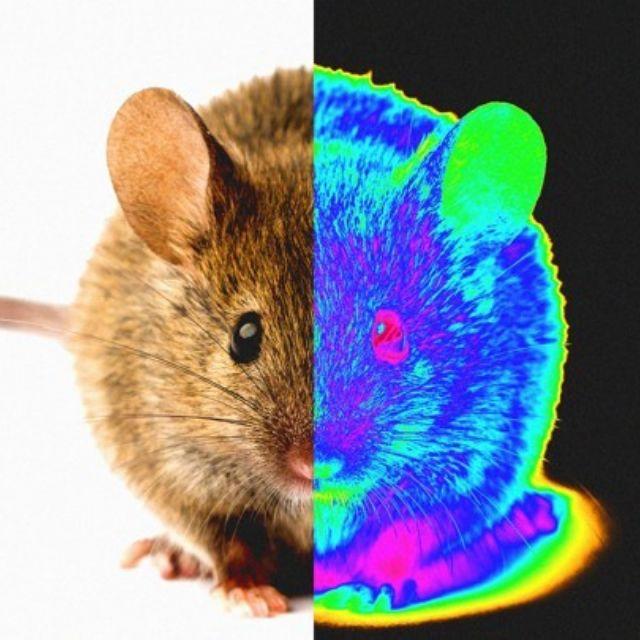

人眼可以或許看見紅外線嗎?至少小鼠做到了。近日,中國科學手藝大學薛天傳授研究組與美國韓綱傳授研究組合作,經由過程往小鼠視網膜上植入納米顆粒,初次實現了動物裸眼紅外光感知和紅外圖像視覺能力。該研究于 2019 年 2 月 28 日在線頒發在國際頂級期刊《Cell》上。

?

在這個地球上,能感知到紅外線的動物并不多。此中有我們熟知的蛇,蛇類蝮亞科都具有紅外感觸感染器,大大都蟒科的動物也有。這些蛇在鼻孔與眼之間的頰部每邊都有一個很是較著的頰窩,恰是它讓蛇感觸感染到了紅外線,然后將感觸感染到的紅外線旌旗燈號傳到大腦的視覺中間,使之可視化。

蛇類可以或許看見紅外線;圖片來自收集

蛇類可以或許看見紅外線;圖片來自收集一些魚也能看到,好比鯉魚、羅非魚和鮭魚,這里稍微提一下,鮭魚是只有洄游到淡水里滋生的時辰,眼球內會發生一系列的化學轉變,才能看到紅外線。牛蛙也能看到紅外線,不外只限于眼球的基層視網膜中。

而哺乳動物是看不到紅外線的,好比我們人類就看不到紅外線。人類能看到的電磁波輻射規模一般在 390 納米~700 納米之間,被稱為可見光,而紅外線的波長在 760 納米~1 毫米之間,緊鄰可見光的長波段。

人眼為何看不見紅外線?和感光細胞有關

人眼固然是一個復雜的光學系統,在動物界已經足夠優異了,但仍是存在著必然水平的光學缺陷。

具體而言,在可見光波段,人眼的視覺質量同時受視網膜的細胞布局和衍射極限的限制。光的波長越短,它在眼內介質中折射率越高;波長越長,則折射率越小。對于正視眼,一般波長為 555 納米的光線很好的聚焦在視網膜上,而短波段的核心于視網膜前,長波段核心于視網膜之后。這使得人眼對 555 納米波長的綠光最敏感,對波長更短的紫光和波長更長的紅光,則敏感性降低。

當這些光照在人的視網膜上,其光子能量會引起感光細胞內的分子布局轉變,從而形當作電脈沖(視神經旌旗燈號),并被傳送至大腦、發生視覺。

分歧波長的激光,從上往下波長漸短,而光子能量漸高;圖片來自收集

分歧波長的激光,從上往下波長漸短,而光子能量漸高;圖片來自收集那么,在非可見光波段,又是如何的呢?是因為光線無法照射到視網膜上嗎?

其實,波長在 760 納米~1 厘米之間的紅外線,是可以照射到視網膜上的。人眼看不見它,本家兒要與視網膜上的感光細胞的性質有關。感光細胞的分子組成決議了它只能領受某個能量規模內(可見光)的光子旌旗燈號。紅外線因為光子能量過低,無法讓感光細胞發生有用的電旌旗燈號,也就不會發生視神經旌旗燈號,也就是說看不到紅外線。

那有沒有什么法子能讓哺乳動物看見紅外線呢?謎底是必定的。

納米顆粒,給眼睛裝上“小型紅外探測器”

不知道大師還記不記得高中學過的一個公式:E=hc/λ,λ為波長,E 為(光子)能量,h 為普朗克常量,c 為光速,也就是說波長越長,能量越小。紅外線的波長大于可見光的波長,是以其能量小于可見光。若是讓紅外線的能量變大一些,是不是就能看到了呢?

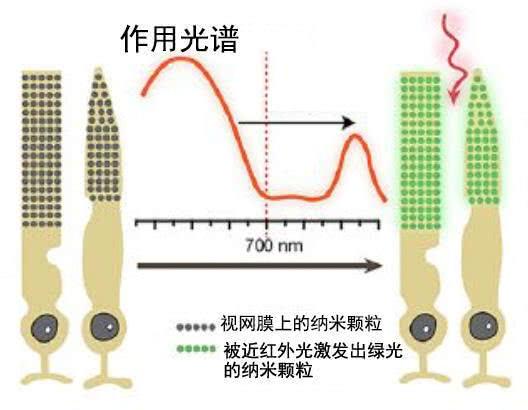

事實簡直如斯。中國科學手藝大學的科學家與美國馬薩諸塞州州立大學的研究組合作,操縱這一道理進行了一項試驗,初次實現了小鼠(哺乳動物)裸眼紅外光感知和紅外圖像視覺能力。當然,嘗試方式遠比一個公式要難:他們給小鼠的眼睛打針了一種由稀土金屬組成的納米材料,這種材料可以持久維持在激發態。

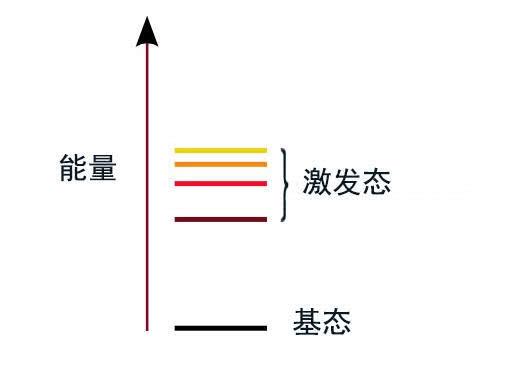

什么是激發態呢?一般來說,激發態是指一個系統中肆意一個比基態(最低能量態)具有更高能量的量子態,也就是說,它具有比系統所具最低能量更高的能量。處于基態的電子在接收能量(例如光子)后會短暫躍遷至激發態,隨即敏捷落回低能態,并釋放出能量(光子)。是以,處于激發態的系統都是不不變的,只能維持很短的時候,就是一剎時。更具體地說,短至十億分之一秒。

基態(低能態)電子在接收能量后會短暫躍遷至激發態(高能態);圖片來自收集

基態(低能態)電子在接收能量后會短暫躍遷至激發態(高能態);圖片來自收集可是對稀土金屬而言,這個激發態可以持續百萬分之一秒甚或千分之一秒。固然看上去也很短,但已經足夠讓它的電子在被激發(接收紅外光子)到某個高能態之后,再次接收能量躍遷至更高的能態,而且一向持續下去,直到“攢夠”足夠的能量,一次性回落到基態,釋放出一個高能量的光子。

當科學家把鉺和鐿和 ConA(一種從刀豆中提取的卵白)一同制備當作納米顆粒打針入小鼠眼內,這種卵白質可以幫忙納米顆粒附著在視網膜的感光細胞上。打針后,它們會在視網膜上細胞上形當作一層平均而持久的膜。

納米材料在接收波長在 980 納米四周的紅外光線后,會將之轉換為綠光,小鼠就可以看到了。這近似于在小鼠的眼睛里植入了數以千計的小型紅外探測器。

小鼠視網膜上的桿狀和錐狀感光細胞,上面是納米顆粒;圖片來自《細胞》

小鼠視網膜上的桿狀和錐狀感光細胞,上面是納米顆粒;圖片來自《細胞》當科學家將這種材料打針進老鼠的眼睛后,用紅外線照射它們的眼睛,發現它們的瞳孔縮小了,——這是一種下意識的縮瞳反映,表白它們可以看到紅外線。

接下來,科學家將試驗老鼠放入兩個相連的盒子,一個是暗中的,一點光也沒有,另一個則處在紅外線之中。

沒有做過試驗革新的小鼠,在正常環境下是不克不及分辯兩個盒子的分歧的,因為都是黑漆漆的。但對于做了革新的小鼠來說,處于紅外線照射下的盒子就是敞亮的,并且亮的恐怖。因為小鼠恐懼這些光線,所以它們大部門時候城市呆在沒有紅外線的“黑池子”里。

接下來科學家又做了另一個嘗試,他們將革新過的小鼠放到一個池子中,在這個池子里有一個埋沒的平臺,除非小鼠能找到這個埋沒平臺,不然就會沉入水中。小鼠想要活命,就得朝有旌旗燈號的平臺處移動。而這個旌旗燈號源恰是紅外線。不出料想,嘗試成果中只有被革新的小鼠識別出了旌旗燈號,跑到了埋沒平臺上。

這兩個試驗都證實了科學家革新小鼠當作功了,他們讓小鼠看到了紅外線。

所以,看到紅外線到底有什么用呢?

夜視眼或將當作為可能

你必然會想,若是人類也可以或許看到紅外線,豈不是超厲害,當作為超人了?沒錯。怎么說呢?因為這樣你就半斤八兩于裝了一個熱當作像儀在眼睛里,你所看到的物體顏色是跟著溫度而改變的,物體溫度越高,發出的光越敞亮、越鮮艷。因為任何只要在絕對零度之上的物體城市披發熱量,會輻射紅外線,不會跟著時候而改變,是以你不會再有黑漆漆的夜晚,一切都是可以看到的。

但也不見得太好,因為你眼中的宿世界將會釀成另一種宿世界,好比溫度太高的物體甚至會亮瞎你的眼,你有可能甚至不克不及直視暖鍋了,而那些沒有溫度的無機物,諸如湖泊,紅墻,城市變得暗淡無光。

當然前面說的這些只是該研究范疇的一個應用的可能性,就此刻而言,這項手藝更有可能用于醫學上,好比可以用來幫忙激發光敏藥物,對可見光無法等閑達到的處所發生治療結果。

作者 | 蘇澄宇 科普作家

審稿 | 高佩雯 中科院物理所博士

文章由騰訊科普“科普中國頭條創作與推送項目”團隊推出

轉載請注明來自科普中國

- 發表于 2019-04-17 22:56

- 閱讀 ( 1225 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 臺球圖片設計 944 瀏覽

- 豬豬頭像設計 1389 瀏覽

- 騎驢簡筆畫設計 1361 瀏覽

- 拼多多怎么樣發布商品到店鋪? 1761 瀏覽

- 小事 · 不是因為愛,是還債 1174 瀏覽

- 來,看看這篇給蔡徐坤律師函的「改錯」是如何讓人尷尬到臉酸 1683 瀏覽

- 巴黎圣母院災后重建為什么奢侈品公司會買單? 881 瀏覽

- 《魯邦三世》原作者加藤一彥去世,它曾在中國熱播 1181 瀏覽

- 死在直播鏡頭前,她度過了辛苦的一生 911 瀏覽

- 華為 P30 Pro 拍的月亮是 PS 的嗎? 2196 瀏覽

- 瞎扯 · 如何正確地吐槽 1208 瀏覽

- 如何利用網易小額貸開通蘇寧任性貸 990 瀏覽

- QQ空間設置僅自己可見后,怎么查看被擋訪客 5851 瀏覽

- 怎么申請網易小額貸?網易小額貸如何申請 913 瀏覽

- 阿里貸款平臺申請入口在哪里 1526 瀏覽

- 美團怎么申請貸款?美團小貸怎么申請 1643 瀏覽

- 如何實現調用類模版 907 瀏覽

- 在哪里查看個人社保繳費信息 1053 瀏覽

- 企業郵箱申請哪個便宜 1224 瀏覽

- qq如何設置群聊不能拉人進入討論組的權限 1024 瀏覽

- 小米9怎么開啟單手模式小屏模式怎么設置 3240 瀏覽

- 安凌CRM使用技巧:會員項目消費 920 瀏覽

- 淘寶賬號的等級怎么查詢 2094 瀏覽

- 威力導演的紙張2效果怎么使用 892 瀏覽

- 微信號注銷期間,好友是否還能給我發消息 20330 瀏覽

- 淘寶客怎么做 1016 瀏覽

- 威力導演的紙張1效果怎么使用 856 瀏覽

- 微信登錄不上怎么辦 2213 瀏覽

- 淘寶賣家怎么設置條件包郵和偏遠地區的運費模板 2249 瀏覽

- 威力導演的二元2效果怎么使用 853 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 如何快速提取單元格括號內的文字內容

- 迅雷下載慢要怎么辦?怎么加快呢

- Excel表格如何隔行隔列插入數據

- 微信電腦版取消開機自啟動

- 怎么制作二維碼,需要準備些什么

- Android Studio配置OkHttp3

- 使用格式工廠將MP3轉換為WAV格式

- 怎樣創建紅色條紋心

- 蘋果Mac版Google Chrome谷歌瀏覽器如何導入書簽

- 新買的U盤如何格式化

- Win10取消/恢復開機鎖屏界面的設置方法

- Win 10怎么使用數字鍵盤移動鼠標

- 如何隱藏WPS表格中的計算公式來保護商業秘密

- excel怎么刪除自己安裝的擴展插件或加載項

- 威力導演的雨滴效果怎么使用

- 怎么把WPS表格中相同顏色的數據放在一起排列

- excel更新后怎么查看軟件有哪些新增功能

- AE的鏡像效果怎么使用

- wps表格怎么改圖片背景色

- 怎么用快捷鍵新建文件夾

- premiere的三路色彩校正怎么使用

- wps文件表格怎樣導入到ps中

- 怎么用AE制作火焰字體

- 小米鎖屏畫報如何卸載 小米鎖屏畫報卸載攻略

- 網絡打印服務器、共享器安裝教程

- 蘋果手機通訊錄誤刪如何恢復

- 電腦怎么查看自己的wifi密碼

- Win10任務欄怎么放到屏幕頂部,改變任務欄位置

- 如何下載最新的Visio軟件

- 通過新建環境變量快速打開常用軟件或文件