那些沒能回來的小燕子,可能已經變成了燒烤

一個漢子在流離,數不盡的人觀望

一個漢子在流離,數不盡的人觀望

【本文共 3168 字,估計閱讀時候 6-8 分鐘,圖片 15 張,請盡量毗連 WIFI。首發于果殼物種日歷微信公家號 guokrpac,回絕轉載。】

?

我的故里在膠東半島的一座小城,這里的人們勤懇樸素,卻又老是像我爺爺一樣剛強得可愛:盡管立春至今已足足兩月,盡管天井的噴鼻椿早已萌發,也盡管窗外的春雨正在無聲揮灑,但老爺子依舊認為,春還沒來。而支撐他判定的身分也只有一個——燕子還沒回來。

一只具有白化突變基因的家燕。歐洲的家燕每年從非洲飛到歐洲,所以這是一只“脫非入歐”的小白臉(誤)。圖片:Marcel van Kammen / minden pictures

一只具有白化突變基因的家燕。歐洲的家燕每年從非洲飛到歐洲,所以這是一只“脫非入歐”的小白臉(誤)。圖片:Marcel van Kammen / minden pictures對于習慣以物候判定時令的農村人而言,劃過天際的燕影是春天最主要的徽記,然而本年的當地物候顯得非分特別奇異:翻查之前三十年的物候統計,故里的燕始鳴老是早于蛙始鳴,但本年的蛙聲已經在沉寂的夜里回蕩了半個多月,但燕鳴依然無跡可尋。

“始鳴期”是記實動物年度物候轉變的起點(和它對應的概念則是“絕鳴期”),從字面意思理解,它記實的其實是人們第一次聽到燕鳴的那個日期。這其實是一種無奈之下的變通之法,因為沒人能說清本年的第一只燕是在哪天呈現的。它們似乎老是俄然就呈現在我們身邊,而當金風抽豐蕭瑟時,我們也不知道它們會在哪天消逝得無影無蹤。

早在古希臘時代,家燕俄然呈現和神秘消逝的現象就曾引起不少爭論,那時的大學究亞里士多德曾試圖解開這種平常鳥類身上的謎團。或許是家燕銜泥筑巢的習性開導了他,亞里士多德果斷地認為,家燕并沒有像那些南飛的候鳥那樣離去,而是跑到河濱的泥潭里挖洞蟄伏去了——就像蛙和蛇一樣。

家燕收集土壤做巢。圖片:Ramon Navarro / minden pictures

家燕收集土壤做巢。圖片:Ramon Navarro / minden pictures?

盡管他的跟隨者們在隨后的一千多年里不竭地揮舞著鋤頭,試圖驗證這一判定,但“埋在泥巴里的燕子”始終未被發現。直到 18 宿世紀,被譽為現代不雅鳥之父的吉爾伯特·懷特(Gilbert White)在撰寫《塞爾伯恩博物志》(The Natural History and Antiquities of Selborne)時,依然無法判定家燕到底是遷移仍是蟄伏。

鳥類環志的應用最終打破了這個謎團。有一則未經證實的故事,講的是一位糊口在 18 宿世紀的瑞典鞋匠,突發奇想,給在自家屋檐下筑巢的燕子腿上捆了一個小條,上邊寫著:

燕子,你是那樣忠誠,請告訴我,你在何處過冬?

在第二年春天,鞋匠終于比及了燕歸來,而在燕子的另一條腿上,也綁上了一個小條,上邊寫著:

它在希臘雅典,安托萬家越冬,你為何刨根究底探問此事?

當作排立在電線上的家燕。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures(

當作排立在電線上的家燕。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures(?

盡管從今天的角度來看,希臘雅典并不是家燕傳統的越冬地,但以環志來研究家燕遷移路途的體例,簡直已經被普遍采用。1989 年頭,馬來西亞吉晉市(Kuching)捕捉的一只家燕身上,就帶有來自中國日照林業局的環志;而在非洲尼日利亞和南非捕捉的家燕身上的環志,則毫無疑問地表白這里是歐洲家燕的越冬場合。

在尼日利亞捕到的家燕,戴著來自意大利的環志。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures

在尼日利亞捕到的家燕,戴著來自意大利的環志。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures?

家燕遷移的不易察覺,也徐是多方身分配合導致的。

雁、鶴這樣的鳥類,老是在遷移過程中形陳規模復雜的集群,朝著明白的偏向浩大地飛翔,這樣的現象當然更輕易被人類所不雅察。但對于家燕來說,固然也有臨行之前的集結過程,但這種“遷移配合體”的布局倒是十分松散的,幾乎每一只燕都是獨自完當作這場漫長的旅途。

在遷移的過程中,家燕還會不竭地在路過地域逗留、覓食,這也給我們的不雅察造當作了很大的干擾——晚秋的海說神聊京或許還能看到燕子飄動的身影,但這些燕子可能只是從內蒙古飛來的過客,真正棲息在海說神聊京的燕群,或許已經南撤到了石家莊;當從西伯利亞南撤的最后一只燕分開海說神聊京時,人們才會感傷燕的離去,但現實上,海說神聊京的燕早已踏上飛越南海的旅途。

正在召開“遷移帶動大會”的家燕。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures

正在召開“遷移帶動大會”的家燕。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures?

天然萬物有太多奧秘持久不為人所知,這本沒什么稀奇,但當家燕當作為故事的本家兒角時,卻顯得十分突兀,究竟結果這種鳥類和人類是如斯親近,甚至達到了“共處一室”的水平。

作為一種純粹的野生鳥類,家燕和人的這份親近并非毫無出處。和很多喜好捕食蟲豸的鳥類相似,家燕偏心擁有低矮植被的坦蕩地帶,這樣的地貌不僅便于它們發現獵物,更可以削減高峻植被對捕獵勾當的阻礙,而人類農業勾當對林地的開墾,剛好為家燕締造了大片抱負的保存空間。

家燕當作群地在收割過的郊野上飛翔覓食。圖片:Nobuaki Hirano / minden pictures

家燕當作群地在收割過的郊野上飛翔覓食。圖片:Nobuaki Hirano / minden pictures?

不外,這樣的空間在孕育機遇的同時也躲藏著風險,憑借矯捷矯捷的飛翔能力。當作年家燕的天敵只有印度假吸血蝙蝠(Megaderma lyra)、游隼(Falco peregrinus)、非洲隼(Aquila spilogaster)等寥寥數種,但當它們需要筑巢滋生時,就必需考慮雛鳥的保存問題。

為了知足這個需求,家燕巢穴的選擇尺度不成謂不苛刻:家燕的獵物多是小巧的雙翅目、鞘翅目蟲豸,過小的食物導致它無法像猛禽一樣,遠程奔襲再帶回大塊的獵物喂飽幼雛。為了喂飽兒女,當作年家燕必需頻仍地歸巢,這就限制了燕巢和覓食區域之間的勾當半徑。家燕的巢穴是以泥質為基底的開放巢,材質和機關要求它必需擁有一個反對雨水和日曬的掩蔽處。家燕的幼雛是典型的晚當作雛,不克不及跟從怙恃勾當的幼雛弱小又無助,必需被安設在足夠平安的區域。

鋪著家禽羽毛和馬鬃的家燕巢。圖片:Kati Fleming / Wikimedia Commons

鋪著家禽羽毛和馬鬃的家燕巢。圖片:Kati Fleming / Wikimedia Commons?

所以,當家燕被人類農田四周的蟲豸吸引后,能知足這些筑巢要求的最優選就只剩下了一個——人類的建筑。我們無法知曉,是哪一只家燕起首邁出了這勇敢的一步,但在今天,在人類建筑下筑巢,已經當作為很多家燕的首選,無論是海說神聊美的谷倉、歐洲的馬廄,仍是中國農宅的廳堂里,都能見抵家燕忙碌紛飛銜泥筑巢的影子。

家燕筑巢和修補巢的工作十分繁重,經常需要持續十幾天,然而隨即開展的繁育工作更不輕松。在我國海說神聊方滋生的家燕往往一年滋生兩次,第一窩就經常有 4~6 枚卵,這些嗷嗷待哺的幼鳥可忙壞了喂養它們的怙恃。為了知足快速發展的幼雛的營養需求,一對家燕平均天天要外出 180 次,并給幼鳥帶回 450 只蟲豸,在持續 20 天的育雛期內,僅一窩雛鳥就耗損了 9000 只蟲豸,這還沒有把兩只當作鳥本身的口糧計較在內。而當第一窩幼雛離巢,當作長為高效的蟲豸獵手之后,第二窩燕卵的孵化工作就緊隨而至了。

“張大嘴,啊!”出巢的幼燕標的目的怙恃討食。圖片:Edwin Giesbers / minden pictures

“張大嘴,啊!”出巢的幼燕標的目的怙恃討食。圖片:Edwin Giesbers / minden pictures?

家燕對蟲豸的捕食能力,天然讓它們獲得了農人的喜愛。在擁有深摯農業傳統的中國,對于家燕的庇護甚至已經上升到了迷信的水平:家中擁有一窩燕巢被視為是福運的象征,而搗毀燕巢的行為不僅會粉碎福運,還會給搗毀燕巢的人帶來病痛。

“接著!”家燕給出巢的幼燕喂食。圖片:Phil Savoie / minden pictures

“接著!”家燕給出巢的幼燕喂食。圖片:Phil Savoie / minden pictures?

人類決心的呵護確保了孵育工作的平安,坦蕩的農田為兒女供給了充沛的食物來歷,再加上親鳥的精心孵育,雛燕的孵化率和保存率往往都能達到九當作。

達爾文曾按照馬爾薩斯(Thomas Robert Malthus)《生齒論》(An Essay on the Principle of Population)的開導,提出了天然選擇理論,按照《生齒論》的不雅點,生物的滋生是以指數增加,可以在短時候內發生數目驚人的兒女。若是只依據家燕興旺的滋生力,和半斤八兩高的幼鳥保存率來推算,我們很輕易得出結論:家燕的數目會以坐火箭的速度攀升。顯然事實并非如斯。必然有某種身分制約了家燕數目的爆發式增加。

?

當我們細心不雅察家燕的分布棲息圖時,很快就能發現制約家燕數目的身分——那就是漫長的遷移路程。

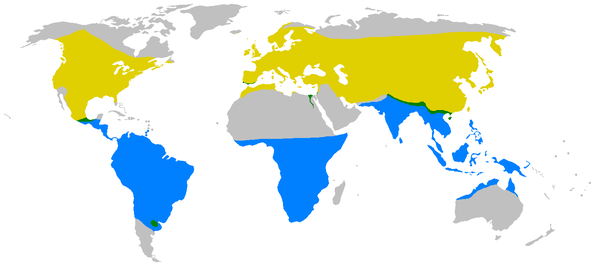

家燕的棲息分布圖,黃色為夏日滋生區,藍色為越冬區,綠色為留鳥區域。圖片:Roke,MPF / wikipedia

家燕的棲息分布圖,黃色為夏日滋生區,藍色為越冬區,綠色為留鳥區域。圖片:Roke,MPF / wikipedia?

以蟲豸為食的家燕受到天氣前提的影響極大,傍邊高緯度地域的氣溫下降,無法供給足夠的食物來歷時,它們就必需踏上這條艱辛的長路。對于尚未完全當作熟的年青家燕,和垂老的當作年家燕來說,如斯漫長的路程顯然極富挑戰性,即即是合法青丁壯的家燕,也很輕易在跨越海洋和荒涼時體力不支。盡管有研究表白家燕的壽命可達十一年,但在殘酷的遷移篩選下,絕大大都家燕都很難活到第五個年初。

對于糊口在歐洲的家燕來說,遷移的堅苦尤為凸起,當它們年復一年往返于歐洲和非洲棲息地之間時,綿亙此中的撒哈拉戈壁當作了無法逃避的阻礙。跟著全球天氣的持續轉變,撒哈拉的面積也在不竭擴大,這加倍大了家燕跨越這片滅亡之海時的堅苦。

“嚶嚶嚶,為什么抓著我?”鳥類學家在尼日利亞捕獲家燕研究。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures

“嚶嚶嚶,為什么抓著我?”鳥類學家在尼日利亞捕獲家燕研究。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures?

近三十年的研究表白,歐洲家燕的從頭至尾羽長度呈現增加的趨向。這可能是因為,很多從頭至尾羽短小的個別無法完當作艱難的遷移。天然選擇鞭策的演化之敏捷,反映了全球情況轉變的迅猛。

即便僥幸跨越戈壁,家燕也不克不及安枕無憂。在家燕很多傳統的越冬地,無需筑巢滋生的燕群極端依靠低矮的草甸棲息,而日益活躍的人類經濟勾當正在侵犯這些原生棲息地。2010 年,南非活著界杯揭幕前夜,提出打算要擴建機場。若是機場真的擴建,將威脅到三百萬只家燕的保存,所幸該項目最終并未啟動。而對于尼日利亞人來說,盡管他們也有近似中國人的“愛護家燕”的迷信思惟,但當食物欠缺的威脅幾次呈現時,人們更愿意將迷信置之腦后,將當作群棲息在草甸中的家燕,當當作一種廉價又易得的卵白質來歷。

尼日利亞,人們用近似掃把的東西捕獲家燕,作為彌補食物。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures

尼日利亞,人們用近似掃把的東西捕獲家燕,作為彌補食物。圖片:Cyril Ruoso / minden pictures

?

想到這里,我禁不住昂首看標的目的老宅房梁上的那窩燕巢,這些發生在遙遠宿世界的故事,似乎和我安好的故里毫無聯系關系。而作為一個數目復雜,分布區域極為普遍的物種,家燕的近況也還遠談不上求助緊急。但若是我們無法跳出人類思惟的局限,對峙是否有利于我們自身來判定一種生物的價值,單單按照種群數量的幾多來決議是否庇護一個物種,或者以國別分歧來推諉庇護生物的責任,就很可能會給將來埋下隱患。南國的燕子即將回來,寂靜的春天也即將迎來朝氣。家燕,以及很多不如家燕討人喜愛的生靈的將來,是否也會變得加倍明媚暖和呢?

停在樹枝上的年幼家燕。圖片:Frank Vassen / Flickr

停在樹枝上的年幼家燕。圖片:Frank Vassen / Flickr- 發表于 2019-04-29 21:14

- 閱讀 ( 1130 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 3Dmax可編輯網格邊切角 851 瀏覽

- 6招幫你調理女性月經不調 791 瀏覽

- Mac蘋果Pages 文稿如何設置紙張頁面橫向 1341 瀏覽

- Excel或者WPS表格水印圖片的制作 1005 瀏覽

- 怎樣在Powerpoint中添加主題 885 瀏覽

- 如何批量刪除Word文檔中的圖片 873 瀏覽

- Server 2012如何調整窗口標題欄文字大小 949 瀏覽

- 3Dmax如何制作方形吸頂燈 1341 瀏覽

- 如何在白板軟件中插入文本 808 瀏覽

- iPhone蘋果手機如何取消訂單退款 2557 瀏覽

- 進擊的巨人第三季part2在哪看,怎么在線看進擊 1010 瀏覽

- cdr如何制作天蝎座圖標 747 瀏覽

- 怎樣在QQ空間農場中將普通攤位升級到第5級 883 瀏覽

- 谷歌瀏覽器怎么刪除某個cookie 932 瀏覽

- 女性40以后飲酒對身體的影響 839 瀏覽

- 如何對Word中的表格數據快速求均值 884 瀏覽

- 在PPT中讓文字逐條顯現 827 瀏覽

- p使用pr的小技巧-2 780 瀏覽

- Office2013官方正式版免費完整下載安裝激活教程 817 瀏覽

- 吃完大蒜嘴里有味兒怎么辦怎樣去除口臭味兒 1063 瀏覽

- PR 做一個黑白世界的效果 976 瀏覽

- 怎么查看Delphi軟件中控件的屬性及代碼 830 瀏覽

- 如何查看電腦處理器(CPU)的詳細參數 1057 瀏覽

- 吃西葫蘆對你身體有哪些好處 837 瀏覽

- photoshop使用內容識別刪除選中區域 1270 瀏覽

- 如何快速找出excel兩列數據的不同項 1161 瀏覽

- win8系統如何禁止特定指定軟件程序聯網 988 瀏覽

- MATLAB畫圖標記特殊點的方法 2242 瀏覽

- 圖解利用WPF創建一個全屏應用程序 775 瀏覽

- Excel技巧之——去掉數據透視表中的“空白” 3081 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 怎樣才能拍攝出好看的婚紗照

- 新生兒姓名重復人數怎么查詢

- 微信怎么解除綁定的手機號碼

- 攜程上怎么領取優惠券

- 微信賬號如何進行申述找回

- 微信怎么制作電子名片

- 微信里的音頻文件怎么收藏保存

- 如何查看微信賬單

- 微信聽筒模式如何切換回來

- 怎么在微信里查詢社保信息

- 微信怎么把收藏的內容分享到朋友圈

- 斗魚直播怎么聯系客服

- 微信怎么設置不讓別人加自己

- 微信里的聊天記錄如何打包發給別人

- 怎么更換微信綁定的手機號

- 美顏相機怎么去除水印

- 王者榮耀如何讓別人看不到戰績

- 微信如何查看實名認證信息

- 手機阿里巴巴怎樣使用以圖找貨功能

- 微信保存的圖片在哪個文件夾里

- 華為手機計時器功能怎么使用

- 快手上怎么賣東西

- 蘋果手機自動刪除軟件怎么辦

- 怎樣最低的價格買到心儀的手機

- 蘋果xsmax怎么設置動態壁紙

- 百度手機衛士如何關閉軟件鎖

- iphoneX屏幕怎么分辨原裝

- 微信如何設置支付時驗證身份

- 微信聊天聯系人為什么多了耳朵標志?如何關閉

- 微信支付如何設置親情卡