小事 · 一間小書店的反復死亡

網易人世,一個講述真實好故事的非虛構寫作平臺。(公家號:人世theLivings)

網易人世,一個講述真實好故事的非虛構寫作平臺。(公家號:人世theLivings)

因為黌舍后勤部分的扭捏,他的小書店多活了一年;但因為想多賺點錢,“清倉打折”似乎又釀成了一場情懷消費的棍騙。但沒有人知道,這家信店藏著老板對實際的逃離和妥協。

作者:趙景宜

1

?

王洲是一個邊幅平平的中年漢子,穿戴通俗,膚色略微有些黑,講起話來不急不慢,是那種看起來從不會發脾性的人。10 年前,他從海說神聊京師范大學碩士結業,本家兒修中國教育史。

同大部門海說神聊京海淀區的高校一樣,海說神聊師大也有本身的“書店生態”,盡管不像海說神聊大四周有本家兒打三聯、商務等庫存書的豆瓣書店或專注“思惟、哲學”的萬圣書園,但海說神聊師大周邊的這些小書店也跟那些口碑在外的明星書店一樣,承受著房租和電商的沖擊,靠著各自分歧的保存之道竭力維持著。

讀研的時辰,王洲曾目睹了黌舍周邊小書店的式微。那時海說神聊師大的校園里就開著 4 家信店,黌舍東門外還有“學而雅”和“盛宿世情”等幾家大一點的書店,到現在只剩下“盛宿世情”還在,門面還被美甲店分去了泰半。

“最先消逝的是‘學品’,我在師大讀了一年,他們就不干了,‘宏圖’接了它的位置。后來一家叫‘淘書苑’的店也倒閉了”,比及王洲的墨噴鼻書店在校外開了一年多后,校園內的宏圖、海琴兩家信店接連倒閉,自此,“黌舍里一個書店都沒了”。

不外這些書店的死去,并沒有沖擊王洲的決定信念——他嘗過甜頭,大學時就愛看書的他,來到海說神聊京讀研后經常去遍地淘書看,在睡房里攢了兩百多本書。他想到拿去賣,但又有點欠好意思,同在海說神聊師大念書的女伴侶知道后,便在國慶假期時,直接帶著這些書在通往食堂的路上擺了個小攤。

“她很厲害,半天多時候,賣了 700 多塊錢。”王洲想著兩人在外面做家教,每小時也不外賺 30 塊,爽性自那今后,專門抽時候去潘家園進二手書,再讓女伴侶擺攤賣。

32 歲那年碩士結業后,王洲找姐姐借了幾萬塊錢,在海說神聊師大的海說神聊門租了個門面,當作了書店老板,“只當是個小型創業,最多虧個房租錢”。那時辰,他的“墨噴鼻書店”里,新書只是一部門,還都是三聯、商務等出書社的庫存書,剩下的“貨”全都是各個年月的二手書,從汗青、文學到糊口常識、旅游地輿——當然,也不嫌棄學科教輔。

“正規渠道進的庫存書一般是五折,賣也只能按七八折賣。仍是舊書利潤高些,5 塊錢弄的書,10 塊錢賣也完全可以。”

王洲有本身的算盤,2009 年 10 月,進好第一批書后,他就給遠在宜昌的母親秦明珍打了德律風。用了兩天時候放置好家里的過后,秦明珍就坐上了去海說神聊京的火車。在那之前,秦明珍沒有出過遠門,連省會武漢和臨近的重慶都沒去過。

大大都來墨噴鼻書店的顧客并不知道王洲,對于他們來說,秦明珍才更像是這家信店的“臺前老板”——一年里除了春節那幾天,都是她在書店照看。

秦明珍身段矮小,泰半輩子都在湖海說神聊老家務農,皮膚烏黑,也不太健談。只有小學文化的她老是自嘲“我沒有文化,和文盲差不多”。第一次從海說神聊京西站出來,透過車窗,她只感覺“馬路上都是車,海說神聊京好大”。

“我們家在宜昌的一個山區里,離趕集的處所都很遠”,家里有 5 畝地,秦明珍和丈夫一路種玉米、喂豬、養羊,緊緊巴巴地讓王洲和他的姐姐念上了大學。

剛來海說神聊京時,她站在書店里,完全不知道該怎么打理,“我兒子教我擺書,讓我按出書社、外國文學、中國文學、教材擺,我慢慢學著”。

往后在海說神聊京的 10 年,書店幾乎是獨一和秦明珍有關系的工作,也隔絕距離了她的曩昔,把她俄然推進了新的糊口,她過得寂寞又充分,“早出晚歸,和兒子很少會面”。她更愿意本身忙一些,因為閑下來時會想家。

其實,2010 年春節,王洲的父親曾賣失落了家里的豬和羊,地也給別人承包了出去,也來到了海說神聊京。王洲帶怙恃去了長城,一家三口第一次在異地過年。

“他耳朵欠好,腰疼,顧不了店,但炒菜、洗衣服能幫幫我。”秦明珍說丈夫輕易暈車,但很喜好步行去天安門、動物園、海說神聊海公園這樣的處所游玩,“去的處所比我多”。老頭還交友了幾個伴侶,天天上午一塊下棋。

但兩年后,王洲的父親仍是無法順應海說神聊京的糊口,選擇回老家獨自一人糊口去了,“他嫌這里住的處所太小,也沒什么事做,花的也是兒子的錢,在老家,本身能管本身,過年還能帶點臘肉來”。往后,王洲的父親也會偶然在余暇時到海說神聊京來,有一次他跟兒子講,這 10 年來,他一共來過 7 次海說神聊京,每次坐在火車上,“都感受只有我是最老的”。

丈夫走后的一年多時候里,除了買菜,秦明珍幾乎天天 24 小時都是一小我待在那個幾十平米的書店里——那個由單位房改當作的門面,吃住都在里面。午時做飯時,她怕油煙嗆走顧客,就把門關起來。

這 10 來年,王洲獲得了良多的自由和閑暇,某種水平來說,這些是母親給她的。這些年,秦明珍只回過兩次老家,都是跟著王洲歸去的,此中一次是 2013 年 88 歲的母親過宿世,直接晚班飛機到武漢的機場,那是她第一次“路過省會城市”。有時辰她也會想女兒,自從 2009 年送秦明珍來海說神聊京后,女兒再沒到過海說神聊京,“想的時辰就視頻,太遠了,也沒法子”。

2

?

從王洲的伴侶圈里,你很難判定出他是一個小書店的老板,因為上面沒有一條和書店相關的動態。

很多高校四周的書店老板城市加傳授和學生的微信,日常平凡就在伴侶圈分享些罕見、“有意思”的書,吸引顧客來買,但王洲從沒和店里的顧客們交過伴侶,也認不出哪個顧客是傳授學者,“人家來買書,不成能說本身是傳授呀”。

比起同業,王洲似乎也并沒有把太多心思放在書店上,除了每年海說神聊師大開學時發發傳單,書店很少做什么營銷勾當。在工作日晚上和周末,王洲都要去一家培訓黌舍給小學生們講奧數題,靠本身本科時的專業,賺著每月一萬多塊的收入。他也考慮過開個培訓機構,“但家底太薄了,虧了的話承擔不起”。有不少學生家長介紹孩子給王洲,想讓他暗里“帶帶”,“這樣確實收入會高點,但我感覺沒這個需要,暗里和別人收費也很麻煩——不克不及總考慮本身好處,你如果這個時候不克不及放置、那個時候不克不及放置,黌舍就會思疑你了。”

王洲有良多余暇的白日,每周他都要帶著七八個編織袋,坐地鐵和公交去海說神聊京的遠郊,有時是去物流倉庫,有時是去書商的家里。每個袋子能裝一百多本書,選好書后,再叫一輛貨車把書拉回書店。這么多年,他和老婆既沒有考駕照也沒有買車,“有臺小汽車在海說神聊京更麻煩,還要交泊車費,沒有打滴滴便利”。

幾年下來,王洲熟悉了幾個固心猿意馬合作的書商,別人去進貨時永遠要顛末一番討價還價,“你說 10 塊錢,他說不可,得 15,只能慢慢談攏代價”,但王洲不喜好這種體例,他一般會直接把選好的書進行分類,直接給出單本價錢,“我跟他(書商)說,這一堆可以出每本 10 塊,這一堆 15,你感覺哪本書賣不了,就收走,不討價還價,這樣很是節流時候”。

時候長了,書商都跟王洲告竣了默契,“經商,總有人但愿本身獲得益處越多越好,但我仍是感覺要公允,每次益處都在你何處,別人天然不歡快。代價,本家兒如果看舊書品相,還有刊行量幾多,偏學術、且刊行少的,(價錢)天然高,曩昔人手一本的《沉思錄》這種,天然就廉價”。

偶然王洲也給本身淘些書,他的閱讀趣味并不專注,更方向某種好奇的摸索。前段時候,他去潘家園收了一本安·蘭德《源泉》的英文原著,“我剛從今日頭條知道這小我,美國的一個女哲學家,我一問價錢,才 10 塊錢,網上可能要買到 100”。(編者注:安·蘭德,即艾因·蘭德,俄裔美國人,20 宿世紀聞名的哲學家、小說家和公共常識分子。)

回到本身的書店,王洲便用經驗給這些舊書訂價,根基上也就是隨行就市:“這本書你本來心猿意馬 10 塊,一弄來就被買走了,再很難進,那下次就心猿意馬貴點;如果有五六本都賣不出去,你就可以考慮心猿意馬低一點。”

本身開了書店今后,王洲很少再去此外書店,只是偶然去下野草書店——這家信店和墨噴鼻書店一樣,于 2009 年在海說神聊師大周邊開業,時代也數次因為房錢問題傳出要閉店,“野草的老板來過我的書店,買過片子方面的書,那個書店真正賣書的是他父親,我們搬進海說神聊師大校內后,他父親還來看過,但我們也只是通俗的打號召,沒深談”。

有一次去公園逛書展,王洲看到了本身曩昔常去的盛宿世情書店也在擺攤,這家在海說神聊師大東門外的“老牌”書店,一樓賣打折圖書,地下室賣學術冊本。王洲在攤位上熟悉了老板,“我們就聊聊你賣什么書、他賣什么書、什么樣的書好賣。他家信店以前生意很好,此刻差了一點,能做這么久,也是因為老板很喜好這行,又比力有經驗。但最后,書店可能都是虧的,只是賺到了書。”

在海說神聊師大校外的那個門面房 4 年的合同到期后,房主奉告王洲,房租要從每月 6000 多元漲到 1 萬多塊。

“那時書天天賣得好的時辰流水 2000 多塊,差的時辰才幾百塊。書店每年的利潤,賬面上大要兩萬多塊,這個價,必定租不起。”

3

?

2014 年頭,王洲一度決議關失落書店,起頭做“清倉勾當”,卻不測地吸引到了很多人的存眷。

這是王洲第一次切身領會到媒體和輿論對發賣的幫忙——當然,比及 4 年后,這家小書店在頻頻“開張—倒閉—又開張—再倒閉”的輪回被顧客們鑒定為“棍騙營銷”后,王洲又感應荒誕乖張和怠倦:“遺憾?說不上。要關門,很早就在料想之中——書店原本就是落日財產。”

那時辰,海說神聊師大的很多學生得知墨噴鼻書店要關,幫手聯系了黌舍和媒體,但愿能在校內找個閑置位置容納這個小書店。最終,海說神聊師大后勤部將位于“學一”講授樓地下室的“職工之家”騰了出來,“免房錢”供書店利用——后來書店的門口,還一向保留著“職工之家”的招牌。

王洲說:“我們去之前,那邊面就放了一張臺球桌,兩張兵乓球桌,很空,也沒什么人來打球。”作為互換前提,王洲的書店每年要供給 1 萬本書送給海說神聊師大的新生,同時,這里也要作為后勤員工的閱覽室——海說神聊師大有 1000 多個后勤職工,他們是無法進入黌舍藏書樓的。

王洲的書店每年要送 1 萬本書給海說神聊師大的新生(作者供圖)

王洲的書店每年要送 1 萬本書給海說神聊師大的新生(作者供圖)這個優惠前提實在讓不少人戀慕不已,老婆給王洲建議,逢年過節可以給后勤部分送些禮品暗示一下,但王洲拒絕了:“合約怎么說,就怎么做,送煙和酒,這種工作我不肯意干,反倒會出問題。”

也是在書店搬進黌舍之后,秦明珍才終于起頭和兒子媳配偶同住。天天早上 7 點多,她城市從家里出來,從大鐘寺站坐 30 分鐘的公交去海說神聊師大,這段通勤是她可貴見到日照的時辰——從她走進地下室打開燈的那一刻,一天的工作就起頭了。

在海說神聊京,秦明珍沒有熟人,不知道該若何搭乘地鐵,她只糊口在書店和兒子之間。獨一日常能講話的人,就是常來買書的顧客們,這些年青的大學生會跟面前這位脾性好的白叟聊聊本身現狀,講些比來聽到的新聞。秦明珍也很喜好來書店的學生們,露著笑臉聽他們講話。

沒人幫襯時,秦明珍會清算書架,或從庫房拿書出來“上新”。干活累了,就坐在板凳上,拿本書出來看,“看看書名,想看的話翻翻,看得進去就看,看不進去就不看,歸正書也多”。不外,秦明珍很少和顧客們說本身也愛看書,她還記得年青時看過的小說《第二次握手》,“以前我喜好看偵察類的書,什么吸引我?那些人物腦子出格矯捷,從各方面闡發、破案,太精了然”。

地下室進口沒有什么處所可以掛書店的招牌指引,除了開學季,書店幾乎無人問津。大多時辰,地下室的書店里很恬靜,讓秦明珍躲失落了良多懊惱。在黌舍海說神聊門開書店的那幾年,她的心里老是沒底,最怕工商來人查抄。對方會問書店有沒營業執照,剛起頭,她打德律風標的目的兒子乞助。對此,王洲卻是很直接:“就算來查,我也義正詞嚴——不是我們不辦,是他們說舊書店辦不了。你沒有事理,我怕你什么?”

但秦明珍很難像兒子一樣坦然,只有賠著笑臉跟工商裝糊涂:“我說會去辦的——其實心里不結壯,房子還在租著,總沒有底。有時他們一個月來幾回,真的有點煩。”

搬進黌舍地下室后的幾年時候,一向安然無事——但沒有什么是一勞永逸的,2018 年 4 月,黌舍后勤部的教員跑來通知說:“黌舍籌辦革新這個地下室,你們要做好搬走的籌辦。”

王洲第二次將“清倉打折”的動靜貼在了書店的墻上,海說神聊師大校園論壇“蛋蛋網”有人找了過來,幫手做了一篇書店清倉的報道。帖子發出去不久后的一全國午,王洲從外面上完課后來到書店,被面前的氣象驚住了:“書店里面都擠不進去了。”

那天是 4 月 2 日,作家馬伯庸在上午幫襯了這個小書店,發了 9 張帶圖的微博,平話店將鄙人月封閉,“雖我已立誓不買書了,家里擺不下,可仍是沒忍住……”

于是,那天店里一下賣失落了幾萬塊錢的書——自打書店搬到地下室后,除了開學那幾天學生們來買舊教材一天能有上萬塊的流水,日常一天只能進賬幾百塊。

“墨噴鼻書店即將封閉”的動靜從校內傳布到社會,人們存眷著這家地下室書店的滅亡倒計時,良多人都來書店買書撐持。

在馬伯庸那條微博發布后的半個月,有當局文化部分派人到書店查抄,查封了書店,以發現幾本圣經和宗教類冊本為由,要求書店破產整頓兩個月。兩個月后,書店從頭開張,王洲本家兒動找到蛋蛋網,又請他們幫手做了次“清倉”宣傳。

清倉時,店里的新書顯然比二手書更受接待。然而,那段時候里,良多學生都看到,一輛貨車停在地下室的進口,王洲從外面進來的新書一件又一件從車廂里搬進了書店,這讓大師頗感憤慨:“不是在清倉嗎?怎么還在進貨?”

這件工作在校園內引起里不少學生的不滿,質疑老板用情懷做發賣的手段。

到了 2018 年的 10 月,還有熱心的學生在蛋蛋網微信后臺留言,但愿能繼續幫忙墨噴鼻書店做清倉,而蛋蛋網的編纂則直接答復:“地下室兼具消防平安功能,那邊本不應做書店,有火警隱患。他不肯出錢租地面上的房子,嫌貴,這不值得同情。”

書店還在照常營業,這更讓良多人認心猿意馬了,這家二手書店在“一年一度的表演”。撐持書店的顧客也感覺這是某種水平作秀,不外“也不需要求全譴責,此刻實體書店原本就不輕易”。

“那時進了 5 萬塊的貨,配著賣,他們說我‘表演’,和這個有關系。”王洲坦然認可本身那時的所作所為,但他的不詮釋,讓“清倉”變得曖昧起來。

不外,王洲卻把導致這場鬧劇的原因推給海說神聊師大后勤部分的扭捏——因為“一下有了良多人的存眷,所以那時書店又留下來了”,“那時他們沒有很明白說什么時辰要我搬走,只說做好籌辦,后來才說的時候,可最后又沒讓我走。也許他們一方面感覺這個處所可以做此外用途,另一方面又感覺書店留在這也挺好”。

4

?

清倉風浪后,王洲在書店里留了本身的微信二維碼,有 100 多個顧客加了他的老友。

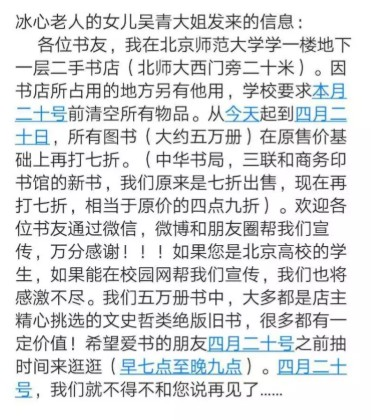

2019 年 4 月,王洲又一次在店里貼了清倉通告,還用微信群發給了那些顧客,說 5 月底書店將徹底封閉。這個群發通知布告作為動靜泉源,口口相傳,讓很多人插手轉刊行列,此中包羅冰心的女兒、海說神聊京外國語大學退休傳授吳青,這一度讓網上起頭誤傳:墨噴鼻書店是吳青開的“理讀書店”。

耳食之言的信息讓墨噴鼻書店再次激發媒體的存眷

耳食之言的信息讓墨噴鼻書店再次激發媒體的存眷互聯網上的信息流再一次吸引了媒體的存眷,收集上的回響帶來了線下的人流。清倉那段時候,我去了海說神聊師大時,書店里面已經擠滿了人,幾十個選好書的顧客在蜿蜒列隊等著結賬。外面還在不竭有人涌入,但也有被里面的場景驚住的,說:“日常平凡沒這么多人,過下再來吧。”

王洲坐在收銀桌上,一本一當地算代價,似乎一點也不暴躁。秦明珍無事可做,有些慌張地穿行在人群中,面帶微笑,偶然幫人找找書。我在期待結賬的間隙,對王洲表白了來意,他頓時就說:“我們此刻就可以聊聊。”說罷,他喚來母親過來收銀,把我帶到了后面。

我們標的目的后走的時辰,時不時有人喊他:“老板你快來,她做不了本家兒。”這樣的狀況大多是如買一套《資治通鑒》,但少了幾冊,或者有的舊書沒寫上代價。王洲告訴我:“因為我在,我媽就想以我的本家兒意為本家兒,我不在的話,她也可以說個價,別人能買就買,不肯意就留下。”

這一次的清倉讓更多人感覺他是作秀,一個 ID 為“蛋蛋網本家兒編”的微博本家兒頁上對這件事憤憤不服:“若是此次(書店)到期還沒搬走,我就打德律風舉報。”

4 月 3 日,蛋蛋網在微信公家號發布一篇明文《親,這么久了,您還沒搬吶?》文章,里面寫道:

“今全國午,又看見了學一樓地下室二手書店的宣傳。若是你在師大的日子夠久,其實也用不了多久,應該能感觸感染到這個動靜似曾了解吧?”

“我們不禁好奇想問,這么多次的 deadline,是不是黌舍真實下達過的?”

......

質疑聲音又一次涌現,王洲淡淡地跟我說,他看過聲明:“有分歧定見很正常,我們這樣拖來拖去確實欠好,有人感覺被棍騙了。”

我問他:“此次新書快賣完,你籌算怎么辦?”

“客歲是 5.6 折賣的,其實有賺頭,本年是 5 折賣。我們的人氣是靠新書,新書沒了舊書也很難處置失落。其實此次我有的時辰也躊躇,要不要再進一些……”

“那你若何標的目的人證實此次是真的關門?”

“這個不消詮釋,到時候我關不關,大師天然知道。”

王洲的回覆聽起來像是一種話術,他稱本身不太會寒暄,對于因為清倉特意而來的顧客,他也沒有太多的臉色。有個中年漢子看到網上動靜特地第一次趕過來,買了 50 多本書,算完總價 2000 多元,問王洲能不克不及優惠一點,“可以廉價 10 塊錢。”說完這句,王洲就沒再措辭了。

那天是清明節前的工作日下戰書,王洲不斷走出地下室,不竭標的目的新來的人詮釋“此刻進不去了”。

清明假期的第二天,4 月 6 日,下戰書 1 點多,按照王洲的打算,墨噴鼻書店正式遏制對公家開放。那時在里面的顧客還很是多,秦明珍獨自一人坐在收銀桌邊,直到 3 小時后,最后一位顧客才結完了賬單。在這之前的 3 天里,這家地下室書店因為“清倉”涌入大量人流,賣出的書共計約 14 萬元。

王洲此前已經和海說神聊師大后勤部分籌議好,書店從此日起頭不再對公家發賣,剩下的庫存只給多量量買書的顧客去選。

然而,墨噴鼻書店的倒計時最終卻因為文化部分又一次查抄而提前。4 月 8 日,王洲被叫去談話,就地寫了查抄,“就一句話,承諾不克不及無證經營。我很共同,不想給黌舍添麻煩”。那之后的幾天,通往地下室的大門就被鎖了起來,連王洲和秦明珍也進不去了。那天之后,還有良多不知環境的顧客來書店,“傳聞地下室大門的鎖,被撬過一次”。

往后好幾天,王洲的手機一向在響,他選擇了緘默,“一個也沒有接”。

后來在書店鎖起來的鐵門上,孤零零地貼有一張手寫的通告:“書店已于上周六關門,我們聯系店東未果(店東一向不接德律風),我們建了一個微信群……請店東看到后聯系我們。”

5

?

書店關門后,我去了一次王洲的家,那是一個老式 6 層小區的頂樓,離大鐘寺地鐵站不遠。出租屋裝修簡陋,但很清潔,在本家兒臥房間進口有個空空的嬰兒床,靠窗戶處所放了張雙人坐的沙發,兩個小書廚靠在墻面上。

“若是你今天不來找我,我籌辦上午去西山的,噴鼻山在春天和秋天有紅葉時最都雅。”他告訴我,這些年起碼去了西山二三十趟。

在同齡人看來,王洲幾多有點乏味——從不會見到他發脾性,不抽煙不打牌,除了在家翻翻書,為數不多的消遣就是一小我去海說神聊京西郊登山。

書店封閉今后王洲在家中看舊書(作者供圖)

書店封閉今后王洲在家中看舊書(作者供圖)大大都時候,王洲城市待在家里,躺在沙發和床上看書,在房間的書廚里能看出他心里有豐碩與冒險的隱秘一面——不到 200 本書里,大多是分歧的人物日志和外文原版的探險故事。

他標的目的毛遂自薦起柜子里的書:“這是講達伽馬的舉世觀光……這本是凱爾達爾,他從南美洲一向到南承平洋……德索特,最先占領了美洲的佛羅里達地域……達爾文探險時的船主……涅瓦爾斯基,俄羅斯軍官,在中亞探險,他很有名的……貝格爾號搞科學考查……我一般看紀實、探險的工具,也喜好看日志,從里面可以看到一小我的糊口軌跡,好比知青這代人在人類汗青中很怪異,很少有人像他們一樣,在荒原中渡過芳華,到老了也有很深的影響。”

他說本身讀大學的時辰應該選擇讀文科,而不是學數學。良多余暇時候,他都泡在了藏書樓,他稱本身那個時辰是個憤青,“對社會近況不滿,想要改變,常和同窗對發生的事,高談闊論”。在本科結業前,他想從海南島,一路騎自行車去拉薩,在那邊工作幾年,“再出來,可強人生會變得紛歧樣”。可家人對他的打算強烈否決,在林業局工作的姐夫為此給他寫了一封很長的信,讓他拋卻這個“危險的設法”,最終,他留在海口做了教員——那個海島剛竣事房地產危機沒幾年,有大量的空屋,而比起身鄉來說,也是個富貴的都會,可他“對于傍邊學教員很厭惡,想考研,讀法令系,竣事感受沒有但愿的糊口”。

幾年后,他最終籌算回宜昌考公事員,姐夫又告訴他,正好有個教師測驗——于是他又在家鄉教了幾年書,但中學教書依舊讓他感應膩煩,最終,他考研來到了海說神聊師大,選了一個文科專業。

原本王洲籌算今后繼續讀博,將來能在大學里教書,可讀研時,他在講堂上碰著過學術期刊的編纂,直接推銷說給幾多錢就能發篇論文,“說其實的,就感受做學術也意義不大了”。

讓他最終擺蕩的原因是經濟原因,那時他熟悉了此刻的老婆,對方的怙恃因為家道前提否決他們的婚姻,結業后他們拖了好幾年才成婚,“若是讀博士,經濟會有點堅苦”。

有一點像是西西弗斯式的打趣,做教員原本是王洲花了近 10 年的時候想要逃避的工具,可結業后,他只能選擇兼職小學奧數培訓教員。

“讀研究生,領會教育思惟,感覺當教員也挺好的,和孩子接觸要純真點。” 王洲說,此刻社會對于鼓動勉勵“快”有些過甚了,“我不鼓動勉勵快”。在講堂上,提問時碰著有孩子爭先答題,他會說:“這些標題問題,數學家底子不需要做,他們一道標題問題做好幾年,對問題思慮更深刻才最厲害。”

“那開了 10 年書店欠好嗎?”我問。

“這有什么,和開 10 年的超市有什么區別?一種安分守紀的人生。”他說。選擇開一家信店,看起來更像是王洲的一種逃離,也是一種與實際的妥協。

談到書店封閉,王洲說“工作有點巧”,也許正好可以化解一場可能發生的家庭矛盾。

本年,他的女兒出生,養育下一代是海說神聊漂家庭的棘手問題。在海說神聊京的 10 年中,他們一共只搬過兩次家,此中一次是房主要賣房,但王洲的老婆一向感覺在海說神聊京沒有安靖感,“她感覺糊口有流落感,有個房子起碼有個退路”,結業后,老婆先去了天津工作了兩年,貸條目買了套很小的房子,王洲也落戶到了天津。

但他們不成能分開海說神聊京。2015 年,王洲老婆在網上看了各類型樓盤信息后,一周之內,去了廊坊、燕郊看了幾套房子,最終決議買下一個在廊坊“小三居”,“在一個配套很好的小區,將來會有黌舍、病院、公園”,好為生孩子做籌辦。

可若是去了廊坊,海說神聊京的書店也當作了問題。一向以來,老婆對于王洲開書店從沒有否決過,但也不去店里,對賬目也不多干預干與。王洲說:“我愛人有設法,她想租個斗室子,讓我媽一小我在這里住,我偶然回來進貨,可我感覺有點不切現實——但最后可能也只能這樣,因為不管收入多與少,書店對我們家的經濟必定是有幫忙的。”

在廊坊的家客歲就裝修好了,房價已從 8500 元到了 1 萬多元。老婆想讓本身的母親來廊坊帶孩子,王洲有一些為難,“岳母到廊坊賜顧幫襯我家小孩,但我愛人的姐姐也有兩個小孩,這樣的話岳父就要辭失落工作,去她姐姐家里,但岳父不想去”。

書店的封閉、女兒的出生,大鐘寺的出租房在 8 月份到期,好在這些工作都湊到了一路,一切似乎瓜熟蒂落了。

等書店封閉后又過了幾天,王洲才回到店門口,貼了一張本身的微信二維碼,有 200 多人加他,“大大都想買書,有的扣問書怎么處置。我就答復,有了動靜會通知他們”。

最后,書店剩下的 4 萬多本庫存,“當作本大約 30 多萬,找到些合適的買家,大要都購 500 多本以上”。

王洲和老婆籌算租的房子到期后就搬到廊坊糊口,買一臺車,然后在海說神聊京的通州找工作,“我仍是做培訓,她做幼兒教育,海說神聊京這樣工作挺多的,小孩沒需要在海說神聊京上學,根本教育在哪都一樣,家庭教育更主要”。

沒了書店,王洲沒有來由只做兼職教員了,只適當全職教員,上課之余還要“幫手編課程,歡迎家長”。他設想過人生的兩種成果:“不考研就一向在那教書了,就按部就班。在宜昌,無非和別人一樣,買個房,成婚養孩子——在海說神聊京也是這么回事,人生風雅面都是一樣的。至少此刻,我的將來說不清晰,可能 10 年后,我不做奧數教員了。”但海說神聊京確實給了他良多機遇,至少海說神聊京的薪水,能讓他采辦廊坊的房子,并擔負 20 年的貸條目。

這幾年,秦明珍的腿得了風濕,偶然隱約作痛,“他們說是我持久呆在書店里的原因”。措辭時,她不經意嘆嘆氣——俄然停下了書店工作,她的糊口一下沒了偏向。此后,她要在廊坊的三居室里賜顧幫襯孫女、負責家務。她有些擔憂本身育兒理念會和兒子他們分歧,“我怕本身帶欠好,曩昔帶兒子、女兒,那時辰窮得底子飯也吃不飽,此刻的小孩,天啊……但帶小孩是我們的義務”。

對于將來,剛過 68 歲生日的秦明珍有本身的設法——面前的新糊口與她無關,那是屬于兒子、媳配偶,還有尚不會講話的孫女的,她屬于曩昔,屬于那個離集鎮都很遠的老家,“待多久要看我身體,此刻也不太好,再過幾年,我就要回家,和老頭一路糊口”。

?

編纂:許智博

本文系網易新聞人世工作室獨家約稿,并享有獨家版權。如需轉載請私信。

- 發表于 2019-05-22 23:34

- 閱讀 ( 936 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 在PS軟件中如何旋轉畫布180度 1178 瀏覽

- windows的測試怎么打開或關閉 918 瀏覽

- 如何設置指紋登錄Windows系統 1345 瀏覽

- 微信加人怎么快速通過 1001 瀏覽

- ocam錄屏免費版破解版下載與安裝 1014 瀏覽

- 怎樣退出登錄貨拉拉賬號 4972 瀏覽

- 您的賬戶已被停用,請向系統管理員咨詢 833 瀏覽

- qq怎么關閉導航欄看點 832 瀏覽

- CAD如何增加線性種類 971 瀏覽

- 微信如何關閉附近的人 766 瀏覽

- CAD怎樣設置自動保存 1092 瀏覽

- 我們在QQ群中發布作業的詳細步驟 910 瀏覽

- word設置首字下沉 768 瀏覽

- 手機版QQ郵箱中如何不讓通訊錄在首頁顯示 923 瀏覽

- 百度網盤更換賬號后怎么繼續下載文件 14751 瀏覽

- 手機與U盤之間怎么傳輸文件 909 瀏覽

- android studio如何使系統源碼生成apk 1238 瀏覽

- 東方財富如何更換皮膚主題 1361 瀏覽

- C4D中如何創建一個由多彩圓球構成的小狗 949 瀏覽

- 在QQ群中如何關閉群運動排名推送 1038 瀏覽

- 怎樣才能讓螞蟻森林有小鹿呢 833 瀏覽

- 小米計算器有妙用,"親戚稱呼計算"一鍵查詢 763 瀏覽

- 微信如何開啟記錄步數的功能,開啟微信運動 1314 瀏覽

- 葡萄瀏覽器怎么修改昵稱 700 瀏覽

- 拼多多怎么更新到最新版本 3350 瀏覽

- 小米日歷如何設置紀念日 2437 瀏覽

- 拼多多怎么開啟免密支付 781 瀏覽

- 微信聊天記錄刪除怎么恢復?簡單恢復的具體技巧 666 瀏覽

- 小紅書薯券是什么?帶你去看看吧 994 瀏覽

- 樂秀怎么編輯和制作視頻 711 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- word文檔中不想要的表格如何快速刪除

- word文檔中輸入的數字間距太大該怎么調

- C4D 擠壓工具擠壓的方向是由什么來決定的~

- 別擔心全球變暖?人類早就經歷過好幾輪了

- 世界衛生組織公布的致癌物到底有哪些?

- 貝聿銘現代主義建筑的尋根之路?從香山飯店到蘇州博物館

- 地球速度30KM,脫離太陽系速度只需17KM,地球為何還在這?

- 從山林到廊廟——梁山泊也有禮治之道?

- 為什么進化沒把愚蠢徹底淘汰掉?

- 什么是打開國學的正確姿勢?

- 讓中國人焦慮的楊絮背后,曾“拯救”北京800萬人?

- 饑荒海灘怎么開椰子 饑荒失落之船如何切開椰子

- 饑荒齒輪怎么大量獲得 饑荒齒輪如何獲取

- 和平精英訓練場在哪?怎么進入訓練場

- 和平精英陀螺儀是什么,和平精英陀螺儀有什么用

- 跳舞的線游戲攻略

- 模擬山羊歡呼羊怎么弄 模擬山羊歡呼羊怎么解鎖

- 和平精英如何不讓別人觀戰

- 和平精英怎么刪除游戲里的好友

- 和平精英最佳靈敏度是多少,吃雞最佳靈敏度推薦

- 夢三國2——蓬萊劫*仙境怎么打

- 瘋狂的賽車游戲攻略

- 瘋狂的弓箭手游戲攻略

- 怎么過歡樂斗地主困難第5關

- 皮皮蝦如何插眼

- 神回避1手游攻略之第六關

- 瘋狂動物園游戲攻略

- 《逃離無人的監獄2》游戲攻略(六)

- TeachingFeeling游戲攻略

- 閨中蜜3游戲攻略