如何看待《Nature》報道聲稱中國西北荒漠綠化可能導致水資源枯竭?

舒樂樂,水文學,空間數據挖掘

舒樂樂,水文學,空間數據挖掘

先上結論:這篇文章是一個非專業記者的不專業報道。 這是篇新聞( Nature News),并不是篇科學論文,所以見到《Nature》就膝蓋軟的先平身。

為什么說這篇文章很是不靠譜? 分四節來說

- 這個文章寫了什么,怎么寫的

- 事實植樹有沒有益處?

- 幾個擴展問題。

- 這個文章怎么寫才靠譜?

第一節: 這個文章寫了什么,怎么寫的

文章題目: China’s tree-planting drive could falter in a warming world。 全球變暖或將減弱中國的植樹念頭。

副題目:Researchers warn that the country’s push to hold back its deserts could strain water resources. 研究者警告,中國的治沙步履可能使水資本不勝重負。

文章題目單看沒什么問題。但副題目說治沙步履導致水資本嚴重,在文章中缺乏足夠的證據。 文章的本家兒題目和副題目別離用了“種樹”和“治沙”兩個相關卻分歧的概念,文章內部求全譴責的根基上是“種樹”。

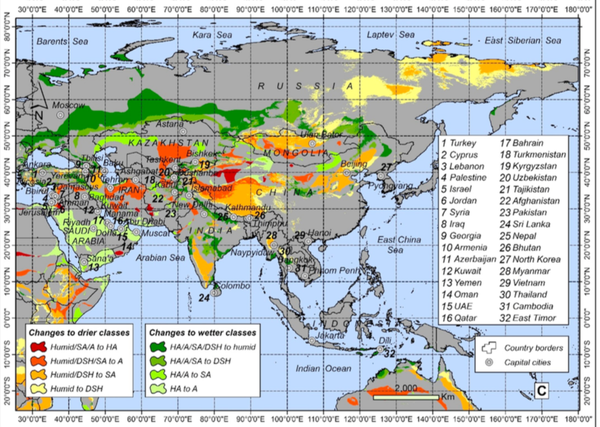

文章配圖的圖1

上面這個配圖寫的是中國種樹來阻止戈壁擴張,圖片上戈壁和“樹"涇渭分明,廣袤的戈壁和”樹“一線之隔。但現實上,地圖上并不是樹,甚至很難說是植被,它叫”草方格“,是中國戈壁地域防止戈壁擴展很是有用的手段。 作者先入為本家兒告訴你中國大面積種的就是樹、樹、樹、樹,一切都以種樹為靶子起頭,可是配圖是草方格。本文后面有專門對治沙的草方格有介紹。

第10段The growth of forests is significant and necessary progress in the fight against desertification, says Jianping Huang, a climate researcher at Lanzhou University

(蘭州大學 黃建平,種樹可以抵御戈壁化). (注:所有翻譯都是大意。下同)

第11段But it’s still too early to determine whether it has solved the problem, says Congbin Fu, director of the Institute for Climate and Global Change Research at Nanjing University. Land restoration is usually a long-term process — it can take several decades or even 100 years, he says.(南京大學符淙斌:說它已經解決戈壁化為時過早;生態恢復需要較長期間,甚至100多年

在科學研究里面,這兩個教員的話都是準確的,各自都有堅實的研究支撐。可是作者把他們放在了一路,是想用后者的話否認前者的不雅點。看似是科學家之間的否認,其實是作者想要表達的意思。

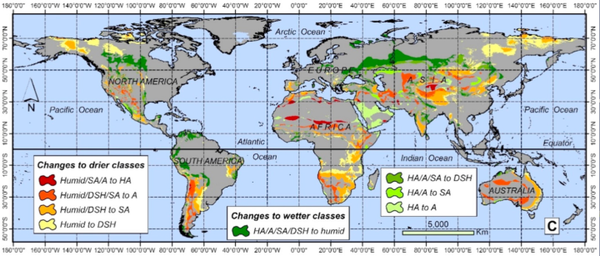

第13段Then there are water shortages. Large parts of China — including some areas where trees are being planted — are becoming drier. A study2 published online in July found that semi-arid areas in the country grew by 33% between 1994 and 2008 compared to between 1948 and 1962. Another paper3, co-authored by Sternberg, found that arid areas in China had increased by roughly 1.6 million square kilometres, about the size of Iran, since 1980 — probably due in large part to anthropogenic climate change. 引文2:對比1948-1962和1994-2008,半干旱面積增添33%. 引文3: 自1980年中國的干旱面積增添160萬平方公里,本家兒如果因為1980年來的人類勾當帶來的天氣轉變(anthropogenic climate change)。

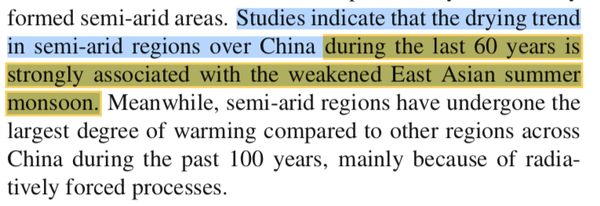

第一句說部門已經植樹的地域也變干了。引文2(study2)是引蘭州大學黃建平教員的研究,半干旱面積從1948-1962到1994-2008增加了33%。 可是,黃教員在文章里面明白說了“60年的變干和亞洲夏日季風變弱有關”,沒有提過植樹造林的問題或者forest一詞沒有在文章呈現過。

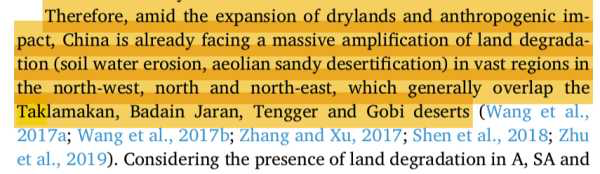

引文3(paper3)作者的原話是:Therefore, amid the expansion of drylands and anthropogenic impact, China is already facing a massive amplification of land degrada- tion (soil water erosion, aeolian sandy desertification) in vast regions in the north-west, north and north-east, which generally overlap the Taklamakan, Badain Jaran, Tengger and Gobi deserts。 也就是引文3的作者認為人類的勾當是導致本地戈壁化的原因。Nature的新聞作者沒有說是哪些年份,數據是2000之前的環境,良多中國粹者都有與引文作者不異的研究和結論,80-90年月粗放式成長和天氣轉變導致了戈壁化。這些年戈壁化加劇才導致國度正視退耕還林還草還牧,尤其是1999年之后恢復青山綠水的國度“退耕還林工程”啟動,全國的天然狀況獲得較著改善,后面良多數據和研究都能撐持這轉變一。 良多研究暗示中國天然情況變好都是從2000年之后起頭,此中就包羅被引用的符淙斌教員的研究。

新聞作者在這里仍是犯了一個錯誤。“arid areas...increased... probably due in large part to anthropogenic climate change”. 植樹造林目標恰是為了修復過度地盤開辟——開荒種地、城市化造當作的情況惡化,汗青的過度開辟就屬于人類勾當引起的天氣轉變anthropogenic climate change,但同時植樹造林也屬于人類勾當,可是文章本家兒題是植樹造林的問題,提到這個戈壁化是因為人類勾當造當作的時辰,這個時辰需要申明是哪一種人類勾當——是粉碎原生植被的人類勾當仍是試圖修復植被的人類勾當。可是文章本家兒題是會商種樹,這里不說清晰是哪種,讀者天然會誤認為是植樹的人類勾當造當作了負面成果。

并不是植樹或者綠化工程導致變干和戈壁化,而是天氣+人類過度開辟勾當導致的。可是作者也許在暗示植樹造林導致的干旱或者戈壁化,這正合適文章的題目和副題目。

第14段Many of the plant species introduced to the Loess Plateau use more water than native vegetation. A 2016 study5 co-authored by Ciais found that the revitalized ecosystem is already sucking up rainfall and reducing the amount of water that runs off to rivers; a drier climate could exacerbate the situation and trigger water shortages for humans. A modelling study6 co-authored by Fu and published last month reached similar conclusions, and cautioned against continuing the Grain for Green Program.

第一句說大量非原生植物被蒔植在黃土高原,這類植物用水更多,不知道他的證據是什么。至少6篇文獻里面只有引文4呈現了原生和非原生植被問題(Hua, F.et al.Biological Conservation222, 113-124 (2018).)。但引文的闡述不是針對西海說神聊部黃土高原( Loess Plateau),而是一個專門針對中國四川海說神聊部(樂山到眉山一帶)植樹造林的問題,西南植樹的目標是經濟林,這里年均降雨量700-1500毫米,長短常潮濕的地域,并不涉及水資本爭奪而是水土連結和叢林生態系統,也與文章本家兒副題目關系不大。

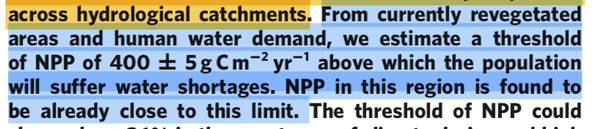

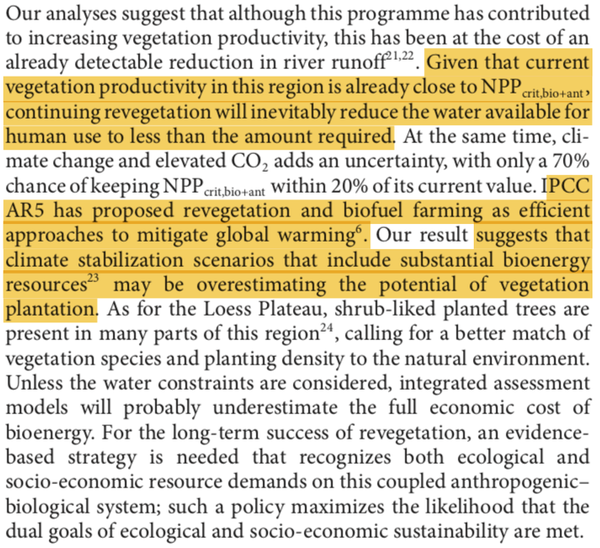

引文5說植被多河道徑流少在水文中很合適科學的邏輯,植被可以或許削減降雨快速匯入河流、增添入滲,有的環境下只是水在空間的從頭分派,若是沒有地下水儲量的轉變數據,我們需要謹嚴的說水資本的轉變。 作者生態中間馮曉明在文章中說植被和生齒的承載量接近水資本的可用量,是建議植被的最大適宜量已經達到了,不成再進一步綠化。引文5的作者馮曉明的工作很是很是具體扎實,發在nature子刊。這篇文章是最能撐持新聞作者題目不雅點的內容了。

這是引文5最后的總結,大師本身翻譯本身看吧。寫的很是好,絕對是科學家的素養和科學的表述體例。

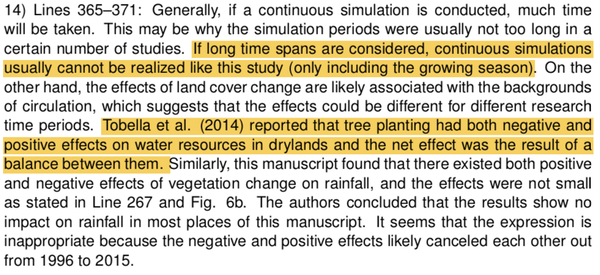

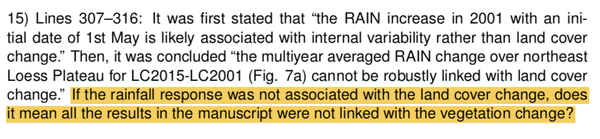

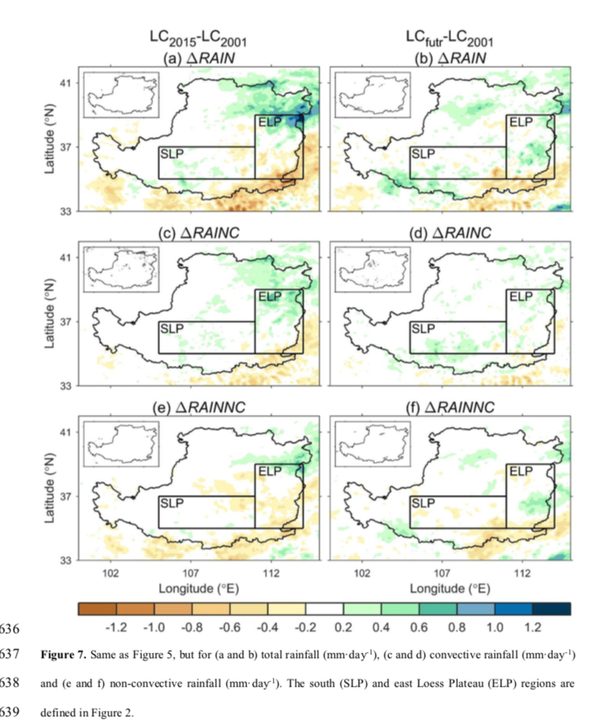

引文6是投在HESS上,尚未頒發仍在online discussion階段,文章的第二個review(RC2)里面就和作者會商了WRF模子能不克不及表達植被狀況的問題,還對文章的結論提出了質疑。引文6的作者的答復和點竄2019年9月24日才發到HESS上,可是《Nature》的記者9月23日就以它的結論頒發了這篇新聞。

引文6做了很是艱難的模子模擬工作,工作量應該很是大。但就是論證的邏輯有點問題,第二審稿人很負責,提了良多定見。 盡管按照模子成果,在黃土高原,地盤操縱轉變后,有的處所降雨增添了,有的處所削減了,可是投稿人認為作為整體降雨沒有增添,所以結論也是沒有增添降雨。 我感覺方式上都沒有問題,就是科學詮釋上需要改善,第一要成立退耕還林與模子內地盤操縱轉變之間的表征關系; 第二,總體上增減主要,可是更要闡發空間上為什么呈現分歧轉變,轉變是什么身分造當作的;第三,輸出變量(氣溫、降雨、徑流)和輸入變量(天氣驅動、地盤操縱、地形)尤其是地盤操縱空間特征之間的關系。 所以改一改文章要會商的本家兒題、梳理一下結論,這個會是篇很好的文章。

總之,《天然》這篇文章涉及了種樹、防沙治沙、天氣轉變、水資本欠缺等等若干相關問題,但沒有理清晰彼此的關系。文章本家兒題目針對的是純真“種樹”,副題目說的是防治戈壁化辦法。兩個題目說的是中國,可是幾個撐持論據是僅僅針對黃土高原的,把黃土高原的研究結論推廣到整個中國的政策,顯然不合理。別的,里面談到的種樹、防沙治沙、天氣轉變、水資本欠缺之間的邏輯鏈條很是不完整,論據也不敷充實,各類證據的時候點也都紛歧致。更要命的是各類證據是按照作者的想要表達的意思拔取的,那些與其不雅點相反的研究內容并沒有被說起。但上面涉及的科學家們的研究文章里面都有說起,科學家們的工作值得精讀。

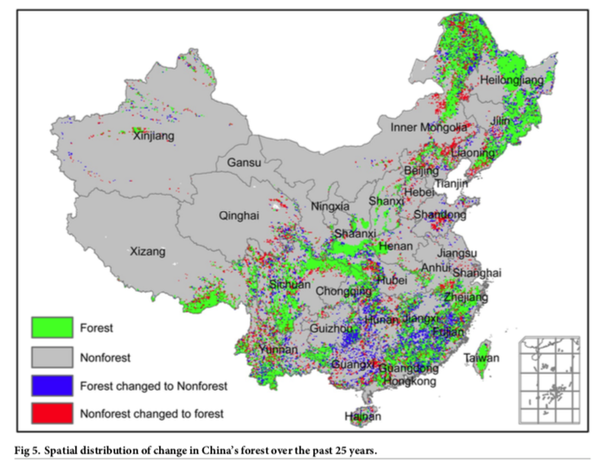

若是非要會商種樹的問題,我們可以參考引文1的圖5。圖上紅色是叢林擴張區域,藍色是叢林退化的區域。看得出來大部門的叢林擴展發生在漠河-騰沖分界線的東南側,也就是水資本相對充實的地域。其他幾個文獻提到的黃土高原的叢林擴張面積幾乎沒有。

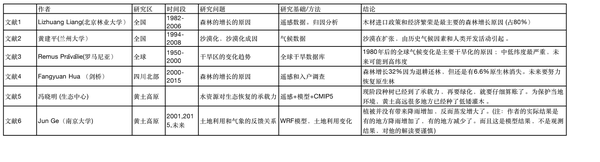

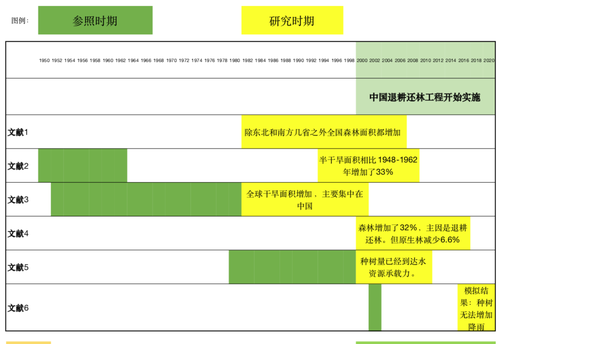

再總結一下這個新聞里面引用的6個文獻的研究,包羅研究的時候段、研究區域和結論。

第二節: 事實植樹有沒有益處。

簡單的說,這個問題沒有單一的、放之四海皆準的謎底。任何科學家的會商都是基于具體假設和問題的理性會商,可是并不適宜將單個結論放之四海。

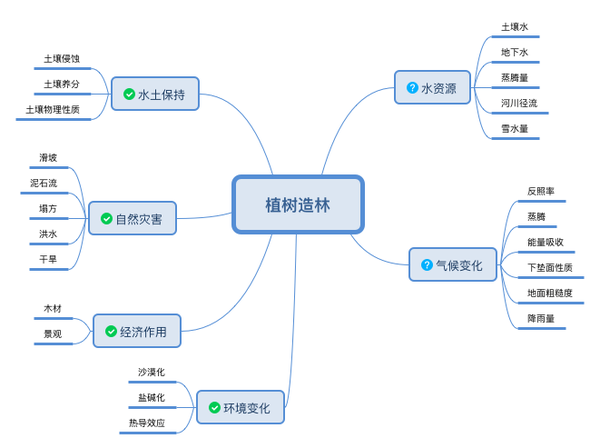

植樹造林涉及良多個面,有些益處是確定的,有些還需要進一步研究。

如下面這張圖。

上圖,左邊都是根基確定是益處的內容。右邊,是仍需要研究的內容。右邊的內容有一些是植樹造林有積極影響,有的是消極影響。但什么時辰積極什么時辰消極,要看具體問題和具體的研究區域。

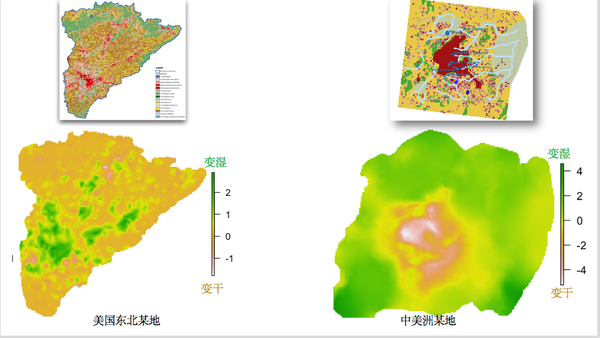

我本身曾經的兩個研究區域,科學問題是“地盤操縱對于水資本的影響”,一個在美國東海說神聊部,一個在中美洲,兩個處所對于這個問題的謎底是相反的;但研究內部的邏輯是一致的,就是水在天然空間的活動紀律;將發現應用在這兩個區域的時辰,所采用的方式也是有區此外。

所以單一的結論并不合用,不克不及解決復雜的天然問題,這一點在上面的每個科學家的文章里面都提到了。事實上,中國在防沙治沙和植樹造林政策上也并沒有要求所有簡直都同一種樹、種不異樹種、不異的維護模式,具體的操作都是按照本地狀況而決議的。 降雨充沛地域、荒涼地域、鹽堿化地域所蒔植的樹種都是有區此外,好比巴單吉林戈壁的梭梭、部門三海說神聊防護林的高峻喬木、塔里木等等的胡楊檉柳、西南地域的速生經濟作物。我本身就是西部戈壁里面長大的,上中學(90年月末)每年都去壓草方格和種梭梭,從來也沒有聽過在戈壁里面種樹的。

具體實踐中的錯誤良多。對于中國現階段的植樹造林實踐攻訐最厲害的應該是中心平易近族大學的曹宿世雄的四篇文章,很是激烈的攻訐,可是他具有科學家的素養,就事論事,針對不合理的實踐作出的攻訐,指出為什么有些地域的人工蒔植植被的滅亡率出格高,為什么此刻的實踐不算當作功。他更多是指出這40年來的教訓,擔并沒有直接否認整個植樹的價值。參考曹宿世雄教員2017年在科學網的一篇博客:科學網庇護情況應不該該植樹造林曹宿世雄的博文

科學家不盲目,盲目標只是有心的記者和沒腦子的讀者。

第三節:幾個擴展問題

- 良多人都談論一個很浮泛的天氣轉變和天然情況,怕植樹粉碎來原有的戈壁天然情況。

起首具體問題仍是具體闡發,好比西海說神聊的石羊河,黑河,和羅布泊等等,在不遠的汗青之前水量充沛,野生植被前提很不錯,后來的戈壁化和天氣和人類勾當有關,植樹就是報酬修復了。這里面涉及的種樹并不是大師想象中的高峻闊葉林,而是本地的特有耐寒耐旱耐鹽堿的樹、灌木、多年草本。

種樹自己也是考慮了本地的天氣和水文前提的,好比在騰格里戈壁和巴丹吉林戈壁的植樹,都是種梭梭,和紅柳,耐干旱耐貧瘠耐鹽堿。其他處所有利用檉柳和胡楊。這蒔植被的用水量很是低。 曩昔就在騰格里戈壁就以野生的梭梭、紅柳、沙棗為本家兒,后來逐漸這些野生植被滅亡,沙塵暴加劇。 持續的戈壁化侵蝕村莊農田,本地人平易近種樹壓沙,也是庇護本身的財富。

馬前卒在某次《睡前動靜》里面就提到,有些生態懦弱區域,應該讓那些人平易近搬家,減輕生態和資本的壓力,給生態恢復讓出更多前提。上面說的兩個戈壁四周近些年生齒都在削減。有一部門是生態移平易近的感化(至少始于15年前),退耕還林還草還牧,將水資本尚可的一部門地盤恢復當作天然植被,削減人類在缺水地域的耗水量。削減人類的水耗損,轉而分派給植被恢復,這是為了更大規模和更久遠的生態情況。

2. 報酬種樹粉碎情況和天氣的天然狀況,一旦到了某個臨界點(Tipping Point),植樹就有壞處了。

研究對于tipping point的問題不確定性很高,2019年有個《水文學未解決的23個問題》——是全球上百景象形象和水文科學家總結出來的。第一個就講天氣轉變和水文過程的tipping point是否存在。Is the hydrological cycle regionally accelerating/decelerating under climate and environmental change, and are there tipping points (irreversible changes)? 這個問題還懸而未決。 Tipping Point的概念也值得會商,若是有Negative Tipping Point,那么是否存在Positive Tipping Point;也就是irreversible的前提.

可是對于中國人而言植樹造林的益處是顯而易見的,我們傳統上遵守一個原則“坐而聯想不如奮起華為”。 讓情況更適宜出產糊口才是最本家兒要念頭,除了在水和天氣問題上會商植樹的問題,應該也考慮到植樹對于水土連結、招架風沙侵蝕、河流湖泊的演變、荒涼化、空氣除塵、以更新叢林為目標的造林等等的分歧方面。這也是中心平易近族大學曹宿世雄的文章經常提到在植樹中要穩重考慮的內容。

靠植樹改變局地降雨量的影響確實是杯水車薪。不外對于削減洪峰、削減沙塵暴、改變水的時候空間分、改變水質、削減水土和養分流掉方面的結果仍是比力較著的。所以問題釀成我們怎么界說植樹的益處,應該等候什么樣的益處,以及應該面對什么挑戰什么價格的問題了。

新聞作者提到替代方式; @ 在它的謎底種提到說綠化不該該合用單一樹種,這個完全準確。現實上,這已經不是什么新發現了,早在20年前——真的就是20年前——我上大學的時辰讀過的一本書就講過西南地域的植樹都是單一樹種問題,印象深刻的一句話就是“木+木 不等于 林”,叢林是種生態系統,純真的單一樹木與叢林的生態功能相去甚遠。并且這也是國度一向在做的內容。2002年的《退耕還林條例》值得看一遍。上面頻頻提到了曹宿世雄教員的文章和博客都值得讀,比網友和外國人理解得透辟。可是很可惜《Nature》的新聞記者沒有引用過曹教員的文章。

3 草方格若何阻止戈壁擴張?

一部門評論都存眷在“種樹”的問題上了,我想也是被文章帶偏了。我們來看看科研人員若何指導綠化和治沙的。有沒有網友想象中的種高峻闊葉樹導致“植物是抽水機,會抽干地下水”的問題。

下面就是用草方格模式讓沙生植物自我恢復的案例。

附屬中科院西海說神聊研究院對草方格和本地植物砂藍刺頭的生態感化有科學申明:

草方格發現之問寧夏沙坡頭戈壁生態系統國度野外科學不雅測研究站草方格和尼龍網沙障寧夏沙坡頭戈壁生態系統國度野外科學不雅測研究站第四節:若何寫才靠譜。

- 先把配圖的字改一改。說是Tree-Planting,其實是防治戈壁化的草方格。

- 說清晰是要會商植樹造林,仍是戈壁化防治。這兩個內容是紛歧樣的,辦法分歧,所以面對的問題也分歧。

- 說的事實是中國仍是黃土高原。若是是中國,那么就要考慮全國分歧簡直的天然前提和實踐方式的轉變,要得出來單一結論長短常堅苦的。文章證據集中在黃土高原,那么標題問題就要改當作黃土高原了,要說清晰黃土高原的問題,相對簡單了。

- 文章論述了中國植被轉變的幾個數據,可是沒有引用最新的NDVI數據(波士頓大學Chi Chen的文章),上面記實最新的宿世界列國植被轉變狀況。

- 與其不雅點相反的研究成果也應該引用,好比《科學》上Yue Li(2019)。還有些主要研究應該參考到《天然》馬里蘭大學Xiao-Peng Song(2018),《天然》Chi Chen(2019).

- 數據和證據的時候線要持續。好比1948-2000是情況損害最嚴重的期間,在那之后無論是防治戈壁化仍是恢復青山綠水的植樹造林勾當都更積極,重點比力這兩個階段的結果和情況影響,就可以申明一個科學問題了。

- 本家兒題目說的是將來天氣轉變,那么證據種需要尋找將來天氣帶來的降雨氣溫轉變與植物、水情況的鏈接關系。此刻的文章里面說的天氣轉變大部門是汗青天氣轉變。

- 這是個極其復雜的問題,只關心植樹對水資本的影響就敢說那么大的兩個題目,也是心大。 此中涉及經濟、生態、災難、水土連結、天氣反饋一系列身分,若是沒有籌算都講講,最好是起個更具體更細節的題目。

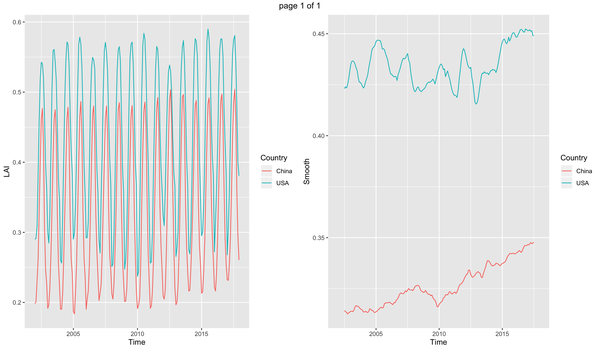

下面這個視頻是我用遙感數據處置后的2002-2017年間全國NDVI的逐月轉變,上面打了我的水印(有想合作研究的請直接聯系我)。NDVI可以表征植被的籠蓋率、植物發展狀況,越綠植物狀況越好籠蓋率越高。 左上角的綠線是全國每月均值,紅線是趨向,有較著的上升趨向,尤其是2010年今后。前面的被引用的研究很少涉及這個時候段。比擬之下,同時候段,美國就沒有近似的上升趨向——不外美國人家降雨豐碩生成的叢林前提就比中國好。

年間中國轉變

上面的視頻和下面的圖都是直接用R代碼做出來的,處置數據、投影、出圖、生當作視頻,趁熱打鐵。

若是想要代碼的同窗私信我,可是用此代碼的處所至少給我稱謝。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我很奇異為什么這篇文章上了《天然》, 更奇異為什么一幫外行點贊,更更奇異為什么我的若干同業沒有看文章沒有看引用的文獻就起頭大發群情。

文獻信息都在評論區里面。5K贊的時辰,我把文章的說話基調大改了一次,此刻基調是少帶小我情感,多往積極偏向理解每個作者。

更新一句:我見到了《天然》記者采訪幾位科學家的答復。我知道作者對科學家的原話做了裁剪。不知道有心仍是無意,總之,新聞作者論述的意思和科學家們很是謹嚴嚴謹的表述是紛歧致的。 臨時還沒有科學家的授權,我無法展示細節。

引用幾句話來總結吧:

1)科學家不盲目,盲目標只是有心的記者和沒腦子的讀者。

2)聽蝲蝲蛄叫,還不種莊稼了?

3) 與其坐而聯想,不如奮起華為

- 發表于 2019-09-30 21:33

- 閱讀 ( 934 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 明日之后如何購買曙光執事時裝 905 瀏覽

- 明日之后如何贈送好友聯盟會員卡 4816 瀏覽

- 怎樣在wps中創建半閉框 776 瀏覽

- 怎樣在白板中進行語文詞語教學 737 瀏覽

- 怎樣創建高光黑桃形狀 921 瀏覽

- qq三國怎么轉職 2273 瀏覽

- 賽爾號常長老怎么打 1910 瀏覽

- 和平精英極速之旅野性戰魂套裝怎么領取 908 瀏覽

- DNF最適合搬磚的職業是什么 767 瀏覽

- Excel中如何鎖定兩行(包括首行)以上的單元格 971 瀏覽

- DNF稱號附魔寶珠有哪些 870 瀏覽

- 堡壘之夜怎么快速建造 870 瀏覽

- excel怎么使用乘法函數 760 瀏覽

- 《航海王啟航》“激戰正酣”!激戰之島玩法秘笈 900 瀏覽

- 星露谷物語怎么買劍 2367 瀏覽

- 手機qq怎么發好友動態 790 瀏覽

- 我的公主王國2—第1.1關攻略 782 瀏覽

- 和平精英長假帶你看世界贏萬元京東卡攻略 741 瀏覽

- qq怎么清理緩存 1546 瀏覽

- 魔獸世界新手教程 843 瀏覽

- 養花施什么肥能使葉子和花都更漂亮 725 瀏覽

- 迷你世界怎么引豬 900 瀏覽

- 密室逃脫15神秘宮殿33關怎么擺放齒輪并轉動起來 1245 瀏覽

- 為何玩LOL控線很重要 640 瀏覽

- 迷你世界垃圾箱怎么做 727 瀏覽

- psp怎么下載游戲 843 瀏覽

- 王者榮耀猴子該不該出黑切 707 瀏覽

- 迷你世界如何去地牢 702 瀏覽

- 英雄聯盟對線細節怎么處理s9 931 瀏覽

- 如何關閉QQ瀏覽器wifi助手(連接wifi時的彈窗) 854 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 嘴上起泡怎么辦

- 怎樣在word中創建雙大括號

- 怎樣在powerpoint中創建虛尾箭頭

- 如何用ps修改照片背景顏色

- 年輕腰椎間盤突出怎么辦

- 顛覆認知!世界上第一個動物很可能是食“肉”動物?

- 太陽和地球之間的太空冷到不行,為何太陽光照到地球卻能變熱?

- 人們在健康與抱病狀態下的腦軀交互有什么不同?

- 95后夜貓子報告:3成人熬夜至1點!睡前竟然愛看《鄉村愛情》?

- 金中都如何開啟了北京城建都之始?

- 十五年偶像的“降級”之路,我們到底需要什么樣的偶像?

- 學好普通發,走遍東南亞都不怕?

- 男人更看重對方身材是為了下一代?

- 知道名字查詢身份證號碼

- 如何在起點寫小說

- 怎么樣用淘寶聯盟賺錢

- PoolBall普利佰臺式足球比賽規則

- 到云南自駕游攻略

- 越南旅游攻略五天

- 泰山夜爬看日出攻略

- 額濟納旗黑城·弱水胡楊景區自助游攻略

- 沈陽張氏帥府(大帥府)的旅游攻略和注意事項

- 重慶八月份旅游攻略

- 天津有哪些好玩的地方

- 踢POOLBALL普利佰足球需要什么賽前準備

- PoolBall普利佰足球進球技巧

- 王者榮耀英雄碎片商店多久更新一次

- 婉兒大招怎么放

- 迷你世界怎么做刷怪塔

- 我的世界造精美小屋