我要傾盡全宇宙之水,澆滅太陽

傾盡全宇宙之水可否澆滅太陽?

傾盡全宇宙之水可否澆滅太陽?

曇花再現,好景不常又再現,其中真意已惘然。

曇花再現,好景不常又再現,其中真意已惘然。

傾盡全宇宙之水可否澆滅太陽?

——往太陽里加水只能使太陽燃燒得更狠惡,無法使其核聚變遏制。

全宇宙的水,那么大的質量,我莫非不成以把太陽澆當作黑洞嗎?黑洞不發光,也可以算作澆滅了!

——你也沒有法子把一個正在燃燒的恒星澆當作黑洞,再多的質量也不可!

一、為了澆滅太陽,有幾多可用之水?

【關頭詞:星際物質】

全宇宙有幾多水?計較起來其實太麻煩,我們退而求其次,把標題問題稍稍點竄一下,改當作“傾盡全銀河系之水可否澆滅太陽?”,看到后面你就會知道,這樣點竄是不會影響最終成果的。

構成銀河系的物質中,恒星里必定不會有水,那么高的溫度,水都分化當作氫和氧,而且電離當作等離子體了。同樣的事理,白矮星、中子星和黑洞里也不成能有水。

那么水在哪里呢?在行星上、在星際物質(星云)里。

我們并不克不及確定銀河系到底有幾多行星,以及這些行星有幾多是有水的,含水量有多高檔等,但我們粗略地知道,行星的質量在銀河系中占的比例不高,此中的水,我們就忽略不計了吧。

所以我們只估算星際物質里的水。

星際物質,分為星際氣體(含等離子體)和星際塵埃。

星際塵埃的當作分,本家兒如果冰、石墨、硅酸鹽的固體微粒,是以星際塵埃里是有水的。不外星際塵埃在星際物質里占的比例不到 10%,所以我們把這一部門水也忽略失落。

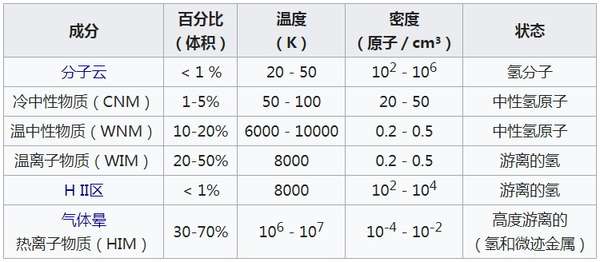

然后是星際氣體,星際氣體包含如下類型:

除了最上面的分子云以外,下面的 5 種,因為溫度太高及密度太低,物質都是以等離子體(電離氫)或單原子形態存在,是以也不存在水。

分子云中,原子連系當作了分子。在原子們彼此連系的時辰,氧原子固然理論上可以和大大都種類的其它原子連系,也可以兩兩連系當作氧氣分子,可是——

因為宇宙中絕大大都原子都是氫原子(占宇宙總質量 75%,或原子數目 90%以上),在星云這樣低密度的處所,一個原子碰到另一個原子都很難,所以它們沒有機遇挑三揀四——固然氧和碳連系當作的二氧化碳分子比氧與氫連系的水分子更不變,但因為氧原子很少能有機遇碰到碳原子,所以它最大要率仍是起首碰到一個氫原子,連系當作羥基自由基,然后再碰到一個氫原子,連系當作水。

是以我們估量,星云中的氧,大部門會與氫連系當作水分子。若是星云四周有恒星照射,此中一些水分子可能會被紫外線光解,變回游離的氧原子,從頭起頭尋找伴侶的過程。而二氧化碳一旦形當作,因為其鍵能很高,紫外線凡是無法將其分化,是以若是一個星云的汗青很長,此中的水分子比例可能會略微降低,而二氧化碳則會逐漸的累積。

從宇宙元素品貌表中可知,氧元素在星云中大約占 1%質量。考慮到水分子比氧原子重那么一點點(這將增添水分子質量占比),同時又有一部門水分子光解,一部門氧原子與碳、鐵、硅等元素連系了(這將降低水分子質量占比),綜合以上兩條考慮,我們估量水分子占分子云質量的比例也是 1%。

分子云在銀河系星云中占的體積不到 1%,但因為密度比此外星云高得多,所以分子云的質量占了星際物質的大約 50%。而所有星際物質占銀河系質量大約 10%。

已知銀河系的質量大約為

,此中

為太陽的質量。為了簡化計較,我們取銀河系質量為

。

操縱上面的數據,此刻我們可以計較獲得:

這比銀河系焦點的超大質量黑洞(

)還要大 100 多倍。

所以,若是你有本領把全銀河系的水都澆進太陽里,太陽將會坍縮為一個龐大的黑洞,而黑洞是不發光的,你可以傳播鼓吹太陽被澆滅了。

既然僅僅一個銀河系的水都足以讓太陽釀成黑洞,那么不消計較也知道,全宇宙的水若是澆進太陽,必心猿意馬會釀成更大的黑洞。

二、若何才能把這么多水澆進太陽?

用大量的水把太陽釀成黑洞,看上去挺美!

然而你的設法太無邪了。因為——

若何把水澆進太陽,才是真正的浩劫題!

1、依靠重力……

【關頭詞:耗散機制】

你可能會想,這還不簡單嘛?太陽引力那么強,我們把水運到太陽四周,它本身就會失落進太陽。

……

那么地球怎么不失落進去?

——因為地球在軌道上環抱太陽公轉,公轉速度導致的(虛擬)離心力與太陽引力均衡,所以地球不會失落下去。

——嗯,我讓地球轉慢點,離心力不就無法均衡引力了嗎?

地球轉慢一點點就能失落進太陽?

在地球此刻的位置給它施加影響,讓它稍微轉慢一點,地球確實會起頭標的目的太陽挨近。可是,一旦軌道下降,就意味著地球繞太陽動彈的半徑減小,按照角動量守恒心猿意馬律,地球的公轉角速度會加速。最終的成果,地球將以一個比此刻更扁些的橢圓軌道繞太陽公轉,軌道遠日點與現軌道不異,近日點比此刻離太陽更近。

要讓地球失落進太陽,必需讓地球軌道近日點低于太陽概況,或者說,讓地球在太陽概況四周時的線速度低于太陽概況的環抱速度,那么要如何才能實現這一點呢?顛末計較,我們需要將地球此刻的公轉角動量拿失落 93.2%以上,或者說,要讓公轉速度降到此刻的 6.8%以下。這個工程量可以說長短常大了。

這個問題也可以從能量的角度來理解。本地球標的目的太陽接近的時辰,地球在太陽引力場中的勢能降低,按照能量守恒心猿意馬律,降低的勢能必將轉化為動能,地球速度會加速,一不小心就跨越了太陽的環抱速度……

前面提到,你用來澆滅太陽的水,是辛辛勞苦從銀河系各地的星云中匯集來的,它們中的大大都,原本離太陽稀有萬光年之遠。

不管你用了什么樣的洪荒之力,把這些水從數萬光年(幾十億億公里)開外扔標的目的一個直徑只有一百多萬公里的星球,這生怕比一槍打死 800 里外的鬼子難度要高……十多個數目級。只要進步的偏向有那么一點點誤差,數萬光年的距離就會導致這個角動量很是可不雅,輕則會讓它們像奧陌陌一樣,以雙曲線軌道到太陽系逛一圈就一去不復返,誤差稍大的則底子進不了太陽的引力圈(半徑約 2 光年)。

別的即使你確實對準了,活動路徑四周的其它天體的攝動,也可能讓你的水球偏離既心猿意馬軌道。

就算你真的把這些水丟進了太陽系,并讓它們留下而不再離去,它們根基上也會在某條軌道上繞太陽公轉,撞上太陽比買彩票中頭獎還難……大要也是十多個數目級。

【引申會商】

經常有人問:宇宙中那么多星星,為什么很少相撞的?

大大都回覆只提到,宇宙有多空曠,天體相距有多遙遠……

然而僅僅這樣回覆是不敷的。

是以有人繼續追問:在銀河系焦點、球狀星團這些處所恒星如斯密集,引力那么大,為什么星球也不會三天兩端頻仍相撞,星團也沒有在引力感化下坍縮?

疇前面的闡發可以領會到,要讓兩個天體相撞談何輕易?固然天體間的引力會想方設法把它們拉近,但拉近則必然釋放引力勢能并轉化為動能,當動能過高,也就是速渡過高,跨越天體之間的環抱速度,它們就不會撞到一路。

要讓天體歸并,或者讓一個星團、星系坍縮,必需要有能量耗散機制,將天體的動量和動能移除,它們才有機遇坍縮。

這也可以從熱力學的角度去理解:若是把一個星團想象為氣體,把星球想象為氣體中的分子,那么星球的活動就近似于氣體分子的熱活動,而星球之間的引力,可以近似地類比為氣體所受壓力(這點差別稍大,因為引力是隨距離衰減的)。在壓力必然的環境下,若是不克不及讓氣體降溫,氣體就難以縮短。

對于天體,移除其動量和動能的機制,本家兒要有:

1、經由過程引力彈弓機制,將一個天體的動量(動能)轉移到另一個天體上。例如一對雙星顛末黑洞(或大質量恒星)四周,此中一顆恒星獲得額外動量,被高速彈出,另一顆則掉去動量墜入黑洞。對于恒星級此外天體而言,這是最本家兒要的碰撞機制。

2、當兩個星球過度接近,此中一個進入了另一個的大氣層,大氣的摩擦會降低它們之間的速度。例如墜入地球的流星體,它們在進入大氣層之前的速度,絕大部門在 12Km/s 到 72Km/s 之間——這大大跨越地球的第一甚至第二宇宙速度,按理它們應該與地球擦身而過而不會墜毀,但因為空氣的摩擦,它們被減速、最終墜毀。

3、當兩個天體很是接近,潮汐摩擦感化也可能降低天體之間的相對速度。對于星球來說潮汐感化相對較小,凡是需要兩顆星球彼此近距離繞轉——這樣潮汐可以持久頻頻地感化。但對于大型的恒星系統,例如星系的歸并,潮汐感化則是最主要的身分。

4、兩個大質量天體異常接近、高速繞轉時輻射的引力波,也可以耗損兩邊的動能。但因為引力波(相對于天體質量而言)很是弱,所以這種體例對通俗天體效率極低,凡是只發生在致密天體(黑洞或中子星)的歸并中。

2、瞄準太陽,噴!……

【關頭詞:愛丁頓光度極限】

看了上一節,題本家兒也許會嗤之以鼻:

——表給我扯那么遠,既然我有本領搞到那么多水,我也有本領站在(懸浮在)離太陽很近的處所,用一個大號水龍頭,把水直接噴進太陽里面去。

——別問我水龍頭的水從哪里來的,水龍頭連在水管上,水管另一端接在哪里我也不知道。歸正我這水龍頭一開,全銀河系的水都從里面出來了。

(答本家兒我只好猜測,也許題本家兒把銀河龍王請來了?)

……

好吧,我們就讓題本家兒率性一把。

可是,你確定你能噴進去?

先嘗嘗吧?

……

仿佛還行,以太陽今朝的質量,噴點水進去似乎沒什么難度。

太陽獲得這額外的水,質量會變大。

質量增添了的太陽,不單不會熄滅,反而會燃燒得更興旺——因為水是由氫和氧構成的,氫可以直接作為太陽核燃料,而當太陽變大后,在未來氫用完時還可以燃燒(聚變)氧來獲得能量。題本家兒這哪里是在滅火?分明是推波助瀾嘛!

燃燒得更興旺的太陽,太陽光的輻射壓和太陽風也會更強。

跟著噴入的水越來越多,太陽質量越來越大,當噴入了 100 多個太陽質量的水之后,題本家兒賤賤地(劃失落)垂垂地發現有點不合錯誤勁了。

下面一段文字摘自維基百科:

愛丁頓光度(英語:Eddington luminosity)或者愛丁頓極限(英語:Eddington limit),是吸積天體所能達到的最大光度。天體在吸積四周介質的同時發出輻射,當吸積物質累積到必然水平,輻射壓(光壓)會阻止物質進一步下落。此時天體感化在一個粒子上標的目的內的引力與其受到標的目的外的輻射壓力達到均衡。均衡的狀況被稱為流體靜力均衡。當一個恒星跨越愛丁頓光度,它將從它的外層倡議很是強烈的輻射驅動的星風。因為大大都恒星都遠低于愛丁頓光度,它們的星風多是由較不強烈的接收線驅動。

題本家兒發現,當太陽質量達到 120~150

以上之后,水龍頭也不管用了,強烈的輻射和太陽風硬生生地把題本家兒噴曩昔的水給吹了出來!

題本家兒靈機一動,輻射壓力大還真不是問題!我可以用高壓水泵,把水加快到……接近光速,強行射入恒星!

(這樣做真的好嗎?如斯高壓、高速的龐大能量,水不會被加熱到分化嗎?)

以(偽)科學的名義,我們臨時假心猿意馬題本家兒的水能扛住各類高壓高速發生的熱量,或者題本家兒的水泵有神奇的力量,它能讓水只獲得動能而不附帶上熱能……

此刻題本家兒發現,水還真噴進太陽去了!

然并卵,更狠惡的太陽風,敏捷從太陽里吹出更多物質,太陽的質量一點也沒有增添!

當恒星質量達到某個值后,其光度將達到愛丁頓光度極限,這時它的輻射壓將跨越恒星外層物質所受重力,即恒星將被本身的恒星風吹解體,恒星質量無法繼續增添。

是以,試圖經由過程標的目的恒星里添加物質來將其釀成黑洞是不成能的。下面這句很多天文快樂喜愛者經常談論的話,其實是不合錯誤的,即:

“當天體的質量跨越 XX 之后,它將坍縮為黑洞。”

因為,經由過程增添質量的手段,沒有任何機遇將一顆正在燃燒的、核聚變原料尚未耗盡的恒星釀成黑洞!

即使兩顆超大質量恒星高速相撞,使其歸并當作短暫跨越愛丁頓光度極限的恒星,但它也只是聚變得加倍狠惡,并經由過程輻射敏捷流掉質量,而不會釀成黑洞。

想要大質量恒星坍縮當作黑洞,獨一的法子就是耐煩期待它的聚變燃料耗盡。

三、讓水先釀成黑洞,再用它來摧毀太陽?

【關頭詞:第三星族、質子 - 質子鏈反映、碳氮氧輪回】

在履歷掉敗的短暫消沉之后,題本家兒越挫越勇,想到了一個絕妙的(作弊)法子:

——直接加水看來是不克不及澆滅太陽的,那么我可以先把這些水歸并當作一個黑洞,然后再用這個黑洞兼并太陽,這樣固然比力間接,但仍是可以傳播鼓吹用水把太陽澆滅了。

說干就干,題本家兒起頭在太陽系四周堆砌黑洞。

燃鵝,題本家兒很快發現此路欠亨!

當這個水球的質量達到恒星質量的時辰,它本身也釀成了一顆恒星!然后又陷入了上一節那樣的死輪回——他無法讓一顆正在燃燒的恒星釀成黑洞!

……

這時,一個神,啊不,一個大神(偽),呈現在知乎上,給題本家兒若干神諭。

題本家兒心領神會,買來一萬億億億億億億臺飲水凈化器(大霧),買來離子互換設備,他要把這些水都凈化當作完全不含碳元素、氮元素的超純水。

題本家兒這是要干啥呢?

我們來領會一下布景常識。

A、我們的太陽,凡是被稱為第二代恒星,但現實上,它可能至少是第三代恒星。

太陽里除了大約 3/4 的氫、1/4 的氦以外,還有大約 2%的重元素,天文學家稱這些重元素為“金屬”,恒星的重元素含量稱為“金屬量”。

像太陽這類含有不少“金屬”的恒星,被稱為第一星族恒星,它們大部門集中在銀河系的旋臂里。

銀河系中,還有一些恒星,例如大部門球狀星團、銀河系核球以及銀暈里的恒星,其金屬量比第一星族恒星少得多,被稱為第二星族恒星。橢圓星系的恒星也大部門是第二星族的。

我們知道,宇宙大爆炸時,只發生了氫和氦,以及微量的鋰,比鋰更重的元素都是在上一代恒星里面經由過程核聚變合當作的。

是以,金屬量比力低的第二星族恒星,其實是比第一星族恒星輩分更高的上一代恒星。(良多人感覺天文學家把輩分低的叫第一星族,輩分高的反而叫第二星族太不合理了,但這是個汗青遺留問題,我們就不睜開會商了。)

然而,我們說第二星族恒星是第一代恒星,可能不太精確,因為按照前面關于宇宙大爆炸的理論,最早的恒星應該除了氫、氦、鋰之外,完全沒有其它任何元素。是以有人提出,第二星族恒星其實不是第一代,真正第一代恒星是被稱為“第三星族”的恒星,它只有氫氦鋰,完全不含更重的元素。

然而天文學家直到今天,也沒有在宇宙中發現任何一顆第三星族的恒星。

于是有人就提出一個理論,認為宇宙早期的特征,導致那時形當作的恒星都很是龐大——恒星越大演化越快——于是這些第三星族恒星都已經壽終正寢了,它們制造的金屬,當作為兒女恒星中金屬的來歷。

然而,完全沒有金屬、質量龐大這兩個屬性,除了締造出良多短壽的龐大恒星外,還可能鼓搗出一種大怪物:

某些宇宙早期星云縮短后形當作的大質量星球,在沒有履歷恒星階段的環境下,直接坍縮當作了黑洞!

這是怎么回事呢?不是方才才說過,在核燃料沒有耗盡的環境下,恒星不成能當作為黑洞的嗎?

B、對于第一、第二星族的恒星,確實不會在核燃料耗盡前釀成黑洞,但第三星族不受此限制。

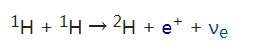

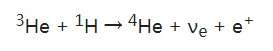

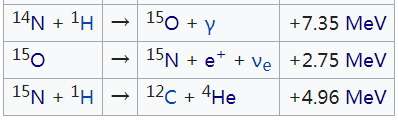

質量較小的恒星,好比太陽,此中的氫是經由過程一種被稱為“質子 - 質子鏈反映”(PP)的體例聚變為氦的。

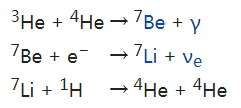

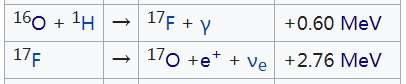

第一步,氫 1(氕)聚變為氘:

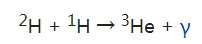

第二步,聚變出氦 3:

第三步分支 1:

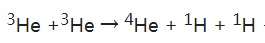

第三步分支 2:

第三步分支 3:

第三步分支 4:

PP 反映固然門檻較低(最低啟動溫度 400 萬度),但有一個嚴重的瓶頸,即第一步,它依靠于吸熱的β正電子衰變,將一個質子改變為一個中子,事實上,兩個質子要改變為一個氘核,平均需要期待 10^9 年。在恒星里之所以有快速的核聚變,完滿是因為其質子基數龐大。

因為瓶頸的制約,PP 反映速度難以大幅度晉升,當恒星質量出格大的時辰,PP 反映發生的熱量就可能無法匹敵引力坍縮。

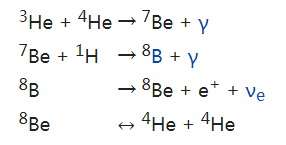

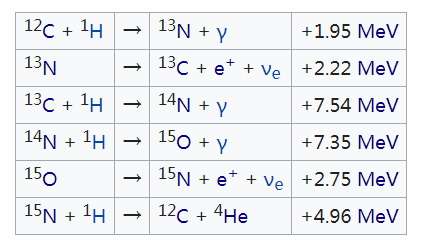

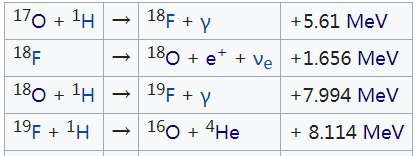

C、對于第一、第二星族的恒星,當質量較大,導致焦點溫度跨越 1600 萬度時,會啟動另一種核聚變模式——碳氮氧輪回(CNO cycle)。

碳氮氧輪回還有一些較少見的分支反映,這里就先不列出了。

在反映中,碳、氮、氧并不會被耗損削減而是輪回操縱,它們的感化近似于化學反映中的催化劑。

碳氮氧輪回固然啟動門檻較高,但因為沒有瓶頸,是以可以進行得很是敏捷,而且該反映對溫度極其敏感,溫度上升會大大加速反映速度。

恰是因為碳氮氧輪回的存在,使得恒星在質量增添時會因反映過于猛烈呈現愛丁頓光度極限而不是釀成黑洞。

然而,對于第三星族星來說,因為沒有任何一點碳、氮、氧元素的存在,是以無論質量多大、焦點溫度多高,都無法啟動碳氮氧輪回。

沒有了碳氮氧輪回所導致的質量上限,第三星族星在形當作時,可以大得令人發指!

因為貧乏碳氮氧輪回加持,個體質量大得反常的第三星族星,若是 PP 反映產熱無法抵當重力,甚至連三氦過程(氦聚釀成碳的反映)也扛不住重力,就只能直接坍縮為黑洞了。

【此處需要申明一下:關于第三星族星是否真的有可能直接坍縮當作黑洞,天文學界另有爭議。有人認為,三氦過程可以支撐恒星一段時候,隨后三氦過程合當作的碳就可以啟動碳氮氧輪回】

看到這里,想必大師都大白了,題本家兒這是要經由過程去除水中的碳、氮元素,制造一個類第三星族星(題本家兒的這顆星固然有氧,但沒有碳氮,仍不克不及啟動碳氮氧輪回),然后讓它直接坍縮當作黑洞啊!

于是題本家兒相信,頓時就可以靠這個用水制造的黑洞,摧毀太陽了。

……

然而,盡管題本家兒做了那么多籌辦,最終仍是掉敗了……

本來題本家兒和那位獻計的知乎大神忽略了一個事實:

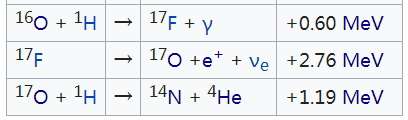

D、前面提到,因為缺乏碳和氮,固然有氧,恒星也無法啟動碳氮氧輪回,這是有問題的,因為在碳氮氧輪回中還有個分支(氧氟輪回),在現實恒星中凡是占比不高(因為門檻比本家兒分支更高),但若是一個恒星太大,這個分支將不成輕忽。

一個由水組成的星球,不克不及直接經由過程碳元素來啟動碳氮氧輪回,可是當質量進一步增大的時辰,可以先經由氧啟動氧氟輪回,然后再顛末一些分支反映合當作出碳和氮,最后實現完整的碳氮氧輪回。

其路徑如下:

以上為從氧 16 啟動的完整的氧氟輪回。

以上為從氧 16 出發,合當作出碳、氮的反映。

是以一顆恒星即使沒有碳和氮,只要有氧的存在,依然可以發生碳氮氧輪回和氧氟輪回,用水制造黑洞的路線是欠亨的。

……

買清水設備的數以萬億億億億億億計的巨條目打了水漂!想到這,題本家兒心里一口吻提不上來,就……

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆四、題本家兒的一個夢

【關頭詞:史瓦西半徑、黑洞宇宙模子】

題本家兒就做了一個夢。

在夢中,他算了一道題。

,這么多的水,若是釀成黑洞,其史瓦西半徑為:

這比土星公轉軌道(約 14.33 億公里)略大一點。

這讓題本家兒聯想到了關于宇宙的一個理論:“黑洞宇宙學說”。

黑洞宇宙模子認為,我們的宇宙,從外面看其實是一個黑洞(一個在內部沒有履歷坍縮,沒有奇點的黑洞!!!)。

它的理論依據是,按照我們不雅測到的宇宙可能的質量(依據宇宙密度估算),計較其史瓦西半徑,大約與可不雅測宇宙的尺寸相等。【有樂趣的讀者可以去維基百科搜刮“Black hole cosmology”詞條。】

題本家兒心想:

我只需要把這些水送進太陽四周半徑不跨越土星軌道半徑的球體空間內,不需要真的送進太陽,那么它們合起來的質量就會把這個空間釀成黑洞!而這個黑洞會完整地包含了太陽,是以我們從土星軌道以外的空間看來,太陽算是被澆滅了!

隨后他著手把水球一個又一個地送進土星軌道以內。

當水球比力多的時辰,會有一些被復雜的引力感化彈射出來。不外這沒有難倒題本家兒,他請來十萬天兵天將,守候在土星軌道外,每彈射出來一個就又強摁歸去。

最后真的就造出了一個沒有履歷內部坍縮、沒有奇點的黑洞!!!!!

這樣真的可以嗎?

……

“喂!醒醒,起來搬磚了!”

題本家兒揉了揉眼睛,醒了,嘴里還嘀咕著:

這樣真的可以嗎?

真的可以嗎?

可以嗎?

嗎?

……

這樣真的可以嗎?????

題本家兒不知道。

其實答本家兒也不知道。

因為天體物理學家說:我們對視界之內的物理學全無所聞。

……

列位讀者,你們知道謎底嗎?

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【注重:黑洞宇宙學說并非本家兒流學說,請讀者謹慎評估其科學性。】

- 發表于 2019-02-13 19:59

- 閱讀 ( 1235 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 寓意萬年如意年年高的食物是什么 1101 瀏覽

- 提高apex英雄游戲下載速度的方法 804 瀏覽

- 媽媽不讓我看電視怎么開啟第30關 910 瀏覽

- 絕地求生刺激戰場情人玫瑰最美花束則使用 1009 瀏覽

- 媽媽不讓我看電視第29關和第30關攻略 827 瀏覽

- 這些動物什么不屬于 十二生肖 971 瀏覽

- Origin平臺是什么 Origin平臺如何下載 1027 瀏覽

- 媽媽不讓我看電視第27關和第28關攻略 940 瀏覽

- 媽媽不讓我看電視第25關和第26關攻略 1001 瀏覽

- 怎樣參加女神聯盟春節活動 913 瀏覽

- 密室逃脫17守護公寓第18關攻略 969 瀏覽

- mac steam開機自動啟動怎么辦 1550 瀏覽

- 微信小游戲淺塘42關的攻略 903 瀏覽

- 媽媽不讓我看電視第23關和第24關攻略 913 瀏覽

- tripadvisor 如何下載離線包 941 瀏覽

- 媽媽不讓我看電視第21關和第22關攻略 925 瀏覽

- 三國志11怎么改市場收入 1217 瀏覽

- 微信小游戲答題王者大賽第456-462關答案 997 瀏覽

- LOL希瓦娜打野攻略玩法 1316 瀏覽

- 英雄聯盟怎么充值點券 1174 瀏覽

- 吃雞迎春賜吉上衣皮膚怎么獲得 987 瀏覽

- 如何在CC寶來坊玩免費有獎競猜及領微信千元紅包 1023 瀏覽

- 三國志10PK戰史模式如何出現觸發許昌奇襲戰 1430 瀏覽

- 騰訊游戲拉結爾怎么分解無用的裝備 935 瀏覽

- 加班工作更有效率的技巧 970 瀏覽

- 鍛煉俯臥撐怎么快速提升數量 958 瀏覽

- 熬夜成習慣導致失眠怎么辦 997 瀏覽

- 大年三十這天,我被一個猜餃子餡的節目「整蒙了」 1121 瀏覽

- 在我的電影里,你必須先成為人,然后才是瘋狂的外星人 1100 瀏覽

- 劉慈欣在電廠上班時「摸魚」?不摸才不正常 1008 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- wow8.0怎么去永恒島

- 騰訊游戲拉結爾寶石怎么強化提升

- 一念成魔1.0正式版隱藏密碼攻略 獲取成長裝備

- 媽媽不讓我看電視第7關和第8關攻略

- 蘋果XS系統太大怎么辦

- 媽媽不讓我看電視第17關和第18關攻略

- 媽媽不讓我看電視第1關和第2關攻略

- 媽媽不讓我看電視第11關和第12關攻略

- 微信小游戲呆呆打僵尸游戲玩法

- 媽媽不讓我看電視第5關和第6關攻略

- 媽媽不讓我看電視第13關和第14關攻略

- 怎樣獲得女神聯盟的新春禮券

- 決戰平安京妖刀姬攻略

- 英雄聯盟 殤之木乃伊-阿木木介紹解析

- 媽媽不讓我看電視第19關和第20關攻略

- 創造與魔法巖火劍齒虎吃什么飼料?位置在哪里

- 媽媽不讓我看電視第15關和第16關攻略

- 媽媽不讓我看電視第3關和第4關攻略

- 媽媽不讓我看電視第9關和第10關攻略

- 英雄聯盟 披甲龍龜-拉莫斯介紹解析

- 絕地求生M416迎春賜吉皮膚怎么獲得

- 一念成魔1.0正式版攻略 新手單刷通關開局怎么玩

- 歡樂斗地主殘局闖關第79關

- 一念成魔正式版如何開局

- 英雄聯盟S9上單肉坦酒桶符文推薦

- 原始守衛戰精靈王怎么打

- 肉丸蛋卷木耳湯如何做

- 夢幻西游手游如何購買營養飼料

- 戰魔如何學習公會技能

- 戰魔如何公會祈福