在夸夸群吹彩虹屁,其實是一項偉大的慈善事業

若何對待復旦夸夸群、夸夸夸群以及越來越多的夸夸夸夸夸群?

若何對待復旦夸夸群、夸夸夸群以及越來越多的夸夸夸夸夸群?

京師心理大書院,打造最優質的心理科普平臺

京師心理大書院,打造最優質的心理科普平臺

固然我們紛歧心猿意馬相信夸夸群里的話,但聽這些嘉獎簡直能讓我們感觸感染到真實的感情撐持;而夸別人,也是想要幫忙別人或者削減對別人造當作的危險。

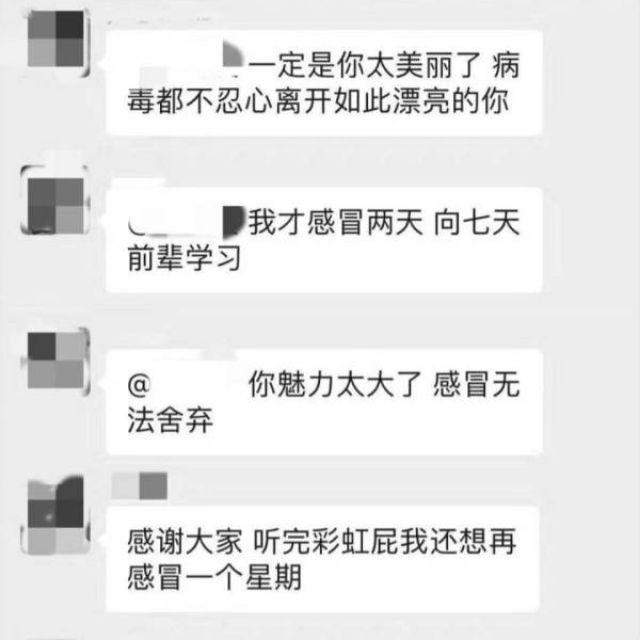

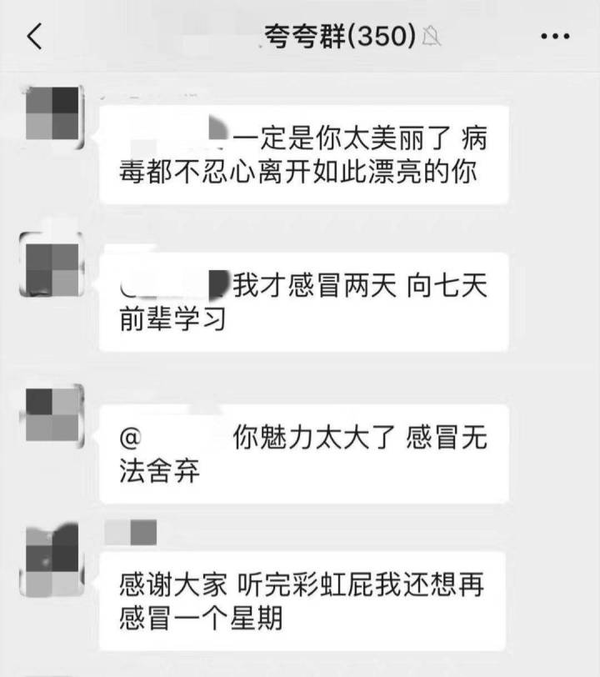

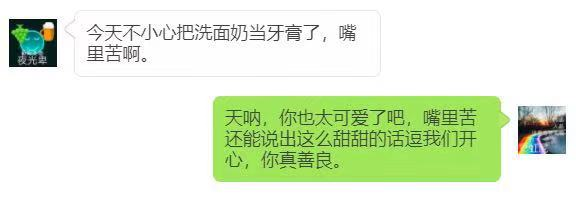

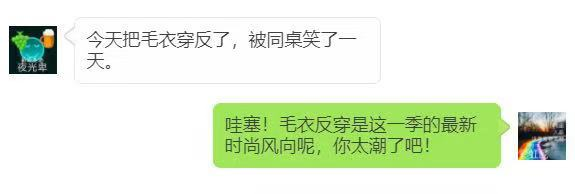

據說,近期每一個黌舍都鼓起了一個神秘的組織——XX 黌舍夸夸群。在這里,哪怕你感個冒,都可以求表彰。書院君也被拉進了一個夸夸群!

書院君(托腮):“emmmmm……你們頭上閃閃發光的氣體是彩虹嗎?”

良多伴侶暗示,原本感覺本身是一個無藥可救的廢柴,但在夸夸群里俄然就找到了自傲,感受糊口仿佛也沒那么糟糕。

那么問題來了……莫非被夸的人真的相信這些話嗎?

顯然不是。

可是,為什么我們明明知道這些話就是彩虹(屁),卻仍是會為此高興打動呢?

為什么我們愛聽彩虹屁

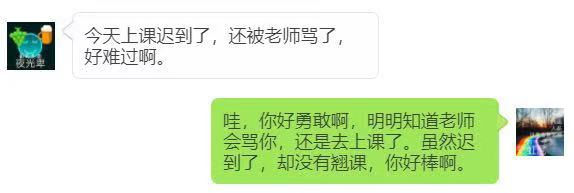

美國心理學者 Levine 等人發現,人們感觸感染到的善意,并不會因為它埋沒在假話里就打扣頭[1]。看似虛無的彩虹屁,里面包含著的倒是真實的感情撐持。

真實性和感情是話語的兩個維度。一句話可以真實而傷人,好比:“你穿這件白色衣服真的很顯胖誒!”、“你都滿臉痘了還三更吃燒烤!”……

但也可以夸張而暖和,好比:“哇塞,你穿這件白衣服好有治愈感哦,你是耶穌派來治愈我的小天使嗎!”、“哇,在月色下喝酒吃烤翅,你也太會糊口了吧!”……

其實,不需要過多提醒,每小我都心知肚明穿白色衣服會顯胖,也很清晰三更吃燒烤不攝生。人們在做這些工作的時辰,心里可能也會有一絲絲忐忑和焦炙。這個時辰,與其用犀利的評判性話語去加重他們的焦炙情感,不如用暖和的必定性話語去撫平他們的擔憂。

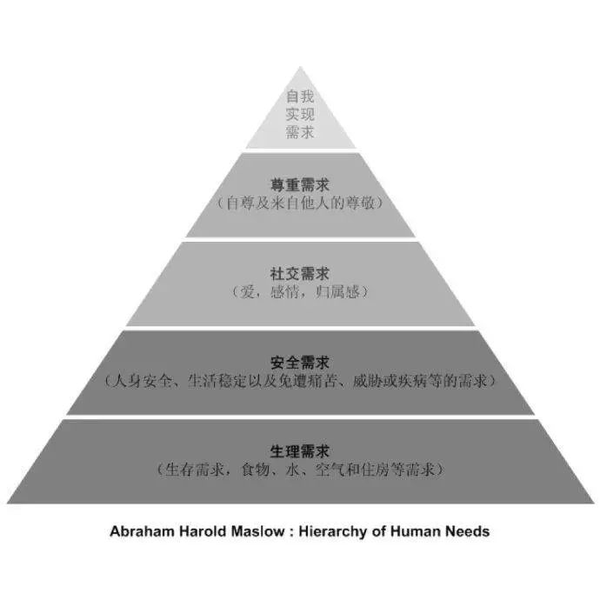

馬斯洛在需求條理理論中指出,每小我都有五種需求:心理需求、平安需求、社交需求、尊敬需求、自我實現需求。這五種需求按條理逐漸遞升,在低條理的需求被知足今后,就會去追尋高條理的需求。

是以,在心理需求、平安需求都被很好地知足了今后,社交需乞降尊敬需求便當作了人們最強烈的需求。而互吹彩虹屁不僅是一種互利共贏的社交,知足了人們的社交需求,同時也是對彼此的一種認同,知足了人們的尊敬需求。

在人本本家兒義心理咨詢中,經常會提到咨詢師應該對來訪者秉持一種“無前提積極存眷”的立場,即用積極的立場對待來訪者,賜與來訪者無前提的暖和和采取,進而幫忙來訪者看到本身的優勢,找到自身的價值地點。

但拋高興理咨詢這個特別場景,被無前提地積極存眷,可能也是宿世界上大大都人的愿望。這一愿望意味著,總有那么一小我或一些人,不管你是好是壞,也不管你釀成什么樣,ta 都采取你,存眷你,而且愿意幫忙你。

知乎上有一個高熱問題:有哪些讓你心上開出一朵花的剎時,若是讓書院君往返答的話,大要就是:“一向感覺本身不克不及更廢柴了,卻俄然有人告訴我,連我頹喪起來的樣子 ta 都感覺十分可愛。”

為什么我們要吹彩虹屁

然而,這個宿世界上有幾多喜好被夸的人,就需要幾多夸人的天才。若是說夸人是一項腦力勞動,那么全國各地的夸夸群群本家兒也許可以考慮競選一下國度級勞動榜樣。

夸人很辛勞,而且夸人沒有錢,那么……我們干嘛要夸人?說真話不是更輕松嗎?

研究發現,比起坦白的表達,人們有時辰更愿意說一些善意的假話(white lies),出格是對于那些我們比力在乎的人,因為我們不想對在乎的 ta 造當作感情上的危險[2]。

好比,當老媽又在哀嘆本身芳華不再鶴發上頭的時辰,比起回聲擁護“哎喲你怎么才發現!我早就發現了呢!”(書院君認為這樣說你很可能會挨打)。你可能更愿意用“啥?媽你在我心里永遠二十八!”這樣的彩虹屁來撫慰她哄她高興。

研究還發現,當人們對或人心懷同情的時辰,會更傾標的目的于對 ta 說一些善意的假話[2]。在這項研究中,研究者招募了 400 名大學生,要求他們對一篇寫得很爛的論文進行評審,判定這篇論文的作者是否有資格被登科為研究生。

嘗試中,有一半的介入者會被奉告:寫這個文章的作者比來遭遇了很大的不幸,他最鐵的哥們兒前兩天歸天了,另一半的介入者則不會被奉告這樣的信息。但其實論文以及作者履歷都是研究者誣捏的。

隨后,研究者要求介入者把他們對這篇文章的評審定見直接發郵件反饋給這個作者。成果發現,那些被奉告了作者不幸履歷的介入者,會加倍同情作者,而且會在郵件中給作者加倍積極正面的反饋。

當研究者讓他們對作者是一個什么樣的人進行揣度猜測時,這些同情程度高的介入者更傾標的目的于用“藹然可親”“暖和貼心”“可愛”“值得信賴”這樣的詞語來形容這個作者,盡管他們并不熟悉這個作者。

心理學家認為,這些善意的假話其實素質上是一種親社會假話(prosocial lies)。和一般的假話分歧,當人們在說親社會假話的時辰,并不是想去棍騙別報酬本身謀取好處,而是想要幫忙別人或者削減對別人造當作的危險。

所以,從這個意義上來說,吹彩虹屁其實是一項偉大的慈善事業。

參考文獻:

[1] Levine, E. E., & Schweitzer, M. E. (2014). Are liars ethical? on the tension between benevolence and honesty. Journal of Experimental Social Psychology,53(5), 107-117.

[2] Lupoli, M. J., Jampol, L., & Oveis, C. (2017). Lying because we care: Compassion increases prosocial lying. Journal of Experimental Psychology: General, 146(7), 1026-1042.

作者:文小寧

相關原文:滴你有一條夸夸群的未讀動靜今天你挨表彰了嗎

接待存眷微信公家號:京師心理大書院(ID:bnupsychology)

- 發表于 2019-03-23 21:12

- 閱讀 ( 1087 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 華為榮耀MagicBooK如何貼鍵盤膜 1070 瀏覽

- 春天有什么時令水果可吃 816 瀏覽

- 洗髓功的六個步驟 858 瀏覽

- 6招幫你有效提升邏輯思維能力 1296 瀏覽

- 菜椒炒肉的簡單做法 838 瀏覽

- 怎么樣減肥又快又好 747 瀏覽

- 低血壓的有效家庭療法 776 瀏覽

- 怎么正確喝可樂 1049 瀏覽

- 海參的最佳搭配 842 瀏覽

- 如何與孩子一同成長?健康營養的搭配 805 瀏覽

- 筋膜炎如何徹底治愈 1486 瀏覽

- 常吃杏干的好處,杏干的吃法 824 瀏覽

- 印度索坦(舒尼替尼)有幾種版本?索坦版本說明 2719 瀏覽

- 怎樣學吹笛子輕松 863 瀏覽

- 快手私信如何發喜歡的作品 827 瀏覽

- 蘭陵王手游如何刪除好友 737 瀏覽

- 五臟祛鳴湯療法 803 瀏覽

- 如何做一頓雞蛋土豆片金針菇青菜面 808 瀏覽

- 韭菜的最佳搭配 895 瀏覽

- 如何快速扣取壓字公章 3160 瀏覽

- 怎樣刪除list容器中的元素 1012 瀏覽

- 如何使用 一個奇鴿船新體驗來QQ變音 1193 瀏覽

- mac不能識別ntfs怎么解決 1461 瀏覽

- 如何1秒虛化圖片背景 799 瀏覽

- 怎樣獲取list中的數據 2624 瀏覽

- wifi萬能鑰匙連接wifi后怎么查看wifi密碼 1794 瀏覽

- 文字的向下偏移動感消失效果怎么制作 963 瀏覽

- 文字的向下偏移消失效果怎么制作 910 瀏覽

- 文字的向下偏移模糊消失效果怎么制作 836 瀏覽

- 在日本京都,一日三餐怎么吃 828 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 到金口河大峽谷游玩攻略

- 貨物素材圖片設計

- 2019男籃世界杯北京場次比賽時間

- 英雄聯盟之中使用扎克刷野打野的技巧

- 暴力引體向上怎么練

- 瞎扯 · 如何正確地吐槽

- 5G 時代,視頻消費是否終會抹殺文字閱讀?

- 《水滸傳》有哪些不易發現的妙筆?

- 除了生氣的女朋友,什么哺乳動物憋氣最久?

- Switch 有哪些值得入手的配件?

- 如何用快字幕制作出抖音過百萬贊的字幕背景視頻

- 百度貼吧App清空本地聊天記錄的方法

- 新浪微博賬號要怎么注銷

- 小米手機怎么設置每日流量限額

- 有道詞典跨軟件查詞不好用怎么辦

- 小米手機網絡連接不上怎么辦

- 新申請的QQ號怎么登錄微信

- 全民K歌怎么不留下訪問記錄

- 手機照片刪除怎么恢復呢

- 抖音發布的隨拍怎么刪除

- 手機聯系人誤刪了怎么恢復

- QQ怎么設置特別關心好友

- 怎樣使用樂淘家園的購物車購物

- QQ怎么刪除特別關心好友

- 墨跡天氣怎么把實景轉發到微信朋友圈

- 抖音隨拍怎么不讓別人看見

- 小米運動怎么設置運動目標

- 抖音隨拍怎么上傳手機視頻

- 手機樂淘園怎樣設置收貨地址