唯一的 2001 太空漫游

圖片:《2001 太空漫游》

獨一的2001太空漫游

凱常,笑著給你一個臺階兒下

凱常,笑著給你一個臺階兒下

科幻故事到底是什么?

是發生在架空場景里的傳奇,仍是一種對將來糊口體例的聯想?

大都科幻片子顯然屬于前者,究竟結果情節和動作才是票房保障,太空漫游則是為數不多的后者。

作者沒有表示出取悅不雅眾的火急感,他試圖用視聽說話的體例,嚴厲切磋將來糊口場景的一種可能性。《太空漫游》只適合片子這種前言,如斯豪侈的測驗考試卻又背離了片子工業。究竟結果片子是燒錢的行當,科幻片又是最燒錢的類型片,創作者很難不去正視市場的反應。但庫布里克就這么逆天而行了。

最終,片子呈現給不雅眾的,是一種導演沉浸于創作、甚至創宿世的快感。

舊約里,天主用七天時候締造了六合萬物。這個過程有一些很是好玩的設心猿意馬。被用來創宿世的材料,都是已有的工具。不會憑空呈現,或者來自異地。可是締造出來的萬物又是另一種面孔。締造這個行為自己在舊約里布滿了神性,已有材料與神性締造交融,就有了生命。神說若何若何,于是便若何了。

天主辛勤工作一個禮拜,終結了混沌,締造了秩序。按照神們本身模樣造出的人管轄一切,確保神的意愿行于地上。

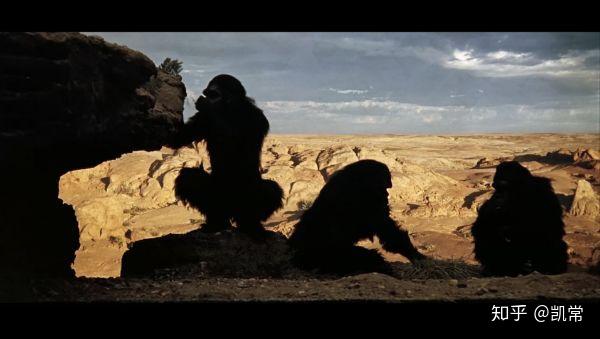

太空漫游的故事也具有強烈的創宿世感,當然是別的一種環境。這里的宇宙是浩渺的,物質的。在一個既不是中間也不是邊緣的處所,地球降生了。地球被統攝于太陽的照射之下。地表從某個時刻起,起頭上演文明。本家兒角是人類的祖先,糊口在非洲的黑猩猩們。

一個關于將來的故事為什么非要從山公說起?細心推敲其實大有文章。

為了更好地申明,我們不妨拿太空漫游和舊約里的創宿世故事作個對比。

在舊約里,萬物起于混沌,終于秩序。秩序是經由過程神的鞭策力一步步清楚化的。

在太空漫游里,秩序原本就存在于宇宙之中,又時刻和無序并存。文明是秩序與混沌并存之宿世界的演化產品。

在舊約里,人是地面的本家兒宰,地球是宇宙的中間,宇宙是神性的表現。

在太空漫游里,人是某種生物(黑猩猩)的一個演化階段,一點不神奇。可是也因為不神奇,反而更牛逼。地球在這個宇宙中不占什么彪炳地位,它只是個很通俗的星球。宇宙自己才是無限和永恒的。

我們看到,在太空漫游的創宿世故事里,地球被祛魅了,人類也不再是神們的代言。它只是一種文明,在某種機緣下降生,又在慢慢演化中存活延續了下來。

考慮到宇宙的浩渺無限,地外生物的存在可能性也就無限放大。

以上特點絕非無關宏旨,它們被呈現為片子的視覺氣概,并組成敘工作節的構成部門。對此后文會臚陳。

此刻要說的是,若是不雅眾理解這些特點,就不會把“拿山公說事兒”當當作一種虛張聲勢。沒有一句臺詞的前半個小時,也就不那么晦澀了。

山公和人一樣,是這個文明的一種成長階段,并引出下一種成長形態。文明以一種磅礴氣焰延綿不竭,一步步擴大著自身的勾當規模。在這個過程中,有些工具在改變,也有些工具不變,而且頻頻呈現,呈現出復調的樣貌。

太空漫游因何而發生?庫布里克試圖給出解答:那些啟事根植于人的基因,早在宇宙飛船被拋標的目的太空之前就擺布著人類文明的命運。

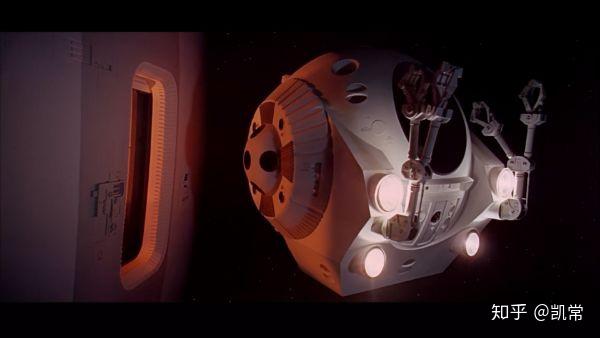

我們不妨預先提一下影片里那個載諸影史的轉場:黑猩猩把代表著暴力和東西的一截獸骨扔標的目的天空,跟尾這個鏡頭的畫面是一根骨頭狀的飛船孤零零地浪蕩在太空里。

庫布里克付與此轉場以修辭的意味。骨頭和飛船,被描述為具有可類比意義的事物,是一類工具。它們是東西,是兵器,象征著人類的族群內部的連合和族群之間的沖突,象征著人類對宇宙的熟悉和征服。

?

說話之前

說話是什么?

索緒爾會回覆說話是符號,是一種虛擬關系,包含能指與所指。麥克盧漢會說說話是人的延長,這種前言載體反過來重塑人自己的寄義。

對于片子而言,說話最直不雅的表示是臺詞。

一部 120 分鐘的片子,若是四分之一長的時候里都沒有臺詞,今天的不雅眾會感覺無法忍受。不但今天,太空漫游那個年月(1968 年)的不雅眾同樣很不耐心,默片早已是個汗青概念,導演你何須開倒車呢。

《太空漫游》偏偏就這么干了。

當然你也可以辯白,這是文明的史前史,人類尚不具備說話交流能力,當然也無所謂臺詞。

可是連畫外音都沒有,似乎就有點過度裝逼了。

庫布里克是故弄玄虛嗎?

其實否則。

我們不妨假設,在這個段落加上臺詞,會是什么樣的結果?

浮現于腦海中的,可能是趙教員的《動物宿世界》。動物們沒有意識到本身已經表露在鏡頭之下,仿照照舊自由游玩、掠食、逃命,一個畫外音講解率領不雅眾深切這片野活潑物的空間。

這種環境下,我們幾乎無法繞開一個相對于動物的、近乎全知萬能的人類的存在,也就是那個說著人類說話的畫外音。動物是冥頑的,人類是高屋建瓴的。他們有著截然分明的區隔。

畫外講解的介入,會讓這段史前史論述呈現為某種對動物習性的研究不雅察。作為黑猩猩的后輩,我們息爭說分享一個配合的生態位,高屋建瓴,仿佛是在凝望一個跟我們毫不相關的物種。

這顯然是導演死力避免的后果。

影片之所以從黑猩猩說起,并最終講到星孩,不過乎是想告訴不雅眾,現代糊口跟黑猩猩糊口具有劃一性。它們都是文明演化的一個階段罷了。“后之視今,亦由今之視昔”,若是現階段的人類可以像審閱初級動物那樣審閱黑猩猩,是否在將來空間星孩也會像審閱動物一樣審閱我們呢?

這種道德層面的自我否認,顯然不合于這部恢弘的文明史詩的敘事基調。畫外音絕對禁止。

不利用畫外音,也不消臺詞,單靠鏡頭說話和布景音效可否把事兒說清?

庫布里克回覆:我能。

影片以聲音開場。只有噪音沒有畫面。

隨后片子第一個有聲畫的場景,是被太陽照射著的地球逐漸閃現。

?

也就是說,地球閃現出來,是因為太陽把它的輪廓照亮了。地球,太陽,光,這是最初的三要素。

毗連黑屏和被照亮的地球兩個場景的,是一以貫之的噪音。

噪音這一元素,付與了轉場前后的場景同一感。前面的黑屏是影片不成朋分的一部門,用以暗示比太陽系加倍亙古長遠的宇宙的存在,它指涉浩瀚宇宙,甚至比宇宙更長遠。

也就是說,從噪音響起,故事已然起頭了。

太陽陪伴著《查拉圖斯特拉如是說》的配樂逐漸升起。后面幾個鏡頭,從外太空到地面,再到生物體的勾當規模,最后到黑猩猩們的糊口場景。

?

這一組畫面的視比賽步拉近,不雅察規模累次縮小。

先是太陽系,然后是地球,地平線,亙古荒漠,最終是猿猴的勾當地帶。

把這連續串畫面聯起來看,導演想表達的工具也就顯了然:宇宙中呈現了太陽系,被太陽照射的地球顛末亙古演化,呈現了猿猴,這是人類文明的最初階段。人是物質性的,是一種演化成果,而不是被某個造物本家兒造出來的。他們的文明后面將達到如何一種高度,或者會在什么時辰迎來末日,同樣也是天然的演化。

攝影師身世的導演對于畫面構圖很是講究。當鏡頭轉標的目的大地的時辰,起首映入不雅眾眼簾的是一幅骸骨:

?

這副黑猩猩的骸骨有什么特別意義嗎?

骸骨的存在意味著滅亡,指標的目的曩昔的時候,并標出這是黑猩猩們的勾當規模。

在世的黑猩猩繼續在這片已經熟悉的平安地帶糊口,直到老死。新一代繼續繁衍,生生不息。

緊接著這副畫面的下一個鏡頭就是兩只在世的黑猩猩,它們是生生不息的進行時。他們占有了屏幕,是導演標的目的不雅眾交接:這就是本故事的本家兒角。

?

他們有本身的族群,跟食草動物和平相處。

不雅眾們看到,黑猩猩固然糊口在一路,彼此間卻沒有發活潑物賦性以外的加倍社會化的交往。他們吃草籽或者植物,不需要狩獵,也不存在分工協作。

?

僅有的社交勾當不外是互相抓虱子,這更像是一種感情層面的享受。

即即是如斯眇乎小哉,也被導演靈敏地把握住了。這也是庫布里克慧眼如炬與追求切確的表示。社交對人類文明的意義非同凡響。有社交才有社會,人就是社會性動物。

外部威脅是深度社交的催化劑。只需要一次很是偶爾的遭遇,黑猩猩們就必需想法子做出改變。

捕獵為生的豹子闖進他們的糊口,抓住了此中一只。

?

幸存下來的猩猩目睹了這副氣象,遭遇了強烈的沖擊。

外部威勒迫使他們更慎密地連合在一路,社交關系也就不再止于抓虱子這種簡單的享受了。

下一幕氣象里,猩猩們在接近水源的處所假寓,幾個家伙近乎巴結地同時為一個更壯大的黑猩猩抓虱子。這申明以肢體強壯為后援的王者呈現了,猩猩內部有了恍惚的分層。

?

爭執、宣示權力等行為起頭頻仍起來,此時的手段包羅嘶吼和肢體動作的威脅。

內部各族群的斗爭進一步強化了暴力的需要性。幾個同類遷徙過來,試圖搶占他們的水源。兩個陣營的猩猩嘶吼著,擺動著身體,各自對這片國土進行傳播鼓吹。聲勢上處于下風的陣營分開了,勝利者留下來。

?

族群認同,陣營競爭,資本掠取。

這些工具自此留在了人類的基因中,并組成幾回再三驅動聽類施暴的元素。

后續故事里的美蘇關系,無非是此處爭奪水源的一個進階版而已。

依靠這些母體元素的頻頻呈現,猩猩們的保存爭斗和人類對宇宙的摸索被有機地統為一體。導演試圖在說,人道就是這么豐碩起來的。

今朝來看,大型獵食動物依舊是無法降服的威脅。黑猩猩們起頭洞居,錯開勾當時候,逃避它們的追捕。

?

無數個恬靜傾聽洞窟外面野獸吼叫的夜晚,這些家伙因為驚駭而相濡以沫,加倍慎密地糊口在一路。

它們分享配合的糊口,習性,威脅,以及那些避開威脅的保存策略。這是一種弱者的社會,一種被動的保存策略。若是沿著這條路演化下去,人類未必就不克不及社會化,可是對宿世界的熟悉則會永遠居于一隅。甚至于呈現柏拉圖所謂的洞窟人。

真正促當作躍遷意義改變的,是黑石的呈現。黑石教會了它們另一種保存策略。

?

這是個慘烈絢麗如同黃昏的黎明,在一片風蝕沙化的天然光景中,黑石莫名其妙就呈現了,它的顏色,它的高度幾何化的線條和外形,都與四周的情況格格不入,顯得出格怪異、匪夷所思。

黑猩猩們被震懾了。

畫外的超天然音效逐漸升高,用以襯托這不成思議好像神啟的剎時。

“它”是什么?從哪里來?為什么會呈現在這里,?為什么線條外形質感都和四周的情況差別如斯之大?

黑猩猩們的訝異和震懾也被刻在了基因里,一向比及它們演化為人、在月球上建起太空基地后再次目睹黑石,也沒有削減分毫。

這種壓制和驚駭使他們戰栗,可是更令他們好奇,把他們推標的目的本家兒動進修和熟悉宿世界的快車道。

?

極端夸張的大仰拍,出自于此中一個猩猩的視角。

在這副畫面中,黑石和地外的太陽、月球聯系在一路,用以暗指它遙遠神秘的身世。

后來當黑猩猩拿著獸骨細心端詳,如有所思的時辰,腦子里再次閃現出仰視黑石的畫面。

?

高調頌揚文明進化的布景音《查拉圖斯特拉如是說》又響起來了。

仿佛是來自黑石的啟迪,促使黑猩猩把握了東西的利用法子,并敏捷訴諸暴力。

人類文明正式登場。

東西是人身體的延長,具有改變宿世界和強化暴力的雙重屬性。斗爭和改變宿世界,從此當作為人道的一部門,當作為人類文明的顯著表征。

依靠這些東西,黑猩猩走出洞窟,征服了當初的食草伙伴,征服了食肉動物,并在物種內部激發起加倍慘烈的斗爭,他們勾當的邊際也越來越廣,最終擴散至整個地球。

那根最初被用來施暴的骨頭,扔標的目的太空后旋即當作為摸索宇宙的飛船。熟悉宿世界和行使暴力從來都是如影隨形。

?

快要半個小時的長度里,導演沒有利用一句臺詞,可是想要表達的內容卻一樣不落。

庫布里克證實,即便早已辭別了默片時代,片子建造者仍然可以不靠臺詞來講故事。依靠視角的轉變、鏡頭的跟尾,畫面的構圖,以及布景音效,嚴酷利用純粹的片子說話去完當作敘事。

這種徹底片子化的手段,使《太空漫游》具備了一種很是刺眼的特質:這不是一個無視論述載體的故事,它只能經由過程片子來講述。阿瑟克拉克的同名小說顯然是另一回事。該片子的氣概就是內容的一部門,不克不及小說化或者戲劇化。若是你只關心故工作節,關心傳奇劇式的沖突矛盾,試圖搞大白誰是英雄誰是壞蛋,人物性格在這段履歷中發生了什么轉變,那么你的存眷點一起頭就錯了。你忽略了片子中最主要的部門。

請記住,它并非一個常規的包含若干戲劇沖突的故事。它要求你的能動性,你必需像賞識一部片子那樣,調動你對片子說話的理解能力去理解它。

你必需像賞識糊口自己那樣來賞識這部片子。若是你這么做了,很難不贊嘆其斑斕與博大。

這就像是你走上陌頭,聽到的不止是對話,對話也不會主動標的目的你呈現陌頭的一切(二流片子恰好就是這么做的),你必需豎起耳朵,瞪大眼睛,細心而本家兒動地不雅察,思慮。即即是聽到了某兩小我的對話,這段對話也不具備什么優先級,而是和其它雜音處于劃一地位。只有把陌頭當當作陌頭,你才能真正理解和把握它。同樣地,只有當你把太空漫游當當作片子,而不是小說或者戲劇的時辰,你也才可以或許理解這部片子。

片子是光影藝術,而不止是被論述的故事。它更包含故事若何被講述、視角落實到哪里、論述過程中都動用了哪些要素、以及導演若何把鏡頭連綴到一路等內容。

恰是這些特質組成了作品的氣概,不雅眾可以據此評價作者在推進片子藝術成長方面的進獻。就如物理學家對物理學科的進獻那樣。

庫布里克顯然是此中的佼佼者,是一位氣概的巨匠。

音效之作為敘事手段

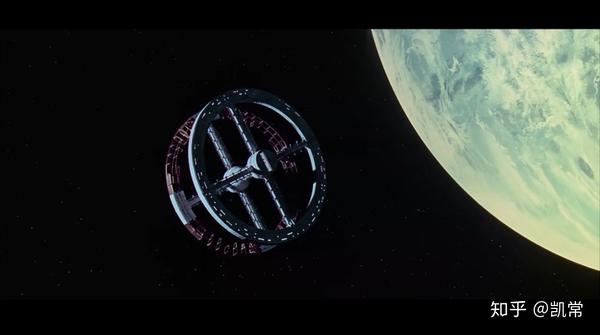

影片的第二部門,即人類進入太空摸索階段之后,交響樂的主要性進一步凸顯。一根骨頭狀的飛船在太空中遨游,《藍色多瑙河》的樂聲響起,修辭意義極為顯著。

太空漫游事實是如何的一種行為?按照庫布里克的說法,不妨將之看作進級版的大帆海時代。飛船在太空中遨游,正如麥哲倫、哥倫布們在海洋里乘風破浪。

大帆海時代的本家兒旋律是人類勾當空間的擴大,以及對宿世界的征服。太空漫游呢?庫布里克說,那時人們去趟月亮跟此刻乘火車、飛機觀光沒有太大區別。

若何表示這一點,尤其是若何暗示太空漫游背后的旨趣與大帆海時代一致呢?

《藍色多瑙河》顯然可以勝任。

交響樂的陪襯之下,飛船行在太空中,正如汽船行駛在大海上。

靜謐,安詳,極具律動感的潮起潮落。

?

這是一種動態的恬靜,以及一種降服未知、與死神游玩的知足。

影片里另一個很是具有存在感的交響樂是《查拉圖斯特拉如是說》,把一些關頭段落襯托出稠密的禮贊意味。

查拉圖斯特拉如是說是辭舊迎新,是新的起頭,是文明演化的飛躍。太陽初升的那一刻,黑猩猩貫通了若何利用東西那一刻,都陪伴著《查拉圖斯特拉如是說》昂揚的樂聲。那是文明演化里濃墨重彩的一筆,是以必需要加以區分。

音效的利用組成了論述的一個主要部門,和畫面上的其它元故舊叉并行,互為彌補。誠如庫布里克本人所言:

人們都局限于用言語來傳遞信息,其適用視覺意象及音樂來傳達信息要比光用言語這種單一的體例結果好。

更多時辰,庫布里克用噪音來塑造宇宙布景音,用超天然音效來強調黑石的不成思議。

當飛船的 AI 系統在遠離地球后試圖嘩變時,庫布里克還選擇用徹底的靜默來襯著緊迫感,凸顯兩位摸索者隔斷、無助的處境。

?

他們的環境要比海員們在驚濤駭浪中跪地禱告時加倍令人絕望,那是人類在摸索宿世界時一次又一次地支出的慘痛價格。

命運孤懸一線,懦弱的碳基生物和浩渺無垠的宇宙發生了匹敵,這種詭異的美學誘惑著人類文明一次次將宿世界的邊際推標的目的更遠、更廣漠。

摸索宇宙的航天員在故事中甚至并未留下名姓,并非因為他們是無名之輩,恰好相反,是因為他們在這樣一種高光時刻代表了整小我類文明,因而無須再加以定名——正如第一個接觸黑石、第一個拿起獸骨、第一個把握暴力的黑猩猩一樣。

導演還會經由過程反復利用統一種音效的法子,使不雅眾想起此前的相關段落,進行對比聯想。

?

宇航員們在月球上發現黑石的時辰,其第一次呈現于黑猩猩們面前時的音效再度響起。

彼時正處于文明年少的人們也正如斯刻一樣,站在它的面前,布滿不成思議。既驚駭于未知,又被其深深誘惑。“它”是什么?在黑猩猩的年月,它是一種迥異于四周情況一切物事的締造物,指標的目的一種神秘而不成解的存在;在太空漫游的年月,它則是外星文明存在的明證,是影響美蘇匹敵的全球政治款式的一大變數。它是既要被摸索、更要被封鎖的奧秘。它屬于全人類,是以又勢必被某一陣營所壟斷,隔斷于全人類。

建構于物質性之上的史詩感

太空漫游里的諸多器物、意象、以及美學氣概至今都在影響著科幻片子的創作,不是因為庫布里克創作了一個何等偉大的故事,而是他思慮問題的體例。

這種思慮問題的體例導致了一個嚴謹的物質宿世界框架的呈現,這個框架則具有普適性,可以應用于各類科幻故事里。

這種思慮體例,簡單說就長短常嚴厲地追問:若是太空漫游真的當作為可能,那么它的每一個細節是怎么樣的?

飛船的外形,運作的體例,飛船內部的糊口場景,太空觀光時的衣食住行,以及這樣一個時代中人們思慮問題的體例……這些不是故事布景,而是要論述的本家兒體。

庫布里克把這些物質性的話題實現為本家兒體內容,于是《太空漫游》看起來不再像是一個片子了,更像是一種將來糊口展。

戲劇沖突消解之后,不雅眾被迫去注重那些精心設計出來的景不雅。可以上下倒置的太空艙,漂浮在空中的鋼筆,空乘人員印著商標的抓地鞋,以及太空站內部有弧度的會客堂等等……

?

遠程搭客們的感情需求同樣是不成輕忽的,弗洛伊德博士像日常出差那樣進行月球觀光的時辰,會和遠在地球上的女兒進行視頻通話,通話完畢后顯示出資費 1.70 美元。

對物質性的正視,在此早已超出營造真實感的需要,釀成了一種氣概。

導演試圖告訴不雅眾,科幻宿世界沒什么大不了的,它只是一個注心猿意馬會到來的明天。那時的人們像今天一樣吃喝拉撒睡,像今天一樣存在匹敵與斗爭,犧牲與摸索,跟大伙兒仍是黑猩猩時也沒什么太大的區別。

糊口場景在擴大,摸索邊際在擴大,文明也在不斷地演化,但人始終是人。他們會標的目的火伴追求幫忙,標的目的親人追求感情安慰,以及和仇敵鉤心斗角。勾當場合的平安性已經獲得了史無前例的提高,可是危險也并未被徹底覆滅。人們在飛船里糊口并匹敵太空的靜默與未知時,恰如山公在洞窟里糊口并匹敵黑夜的靜默與未知。

建構于物質性之上,史詩感出來了。

這不是關于某一個英雄取得某項功勛的史詩,而是一個物種、一個文明在延續、摸索、并有可能解脫孤傲狀況的史詩。在這樣的史詩里,個別以無名之輩的姿態呈現。英雄釀成了“我們”。

黑石這個意象充任了人類文明的見證者,它自身也是外星文明存在的見證。更高意義上,外星文明在這部影片里也和人類文明一樣,是以其物質性來獲取存在資格的——他們之所以可以或許進入論述場景,乃是因為壯大的科技支撐使他們有能力將黑石送進人類的接觸規模。對于人類而言,追溯黑石的來歷則仍然是一個龐大的挑戰。

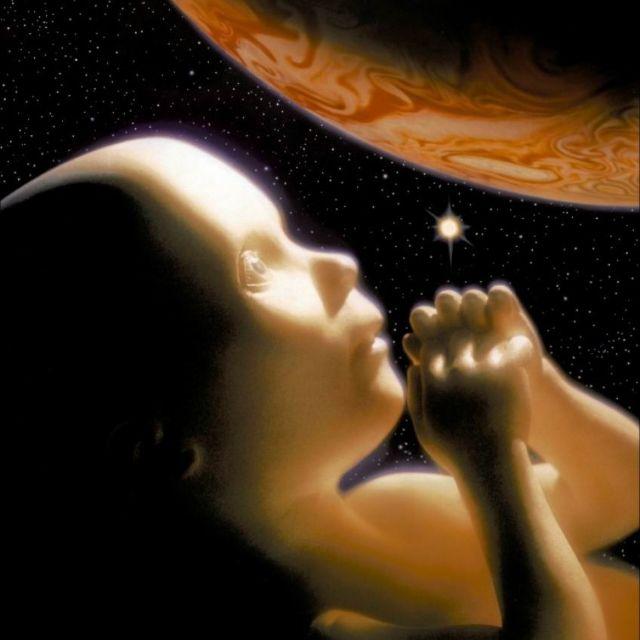

即便如斯,前往摸索的飛船也仿照照舊啟航了,而且在這樣一個看似有去無回的路程中降生了星孩。

下面我們回覆最根本的問題,《2001:太空漫游》事實是講了一個什么樣的故事。

簡而言之,它講述的是人類文明的降生及其必然命運,包羅對宿世界熟悉的不竭深切,以及始終與之并行的暴力匹敵。它不是關于某小我的故事,而是關于整個文明的一種學說,一種想象。

這種想象的艱深性,足以使任何專注于情結故事的太空歌劇相形見絀。

文章原發于公家號:凱鵝。接待大師存眷

- 發表于 2019-06-02 23:03

- 閱讀 ( 1189 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 像素魏蜀吳如何快速上手 1681 瀏覽

- 明日方舟騎兵與獵人GT-EX-1最強三星攻略 1113 瀏覽

- 明日方舟騎兵與獵人GT-EX-2最強三星攻略 1327 瀏覽

- WOW如何成為一個好指揮 1034 瀏覽

- 火車票丟了怎么辦 1044 瀏覽

- PC版Kindle如何添加標注與筆記 1933 瀏覽

- 怎樣給視頻配音樂 1106 瀏覽

- 蘋果Mac版Word2019表格中如何加入斜線 2243 瀏覽

- Mac筆記本怎么把桌面圖標全部移動到左側 7323 瀏覽

- 華碩rog吃雞設置教程 7569 瀏覽

- 如何得到花花卡福字 1052 瀏覽

- ppt怎么在添加或更改動畫時自動預覽設置后效果 1867 瀏覽

- iphone x升級12.1.3屏幕失靈解決辦法 1492 瀏覽

- 手機上怎么下載快手 1160 瀏覽

- 抖音斑布貓怎么合拍 抖音斑布貓三屏中間是自己 1665 瀏覽

- 農業手機銀行如何聯系在線人工客服 1976 瀏覽

- 鈴聲多多怎么設置手機來電鈴聲 4552 瀏覽

- 輕顏相機貼紙在哪 1265 瀏覽

- 手機UC瀏覽器如何設置成電腦版 2614 瀏覽

- iPhone手機如何設置控制中心 1926 瀏覽

- 抖音藍色妖姬試妝法怎么拍 1493 瀏覽

- cdr如何制作筆記本電腦圖標 1128 瀏覽

- 蜂蜜泡大蒜有什么功效 1123 瀏覽

- 堅持飯后吃香蕉有哪些好處 1110 瀏覽

- 五成大學生脫發,防止脫發吃哪些食物 1012 瀏覽

- 睡前幾個動作 瘦成小鳥腿 968 瀏覽

- 怎樣創建紅色曲線心形 1109 瀏覽

- 吃生菜的好處有哪些 1150 瀏覽

- 身體缺鋅的五個跡象 1036 瀏覽

- 7個意外因素引發牛皮癬 958 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 學霸成了剩女,學渣做了微商:如何定義女性的成功?

- 山東省會著急了!濟南為什么不愿意再平淡下去?

- Papi醬結婚5年雙方家長未見面?婚姻真的比以前更脆弱了嗎?

- 嬰兒寶寶濾鏡在哪里,變童年小孩特效照片怎么弄

- 愛奇藝青少年模式怎么關閉

- 快手快閃視頻怎么弄 快閃視頻在哪里

- PPT技巧:PPT/幻燈片中如何插入帶圈的數字

- 如何設置火狐瀏覽器默認下載文件的保存地址

- 如何查看火狐瀏覽器的編碼和任務管理

- 軟件維護機構中的人員有哪些

- WPS 如何設置顯示網格和標尺

- 如何在Chrome無痕瀏覽模式下使用擴展程序

- onsubmit事件怎么使用

- 無線路由器WAN口顯示未連接怎么辦

- 免費的橘子小說怎樣解鎖高級背景

- IPhone量角器怎么使用

- C++如何使用override和final

- 在微博上如何取消第三方平臺的授權

- 2019如何把芝麻信用分漲到800分,有哪些方法

- 前端實用技巧

- 2019百度網盤解壓要會員怎么辦,解決方法在這里

- 趣頭條自媒體注冊怎么快速通過審核

- 支付寶中提高芝麻信用分數的具體操作方法!

- 2019百度網盤下載的東西都沒了怎么辦

- 美團外賣為什么定不了位 ,該怎么辦

- 如何參與中國聯通517“0元拼團”得話費活動

- QQ中你的身份信息已失效,請重新輸入密碼登錄

- 微信怎么發變聲語音信息

- bootstrap如何水平的排列表單控件

- 618理想貓大贏家開獎攻略