別瞪著我,你這個長得人模狗樣的家伙

解讀可駭谷效應

解讀可駭谷效應

卡卡,Arts, Culture, Technology

卡卡,Arts, Culture, Technology

說到擬人機械,出格是高仿真機械人,就無法避免要談到可駭谷效應 (Uncanny Valley)。[擬人機械]系列第五篇,我們就來說說什么是可駭谷,可駭谷的當作因,以及一些可駭谷效應的經典案例。

什么是“可駭谷效應”?

可駭谷效應,The Uncanny Valley, 指的是當一個事物與天然的、活生生的人或動物很是相似,但不完全相似的時辰,它會在一些人中發生反感厭惡的情感反映。可駭谷效應常用于詮釋我們在仿真機械人和電腦特效 CGI 中常見的,很是像真人但又總感覺哪里不合錯誤勁、使人感應反感不適的現象。

陷入可駭谷的女孩 - 網頁動態模擬 -

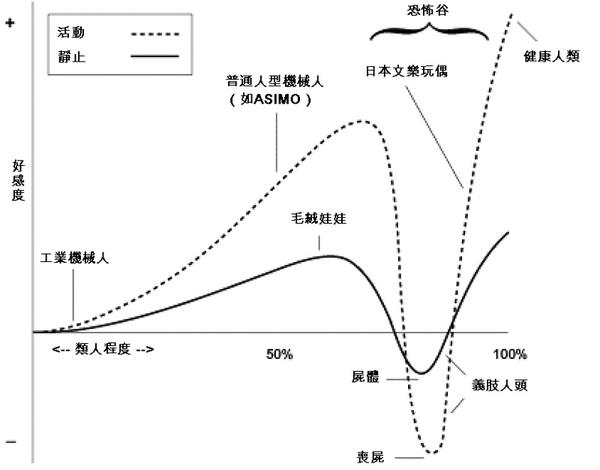

“Uncanny”,翻譯當作“可駭”,其實并不切當。“Uncanny“形容的是一種怪異、詭誕的感受,當然包含可駭、讓人害怕的當作分,但更有一重神秘的、無法言說的、古怪異常的寄義。要更具象的理解“Uncanny”,想想《宿世界奇奧物語》和 David Lynch (大衛林奇)就夠了。“Valley”,谷底,指的是在一個事物的“擬人”水平與它的接管度之間關系的曲線上的一個顯著的落點,如下圖。

可駭谷效應最早是在 1970 年月被 Masahiro Mori 發現的。Mori 認為,當一個機械人的外表變得更像人時,不雅察者對于機械人的感情反映會變的更積極、更有同理心;但當外表相似到某個點時,不雅察者的感情反映會敏捷標的目的相反的偏向轉化,變為強烈的反感。當機械人的外表繼續標的目的像人的偏向偏移,甚至與真人無法等閑區分的時辰,不雅察者的反映又會正標的目的回歸,接近于真人對真人的感情反映。( 這里說的外表,不僅僅指靜態的身體特征,還包羅肢體動作、說話、臉色等其他表征人類及其他動物的動態特征。)

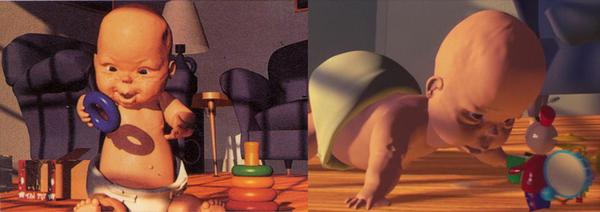

受可駭谷效應影響的例子有良多。1988 年 Pixar 的動畫短片《Tin Toy (錫鐵小兵)》中的嬰兒讓良多不雅眾感應不適,也使人們起頭正視可駭谷效應。片子《Beowulf (貝奧武夫)》原本想用全 CG 做噱頭,成果卻深陷可駭谷,還被人吐槽拿 CG 的赤身安吉麗娜朱莉去替代真人的朱莉估量是腦子進水了。

動畫《Tin Toy》

片子《Beowulf》

仿真機械人中的例子就更多了。好比下圖中的兒童機械人 CB2,絕對可以把小伴侶嚇哭。還有日本機械人學者 Hiroshi Ishiguro 建造的機械人替身。Hiroshi Ishiguro 可以把本身的聲音和肢體說話傳輸到替身身上,操縱替身來進行長途會議,不外我感覺這更像是長途嚇人。

CB2

Ishiguro 和他的機械人替身

需要注重的是,固然今朝人們對于可駭谷效應都有根基的熟悉,但可駭谷簡直切界說其實仍然十分恍惚。這個“谷”,到底在什么位置呈現呢?標記它的特征是什么?它跌落前的最高點,和反彈前的最低點又若何界說?這些問題無法等閑回覆,這也許是因為感化于我們感受和認知的從來不是單一元素,而是多種元素的交叉夾雜。浮泛的眼神也許讓某個仿真機械人看上去很“假”,但在另一個機械人身上,共同稍微卡通化的五官,可駭谷的效應可能就此消逝。這些擺布我們認知的特征如斯微妙,以至于去界說到底是什么特征激發了可駭谷效應幾乎不成能。但幸運的是,我們每小我都是一個活絡的感知機械,當我們看到有點不合錯誤勁的”類人“時,我們本能地知道,這是可駭谷效應在起感化了。

為什么會發生“可駭谷效應”?

關于可駭谷效應的當作因,今朝本家兒要有兩大類詮釋。第一類詮釋認為可駭谷效應是經由過程進化獲得的,是人類在漫長的保存中逐漸發生的心理防御機制,而第二類則認為可駭谷效應來歷于人類的認知模式。今朝的科學研究成果對兩種假說都有撐持的證據,所以可駭谷效應很可能是兩種原因配合感化的成果。

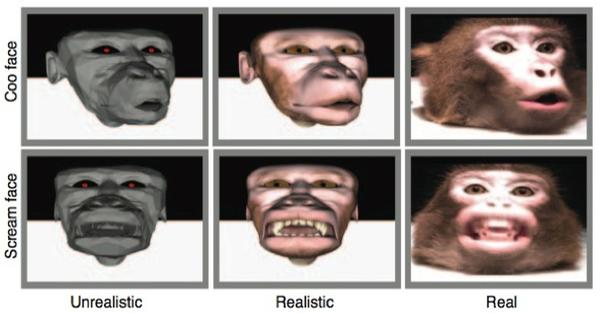

為了證實可駭谷效應是一種進化機制,科學家做了這樣的嘗試:給山公看三張圖像,一張是高仿真的 3D 山公圖像,一張是低仿真的 3D 山公圖像,一張是真山公的圖像。山公目不轉睛地看每張圖像的時候,標記了其對每張圖像的愛好和厭惡水平。研究成果表白,山公看高仿真的 3D 山公圖像的時候最短,表示出了本能的厭惡。這申明,我們人類在可駭谷效應這個問題上并不是孤立的,就像山公一樣,我們生來已經具有了這樣的傾標的目的。

山公可駭谷嘗試:中心圖像為高仿真 3D 山公

這種進化而來的心理防御可能與交配和疾病預防兩個方面有關。人類在進化過程中逐漸形當作了對優異配頭的辨識能力和對劣質配頭的規避能力。“像人又非人”的存在在外表上標記了低存活率,低生育率,也許是以激發了我們的厭惡。近似的,這樣的外表也可能預示了惡疾、病菌、滅亡,會使我們發生天然的規避行為。我們對于沉痾病人、尸身會發生本能的反感,也是同樣的保存機制。另一方面,“像人又非人”的存在象征了異化的人類自身,也許會激起人對于自身保存狀況和存在意義的擔憂,是否本身也是徒具外表而毫無魂靈的機械呢?這也會導致我們發生抵觸的情感。

片子《異形》中的 Ash 最后發現是個生化人 (童年暗影啊)

在認知體例的詮釋中,研究者將可駭谷效應界說為一種“認知不確定 (perceptual uncertainty)”。這種“認知不確定”源于類別邊界的恍惚,一個無法等閑放在“人”的類別,也無法等閑放在“機械”的類此外事物,就會讓人發生認知焦炙。這種焦炙在其他一些“雜交”型事物上也有表現,好比轉基因食物、變性人等等。還有的詮釋則認為,當一個機械人表示的大部門仍是一個機械人的樣子的時辰,我們會默認它為一個機械人,并對其“非”機械人的部門、即像人的部門非分特別存眷,因而輕易成立感情聯系和同理心。而相反的,若是一個機械人十分像人,我們會用“人”的要求去對待它,從而對于它“非人”的部門尤其存眷,輕易對它的異樣特征發生反感。總而言之,這屬于一種對事物的心理預期與事物的現實表示呈現矛盾時所發生的不適和厭惡。

藝術家 Patrcia Piccinini 創作的雜交動物雕塑 - 直不雅上就感覺詭異

這里需要指出的是,固然我們感知可駭谷效應的能力是與生俱來的,但這并不是說它是一當作不變的。社會文化對我們對可駭谷效應的敏感度有很是主要的影響。《死寂 (Dead Silence)》,《人形師》等可駭片子使得良多人“后天獲得”了一種對于人偶、木偶等事物的驚駭癥,大量五毛特效 CGI 則讓我們對于差火候的 CG 人物見責不怪,而陪伴著 CGI、機械人這些事物當作長起來的年青一代,他們可能對于可駭谷的敏感度要弱的多。若是可駭谷效應真的與“人”和“機械”之間的類別認知紊亂有關,那么跟著科技的成長以及我們對于“人”和“機械”的界說的不竭更新,這種認知焦炙可能也會逐漸消逝 (或者被“人類”和“后人類”之間的差別所代替)。

片子《死寂》

可駭谷效應案例 (一些經常被提起的,和一些未被提起過的)

- 動漫,二次元

動漫人物在擬人水平和接管度關系的曲線上,還遠沒有達到可駭谷的位置。動漫人物固然是擬人,但距離真人其實還很有距離。拿一張動漫人物的截圖,你永遠不會誤認為是一個真人。所以說其實二次元動漫人物跟可駭谷效應關系不大。

本相只有一個

不外當動畫走 CGI 寫實路線時,卻是很輕易落入可駭谷的區間。2001 年的《最終幻想:魂靈深處 (Final Fantasy: Sprits Within)》曾經使良多報酬其在 CGI 上超出同時代其他作品的高水準所震撼,但也有人認為此中人物的情態動搗蛋異,是典型的可駭谷效應。《最終幻想:魂靈深處》為了締造真實的人物結果,采用了真人動作捕獲手藝,可是那時動作捕獲手藝還未像現在一般當作熟,所以只有人物的身體動作采用了真人捕獲,而面部臉色、手部動作則是手工添加。這些人體微臉色的不到位也許恰是導致了可駭谷效應的原因。

片子《最終幻想:魂靈深處》

規避 CGI 動畫中可駭谷效應的策略本家兒要有兩類。一類是將人物特征卡通化,使其不像真人從而連結在可駭谷左側的曲線上。Pixar 工作室的作品多采用這個策略,好比 2004 年的《超人總帶動 (The Incredibles)》。

片子《超人總帶動》

另一類策略則是從真人入手,經由過程動作臉色捕獲反標的目的生當作動畫腳色,使腳色極端像真人從而“跳過”可駭谷達到右側的曲線上。這一類策略的例子包羅《指環王(Lord of the Rings)》中的咕嚕 (Gollum),《阿凡達 (Avatar)》中潘多拉星球人種,《人猿星球 (Planet of the Apes)》中的猿人,還有《本杰明巴頓奇事 (The Curious Case of Benjamin Button)》中老年 Brad Pitt 的腳色塑造。前幾個例子因為塑造的腳色在五官特征和比例上都與真人有不同,所以即使有略微的不真實也很難發覺到。但在《本杰明巴頓奇事》中,老年嬰兒 Brad Pitt 是經由過程對 Brad Pitt 真人捕獲附加到 CG 版 Brad Pitt 上實現的,CG 直接描繪真人也達到了很是高的程度,可以說是片子 CG 特效的巔峰之作。

片子《阿凡達》

Brad Pitt as Benjamin Button,左邊老年初部全 CG

2. 片子 vs. 游戲

上面其實已經提到了片子 CGI,不外這里本家兒要把片子和游戲對比起來說說。

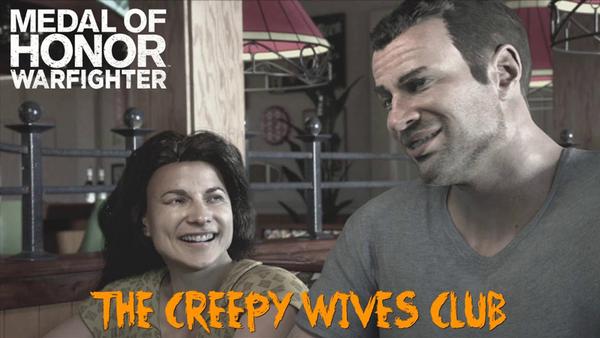

第一視角射擊類游戲《聲譽勛章:兵士 (Medal of Honor: Warfighter)》中的老婆和小孩腳色因為其怪異丑惡被良多玩家詬病,甚至有人建議游戲應該更名為“可駭老婆俱樂部 (Creepy Wives’ Club)”。從截圖上來看,固然人物的描繪簡直有種 CGI 特有的假,可是其實我們在良多其他游戲中看到的也都大同小異,而我們也似乎并沒有決心去說起可駭谷效應。

“可駭老婆俱樂部”

為什么近似水準的 CGI,我們對于游戲的接管度要遍及高于片子呢?這也許是因為 CGI 自己就是游戲的一種前言,對于游戲中的 CGI,我們是一種默認的接管,即使人物看上去怪怪的,我們也能理解這是手藝所限。當 CGI 變得更真及時,我們起首存眷的經常不是人看上去怪怪的 (歸正 CG 人物一向都怪怪的),反而是手藝前進了、畫面富麗了。相反的,我們對于片子的默認印象是真人出演,真人才能有用的帶動不雅眾的情感從而睜開敘事,而不敷真實的 CGI 在這種預設前提下,其缺陷會天然的凸顯出來。

在游戲設計中,可駭谷效應可以被放大操縱,用來塑造一些背面人物。具體的例子臨時沒有找到,今后有的話再不上來。

3. 人偶

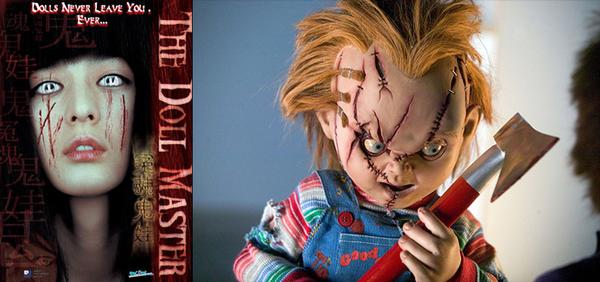

對于人偶的驚駭很可能是一種后天的社會文化架構,而非可駭谷效應,究竟結果大大都人偶在外形上還遠達不到與真人難以區分的水平。被本家兒人丟棄的人偶回來復仇的可駭片我們已經套路很熟了。再加上歐美系的可駭片中各類被附身的巫毒娃娃和木偶,我們對于人偶發生驚駭感也是再正常不外的。近似的還有小丑驚駭癥,但這種驚駭感嚴酷來說跟可駭谷效應并不是一回事。

再來說說蠟像。有人對于蠟像有比力強烈的反感,可是這種反感應底出自可駭谷的本能反映,仍是受到文化現象的影響 (譬如片子《可駭蠟像館》,我的童年暗影),也是因人而異。蠟像帶有的其它文化符號也會影響到我們對它的接管水平。譬如,一個目生人的蠟像也許讓你感覺怪怪的,但 Brad Pitt 的蠟像,你恨不得上去親一口。

Kim Kardashian 和蠟像

性愛娃娃也是一個因人而異的例子。對于良多用戶來說,他們把性愛娃娃看成是性玩具,是一種物品而非伴侶,所以在功能上的需求跨越了對于表面仿真水平的吹毛求疵,這也是為什么那些畫的像祭祀的紙人一樣的充氣娃娃照樣賣的出去的原因。當然越仿真越輕易“入戲”,而當性愛娃娃加倍像真人時,用戶的第一反映大要會是 “這個看上去更真實,用起來應該更爽一點”,而不是“這個看上去怎么有點怪怪的”。

分歧仿真水平的性愛娃娃 (我都替左邊的欠好意思)

3. 真人芭比,蛇精男

這一類鮮被提起,但我認為有需要在一路會商。我們說到可駭谷效應,舉的例子大多是機械人和動畫 CGI,即一個不是真人的事物,很是像人的時辰會給人詭異的感觸感染。同理,一個原本是真人的人,因為某種原因搞得不像真人,也會給人詭異的感觸感染。烏克蘭真人芭比和我們本土的蛇精男都屬于這樣的例子。不得不說,我國 PS 手藝為我國人平易近跨越可駭谷作出了進獻 (天天看到的都是磨皮美膚照,已經不再感覺可駭了)。

真人芭比和蛇精男

[擬人機械]系列文章:

(一) 的擬人機械腦波知乎專欄

(二) 電子動畫特效手藝腦波知乎專欄

(三) 暗黑機械物語腦波知乎專欄

(四) 存在的困境的動態機械裝配藝術

- 發表于 2019-02-24 19:49

- 閱讀 ( 1142 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 英雄聯盟使用影流之主對線細節的技巧 874 瀏覽

- 練習拳擊怎么打沙袋才能不痛 1333 瀏覽

- 開車駕駛怎么避免壓線的技巧 998 瀏覽

- 狗狗圖片設計 888 瀏覽

- 椰子圖標設計 936 瀏覽

- 熊貓頭像設計 1017 瀏覽

- 在Word2003中保存和關閉文檔具體做法 859 瀏覽

- 蘋果電腦Mac系統如何刪除愛奇藝視頻客戶端 1465 瀏覽

- 字符函數fgetc和fputc在C++中的使用 846 瀏覽

- ps怎么改圖片局部顏色 1270 瀏覽

- pycharm社區版修改主題顏色 1013 瀏覽

- 時之召喚1.0正式版攻略 新手單刷通關開局怎么玩 740 瀏覽

- ps怎么調整方向 1212 瀏覽

- 如何查詢硬盤的空間有多少 1076 瀏覽

- 洪荒1.0正式版隱藏密碼攻略 獲取隱藏裝備 921 瀏覽

- ps怎么給圖片加濾鏡 941 瀏覽

- Word中如何關閉拼寫和語法錯誤標記 1182 瀏覽

- Windows 7如何查看用戶配置文件 985 瀏覽

- 如何查看Windows 7環境變量 868 瀏覽

- WPS中如何繪制雙斜線表頭 1093 瀏覽

- 如何去除照片中部的水印 1071 瀏覽

- WPS如何進行網格設置 1630 瀏覽

- WPS中繪制單斜線表頭的方法 806 瀏覽

- QQ電腦客戶端主板面不顯示天氣預報的方法 907 瀏覽

- 如何使用中國知網的檢索功能 1979 瀏覽

- 程太太學PS之——圖層混合模式之2-1 770 瀏覽

- Win 7如何設置系統啟動時的系統列表顯示時間 838 瀏覽

- 在Word2003中創建文檔的3種方法 1088 瀏覽

- ppt怎么把橫排文字變成豎排 1181 瀏覽

- excel單元格怎么在輸入無效數據時顯示出錯警告 1950 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- rpg幻世1.0.0隱藏密碼攻略 隱藏英雄密碼攻略

- 媽媽不讓我玩游戲第16關和第17關攻略

- 王者榮耀對人的危害

- 裝扮少女56賞花怎么過攻略

- 放置奇兵幻影如何進行培養

- NBA2kol2中有哪些好用的球員

- 媽媽不讓我玩游戲第18關和第19關攻略

- 我的地盤ol攻略

- 媽媽不讓我玩游戲第24關和第25關攻略

- 微信《腦力大亂斗》游戲通關攻略

- 宮廷秘傳游戲怎么完成任務

- rpg幻世1.0.0開局任務攻略 新手任務得裝備攻略

- 媽媽不讓我玩游戲第20關和第21關攻略

- 媽媽不讓我玩游戲第26關和第27關攻略

- 創造與魔法熔火龍飼料怎么弄

- 媽媽不讓我玩游戲第28關和第29關攻略

- 絕地求生刺激戰場集鉛筆換英倫套裝活動攻略

- 如何快速做一碗面(不加任何小菜佐料)

- 易上火的人應當少喝哪幾種茶

- 帕金森早期怎么治療

- 紅薯薺菜湯有哪些食療保健功效

- 食用蘋果的幾個禁忌 你了解了嗎

- 瘦肉雙丁黑米粥有哪些食療保健效果

- 經常上火的人喝什么茶

- 金針菇糯米粥有哪些食療保健功效

- 抱頭蹲起做法

- 蜜棗菜干烏雞湯有哪些食療保健功效

- 鯽魚不能和哪些食物同吃

- 甘蔗你吃對了嗎?吃甘蔗的注意事項

- 狗肉不能和哪些食物同吃