身高受遺傳影響大嗎?以武大郎和武二郎為例

身高受遺傳影響大嗎?有沒有幾乎不受遺傳影響的反例?

身高受遺傳影響大嗎?有沒有幾乎不受遺傳影響的反例?

Suez.張,基因檢測產物司理/遺傳咨詢師

Suez.張,基因檢測產物司理/遺傳咨詢師

唔,身高的遺傳度達到了80~90%,也就是說,在人與人的身高差別中,遺傳身分可以詮釋此中的80~90%,只有一小部門取決于營養、活動、睡眠、情況、健康等等其他身分。所以題本家兒的第一個問題,謎底必然是“大”,不外,也不是沒有反例哦!

樓本家兒想要的反例大要是“我的爸爸170,媽媽160,可是我長到了185”這樣吧?這樣的例子必然有,不外我們卻可以舉出些更夸張的例子。

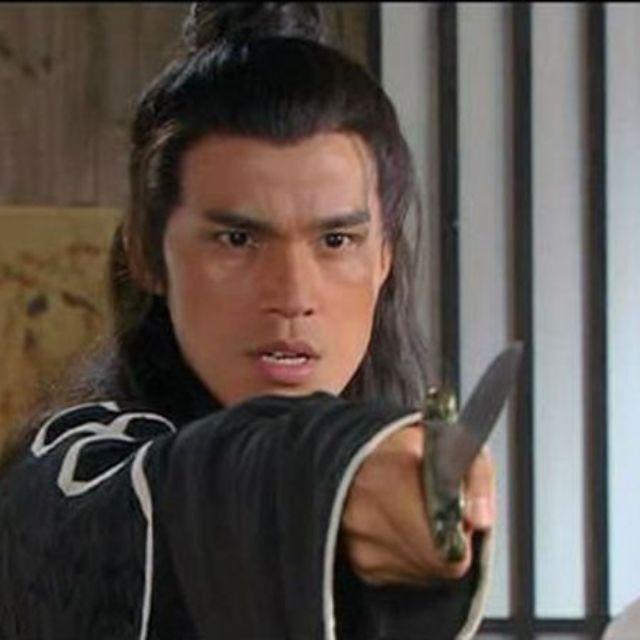

好比,大師耳熟能詳的:武大郎和武二郎。

《水滸傳》原文第二十三回是這么描寫兩人的身段的:“本來武大與武松是一母所生兩個。武松身長八尺,一貌堂堂;滿身上下有千百斤力量——不恁地,若何打得那個猛虎?這武大郎身不滿五尺,臉孔丑惡,腦筋好笑;清河縣人見他生得短矮,起他一個諢名,叫做三寸丁谷樹皮。”

那么武大郎和武松的身高到底是幾多呢?《水滸傳》著于明朝,那時的一尺大約是此刻的31.1cm,不外這樣算下來,武松的身高就達到了2米5,而盧俊義的九尺身崇高高貴過了2米7,不太合理。所以,一些考證認為那時施耐庵用的是漢朝之前的懷抱衡,一尺大約23.1cm。也就是說,武松是身高1米85的大高個,而可憐的武大郎身高只有1米15還不到——確實是很矮了。

當然,必然會有人說,小說里的故事當不得真。那我們來看看實際糊口中的例子吧。2011年新聞報道了一對同卵雙胞胎。他們臉長得一模一樣,小時辰的個頭也十分接近,但芳華期到來,哥哥長到1米7多時,弟弟卻遲遲不發育,仍是1米5。到病院查抄今后,才發現本來弟弟患上了垂體柄阻斷綜合征。腦垂體排泄的發展激素無法正常輸送到身體,影響了發展發育。

近似地這位弟弟的人還有很多。若是年少發生腦垂體疾病,那么典型的癥狀之一就是身高出格高或出格矮。腦垂體負責排泄發展激素,這個部位的異常會導致巨人癥(發展激素過多)或侏儒癥(發展激素過少)。好比中國的姚德芬被認為是宿世界上最高的女子,她的身高是236厘米,體重200公斤。她是因為腦垂體腺呈現腫瘤導致的巨人癥。

其他內排泄異常也會導致身段問題,好比腎上腺皮質激素、甲狀腺激素等。

身段矮小(或異常高峻)也是一些遺傳病的表示,好比當作骨發育不全(輕易骨折、身段矮小)、軟骨發育不全(四肢短小)、21-三體綜合征(唐氏綜合征、先天愚型、身段矮胖)、特納氏綜合征(45,XO、偏矮)、克氏綜合征(47,XXY、Klinefelter's綜合征、高)、馬方綜合征(高、瘦、手長、腳長)等。這些身高異常固然是遺傳身分決議的,但患者的身高會和不患病的怙恃、兄弟姐妹有很大不同。

適才說的這些是極端案例,固然是樓本家兒問的反例,但沒有太多借鑒價值。很多人關心的問題其實是“怎么樣才能比怙恃長得更高?”對吧?

其實這個問題的謎底是,只要你出生在這個年月,很有可能你會比怙恃更高。這可不止是從身邊的“我有一個伴侶”得出來的推論,而是有研究證實的。按照2013年“城市居平易近體質測心猿意馬與活動健身指導站”監測數據和1979年“中國青少年兒童身體形態、機能與本質”調查資料,2013年,中國20-25歲青年男性的平均身高是173.34±6.12cm,而這個春秋段的女青年的平均身高是161.35±5.42cm。

猜猜看,1979年的同齡的平均身高是幾多?謎底是:男性170.55±5.6cm,女性159.14±5.06cm。34年中,男性的平均身高增添了2.78cm,女性增添了2.22cm。所以,單從統計數字來看,我們這一代人是很有可能比怙恃長得高的,并且超出跨越2~3cm才是統計數字上的平均程度(非知乎平均程度)。

這種趨向并非中國獨有,而是從工業革命起就已經起頭了。19宿世紀60年月,海說神聊歐國度的入伍士兵身高在165-169cm之間,而20宿世紀70年月則均達到或跨越了180cm。一百多年來,身高“一代比一代高”并不是什么新穎事。從1880年到1950年之間的70年內,每10年西歐、海說神聊美地域的5~7歲兒童就超出跨越1cm、青少年超出跨越2.5cm。第二次宿世界大戰之后,身高的增速又進一步加速——從1950年到1990年,平均每10年,中國7~8歲的城市學生的身高增添2cm,并且芳華期也提前了1~2年。

毫無疑問,100多年的時候尚不足以令(人群整體的)遺傳發生很大轉變,所以這個時代的身高增加本家兒要歸功于物質程度(營養程度)的提高。對于長高來說,影響最大的營養當作分是卵白質,其次是維生素A和維生素D。農牧業的現代化、工業化使人們可以或許用低廉的價錢消費大量的“高質量卵白”——牛奶、豬肉、魚肉、小麥,而充沛的營養使人們的身高最終心猿意馬格在遺傳所設心猿意馬好的極限,而非被營養不良限制發展。(當然,充沛的營養也帶來了肥胖、心血管病和腫瘤風險,不外那是另一個話題)。

這里還有一個有力的證據:韓國和朝鮮。韓國人和朝鮮人本是統一平易近族,可以說在遺傳上沒有差別,可是韓國人的平均身高比朝鮮人高了足足13cm。不得不說,營養前提差,對于身高的影響是龐大的。

不外營養太好對于身高還有一個“負面影響”,那就是會使芳華期的發育岑嶺提前。這個不難理解,就比如“龜兔競走”,發育早的人,固然一度跑得更快,但到了芳華期竣事后就不再長高,可是發育晚得人,固然在發育前長高的速度不快,可是比發育早的人多長幾年,所以最后反而是小學初中不怎么長的“晚熟型”孩子長得高。以女性為例,初潮春秋18歲的妹子比11歲就來大阿姨的妹子,最終會超出跨越平均5cm。

固然發育的遲早和遺傳也有那么一點關系,不外若是是小時辰接觸含激素的食物、化妝品導致的,那就也可以算是一個反例了吧?

其他影響最終身高的身分還有活動、睡眠、行走坐臥的不良姿勢等等,這里就不睜開說。我們繼續回到身高和遺傳的關系。

在遺傳學上,身高是一個很是典型的“多基因表型”。也就是說,身高不是由一個基因決議的,而是受到很多基因、營養、情況、糊口體例、疾病、藥物等身分配合影響的。這些基因每個都只對身高起著細小的進獻,但其累加后的效應,使得人群的身高最終呈現出一個“正態分布”——大部門人的身高位于平均值四周,只有少少數人離平均值很遠——正如我們在實際糊口中看到的,極高(好比姚明)和極矮(好比潘長江)的人都是少少數。絕大大都人最終都是通俗人,有著普通俗通的身高——而且大大都沒有達到異性擇偶要求的那個高度。

截至今朝,經由過程全基因組聯系關系研究(GWAS)發現的、與身高相關的基因位點已經數以千計。例如,在一項研究中,研究人員對跨越1.5萬人的身高進行闡發后發現了12個與身高顯著相關的基因位點。在這12個位點共24個等位基因中,攜帶了≥16個“增添身高”的等位基因的人,平均比只攜帶≤8個“增添身高”等位基因的人超出跨越3.5cm。近似地,另一項針對1.3萬人的研究發現了20個相關基因位點,在這20個位點共40個等位基因中,約5.5%的人攜帶了≥27個“增添身高”的等位基因,他們比那些只攜帶了≤17個“增添身高”等位基因的人(占人群的6.2%)超出跨越約5cm。

當然,現實上影響身高的基因到底有幾多個,今朝的研究還不克不及窮盡。這些基因之間的感化,可能也不止是簡單的結果累加。所以,今朝的GWAS研究仍然只能詮釋影響身高的遺傳差別的一小部門,經由過程基因來展望身高也只能作為一種參考。

Ps。骨骼的長度增加在骨垢閉合后就遏制了,對于男生而言,大要是20~24歲,對于女生而言,大要是19~23歲。這之后,再想長高就只能靠手術報酬把骨頭拉長了(想想就疼)。還有就是靠健身、靠穿搭、靠改正身形了。

參考文獻:

穆榮榮. 中國20-25歲城市當作年人身體形態特征及年月轉變特點[D].

Perkins J M , Subramanian S V , Davey Smith G , et al. Adult height, nutrition, and population health[J]. Nutrition Reviews, 2016, 74(3):149-165.

Lettre G , Jackson A U , Gieger C , et al. Identification of ten loci associated with height highlights new biological pathways in human growth[J]. NATURE GENETICS, 2008, 40(5):584-591.

Gudbjartsson D F , Walters G B , Thorleifsson G , et al. Many sequence variants affecting diversity of adult human height[J]. Nature Genetics, 2008, 40(5):609-615.

- 發表于 2019-05-14 22:04

- 閱讀 ( 1083 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 蘋果手機怎樣設置才適合色盲癥者使用 1168 瀏覽

- 如何調出word中的“減少一頁”工具 812 瀏覽

- 手機微信如何添加銀行卡 825 瀏覽

- 怎樣查看嗶哩嗶哩(b站)購物記錄 1799 瀏覽

- 抖音怎么設置鎖定保護 963 瀏覽

- 微信群里怎么@所有人 942 瀏覽

- Word中怎么設置和統一修改某一級標題格式或樣式 3684 瀏覽

- 抖音變大肚腩特效在哪,大肚腩哈哈鏡視頻怎么拍 1418 瀏覽

- 如何開啟百度應用WiFi下自動播放視頻功能 850 瀏覽

- 如何使用視頻編輯器為視頻添加背景音樂 1210 瀏覽

- 如何正確地安裝python 818 瀏覽

- QQ開啟好友互動標識的方法 863 瀏覽

- 如何使用windows的視頻編輯器為視頻添加3D效果 1066 瀏覽

- 如何用Word提取身份證號碼中的出生日期 733 瀏覽

- 手機巧影怎么給視頻添加圖片 1281 瀏覽

- 教大家使用Axure制作Switch 開關效果 1476 瀏覽

- WPS文字如何設置趣味稿紙 802 瀏覽

- 抖音愛心小辮子特效在哪,愛心小辮子視頻怎么拍 932 瀏覽

- cdr如何制作生肖狗圖標 742 瀏覽

- Proe 如何在草繪中繪制正多邊形 1682 瀏覽

- 抖音里同城顯示的距離都大于100km 10888 瀏覽

- IDEA 2019版 下載破解教程(永久) 3004 瀏覽

- ps怎么做鋸齒邊 1301 瀏覽

- 百度云非VIP會員怎么上傳視頻文件 1557 瀏覽

- 如何制作黑白圖像 808 瀏覽

- word文檔居左顯示怎么辦 995 瀏覽

- 今日頭條平臺怎么注冊自媒體 1242 瀏覽

- cad如何制作浴缸平面圖 2447 瀏覽

- 如何使用windows的視頻編輯器為視頻添加文字 2144 瀏覽

- 3Dmax如何制作logo 1118 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 帕金森病的癥狀怎么治

- 怎樣才能讓你增加體重

- 如何快速清洗寶寶衣物上的污漬

- 睡眠健康解決方案

- 常吃橙子的好處

- 夏天房間潮濕6招幫你搞定

- 腹脹便秘如何迅速排便

- 容易口腔潰瘍怎么辦

- 怎樣在wps文字中創建環形箭頭

- 低頭族會有哪些危害呢

- 胃好不好,你能決定多少

- 怎樣在QQ空間農場中生產西瓜雪泡

- 得了痔瘡怎么辦

- 吃水果的最佳時間是什么時候呢

- 吃紅薯給你帶來的六大好處

- 咳咳咳,可對照找準病根了

- 增加食欲的自然療法

- 完美世界誅天劍陣怎么過

- 開心消消樂39關四星攻略!

- 王者榮耀正式服云中君技能解析?云中君怎么玩

- 愛蓮說手游如何更換背景皮膚

- 和平精英如何送好友套裝

- 小游戲植物大戰僵尸的玩法

- 奈奧格之影怎么在電腦上下載并安裝

- 和平精英怎么設置個性簽名

- 和平精英套裝都市獵人怎么樣 怎么獲得都市獵人

- 香腸派對怎么下載app

- 和平精英怎么獲得創建房間的特權 怎么開房間

- 和平精英怎么舉報外掛 和平精英外掛舉報方法

- 微信小游戲最強連一連2級54關怎么玩