對科學執著追求的人,可以整晚打游戲嗎?

張昕,成長心理學

張昕,成長心理學

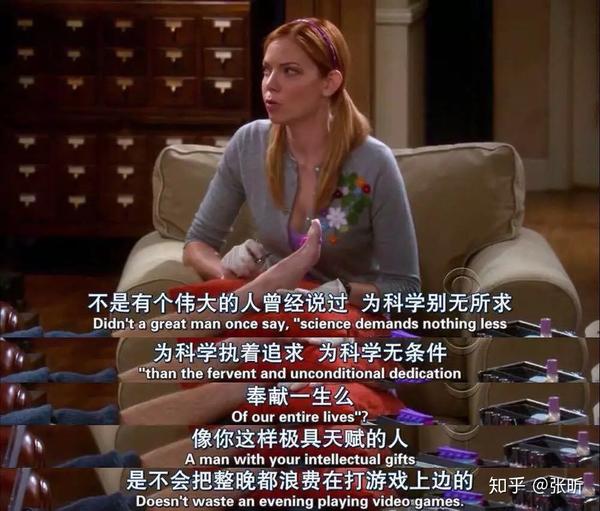

鹿 sama 有個好姐們,日常平凡工作很忙,可是只要一有空,就在家打游戲。有一天被她媽媽殺過來抓了現行,她嚇得魄散九霄,啪地關上電腦假裝看書,半天才回過神來:“我此刻是年薪百萬的高管!怕啥?我媽管不著我了!”

我說:“一樣一樣,每次玩游戲被攻訐‘玩物喪志’,我都差點忘了…我是科學家呀!”

當然,我也不克不及說,因為我是科學家,所以我就不是玩物喪志了,這樣政治不太準確。究竟結果科學岑嶺是永無盡頭的。

(可是玩游戲確實也沒有阻礙我勇攀科學岑嶺來著……)

?

說起我玩游戲這件事,我的家人可謂十分切齒痛恨了。迫于龐大的家庭輿論壓力,我再三下心猿意馬決心戒游戲癮,對鹿 sama 矢語立誓說:“我再玩游戲或者看游戲直播,你就砸了我的 iPad 吧!”

于是不出不測地,我的 iPad 第二天就被砸了,修屏幕花了 800 塊錢。我們倆人心疼得捧首痛哭,鹿 sama 說:“為了你戒游戲癮,就這么糟踐我們的婚后配合財富,我圖什么呀!”

到底是否存在“游戲當作癮”?

?

游戲當作癮概念已經越來越為人所普遍接管。其實早在上個宿世紀 80 年月,心理學家們就起頭存眷游戲當作癮了,到了此刻也已經堆集了不少的實證性研究,結論也比力靠得住了。2012 年的一篇關于游戲當作癮的綜述研究總結,游戲當作癮的風行病率大約是 1.7%~10%,男性比例更高。

?

不外,比起“游戲當作癮”這個表述,我更愿意用“過度游戲”一詞來暗示這個現象。(若是大師感樂趣,可以參考 2017 年頒發在 PNAS 上的文章,標題問題是:News Feature: Is video game addiction really an addiction?)。

?

如何的算是“過度游戲”呢?被普遍會商的 ICD-11 對游戲障礙(gaming disorder)的診斷尺度,我認為可以分享給大師自我監視與互相監視:

1.對玩游戲的節制受損(時候過長、不分場所玩等);

2.游戲的優先級過高(什么老板客戶,什么妻子孩子,都不如游戲主要);

3.即使導致了負面影響,游戲行為仍在繼續甚至進級。

?

我之所以不太愿意光談游戲當作癮,是因為我也玩游戲更相信一句話:“拋開素質原因的闡發都是耍地痞。”——所以,咱們仍是應該切磋一下當作癮的機制問題,為什么打游戲會上癮?

不但游戲會當作癮,良多其他工作也可能當作癮

?

領會“為什么打游戲會上癮”之前,我們先應該大白一個問題:真的只有收集游戲會讓人上癮嗎?不見得。

其實你往回倒幾十年,我們小時辰沒有收集游戲,可是有陌頭游戲廳,有“小霸王進修機”;再早些年,有電視,有廣播;再早些,有評書唱戲的,有相聲;就算這些都沒有,你還可以打麻將、下棋、招貓逗狗,提籠架鳥、斗雞斗狗斗蛐蛐兒……就連看小說,也有上癮的。任何工作,只要它比“正經事兒”好玩、輕松,就足夠讓人“不能自休”。

有人可能不信:看書是好習慣,再怎么著也比玩游戲上癮強吧?那可紛歧心猿意馬。

?

清朝就曾經有一位商人家庭的白富美少女,看《紅樓夢》看到走火入魔,一病不起。她爹媽一看,指著《紅樓夢》大罵:“你們這是個什么書啊!你們這是害人不淺啊你們這個書!她此刻還不到及笄之年啊好欠好?你們害死我女兒了!”于是,把這本害人的書燒了。誰知,少女并沒有好轉,反而一邊急救殘稿一邊大哭“何如燒殺我寶玉!”然后,一堵氣,嘎嘣兒,死了。

?

這是《三借廬筆談》中記錄的因為一次元戒斷綜合征而鬧出人命的一宗案例。

那么,為什么人們會對這些“好玩”的工具不能自休,甚至上癮呢?這是因為——

大腦具有一套壯大的獎賞系統

?

行為本家兒義強調強化和賞罰對于行為的塑造,而這一切其實都和大腦的獎賞通路有關,而此中很關頭的神經遞質就是多巴胺了,獎賞通路負責給你“欣快”感,并會使你連結該行為。

但同時,過度的多巴胺排泄對大腦也有必然負面影響。是以,大腦也會當令地削減對多巴胺的接收(削減多巴胺受體)——這就意味著曩昔同樣劑量的愉悅刺激已經不克不及引起不異的快感了,是以個別需要加大劑量,增添更多更強的刺激。于是,當作癮就發生了。

所以說,游戲設計者們會經由過程各類手段讓你持續不竭地排泄多巴胺——可以來自于游戲中戰勝 boss 的快感,可所以逐漸晉升的排名,可所以裝備進級,甚至可所以游戲中獲得的各類聲譽、當作就。

所以,從這一點就可以看出——具備獎賞功能的事物,可不是只有游戲一件事。只要能刺激多巴胺的排泄,良多其他工作同樣可以使人當作癮。甚至寫 paper 也會上癮——當你想到一個絕妙論點,當你描述本身研究的閃光點,當你當作功回覆 reviewers 抉剔的定見時,都可以使獎賞系統大量排泄多巴胺。

比來我迷上了搶孩子的樂高……看著一個個零件釀成了一個個半當作品,最后再釀成一件完整的當作品,真是感受人生已經達到了巔峰!確實太爽了!我甚至在周末的三更兩點爬起來拼。

(成果是母上怒曰“你再拼!你再拼我非給你砸了不成!”)

?

所以,其實我對游戲,仍是“進得去,出得來”的,就是因為我還可以從工作、從糊口中的其他事務中獲得多巴胺。我并不會因為玩游戲影響工作和家庭。

若是一小我不克不及從正常的工作、糊口中獲得多巴胺,那么 Ta 在“不務正業”的工作上當作癮的概率長短常高的。上述《三借廬筆談》的故事中,固然沒有交接那位少女為什么會看本書就看死了,但我猜測,除了和她自己的人格特質有關之外,她的家庭情況(好比怙恃常年經商疏于陪同),那時的社會情況(封建禮教對女性的榨取)等等,都有可能是當作因。

若是一小我陷溺某件工作無法自拔的根源都沒有找到,卻只想著修剪結出的苦果,生怕也只能是治標不治本,甚至舒展出更多的毒瘤來。

游戲是一種娛樂也是一種放松

?

那有人可能會說了,玩游戲會上癮,看書會出人命,那你怎么還成天鼓吹玩游戲無罪、鼓吹多看“無用”之書呢?

吶,你看,既然我提到了“過度游戲”,那就申明還有“適度游戲”。

?

所謂適度,可以參考前面提到的 ICD-11 中“過度游戲”的診斷尺度做一些簡單對照:若是玩游戲可以做到收放自如,只在合適的情境下玩游戲,玩游戲并不影響日常平凡陪妻子孩子、也不影響工作等等,其實我感覺都可以算是適度游戲了。

?

而良多心理學研究都發現,適度游戲有助于提高個別的心理機能。

?

1) 老年人認知的研究發現,給老年人進行一些游戲練習,可以提高老年人的注重節制能力,并且老年人對游戲練習的依從性(coherence)要好于傳統練習。

?

2) 一些兒童認知功能的研究也發現,對閱讀障礙兒童為期 9 天的(動作類)游戲練習,促進了他們的說話成長和閱讀能力。

?

3) 一些專門設計的游戲,還可以提高個別的社會功能,例如:可以提高情感表達和調節能力,有更好的火伴關系等。

?

4) 游戲可能也是對糊口中無法告竣的方針的一種替代(我以前在有關網癮黌舍、抖音的文章里講過良多次,這里不再贅述了)。

?

最后插播一段題外話:

良多人喜好用 IG 奪冠,游戲本家兒播年入萬萬來證實玩游戲的公理性和合理性。但我感覺,對游戲,沒有需要妖魔化,也沒有需要神化。

若是想從事和游戲相關的職業,這當然沒有問題。可是同窗們除了要把握游戲相關常識,也需要同時把握其他技術:好比懂得游戲產物設計,懂得美工,懂得營銷,等等,這些能力并不是沒日沒夜玩游戲就能獲得的。

而說到純粹只與玩游戲自己相關的職業——職業電競選手。說一句直面殘酷實際的話:這個職業和其他種類的活動員一樣,也是需要先天的。喜好踢球,和靠踢球吃飯、踢進宿世界杯,完全不是一個概念。我聽過一個電競宿世界冠軍介紹說,職業玩家每分鐘點擊鼠標的次數,是通俗人的 3 倍。這就是先天異稟,是你天天窩在宿舍玩游戲也達到不了的境界。

?

所以,我的不雅點是:玩游戲就是玩游戲,只是一種消遣罷了嘛!

拋開嘗試數據,其實玩游戲的原因很簡單,就是休閑放松,究竟結果忙了幾個小時了,若是再不歇息,可能大腦都要罷工了吧。

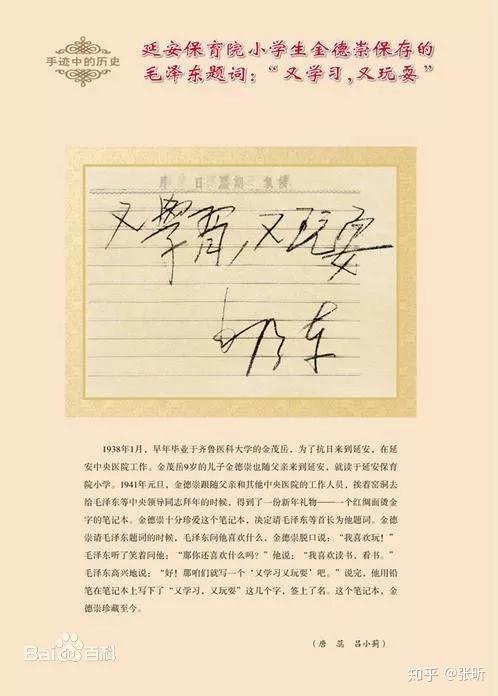

究竟結果毛本家兒席對小伴侶們也曾說過:“又進修,又玩耍”嘛!

?

好了!我要繼續滾歸去寫那些遲延了好久的 Papers 了!

- 發表于 2019-07-09 00:22

- 閱讀 ( 873 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 豬肉比較好吃的做法類型 812 瀏覽

- 怎樣創建垂直圖片列表 907 瀏覽

- 怎樣洗內褲才干凈 1238 瀏覽

- 茄子都有哪些功效和吃法呢 800 瀏覽

- 6招幫助新媽媽預防子宮脫垂 784 瀏覽

- 生姜的功效與作用 1442 瀏覽

- 喝大麥茶的功效和作用 1008 瀏覽

- 如何預防猝死的6個要點 864 瀏覽

- 吃冰激凌的好處 1091 瀏覽

- 紅茶的功效以及作用 832 瀏覽

- 6個妙招幫助剩女快速脫單 857 瀏覽

- 明日之后如何設置金庫進入權限 1141 瀏覽

- 雪菊的功效和作用 861 瀏覽

- 如何有效預防老年癡呆 925 瀏覽

- 明日之后如何美化莊園大門 1126 瀏覽

- 紫薯的功效與作用 911 瀏覽

- 10種增加睪丸激素的自然方法 964 瀏覽

- 明日之后市長如何把營友踢出營地 1226 瀏覽

- 吃蝦的一些好處 909 瀏覽

- 按摩手掌可以治療哪些疾病 981 瀏覽

- 如何給圖片添加調色刀效果 886 瀏覽

- 夏天需要勤喝的幾種湯 886 瀏覽

- 南瓜的功效和一些作用 820 瀏覽

- 怎樣創建三個字母ABC順序出現的動畫 928 瀏覽

- 用數字說話5G輻射是否危害人體健康 916 瀏覽

- 腎很強壯的標準是什么 806 瀏覽

- 無花果的功效和一些作用 1008 瀏覽

- 冰草的功效和作用 1143 瀏覽

- 按摩手指有啥用呀 933 瀏覽

- 吃菠蘿的八大好處和注意事項 1064 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 怎樣在js中控制一個HTML元素的可見與不可見

- 百度知道怎么樣刪除自己的提問

- 微軟word2013中怎么設置段落間距

- 如何用親密充為一家人充值

- 支付寶筆筆攢怎么樣設置每筆攢錢的金額

- CSS的語法格式構成舉例詳解

- 輕顏相機怎么樣去除或添加照片上的水印

- CSS邊框樣式怎么設置

- 小米怎么不在搜索首頁和應用類別顯示常用應用

- Excel中做好的表格沒保存該怎樣才能找回來

- 信用卡可以轉賬嗎

- 第七史詩兌換碼怎么用

- 在CSS中設置文本樣式的常用方法有哪些

- 根據一個百度賬號聯系一個人的方法

- 磁盤寫有保護如何解除

- 電腦右下角有紅色的x出現感嘆號該怎么辦

- 重慶科技學院校園寬帶路由器PPPOE撥號上網教程

- 鬼泣5 怎么截圖

- JS實現點擊按鈕隱藏HTML元素的內容

- 招商信用卡沒帶怎么查卡號

- 教你如何用UC網盤看你想看的東西

- QQ游戲跑跑卡丁車怎么下載

- 達拉然大劫案第五章攻略

- Mac版premiere英文版怎么改成中文的

- 鬼泣5怎么換難度

- JS實現input輸入框的小寫字母自動變成大寫字母

- HUAWEI MateBook Fn 功能鍵/熱鍵切換設置方法

- 使用JS實現點擊按鈕改變HTML標簽的內容

- 微信小程序分享時的鏈接如何攜帶參數

- 蘋果手表Apple Watch死機怎么辦、怎么重啟?