什么是華沙條約(What Was the Warsaw Pact)?

華沙條約是歐洲幾個共產主義國家于1955年在波蘭簽訂的一項協定的名稱。它也被稱為華沙友好、合作和互助條約,而《華沙條約》則是為了應對蘇聯對歐洲和北大西洋國家構成的威脅而制定的。 羅馬尼亞,匈牙利和波蘭是曾經加...

華沙條約是歐洲幾個共產主義國家于1955年在波蘭簽訂的一項協定的名稱。它也被稱為華沙友好、合作和互助條約,而《華沙條約》則是為了應對蘇聯對歐洲和北大西洋國家構成的威脅而制定的。

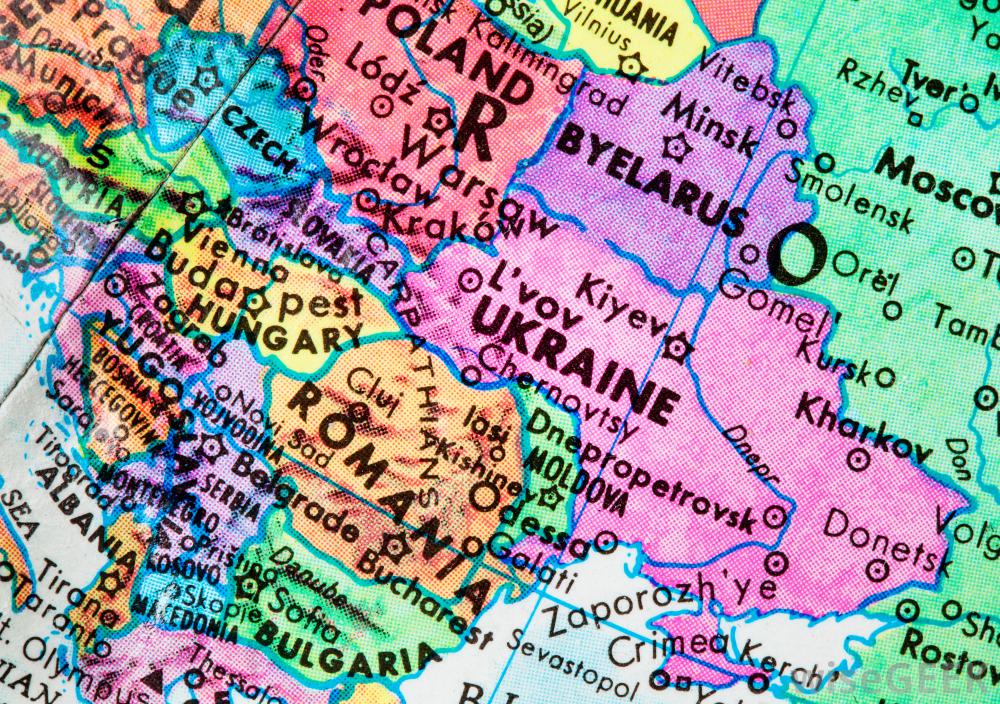

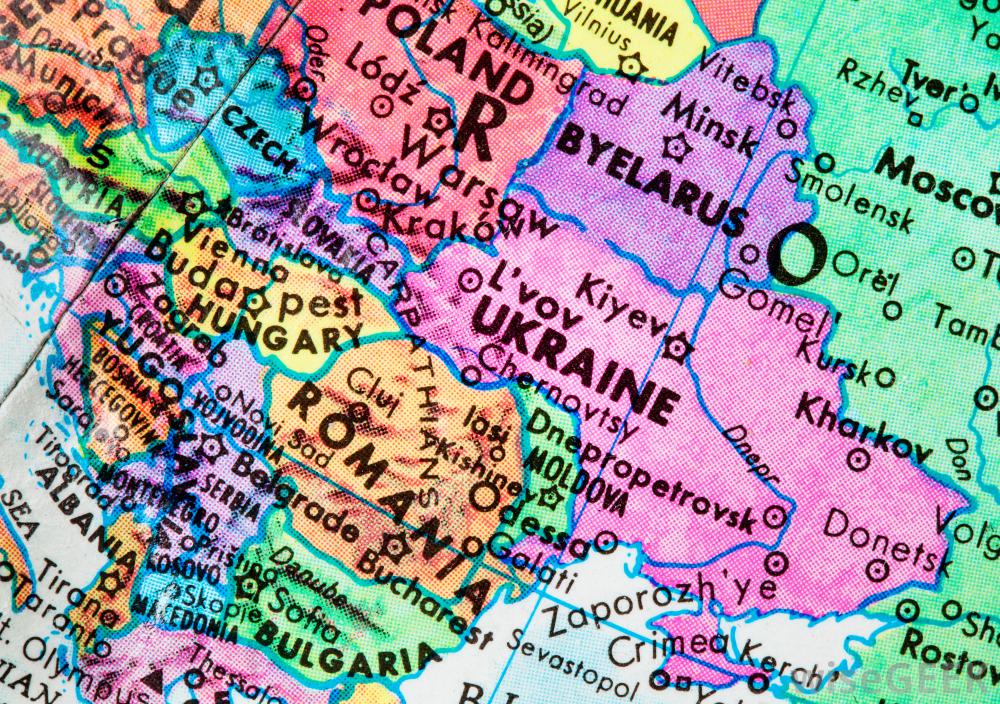

羅馬尼亞,匈牙利和波蘭是曾經加入華沙條約的幾個國家之一。

羅馬尼亞,匈牙利和波蘭是曾經加入華沙條約的幾個國家之一。

最初,簽署華沙條約的國家包括蘇聯、保加利亞、阿爾巴尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和捷克斯洛伐克。德意志民主共和國于1956年加入,阿爾巴尼亞在1961年退出了華沙條約中蘇分裂。協議最終于1991年解體,當時蘇聯解體,許多組成該協議的共產主義國家轉向民主制度。

布拉格,現在捷克共和國的首都,是被稱為"布拉格之春"和"天鵝絨革命"的反共運動的所在地;

布拉格,現在捷克共和國的首都,是被稱為"布拉格之春"和"天鵝絨革命"的反共運動的所在地;

《華沙公約》有兩個主要職責和兩個主要分支機構。政治協商委員會負責組成條約的各個國家之間的非軍事活動。條約武裝部隊的統一指揮部負責其主持下的各國軍隊統一司令部的最高指揮官也是蘇聯國防部的第一副部長

斯洛伐克是最終加入北約的東歐國家之一。

斯洛伐克是最終加入北約的東歐國家之一。

該協議的基本思想是,簽署國的各個國家將相互幫助,以防外部侵略。許多成員國擔心,西方國家,特別是在北約成立后,可能會選擇入侵或對東部集團國家采取軍事行動,試圖推翻其共產主義政府。華沙公約通過將每個國家的軍事力量結合到一支更強大的力量。蘇聯還利用這項協定來控制其較小的盟國,就像1968年蘇聯在其他盟國的協助下大舉進攻捷克斯洛伐克一樣,推翻了它所說的帝國主義傾向的政府,因此,威脅其他盟國。

阿爾巴尼亞曾經是華沙公約的一部分。

阿爾巴尼亞曾經是華沙公約的一部分。

盡管冷戰和北約國家與華沙公約的一部分國家之間存在競爭,但相互合作的例子很多這兩個集團經常在聯合國的支持下部署部隊,他們將彼此并肩作戰。例如,國際控制和監督委員會向越南部署了加拿大和波蘭軍隊。

《華沙條約》是蘇聯和東歐國家對北約組建的一種回應。

《華沙條約》是蘇聯和東歐國家對北約組建的一種回應。

2005年,波蘭公布了自協議簽訂之日起的許多機密文件,這些文件闡明了成員國的大部分戰略最令許多人驚訝的是,在與西方列強開戰時,各國的應急計劃。主要戰略是令人難以置信的進攻性,計劃如何迅速有效地部署到西歐,以便在必要時使用核力量奪取控制權。幾乎沒有發現防御計劃,戰略依靠速度和效率來制衡歐洲強國。

許多前華沙公約成員國和后來取代它們的政府于1999年加入北約。2004年,更多的成員國加入了北約。保加利亞、波蘭、匈牙利、愛沙尼亞、拉脫維亞、羅馬尼亞、斯洛伐克、捷克共和國,立陶宛在許多方面代表著冷戰最后一輪的結束。

《瓦索條約》被視為對北約的制衡。

《瓦索條約》被視為對北約的制衡。

羅馬尼亞,匈牙利和波蘭是曾經加入華沙條約的幾個國家之一。

羅馬尼亞,匈牙利和波蘭是曾經加入華沙條約的幾個國家之一。最初,簽署華沙條約的國家包括蘇聯、保加利亞、阿爾巴尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和捷克斯洛伐克。德意志民主共和國于1956年加入,阿爾巴尼亞在1961年退出了華沙條約中蘇分裂。協議最終于1991年解體,當時蘇聯解體,許多組成該協議的共產主義國家轉向民主制度。

布拉格,現在捷克共和國的首都,是被稱為"布拉格之春"和"天鵝絨革命"的反共運動的所在地;

布拉格,現在捷克共和國的首都,是被稱為"布拉格之春"和"天鵝絨革命"的反共運動的所在地;《華沙公約》有兩個主要職責和兩個主要分支機構。政治協商委員會負責組成條約的各個國家之間的非軍事活動。條約武裝部隊的統一指揮部負責其主持下的各國軍隊統一司令部的最高指揮官也是蘇聯國防部的第一副部長

斯洛伐克是最終加入北約的東歐國家之一。

斯洛伐克是最終加入北約的東歐國家之一。該協議的基本思想是,簽署國的各個國家將相互幫助,以防外部侵略。許多成員國擔心,西方國家,特別是在北約成立后,可能會選擇入侵或對東部集團國家采取軍事行動,試圖推翻其共產主義政府。華沙公約通過將每個國家的軍事力量結合到一支更強大的力量。蘇聯還利用這項協定來控制其較小的盟國,就像1968年蘇聯在其他盟國的協助下大舉進攻捷克斯洛伐克一樣,推翻了它所說的帝國主義傾向的政府,因此,威脅其他盟國。

阿爾巴尼亞曾經是華沙公約的一部分。

阿爾巴尼亞曾經是華沙公約的一部分。盡管冷戰和北約國家與華沙公約的一部分國家之間存在競爭,但相互合作的例子很多這兩個集團經常在聯合國的支持下部署部隊,他們將彼此并肩作戰。例如,國際控制和監督委員會向越南部署了加拿大和波蘭軍隊。

《華沙條約》是蘇聯和東歐國家對北約組建的一種回應。

《華沙條約》是蘇聯和東歐國家對北約組建的一種回應。2005年,波蘭公布了自協議簽訂之日起的許多機密文件,這些文件闡明了成員國的大部分戰略最令許多人驚訝的是,在與西方列強開戰時,各國的應急計劃。主要戰略是令人難以置信的進攻性,計劃如何迅速有效地部署到西歐,以便在必要時使用核力量奪取控制權。幾乎沒有發現防御計劃,戰略依靠速度和效率來制衡歐洲強國。

許多前華沙公約成員國和后來取代它們的政府于1999年加入北約。2004年,更多的成員國加入了北約。保加利亞、波蘭、匈牙利、愛沙尼亞、拉脫維亞、羅馬尼亞、斯洛伐克、捷克共和國,立陶宛在許多方面代表著冷戰最后一輪的結束。

《瓦索條約》被視為對北約的制衡。

《瓦索條約》被視為對北約的制衡。

- 發表于 2020-07-14 19:02

- 閱讀 ( 1438 )

- 分類:歷史文化

你可能感興趣的文章

- 什么是持久自由行動(Operation Enduring Freedom)? 2332 瀏覽

- 什么是周朝(Zhou Dynasty)? 1141 瀏覽

- 什么是政治氣候(Political Climate)? 2275 瀏覽

- 什么是敵方戰斗員(Enemy Combatant)? 948 瀏覽

- 什么是瓊斯鎮(What Was Jonestown)? 1494 瀏覽

- 什么是陸軍營(Army Battalion)? 971 瀏覽

- 沙伊斯的反叛是什么(What Was Shays' Rebellion)? 1442 瀏覽

- 什么是消防出口(Fire Egress)? 1344 瀏覽

- 為什么他們說愛爾蘭拯救了文明(do They Say That the Irish Saved Civilization)? 969 瀏覽

- 肯特州發生了什么事(What Happened at Kent State)? 1076 瀏覽

- 什么是東京火災爆炸(What Was the Tokyo Firebombing)? 963 瀏覽

- 什么是a級輕罪(Class a Misdemeanor)? 1513 瀏覽

- 麥卡錫的聽證會是什么(What Were the Army-McCarthy Hearings)? 1967 瀏覽

- 什么是圖騰柱(Totem Pole)? 3063 瀏覽

- 什么是三重間諜(Triple Agent)? 1513 瀏覽

- 什么是喝醉的坦克(Drunk Tank)? 908 瀏覽

- 什么是比例代表(Proportional Representation)? 3412 瀏覽

- 什么是美西戰爭(Spanish-American War)? 870 瀏覽

- 亨利·大衛·梭羅是誰(Who is Henry David Thoreau)? 1464 瀏覽

- 什么是社會保障私有化(Social Security Privatization)? 1959 瀏覽

- 什么是社會保障制度(Social Security System)? 1013 瀏覽

- 我必須對傳票作出回應嗎(to Respond to a Subpoena)? 914 瀏覽

- 什么是嚴重輕罪(Gross Misdemeanor)? 856 瀏覽

- 什么是貿易禁運(Trade Embargo)? 2346 瀏覽

- 什么是權力真空(Power Vacuum)? 4260 瀏覽

- 什么是水沖突(Water Conflict)? 1443 瀏覽

- 我該知道羅馬的引水渠嗎(What Should I Know About the Roman Aqueducts)? 931 瀏覽

- 在第一次世界大戰中,敵對雙方的士兵真的在戰壕里交換禮物嗎(Soldiers on Opposing Sides Really Exchange Gifts in the Trenches in World War One)? 1193 瀏覽

- 2012年有什么特別之處(so Unique About the Year 2012)? 1717 瀏覽

- 什么是輕罪(Misdemeanor Offense)? 1351 瀏覽

相關問題

0 條評論

請先 登錄 后評論

admin

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 古巴導彈危機是什么(What Was the Cuban Missile Crisis)?

- 什么是公共部門改革(What Public Sector Reforms)?

- 什么是統一稅號(Harmonized Tariff Number)?

- 什么是獨立(Independence)?

- 什么是犯罪地圖(Crime Mapping)?

- 羅摩是誰(Who is Rama)?

- 加爾各答的黑洞是什么(Black Hole of Calcutta)?

- 什么是白領犯罪(White Collar Crime)?

- 什么是私人軍事承包商(Private Military Contractor)?

- 什么是歐佩克(OPEC)?

- 什么是Doubloon(Doubloon)?

- 什么是骯臟政治的例子(Some Examples of Dirty Politics)?

- 贖罪日戰爭是什么(What Was the Yom Kippur War)?

- 什么是醫療政策(Healthcare Policy)?

- 什么是重新分區(Rezoning)?

- 什么是壕溝戰(Trench Warfare)?

- 什么是政治腐敗(Political Corruption)?

- “失蹤”是什么意思(What does "Missing in Action" Mean)?

- 對政客的常見成見是什么(What Common Stereotypes of Politicians)?

- 什么是爭吵(Strigil)?

- 墨西哥的政府制度是什么(Mexican System of Government)?

- 我們的祖先是如何預測天氣的(Our Ancestors Predict the Weather)?

- 什么是問題網絡(Issue Networks)?

- 什么是國際聯盟(League of Nations)?

- 什么是總統否決權(Presidential Veto)?

- 美國總統大選是如何決定的(a U.S. Presidential Election Decided)?

- 什么是區域規劃(Regional Planning)?

- 都靈的裹尸布是什么(Shroud of Turin)?

- 有哪些不同類型的訴訟案件(Different Types of Litigation Cases)?

- 什么是Ajax操作(What Was Operation Ajax)?