擁有更大的腦子,反而不能笑到最后

人類大腦演化的陳跡

人類大腦演化的陳跡

東華君,NIH博后 | 前額葉 | 腦高級功能

東華君,NIH博后 | 前額葉 | 腦高級功能

文 / 東華君

在前文人腦有多大和若何擁有一個更大的腦子中,我們會商了腦的巨細與動物演化、人類智能之間的相關性。我們大致可以認為腦的巨細和動物的進化品級以及智能的凹凸具有必然的正相關性。可是,這只是一個寬泛的結論,放在進化樹的細枝小節進行比力的話,成果可能就不會這樣了。出格是當兩個物種親緣關系足夠接近的時辰,因為對特別情況和刺激的順應,可能會呈現違反“進化常理”的現象——腦子越小越伶俐。

1、腦子更大的尼安德特人沒有笑到最后

一些有力的證據來自我們的遠古親戚:前人類。

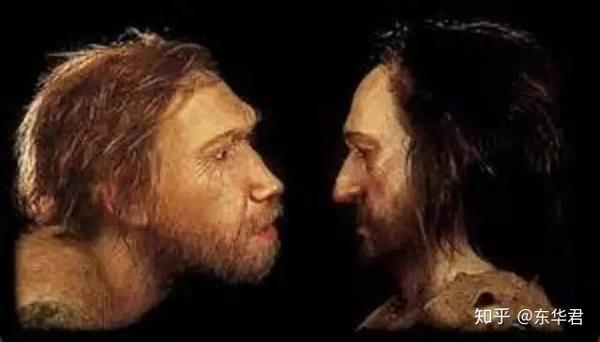

人類的演化史中,有一支很是聞名的洞居人——尼安德特人(neanderthal)。從十幾萬年前起頭,他們便統治著整個歐洲、亞洲西部以及非洲海說神聊部。我們的祖先(晚期智人)大約在四萬年前抵達了歐洲大陸。考古證據表白,兩個族群在一路配合糊口過一萬余年。最終因為未知原因,尼安德特人大約在兩萬多年前黯然退出了汗青舞臺。不外,近些年也有證據表白,我們現代人大約有 2-3%的基因來自尼安德特人。

圖 1. 尼安德特人和晚期智人的頭像重構圖(圖片來歷:Timetoast)

圖 1. 尼安德特人和晚期智人的頭像重構圖(圖片來歷:Timetoast)有趣的是,身段更為矮小的尼安德特人的大腦容量大約為 1500 ml,遠遠地高于我們智人祖先們的腦容量(大約為 1350 ml)。為什么腦容量更大的尼安德特人會在與智人和情況的競爭中敗下陣來,這個違反“進化常理”的現象一向困擾著科學家們。這也告訴我們,也許對于人類的演化而言腦容量并不是越大越好。

還有一部門的“可能的證據”來自于某些特別的“小小人類”——他們的腦容量遠小于同期間的人類祖先,但卻依然可能具備附近的智能程度。比力可惜的是,這些前人類(好比,南非納勒迪人和印尼弗洛勒斯人)的化石證據很是稀少,可能會誤導我們的判定。詳情請見:腦殼小就笨嗎腦容量和腦布局的進化之路

2、更高的密度、更復雜的神經收集

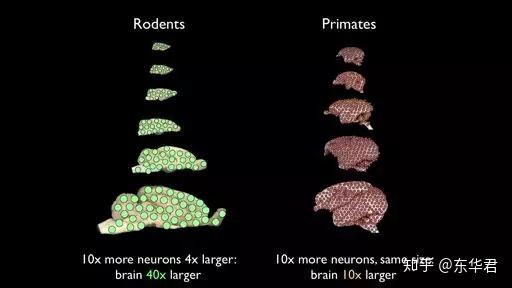

同樣地,進化樹上距離很遠的物種之間的證據也提醒,腦子的巨細并不是影響認知程度的最關頭的身分。今朝神經科學范疇內被研究得最普遍的兩大種群是嚙齒類和靈長類。研究表白,這兩個種群動物腦中神經元的巨細和組織形式有著龐大的不同。

圖 2. 嚙齒類和靈長類腦與神經元的演化紀律 (TED)

圖 2. 嚙齒類和靈長類腦與神經元的演化紀律 (TED)跟著演化的推進,嚙齒類動物腦內神經元的巨細和數目在同步增添,這導致它們的大腦敏捷地膨脹。而對于靈長類而言,只有神經元數量在不竭增添,單個神經元的巨細轉變并不大。這種方式很是經濟有用,可以在大腦內塞入更多的神經元,而且縮短神經元之間的距離,加速信息在腦內的傳遞(詳見下文)。分歧的大腦演化形式導致不異巨細的靈長類動物大腦比嚙齒類動物大腦總有更多的神經元,而且大腦體積越大這種差別更較著。

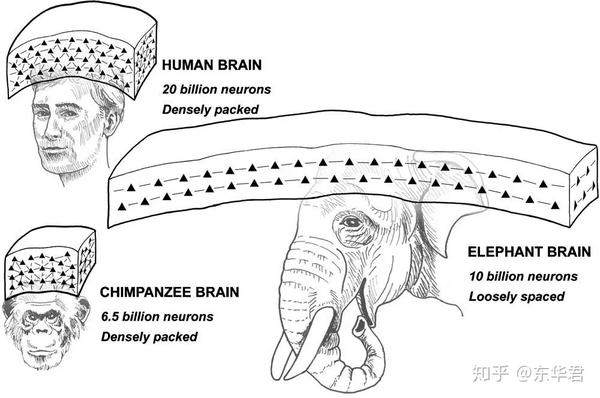

同樣有力的證據來自于人類、黑猩猩和大象大腦的比力研究。我們知道體型碩大的大象有著弘遠于我們的大腦(詳見人腦有多大)。固然它們也有著異乎平常的空間記憶能力,可是在整體智能程度上卻遠遠掉隊于作為靈長類的人類和黑猩猩。顛末對這三個物種大腦皮層中神經元的比力研究發現,黑猩猩和人類大腦中的神經元以更高的密度擺列著:更小的距離和更多的條理。這導致我們的大腦在單元體積內有著更為復雜的神經收集布局、更為復雜的信息處置和運算能力。是以,我們靈長類可以或許發生更高級的智能也是瓜熟蒂落的工作。

圖 3. 人類、黑猩猩和大象非活動皮層中神經元布局的比力(B. L. Hart, 2008)

圖 3. 人類、黑猩猩和大象非活動皮層中神經元布局的比力(B. L. Hart, 2008)好了,此刻我們知道在神經元組織布局程度上,靈長類比擬于其他物種有著龐大的優勢。我們同時也領會到靈長類族群內的物種在這方面十分接近,可是人類和黑猩猩、獼猴,甚至是現代人和尼安德特人之間智能程度仍存在不小差別,那么我們又該若何詮釋呢?

很顯然的一個身分是神經元的數量:更高檔的靈長類擁有更大的大腦和更多的神經元。這點詳見若何擁有一個更大的腦子,此文不再贅述。當然,除了神經的密度和數量外,還有更多的身分影響著智能的差別。

3、溝回:信息傳遞的“蟲洞”

只要見過靈長類大腦的伙伴們城市對它們概況坑坑洼洼的溝(gyrus)、回(sulcus)留下深刻印象。固然這些溝回并不美不雅,但倒是靈長類身份的象征:越是高檔的靈長類,凡是會有更復雜的溝回系統。這是因為溝回是陪伴著神經元的數量的急劇增添而發生的。為了應對加倍復雜的情況和認知需求,靈長類需要在有限的空間(顱腔不克不及太大,否則胎兒無法正常臨蓐)內容入更多的神經元。是以,負責這些認知使命的大腦皮層不成避免地發生了折疊現象。

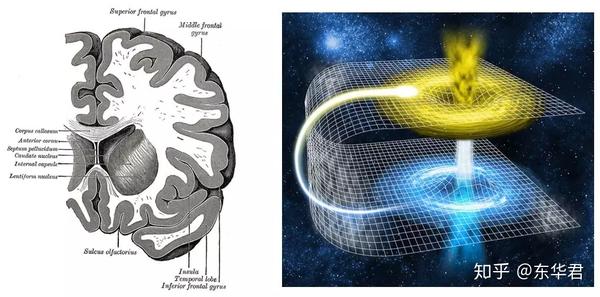

圖 4. 左,大腦皮層發生折疊后容納了更多的神經元,也使相似功能神經之間的聯系更慎密。右,“蟲洞”示意圖。(圖片來歷:Humintell & Space)

圖 4. 左,大腦皮層發生折疊后容納了更多的神經元,也使相似功能神經之間的聯系更慎密。右,“蟲洞”示意圖。(圖片來歷:Humintell & Space)我凡是喜好用物理范疇內的“時空蟲洞”來比方我們大腦的溝回系統,同樣是“兩點之間不是直線最短”,同樣是加倍快捷的信息通道:大腦皮層經由過程折疊發生溝回,不單大大地增添了神經細胞數量,也使原本遠距離的毗連變得更為便利、快捷,讓腦內信息的傳輸發生了與 “蟲洞”近似的跨越式結果。

4、神經環路:信息傳輸的專用車道

靈長類有很多復雜的行為和認知能力。可是此中有一項能力很是特別,是區別我們人類與其他靈長類家族當作員的關頭指標之一。這項能力即是——說話。研究說話發生的神經根本或許可以或許給我們供給人類大腦演化歷程的一個縮影。

對比其他靈長類的大腦,人類大腦的 Broca 區和 Wernicke 區要發財得多,以撐持對說話的聽、說、讀。即即是具備必然的聽、讀能力的大猿,他們大腦中的這兩個腦區也遠小于和掉隊于人類。這清晰地表白,人類大腦中簡直有一些腦區是為了說話能力出格進化而來的,同樣暗示了人類說話能力的特別性。

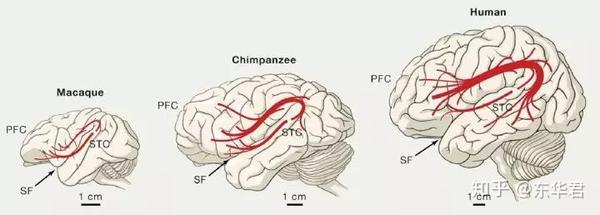

圖 5. 獼猴、黑猩猩和人類大腦中弓形束的比力。也就是說,弓形束這一布局在黑猩猩大腦中顯著小于人類,而在獼猴中更是幾乎不存在。(Sousa, 2017 )

圖 5. 獼猴、黑猩猩和人類大腦中弓形束的比力。也就是說,弓形束這一布局在黑猩猩大腦中顯著小于人類,而在獼猴中更是幾乎不存在。(Sousa, 2017 )更為顯著的是,在其他靈長類中,說話相關的神經回路——弓形束更不敷發財。在人類大腦中,弓形束延長到內側和顳下回(圖 5 右),而黑猩猩的弓形束只有一小部門延長到了顳下回(圖 5 中)。在獼猴腦中,標的目的顳下回的投射似乎完全不存在(圖 5 左)。這種布局上的漸變現象很可能暗示了說話的進化過程。詳情請見:山公黑猩猩都有聲帶為什么不克不及教它們說人話。

5、人類神經元:更高效,承載更大信息量

毋庸置疑,大腦的形態、溝回和環路這種相對宏不雅的布局是造當作人類與其他靈長類之間差別的主要身分。那么,在更微不雅的層面上是否也能找到人類大腦演化的陳跡呢?

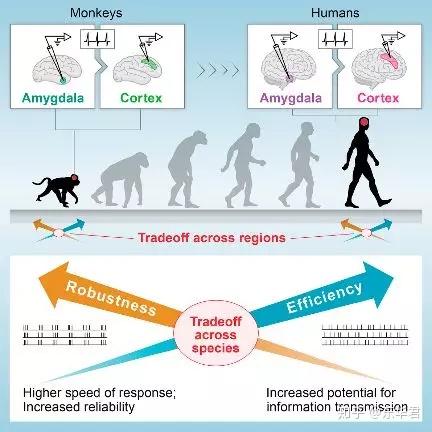

簡直,近些年科學家也起頭在分子、細胞層面上尋找到了人類大腦與其他靈長類之間的差別。好比,最新研究發現,人類和獼猴腦內的單個神經元的工作模式有些許分歧。獼猴神經元勾當的魯棒性(robustness)更強,而人類神經元具備更高的效率(efficiency),能承載更大量的信息。這里的魯棒性指的是相鄰的神經元勾當之間的同步(旌旗燈號強化)水平;而效率指的是神經元可以或許發生各類組合旌旗燈號的能力。

圖 6. 人類大腦神經元的魯棒性比獼猴的更弱但效率更高(R. Pryluk, 2019)

圖 6. 人類大腦神經元的魯棒性比獼猴的更弱但效率更高(R. Pryluk, 2019)當然,這種魯棒性和效率的差別在統一物種的分歧腦區之中也是存在的。這兩個物種中,進化史上更早呈現(相對初級)的杏仁核(amygdala)中的旌旗燈號比進化史上最晚呈現(相對高級)的大腦皮層(cortex)中的旌旗燈號更具魯棒性,可是大腦皮層更有用率。這也是合適生物進化紀律的:大腦旌旗燈號的魯棒性越強,旌旗燈號就越清楚不變。好比,在危險下杏仁核可以明白的發出“快跑!”旌旗燈號;可是在更復雜的情況下,簡單粗暴的決議計劃則更輕易犯錯。靈長類動物進化出了加倍矯捷的腦區——皮層,可以讓我們綜合更多的信息、進行更大的運算,進而做出加倍合理的決議計劃。這種腦區和物種間的交叉差別,或許能部門詮釋人類智能發生的原因。

回到文章起頭時提到的問題,為什么腦容量更大的尼安德特人會在與智人和情況的競爭中敗下陣來?我們只知道尼安德特人擁有更大的腦子,可是因為腦組織無法保留下來,他們與晚期智人腦子之間的差別已無從考據。或許我們的智人祖先腦中的神經元有著更高的密度?或許他們有著更為發財的溝回系統?或許他們的某些特心猿意馬腦區,好比節制說話的環路或節制活動的小腦相對發財,從而具備了“彎道超車”的能力?抑或只是我們祖先的神經元進化出了在一秒鐘內多發放一下的能力?

可惜的是,再精妙的猜想也只能逗留在猜想的層面。背后的真正原因早已隨進化長河的飛躍而掉落在遠古,剩下的只是遺落在現存物種中的一絲絲陳跡,期待著你我去尋覓。

本家兒要參考文獻:

1. B. L. Hart, L. A. Hart, N. Pinter-Wollman, Large brains and cognition: where do elephants fit in? Neurosci. Biobehav. Rev. 32, 86-98 (2008).

2. R. Pryluk, Y. Kfir, H. Gelbard-Sagiv, I. Fried, R. Paz, A Tradeoff in the Neural Code across Regions and Species. Cell 176, 597-609 e518 (2019).

3. Sousa, A.M.M., et al., Evolution of the Human Nervous System Function, Structure, and Development. Cell, 2017. 170(2): p. 226-247.

4. TED: What is so special about the human brain?

《大腦進化論》專題中其他文章:

- 人類有三個大腦有趣的假說

- 屏狀核大腦的意識開關

- 無脊椎動物神經系統的演化簡史

- 男女有此外大腦 (男性大腦和女性大腦有什么樣的區別)

- 人類的大腦有哪些生成的設計缺陷

- 為什么大腦要分擺布兩個半球

- 我們腦內有兩個小小人讓你歡笑讓你痛

- 人的大腦有多大

- 若何擁有一個更大的腦子

接待存眷微信公家號:腦人言(ibrain-talk)

- 發表于 2019-02-24 19:49

- 閱讀 ( 954 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 荒野行動盾牌怎么收起來 1123 瀏覽

- 宮廷秘傳巡宮功能御膳房怎么玩 893 瀏覽

- 穿越火線競技模式旁邊時怎么操作 1319 瀏覽

- 8.0達拉然爐石怎么獲得 2094 瀏覽

- 歡樂斗地主殘局闖關第93關 1000 瀏覽

- 刺激戰場沒子彈了怎么切換到空手狀態 983 瀏覽

- 歡樂斗地主殘局闖關第92關 1153 瀏覽

- 英雄聯盟使用影流之主對線細節的技巧 875 瀏覽

- 練習拳擊怎么打沙袋才能不痛 1334 瀏覽

- 開車駕駛怎么避免壓線的技巧 999 瀏覽

- 狗狗圖片設計 888 瀏覽

- 椰子圖標設計 936 瀏覽

- 熊貓頭像設計 1017 瀏覽

- 在Word2003中保存和關閉文檔具體做法 860 瀏覽

- 蘋果電腦Mac系統如何刪除愛奇藝視頻客戶端 1465 瀏覽

- 字符函數fgetc和fputc在C++中的使用 846 瀏覽

- ps怎么改圖片局部顏色 1270 瀏覽

- pycharm社區版修改主題顏色 1014 瀏覽

- 時之召喚1.0正式版攻略 新手單刷通關開局怎么玩 740 瀏覽

- ps怎么調整方向 1212 瀏覽

- 如何查詢硬盤的空間有多少 1076 瀏覽

- 洪荒1.0正式版隱藏密碼攻略 獲取隱藏裝備 921 瀏覽

- ps怎么給圖片加濾鏡 941 瀏覽

- Word中如何關閉拼寫和語法錯誤標記 1183 瀏覽

- Windows 7如何查看用戶配置文件 986 瀏覽

- 如何查看Windows 7環境變量 869 瀏覽

- WPS中如何繪制雙斜線表頭 1094 瀏覽

- 如何去除照片中部的水印 1072 瀏覽

- WPS如何進行網格設置 1632 瀏覽

- WPS中繪制單斜線表頭的方法 807 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 媽媽不讓我玩游戲第20關和第21關攻略

- 媽媽不讓我玩游戲第26關和第27關攻略

- 創造與魔法熔火龍飼料怎么弄

- 媽媽不讓我玩游戲第28關和第29關攻略

- 絕地求生刺激戰場集鉛筆換英倫套裝活動攻略

- 如何快速做一碗面(不加任何小菜佐料)

- 易上火的人應當少喝哪幾種茶

- 帕金森早期怎么治療

- 紅薯薺菜湯有哪些食療保健功效

- 食用蘋果的幾個禁忌 你了解了嗎

- 瘦肉雙丁黑米粥有哪些食療保健效果

- 經常上火的人喝什么茶

- 金針菇糯米粥有哪些食療保健功效

- 抱頭蹲起做法

- 蜜棗菜干烏雞湯有哪些食療保健功效

- 鯽魚不能和哪些食物同吃

- 甘蔗你吃對了嗎?吃甘蔗的注意事項

- 狗肉不能和哪些食物同吃

- 火龍果的功效與作用

- 胡蘿卜不能和哪些食物同吃

- 00后討論化妝 那90后應該怎么養生

- 如何在午餐后避免感到昏昏欲睡

- 明日之后如何種漿果種子

- 扇貝網單詞大師怎樣“升級”到“考驗黃金”

- 中山市三角鎮有什么玩

- 暈車的人坐車的時候要怎么做才能避免不舒服嘔吐

- 如何養成良好的坐姿

- 地震的時候該怎么辦

- 運動導致腰疼怎么辦

- 如何才能省電