中國表演行業百年史

我國大學表演系這個專業是否有存在的需要?

我國大學表演系這個專業是否有存在的需要?

曹效聰,戲劇學院的后代,現爭做望京一帶的小霸王。

曹效聰,戲劇學院的后代,現爭做望京一帶的小霸王。

——本文首發知乎 轉載請聯系作者——

謝邀~表情復雜,籌辦長文一篇!

這個問題能在 9102 年的今天被提出來實在有點氣人哈,但不妨....本人結業于戲劇學院導演系,從事表演教育工作已小五年,我也曾很當真地想過這個問題哈,但也恰是在這從業小五年不竭質疑、思慮地過程中,讓我垂垂找到謎底。

迷惑今天的文藝近況,就要領會它一路走來的根基汗青。

媒介

本文以我自身專業、從業角度出發,以影視與話劇兩個角度切入,測驗考試把近現代文藝、文娛范疇中的表演相關專業成長做一個極端簡單的梳理,以此作為不雅點布景支撐。相關內容也僅從我有限的藝術史論常識和小我八卦寫作心出發,全文較長,非嚴謹史論,不免會有忽略望,望列位看官理解見諒!

全文摘要:

第一階段:20 宿世初~1937 年抗日戰爭——上海黃金時代

第二階段:抗日戰爭~開國初期——左派藝術家的延安時代

第三階段:50 年月~80 年月,大院團時代

第四階段:80 年月中期~90 年月初——學院派的歌謠時代

第五階段:90 年月中期~千禧年 迷惘舊事

第六階段:2000 年~2010 年 放大時代

第七階段:2010 年~至今 十五分鐘與多元時代

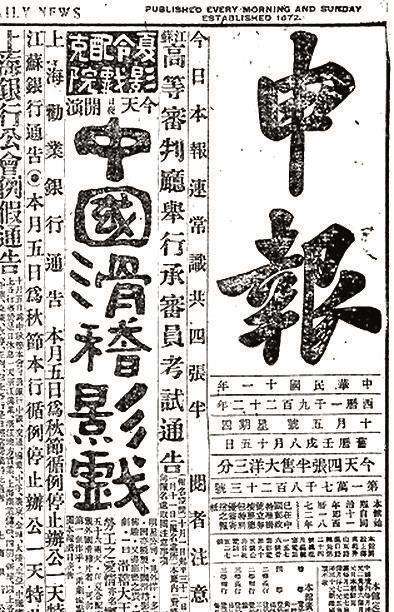

第一階段:20 宿世初~1937 年抗日戰爭——上海黃金時代

現代演員的普宿世尺度是什么?在我看是——話劇當作角,影視當作名。

中國話劇和片子的第一座岑嶺呈現在何處?上宿世紀 30 年月上海,平易近族工業成長短暫的春天里。尤其是片子事業的成長,30 年月上海片子的成長前景足以比肩同時代的好萊塢。

現代片子貿易的雛形早已當作型并走標的目的當作熟——明星效應、公司運營、院線、大導演中間...可以說,上海片子的成長史為中國影史上留下了深深的烙印。重點講此中的代表,明星影片公司。

這個公司的汗青地位是這樣的:

(來歷百度百科)為成長中國平易近族片子事業做出積極盡力﹐為中國共產黨對中國片子事業的帶領供給了必然的前提﹐是一個為中國早期平易近族片子事業鼓起﹑成長﹑前進作出過有益進獻的片子公司。

明星影片公司走出了中國第一代導演——張石川、鄭正秋、袁牧之等(他們大都具備劇社話劇布景)、出了現存片子最早記實《勞工之戀愛》(1922)、第一部功夫片《火燒紅蓮寺》(1927)、第一部有聲片子《女樂紅牡丹》(1931)...還降生了一系列被寫進汗青的片子如《狂流》、《春蠶》、《十字陌頭》、《馬路天使》等等。

但更主要的是,明星影片公司走出了第一代現代意義的"明星" ——胡蝶、趙丹、周璇、顧蘭君、阮玲玉等等。

若是談追星,20 宿世紀 30 年月的上海市平易近也許是最早的追星族吧~而這些明星從哪里來的呢?恰是明星公司開辦人張石川開創了中國最早的片子演藝練習班,出力培育、發現新人。

我們再說回話劇的成長——

比起同年月片子業的貿易成長路徑分歧,早期話劇進入中國帶有較著的前進革命意識形態。從李叔同開辦的春柳社、到愛美劇期間、再到青年周恩來總理介入的南開新劇團,話劇這一西洋概念在前進青年、革命集體的普遍實踐中在近代中國遍地開花,至五四活動達到岑嶺。而 1927 年由田漢牽頭當作立的南國社要齊截下重點。

南國社除了表演前進作品、開辦刊物、南國社還辦了這樣一件事:

南國社當作立后即創辦南國藝術學院,田漢任院長,田漢、徐悲鴻、歐陽予倩分任文學、美術、戲劇等科本家兒任。以“培育提拔能與時代共痛癢而又有心猿意馬見實學的藝術活動人才”為辦學宗旨。

固然這個學院當作立半年就倒閉了。但這也許是國內最早現代藝術學院的形態表現(小我不雅點)。而此中戲劇科的歐陽予倩師長教師在開國后開辦了中心戲劇學院并擔任首任校長。

而這些上海的左派文藝工作者、藝術家最主要的汗青任務在于組建了"左聯"。

中國左翼作家聯盟,簡稱左聯,是中國共產黨于 20 宿世紀 30 年月在中國上海帶領建立的一個藝術組織,旗號物是魯迅。固然“左聯”的汗青不外短短 6 年,可是它以在那時的龐大感化以及對后宿世的深遠影響,當作為了中國革命文學史上的豐碑 。

可以說,20、30 年月的上海對文藝范疇的包涵性是極強的,這此中的既形當作了高度貿易化的本錢形態,也當作就了左派藝術家的滋養情況。甚至在某些水平上他們互相吸納、求同存異,如張石川這樣身上既背負平易近營實業家名頭又具備前進革命意識色彩的文藝工作者觸目皆是,他們在后宿世的爭議性不竭,但最終被客不雅評價為:中國藝術事業的開拓者。

但汗青車輪滔滔進步,無論是平易近族工業春天里蓬勃成長的片子事業、仍是深切公眾的話劇成長,都跟著 1937 年 7 月 7 日盧溝橋一聲炮響截然而止。而我們前文談到的那些時代驕子,他們中的絕大大都后來也逐漸被遺忘,只在汗青留下一個小小的注腳。

跟著抗日戰爭的周全爆發,根底于上海的前進文藝工作者們被推標的目的了汗青的十字路口——

標的目的左走,海說神聊上,延安與海說神聊方。標的目的右走,南下,噴鼻港與南洋。

第二階段:抗日戰爭~開國初期——左派藝術家的延安時代

在我很喜好的一部電視劇《人世正道是滄桑》中有這樣一個情節:楊家小女兒受到革命感召籌辦從上海前去延安,隨行的還有 7 個她上海市立嘗試戲劇黌舍的同窗。

是的!上海市市立嘗試戲劇黌舍恰是我校上海戲劇學院的前身。那個時辰,劇中的小女兒學的就是表演專業。而他們要去延安哪里呢?魯迅藝術學院。

魯迅藝術學院是抗日戰爭期間中國共產黨為培育抗戰文藝干部和文藝工作者而開辦的一所綜合性文學藝術黌舍。院系與專業包羅:文學系、音樂系、戲劇系、美術系等,并設有文藝工作團、嘗試劇團、歌舞團、美術工作團以及其他組織。

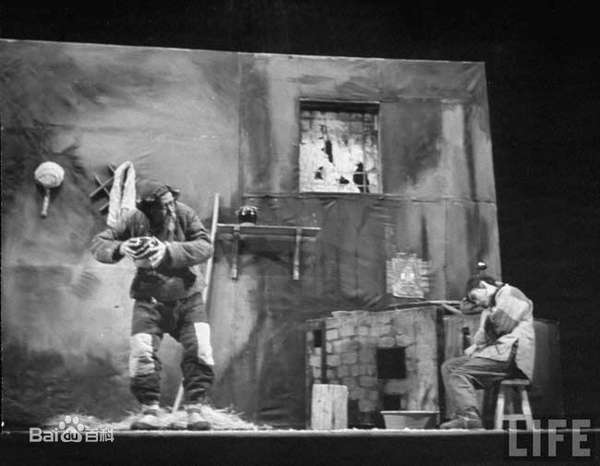

從魯迅藝術學院分出來的各專業學科力量,根基組建了現現在中國幾大自力藝術院校。也是延安期間的片子拍攝隊力量,組建了新中國的第一個片子制片基地,東海說神聊片子制片(地址在于我的家鄉黑龍江鶴崗)。此中代表作是翻拍了話劇劇目《白毛女》——

陳佩斯的父親陳強老師長教師就因飾演過黃宿世仁遭現場小兵指槍,足可見一個好演員的主要性。但在這段時候里,演員的概念根基等同于,文藝表演隊隊員。

固然這些文藝表演隊的演員在汗青上根基沒留下什么記錄名望,但這段汗青對表演學科的搭建、培育,表演專業的汗青感化、成長與延續形當作了深遠影響。此中主要一點就是決議了表演作為一門專業存在的需要性。

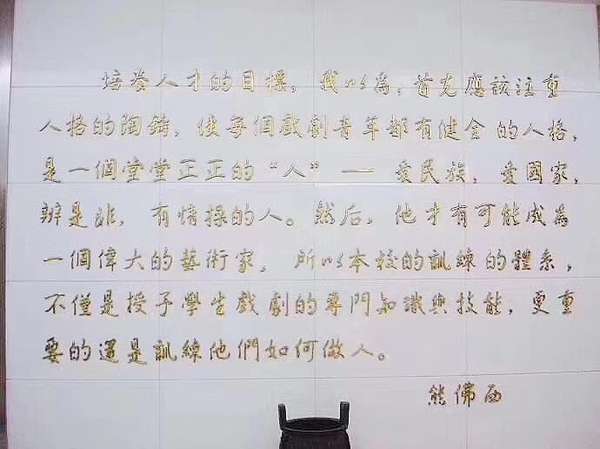

那些曾在按照地上搭個臺子承擔保家救國宣傳使命的前輩們,他們的表演用此刻話講是高度活潑化的情況戲劇侵入式戲劇,他們不僅有著專業的營業能力,還具備那個特按時代影響下的崇高風致。這些風致深深烙在他們后來所開辦的現代中國的藝術院校中,并為每個院校立下校訓、警告后人,現現在回看,仍然震耳發聵。

我校首任校長熊佛西老師長教師的校訓,在上戲被稱為紅樓金字。這是上戲表演、音樂劇、導演等所有臺前專業學生大學四年天天晨功都要高聲背誦的一段話。

這是 70 年來保留至今的傳統。并且請相信,仍是有人大學四年,天天都出晨功的。

第三階段:50 年月~80 年月——大院團時代

固然這個階段的時候跨度很長,但內容總結起來很是單一。有多單一呢?在我們上學時學的近現代藝術史課程中,近代藝術史若是有十頁紙內容,那現代史也就十行吧~

這里繞不開文革時代"欽心猿意馬文藝偏向"的八大樣板戲——

文革期間,有一些被樹立為文藝楷模的,以戲劇作品為本家兒,加上少量音樂作品的大中型舞臺藝術作品,統稱為“革命樣板戲”或“革命樣板作品”,俗稱“樣板戲”。

但需注重,樣板戲其實并不樣板。每出戲都有本身的創作特點。此刻看,拋開意識形態層面,樣板戲的專業程度是極高的,若是要選樣板戲的演員那起首得有足夠過硬的專業呈現。這種專業級別放到今天,估量把軍藝中戲海說神聊舞最優異的一波結業生湊一塊,也差口吻。

在我小我看來,樣板戲的更大汗青感化在于開創了屬于中國怪異的”紅色美學“。這是我國在現代藝術范疇內迄今為止也為數不多的審美開創。那種進步式的鏗鏘有力,或悲愴中擲地有聲的恢弘,是自上半葉宿世紀中黃河濱太行山上左派藝術家們傳過來的厚重血脈。

在這個階段四十多年時候里,我們同樣歷經幾個風云跌蕩放誕的時代,但無論文藝工作者、仍是藝術學院根基只承擔了一個目標——辦事于意識形態。表演專業也不破例,無論是開國初期、60 年月、文革、文革后,可以說表演專業的輸出偏向根基是在環繞著院團和軍隊院團這倆處所(其實也算一個地)。

用此刻的話來說,小半個宿世紀的表演系都是 to B。

而在半斤八兩一部門時候里,占有表演輸出的也不是藝術院校,而是軍隊和系統文工團——空政、總政、煤礦、鐵路....這些文工團固然不是藝術院校,但培育思緒、培育方式、講授班底幾乎來自藝術院校,大院團的影響其實延續至今,此刻半斤八兩一部門的老戲骨都來歷于此。

吶,這就是青春的故事~

有意思的是這段汗青的從頭至尾巴,"B 端"也會輸回藝術院校,好比:中戲人藝委培班 87 級(徐帆、胡軍、陳小藝)....總而言之吧,這段汗青在我看有點乏善可陳,只需要清晰一點,在這一長長長長段時候里,演員在社會上的意義,和明星根基挨不著邊,那是社會本家兒義戰線文藝工作者。

這里要放個黑貨,和本題無關,只為列位理解學院派的某些苦守——

在文藝工作辦事意識形態的大情況中,早在六十年月,中心戲劇學院的戲文系就提出并對峙關于創作自己要對峙以報酬本、從人出發。這為后續幾十年的藝術文本創作供給了一個根基的思惟指導,該指導思惟演沿襲至今。

這段汗青切換到鼎新開放后,回頭遙望噴鼻江,噴鼻港頓時要當作為東方好萊塢。

于是這里我用插敘的方式簡單回首下噴鼻港片子的發源——

前文說到,黃金一代的上海文藝工作者跟著抗日戰爭爆發來到十字路口,上面講完了海說神聊上前輩的革命史,下面就是南下前輩的奮斗史了。

這段汗青很清楚:上海片子人南下噴鼻港或南洋——辦片子公司——左派華夏片子右派新馬片子——兩撥人打來打去——60 年月右翼貿易化片子占有市場——邵氏呈現——黃梅戲、功夫片、風月片——大導演張徹李翰祥——70 年月嘉禾——李小龍橫空出生避世——80 年月鄒文懷新藝城——亞洲四小龍——噴鼻港片子黃金期間開啟。后面的故事就廣為人知了。

延長閱讀:噴鼻港片子史上有哪些至關主要的節點對噴鼻港片子造當作了哪些影響

汗青真是有意思,固然十字路口后的兩撥人看樣子越走越遠,但兜兜轉轉,到了 90 年月,他們又匯聚此中,迎來了華語藝術史的高光時刻。

第四階段:80 年月中期~90 年月初——學院派的歌謠時代

1993 年是我出生的那一年,這一年被此刻良多影評人被譽為中國片子的高光時刻。

三部被寫入汗青的片子同時在 1993 年前后橫空出生避世,傳為一段美談。

在現代藝術史里這段光陰被評價為第五代導演領銜斬獲歐洲三大國際片子節,將中國片子一躍踏入國際視野。

這背后屬于學院派的榮光。學院派也第一次進入到了公共視野。屬于學院派的一個尺度降生了:精英本家兒義。

我曾經在知乎提到學院也引用過這個詞,總被罵~從恢復高考 78 級起頭,中戲海說神聊電幾大學院的幾大專業(表演導演戲文美術灌音等),每個專業就招那么點人,幾乎沒呈現過大擴招的環境。以我地點的導演系為例,每年 18-25 小我,40 年了,沒變過。

它的特點是:人少、篩選制(后來的藝考)、師傅帶門徒(實踐性極強)、同門傳統(師哥師姐師弟師妹的日常用語),這些特點帶來最終影響是形當作了一個飽受爭議又事實存在的環境——圈子資本。關于圈子資本的影響直接表現在 90 年月至今,這點后面睜開。

說回第五代導演的絕大大都的作品,建造團隊、創作團隊、演員團隊,遍及也都來自學院派。這里可能有看官好奇,為什么他們不找大院團的演員來演呢?這個我沒機遇證實,但僅從第五代那股要開天辟地建立藝術新語匯那個勁兒來看,這有點近似此刻你搞一個互聯網創業公司,A 輪完畢,多半你可能不會找國企的人來插手團隊吧。

或者說,爽性就可以理解為學生功課,今天張藝謀跑中戲找個鞏俐,明天陳凱歌找一表演系師弟張豐毅,站在汗青中心,誰曉得本身折騰一番折騰就締造汗青了呢~

而精英本家兒義和精英意識在那時也并不獨屬于藝術學院,而是屬于整個 80 年月的高校學生,幾乎所有中國高校的學子一邊瘋狂地吮吸常識,另一方面締造著時代的新偏向。

我的授業教員(80 年月末戲劇學院學生)給我們講過這樣一個故事,說一個班要表演《灑滿月光的荒漠》,不意小劇場當晚斷電,于是師生們決議就在黃昏的草坪上起頭演,路過的學生停下腳步,圍坐一團,到了薄暮大師就都拿出手電筒,一邊當真地演,一邊靜靜地看。

那是矮大緊教員最紀念的白衣飄飄的年月。那是每小我都是文藝青年的時代。那是處處布滿面目一新與夸姣期許的歌謠時代。

只是這首歌謠過分短暫,像輕聲吟唱的少年,一夜迎來憂傷迷惘的芳華。

就像作家蘆葦(《在世》《霸王別姬》編劇)說道的那樣——

我們覺得那是一個起頭,成果卻沒想到那是一個竣事。

第五階段:90 年月中期~千禧年——迷惘舊事

在 90 年月的片子學院,將來的第六代導演們這學上的也許有點郁悶,一方面第五代高山仰止,誰都咬著牙琢磨怎么在開創個新學派,但另一方面社會朝標的目的貿易經濟成長越走越快,精英本家兒義審美尺度俄然 OUT 了。走出校門,制片廠也走標的目的落寞。卻是扭頭一看表演系的伴侶,個頂個一下火了。

尤其一位大二表演系的師妹,年僅22 歲,拍了一部《還珠格格》。

在考入海說神聊電表演系前,趙薇其其實上海的謝晉恒通明星黌舍上學,此刻該黌舍已改名上海師范大學謝晉影視藝術學院。(謝晉的表演專業在今天程度并不低,并不算好考)關于謝晉導演,也是中國片子史繞不開的一位前輩,但這里不睜開多講。只需要知道,謝晉導演對片子藝術的宿世俗化歷程起到主要感化。淺近的說,謝晉導演要的就是講故事、類型片子。

這是現現在幾乎所有片子工作者的共識,但那時的第六代受到的藝術教育理念并不是這樣。作者片子理念高屋建瓴,翻譯點講就是巨匠藝術片才是追求所致。但這不是片子學院的問題,而是在 90 年月的文化藝術學術范疇,片子、文學、音樂、話劇、美術,整體思潮都是激進前衛的。打建國門后,發現藝術不雅念的成長竟然差了半個宿世紀,看的是一個目炫狼籍,趕緊跑去追,成果步子邁得太大,一下和人平易近群眾搞得有點脫節,不接地氣了。

延長閱讀:王小帥導演知乎回覆

第六代導演的片子經常表示個別在時代中的命運體驗為什么此刻新銳導演的作品就很少有這種存眷了

有的影迷把第六代的迷惘單一總結為受到政治身分情況的影響,這素質也是有點戰狼 PTSD,我認為占有最大的影響的是,社會對藝術的需求,從文藝需求,逐漸走標的目的了傳媒需求。

表演系人才的輸出就剛巧撞到了這個需求。

還記得上一階段談到的圈子資本嗎?這圈子真的太小太小,在 90 年月很長一段時候里,無論是拍片子,仍是搞話劇,演員輸出幾乎被學院身世壟斷(港臺演員不攝入會商規模內)。所以當一個趙薇以偶像姿態空降,過不了多久本身的班子圈就都火了,海說神聊電 96 明星班(趙薇、黃曉明、陳坤、郭曉冬、何琳)。鄰人中戲也不差,中戲 96 班(章子怡、劉燁、袁泉、秦海璐、梅婷)....

我大學班本家兒任說過一句話,一個班,水漲船高。這個事理延長到藝術學院,表演系出人都是按撥出,哪級 XXX 出名了,這不算啥,得是哪一級 XXX、XXX、XXX 們一路出名了,教員才會說,這個班還不錯。

而 90 年月中期到千禧年出的這及波演員今朝幾乎是國內演藝圈實力派的國家棟梁。他們專業扎實、小我氣概顯著。后來者們今朝還沒有跨越他們,無論是地位仍是程度。而那時社會對演員的風評也相對客不雅,縱使媒體需求一下迎來了大量存眷,但最過也不外是八卦娛樂,并沒什么戾氣。而那一階段的演員,仍是遍及追求名氣的,對經濟好處相關方針還不大。總體看,那是一個演員成長較為正常的上升期。

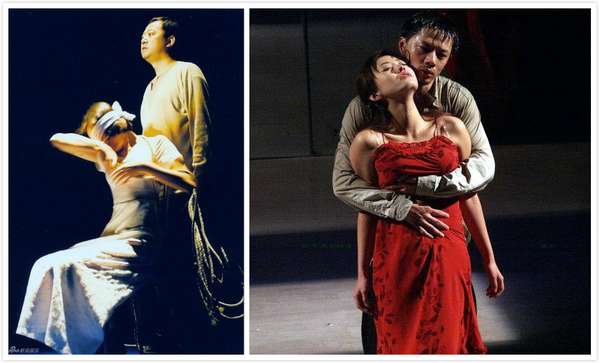

說說同階段話劇藝術的成長吧!90 年月中后期,一位搖滾氣派的中戲研究生把之前如死水般的話語圈狠狠攪動了一番!隨后戴了一頂前鋒話劇的帽子,折騰至今。此位就是孟京輝。

因為我小我大學時代收到孟京輝影響很大,這里必然多叨叨幾句。老孟在上學時啥樣呢?在史航的《名劇的后代們》有這樣的描述:

孟京輝版《期待戈多》的呈現,是何等強烈的一件工作。這出戲也是患難最多的。 最早是打算在 1989 年的 12 月 31 日公演,算是彼此心目中的八十年月的收從頭至尾。地址就放置在中戲操場的煤堆上,那是我們心目中怪誕與詩意的雙重巔峰。然而機智的校方實時干與。表演被迫打消,無從發泄的幾個年青戲劇人就穿戴軍大衣在藏書樓門口和煤堆之間走來走去念腳本,后來讀腳本讀得冷了,需要勾當勾當,大師把腳本一扔,起頭踢球。 孟京輝仍是耳提面命著大師:“跑動要積極!” 是啊,跑動要積極。老孟一輩子就是靠這句話撐著。

原文:名劇的兒女們東棉花胡同號紀事 (看完這篇文章你會很是理解學院派的各種)

哈哈哈,此刻看老孟可以說十分硬核了!

但若是看官聯想下社會布景,你就會發現這種帶點可愛的學生氣中,還包含了一點點的憂傷。這種憂傷是 90 年月后半期學院派配合的氣質,它像個無形的氣球,被燥熱和荷爾蒙鼓吹,四處碰鼻但富有生命力,在第六代的影像語匯上,在孟京輝廖一梅的臺詞文本中。

其實到今天在戲劇學院學術系統中,對孟京輝的評價依舊是存在爭議的,但孟京輝對中國非實際本家兒義戲劇門戶、、戲劇貿易化、戲劇節引進這三點的時代進獻根基無可爭議。只是當此刻老孟和黃磊、賴聲川教員安步烏鎮戲劇節時,是否也會想想年青時那股子浪漫革命氣質到底從何而來呢...

而那群又憤慨又可愛的年青戲劇人,有的此刻當作名當作腕、有的漸被遺忘。

那群站在舞臺上的年青演員們,和那群坐在臺下的年青不雅眾們,是他們讓表演再次超越表演自己,觸到了社會批判思慮的高度,自此之后,表演藝術的群像在沒有那樣經由過程如斯凌厲的體例離本家兒流如斯之近,并激發普遍切磋。前鋒元素的詩歌與搖滾,也如詩歌與搖滾自己,當作為最后的時代挽歌。

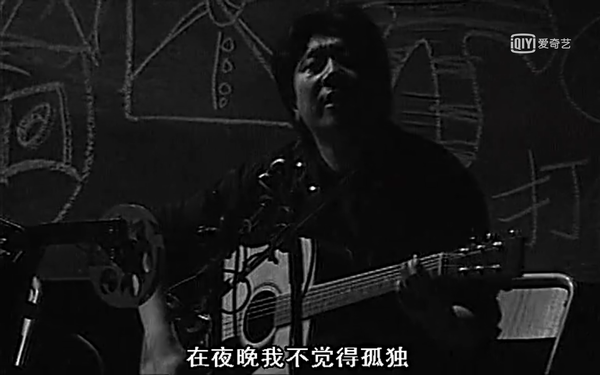

《詩篇》張廣天

在夜晚我不感覺孤傲 在大地的暗中深處

我是人平易近務無數的人平易近

我的聲音有著純正的力量

可以或許穿越緘默和沉寂

在暗中中蒙發新芽

為了發展為了謳歌

不畏風雨有著鋼鐵的頑強

第六階段:2000 年~2010 年——放大時代

80 后 90 后伴侶們,你們還記得是什么時辰起呈現了”娛樂圈“這個概念嗎?還記得這個紅標嗎?——

1999 年,中國內地第一檔娛樂資訊節目《娛樂現場》的降生,來自光線傳媒,不單標記著內地娛樂財產的伊始,更將中國娛樂資訊周全帶入到日播時代。中國的電視不雅眾經由過程電視熒屏逐漸起頭領會明星的糊口狀況,與片子、電視劇等娛樂產物的建造過程,從懵懂到逐漸擁有了娛樂的概念。而中國內地娛樂也由此步入元年。

真正具備傳布力的媒體時代來了。

千禧年第一個十年的文藝陣地被敏捷換上了娛樂外套,少數苦守陣地的回歸體系體例,剩下大部門被貿易經濟安裝上馬達一路疾走。

賀歲片呈現—央視霸本家兒—電視劇熱—流星花圃 F4—春晚效應—大片來了—明星效應—湖南衛視崛起—日韓流—2005 超等女聲—收集 BBS—草根勢力崛起—QQ 門戶網站貼吧校內網—2008 奧運會—噴鼻港導演海說神聊上—又一堆大片—又一堆大爛片—操練生模式雛形—移動互聯網雛形。

可是這一通疾走真正留下了什么呢?一地雞毛。

一地雞毛就算了,媒體的屬性還要把這每塊雞毛拿放大鏡看,左看看、又看看,最后看仍是雞毛。

固然娛樂上升的環境在諸多國度的成長中都呈現過,但從來沒有像我國呈現的這么擰巴,因為國情國體是分歧的,又是一個步子邁大扯著蛋的實際,演員可所以藝人、藝人也可所以演員。光演還不可,必然要影視雙棲、影視歌三棲....此刻聽著不單老土還可樂,但也別覺著此刻就沒這種環境了,不外是換了個詞兒,叫跨界萬能。

讓我回憶這十年優異的影視作品,不跨越十部。優異的演員?都是上一代的。這十年似乎中國的文藝圈干了不少事,但仿佛啥也沒干。當然,大影視公司的崛起算一處,但在時代的宏不雅視點看涓滴不算什么,甚至有半斤八兩一部門公司都沒挺到此刻這十年。

媒體的呈現,傳媒的力量可以放大時代下的每小我,尤其是可以被存眷的范疇。

但傳媒自己是中性的,萬萬別把它想的太夸姣。八卦也是傳媒硬幣的另一面。在蠻風行的那本《人類簡史》 (以色列 尤瓦爾赫拉利)中,作者的此中一個不雅點就是八卦促當作人類從靈長類動物進化當作智人形態,講八卦促進了大腦的思慮能力....

遠古智人八卦有沒有讓大腦更伶俐我不知道,但我知道現代人八卦就是讓大腦變蠢。

寫到這里我甚至懶得舉例,看官就隨便想想那十年所謂"娛樂圈"的大事務,在想想放到此刻會若何?反過來,再隨便想想...

說一點我的工作相關。

這十年在要說還留下了什么,藝考熱呈現了。從 2005 年起頭,看著還珠格格和流星花圃的孩子們長大了,第一波明星夢、片子夢、藝術夢的種子大幅度開花了。最早一波的藝考機構、培訓班也從那時辰呈現了。藝考生的數目第一次呈爆發指數上升,而且每年只升不降,到今天,藝考陣仗愈演愈烈,每年年后上頭條,爭議不竭。

知道藝考這個市場此刻把各個專業全算上加一路有幾多人嗎?

500 萬人。隨便此中一類專業拿出來,跨越考研與國考。

傳媒類此刻差不多能占到 120 萬 -150 萬(這數字差不多到天花板了)。連系本題這是個什么概念呢?

把表演專業關失落了,一大群孩子沒學上。當然此刻開設著,也還有一大大大大大大群孩子考不上。沒稀有據,但我猜測 90 年月考海說神聊電中戲上戲這種一線院校的表演專業,可能經由過程率只是 50:1,到了 2000 年,100:1 了,后面每過一年,150:1、200:1、250:1,就這種速度!到本年,拿中戲表演本科來說,登科比例為 450:1。當然,其他專業其他黌舍也沒低到哪里去,名校的編導類專業都可以達到 300:1 這種水平!

藝考不是捷徑。藝考是一個越走越窄的路。越窄,就越需要狹路重逢勇者勝。當然我從未否認過幸運概率,只是我此刻常和的同事教員們講,我們晚出生幾年,到此刻也紛歧心猿意馬能考上~

站在時代角度,2005 年起頭后的藝考熱為將來,也就是此刻的影視、文娛行業供給了豐碩的人才輸入數目。此中備受存眷的表演專業,除了數目級優勢,質量也在客不雅上了一個臺階。

說完這些,我們回到最初的問答題面,就可以清楚看到題本家兒提面的兩個事實完全與事實不符。

1、"娛樂圈" 有很多不是表演系的學生

沒錯。但絕大大都表演系的學生都混跡在"娛樂圈"。這是因為表演系的學生輸出數目很是很是少。

2、通俗高校也有話劇社,可是演技卻超越大部門的表演系結業的演員

拋開形象前提,僅從表演專業自己出發(舞臺表演能力),高校劇社離專業一線院校之間差的程度跟體育快樂喜愛者和省隊國度隊差的一樣多。這是在專業人事看起來直接簡單的問題,但不妨想一想,是什么讓社會對表演專業甚至整個藝術學院、藝術范疇的質疑越來越多呢?

我一方面很是質疑這些質疑自己,但另一方面,我對證疑的呈現深感欣慰。因為這是社會前進的標記,多元化的時代勢不成擋。

第七階段:2010 年~至今 十五分鐘與多元時代

這是我藝術發蒙、上大學、結業、創業、從業的時代,眼看著快十年了。

60 年月藝術圈大嗨腕安迪.沃霍爾的不靠譜名言被證實了——

在將來,每小我城市當作名十五分鐘。

自媒體澎湃而來,每小我城市被看不見的棱鏡暉映,破土而出的區塊鏈手藝要去一切的中間化,反精英本家兒義,當作為新的政治準確。階級固化,滾動著無處安放的焦炙。

文藝陣地已徹底釀成文娛財產,每小我都是媒體巴別塔的扶植者。

上個十年喜憂各半,這個十年有喜有憂。

憂的色彩里憂傷少了良多,多是擔憂。擔憂本該引領這個時代的精英到底在干嗎,最伶俐的大腦門碰著最有力量的本錢,鼓搗出的工具都是若何讓你快速吃上外賣、若何讓你不經意買買買、若何讓你不出門談愛情,以及若何讓你能看手機傻了半小時放下后卻什么也記不住。

當我們感激移動互聯網帶來的糊口便當時,稍微想想時代脈搏的大氣吧。

好在可喜的時辰也在增多,起碼就這一兩年來爛片仍是公允地遭到了鄙棄、群眾對藝術多元化的包涵再加強、社會中越來越多的層面起頭意識到審美的主要性固然還沒普遍投入應用。藝術片的際遇沒那么尷尬了、劇場越來越多了,以及,藝術教育起頭朝著準確的偏向走了。

率直地講,在我不算豐厚的的糊口閱歷中,剛巧此時是我能較著感觸感染到文娛行業越來越正視專業性的期間。所以在我的小我不雅點看:

現在的文娛行業執政著專業性、財產性準確成長,一路小跑,偶然跑偏但風雅標的目的沒錯。各有各的山頭,偶然秀個炊火互相打打號召,但誰都有自家耕作的一片菜園,整體看沒那么糟糕。但與此同時,公眾和輿論卻執政著碎片娛樂化、極端情感化、過甚的政治準確跑去。只要有文娛丑聞的呈現,心猿意馬會禍及央池,就像毫無所懼的無不同沖擊。

有時看到一些事務的成長水平,我甚至會極端的想,既然都把這塊破事當當作了娛樂,那就樂一下得了唄,何須較真。我并不是純真的站在行業立場,還有作為一個汗青快樂喜愛者,我其實沒法子樂不雅的對待公共輿論的客不雅性。

尤其環繞泛表演行業的會商,大都都不算是會商,是無休止的爭執、沒完沒了的真噴鼻、有色眼鏡 + 刻板印象 + 階級仇恨。咱們說《三體》那句話最可駭呀?

人類不感激邏輯。

似乎扯遠了。似乎說的也有點重。

那什么是爭奪的會商體例呢?在知乎答當然算一種啦(稽笑)~或者說是這種:

見字如面第季第一封信何冰化身第一片子教頭怒懟學院開野雞班綜藝高清在線不雅看平臺騰訊視頻

節選《見字如面》周傳基寫給張會軍 2003 年

在朱辛莊時,謝飛否決有表演系,我也否決。你知道一些生意人想要染指片子教育,可他們懂什么?他們的宗旨是白紙黑字地要“培訓明星”?!我的媽啊!明星是炮制出來的,可他們居然要培育!!并且一說到片子,他們的心目中就只有明星.......你作為學院的院長,你們表演系的教員是怎么教的,他們都教些什么?你可以到校園的各個食堂餐廳去不雅察不雅察, 看看那些表演系的學生和教員是怎么吃飯的, 看看他們的吃相, 能當演員嗎? .......王副院長跟我說過他在巴黎開會時受到的刺激。全宿世界五十多個大片子學院的校長在場,傳聞偌大個海說神聊京片子學院沒有剪輯系,倒有表演系,哄堂大笑......我們這里已經有了剪輯專業課,不核準我也教,這件事我可能是倚老賣老了。你可以派幾個年青教員到我的短訓班來,只要有張會軍的手刺, 我免收膏火。萬萬別再找外行了。

周傳基老師長教師雖說文風過火,但所指問題針針見血。看看我劃重點的這些點聯想闡發下,那還真不是某一個群體、某單一立場的問題。是本錢 - 行業 - 教育 - 體系體例的惡性輪回!周老師長教師不滿風氣,這些個此中常常看,也是如芒在背。但有一點,老師長教師未必完全對——外行效應。這里當然指的不是外行指導熟行,而是外行對行業力量的鞭策、彌補、敦促、以及,多元化趨向。

可以不擁抱這個趨向,但不克不及閉著眼睛裝看不見。

所以呀,演員可以不從大學中出來,但大學需要培育演員,就像需要培育導演、編劇、攝影一樣,大學需要藝術科目,就像需要理工科、經濟、法學、農學、辦理、教育、軍事、天文....

這代表著在將來文藝范疇文娛財產的多元化中,學院派可以據有一元。而這一元,往小說,是一個少年胡想當作真的渠道,往大說,是一個國度體系體例立場的延長。

2019 年的今天,一個大國該有的自傲和自在,這只是屬于是此中的一部門。

力量很小,但不成或缺。

結語

啊,花了五個晚上,終于寫完了。真摯感激列位看官能耐煩看到此刻。

最后絮叨幾句我小我吧。

對于時下文藝范疇,我是個果斷地學院派立場者。但對文娛范疇,我倒是個鄙俗不堪的利本家兒義者。我厭惡政治準確、質疑草根、拒絕偶像、習慣保守、不屑過火、一邊盤桓公共審美、一邊反思精英本家兒義。

但我敬畏時代大水的力量。多元化趨向表現在時下社會的方方面面,文藝也好文娛也罷,不外是這條大河澎湃流標的目的新偏向的浪花一朵,甚少人能站在浪尖遙望,但縱使前方山水何等秀麗,在文明歷程前這些都何足道哉。

但在鮮活的個別前,值得提的有良多。我們老是鐘愛折騰,似乎這點無法改變。那就在這個過程中,偶然回頭看看吧。只有清晰本身地點的行業是若何一路走來,看到那些或清楚或恍惚的腳印,才能提醒我們來自何處,又要去標的目的何方。

感激藝術走進我的生命里。

最后分享一首胡德夫的《斑斕島》——

我們搖籃的斑斕島

是母親暖和的懷抱

驕傲的祖先正視著

正視著我們的腳步

他們幾回再三反復的丁寧 不要健忘 不要健忘

他們幾回再三反復地丁寧 篳路藍縷 以啟山林

(完)

- 發表于 2019-03-25 21:39

- 閱讀 ( 1090 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 這些山是如何改變陜西的? 1064 瀏覽

- 自然界為什么偏愛1:1? 915 瀏覽

- 殲—16,亞洲現役第二強戰機? 875 瀏覽

- 五分鐘讀懂綠帽子的由來,為什么現代的帽子不能是綠色? 994 瀏覽

- 軍官培養走后門、靠關系!英國皇家海軍為何還能稱雄大洋? 986 瀏覽

- 螺螄粉的“臭味”到底哪里來的? 1049 瀏覽

- 狗狗的起源:一種受到干預的進化結果! 1005 瀏覽

- 艱辛的圓明園國寶青銅 “ 虎鎣 ”回家記 1056 瀏覽

- 籃球力量怎么訓練 1561 瀏覽

- 怎么才能讓小腿瘦下來 835 瀏覽

- 英雄聯盟趙信打野玩法高傷害打野技巧 849 瀏覽

- 老年人如何科學健身 947 瀏覽

- 2019五一假期攻略 856 瀏覽

- 英雄聯盟之中中單半肉卡薩丁的玩法技巧 854 瀏覽

- 2019年五一勞動節高速公路免費時間和車型在哪看 844 瀏覽

- 2019年五一放假調整 適合去哪玩 773 瀏覽

- 如何鍛煉增強自己的核心力量 1139 瀏覽

- 南方航空公司自助設備辦理值機、打印登機牌簡介 1496 瀏覽

- 日照旅游攻略-日照好玩的地方排行 1077 瀏覽

- 木箱圖片設計 1002 瀏覽

- 放風箏的技巧有哪些 931 瀏覽

- 打乒乓球肘疼怎么辦 972 瀏覽

- 龍蝦矢量圖設計 1330 瀏覽

- 南方航空公司手機端上,辦理機票改期簡介 977 瀏覽

- 2019年去武漢賞櫻花旅游攻略 1032 瀏覽

- 書房圖片設計 831 瀏覽

- 上海夏季三日游旅游攻略 1227 瀏覽

- 這樣鍛煉,你的腿只會越練越粗 ! 820 瀏覽

- 用畫圖軟件工具畫一條小海豚 1180 瀏覽

- 如何對常見的運動損傷進行預防 908 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 文字的向上動感移出效果怎么制作

- 二進制轉十進制,十進制轉二進制的方法

- 文字的向上淡入淡出移出效果怎么制作

- 花唄分期碼手續費多少

- apex英雄如何設置顯卡

- 刪除微信錢包零錢收支明細的方法

- itunes最小化后怎么恢復最大化默認界面

- 如何將Excel轉換成Markdown表格

- 怎樣在沃爾瑪小程序查看訂單

- 谷歌瀏覽器已添加書簽后老是要重新要登錄帳號

- 個人所得稅怎么注銷賬號

- 京東白條可用額度為負數是什么意思

- 微信電腦版如何設置消息提醒

- 如何修改企業郵箱下的郵箱帳戶?(重置密碼)

- 信用卡白戶怎么申請信用卡

- 申請pingpong卡需要公司章程 怎么查詢公司章程

- 怎樣登出沃爾瑪小程序

- 2019如何申請額度高的信用卡?特別是這五大行的

- 阿里巴巴怎么做推廣

- 南航如何改簽機票

- 南航如何核算機票退改費用

- 愛又米逾期會怎樣

- 京東借錢為什么被拒?原來是因為這四大原因

- 進銷存軟件內訂單“執行狀態”含義介紹

- 螞蟻借唄怎么才能開通?螞蟻借唄怎么開通

- IntelliJ IDEA怎么取消所有調試斷點

- 京東分期買手機

- 如何對納稅記錄進行驗偽

- 愛又米逾期不還款后果

- 個人所得稅APP使用指南