我們會說「F」音的單詞,竟因一場飲食大變革

舉世科學

舉世科學

試著閱讀上面的單詞,看看你的唇部和牙齒是怎么活動和合作的。圖片來歷:pixabay

今天 Science 最新頒發的一篇文章中,來自蘇黎宿世大學的研究者指出,人類飲食習慣的改變培養了分歧的發音。例如“f”和“v”的發音就是人類演化過程中因食物改變后成長而來的。這篇文章你可以親自介入進來,感觸感染分歧發音帶來的感知差別,同時領略到史前人類在演化過程中留給我們的文化烙印。

撰文丨楊心舟

人類多樣的說話系統

人類的說話是經由過程發聲來完當作的,這也是人類分歧于其他動物獨有的交流體例。在說話發生過程中,人類的心理布局也發生了龐大轉變,好比喉部持續下移,舌骨發生轉變,可以或許自如地節制呼吸。考古學發現人類這些心理布局改變在 50 萬年前就已經演化出來了,他們甚至猜測在更長遠的期間就已經有特別的發聲布局。

現在宿世界上大約存在 7000 種說話,這展示出了人類說話特有的多樣性。同時如斯多的說話背后也降生了各類各樣的發音,此中最遍及的就是英文中“i”、“u”、“a”的發音,這類發音很簡單,而且不需要破費出格多的氣力,口型連結張開就能發出。可是在非洲南部某些地域的說話中,仍然保留著較多“m”的發音,這種發音需要雙唇緊閉后才能發出,大師可以自行比力兩種發音的難易水平。

科學家今朝猜測這些分歧的發音本家兒如果智人呈現后,糊口習性改變導致心理布局轉變發生的。而一種發音類型的難易水平決議著其是否輕易被聽見和進修,這也是發音類型分布規模是否普遍的決議身分。

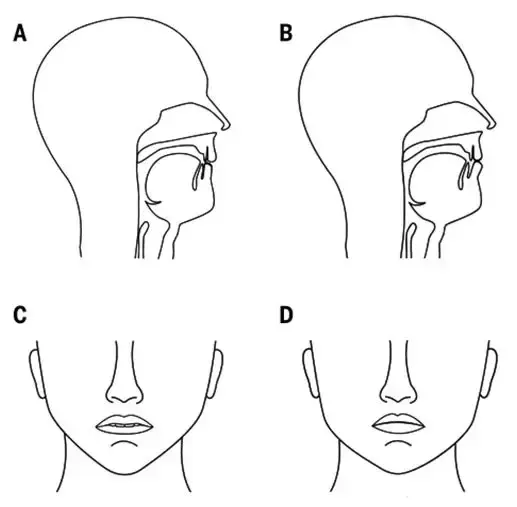

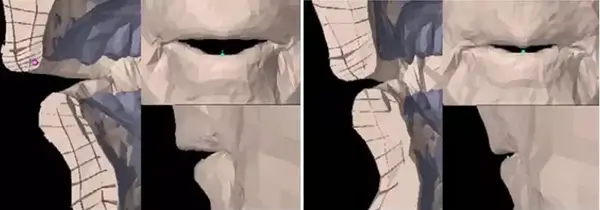

唇齒音 f(左)和雙唇音 m(右)兩種模式中切牙(門牙)和嘴唇的位置。

2016 年,馬克斯普朗克心理說話學研究所的說話學家 Harald Hammarstr?m 提出,發音轉變和利用者的保存情況有很大關系。當糊口習性固心猿意馬后,發音也會隨之固心猿意馬,并會成長出響應的說話和語法。他猜測這種理論在任何說話系統中都是合用的。

怪異的發音

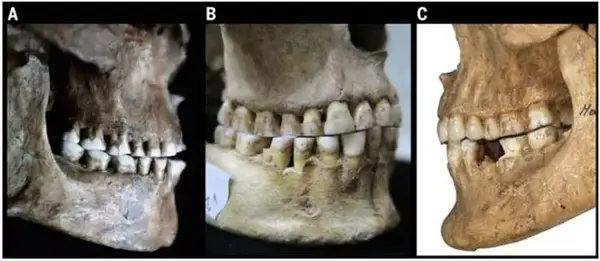

已故的聞名說話學家 Charles Hockett 曾發現,唇齒音包羅“f”和“v”在內,在那些以打獵和采集為生的人說話中很稀少。他猜測是因為這些人天天吃下的食物都比力粗拙,是以對牙齒造當作了較大的磨損,從而形當作了對切咬合(edge-to-edge bite)的牙型,對切是指上下切牙(即門牙)的邊緣對齊。我們可以運用糊口中的例子來理解對切咬合形當作的過程,想象一下日常平凡啃咬比力糙的食物時牙齒的處置體例,好比我們凡是會大量利用上下切牙來撕咬骨頭上的肉塊。或者你也可以想象啃一塊放硬了的饅頭,門牙要受到多大的摩擦阻力。

一旦形當作對切咬合牙型,人類就很難發出“f”或者“v”的聲音,你可以將上下門牙邊緣對齊,然后測驗考試發出帶“f”音的單詞(我相信真善美的讀者腦中浮現的第一個單詞不會是 F**K),是不是要花點氣力才能完當作,或者發出來并不尺度?Hockett 猜測,打獵地域的說話系統中缺掉“f”和“v”的發音,恰是這種對切咬合造當作的。

跟著人類從舊石器時代標的目的新石器時代演變,人類的牙型逐漸由對切咬合標的目的覆合 / 籠蓋型(overbite/overjet)改變。覆合 / 籠蓋是指,上下切牙并非邊緣對齊,而是上切牙略微凸起、下切牙抵在上切牙內側一半的位置。你也可以查抄一下,本身的牙齒是哪一種類型。

A 和 B 為對切咬合牙型,C 為覆合 / 籠蓋牙型

其其實人類中,覆合 / 籠蓋才是出生后的牙齒尺度模子,打獵地域的人類持久吃粗拙類的食物會造當作牙齒過度磨損,同時引起齒槽的改變。牙齒為了更好地啃咬食物也會移動位置,來填補磨損部門的缺掉,最終成長當作了對切咬合。而一旦咬合體例形當作,說話發音也隨之發生改變。研究指出,這種磨損造當作的改變不僅僅只是現代打獵地域人獨有,在早期智人中同樣遍及存在。

而現代的大大都人類堆積地中,無論是兒童仍是當作年人,牙齒都連結著覆合 / 籠蓋,這本家兒如果因為牙齒磨損的水平極大地降低了。之前很多考古類的研究就揣度這與人類飲食習慣的轉變有關,因為牙齒磨損的大部門都是品味食物造當作的,而加倍邃密化的食物削減了牙面與食物的摩擦。食物更易品味還會減輕下頜的承擔,讓下頜骨變得更短,更利于連結覆合的牙齒模子。

布里斯托大學的生物地球化學家 Richard P. Evershed 于 2016 年在Nature Plants發文指出,判定史前人類的食物是否顛末精化或者烹調的證據就是陶器。有陶器申明農業已經成長了起來,因為人們會利用陶器來儲存糧食。精化的食物不需要鼎力地利用門牙和咬肌,極大地削減了對切咬合的形當作。同樣你可以想象食用煮好的米飯或者松軟蛋糕時,牙齒是若何運作的,又是否有較著阻力感。而今朝發現的宿世界最早一批陶器呈現于舊石器時代末期,這也能詮釋新石器時代早期頭骨的牙齒類型為什么呈現了改變。

“f”和“v”特別在哪

為了探討為什么這兩種牙齒機關使得可發出的音節紛歧樣,在 Science 的最新論文中,研究人員構建了一套以生物力學為根本的模擬系統,它可以或許展示出在人類發音時口腔肌肉勾當。從模擬成果來看,覆合 / 籠蓋牙型發出唇齒音(“f”和“v”)要比對切型省力 29%,而且發力的肌肉部位也有區別。而且整體來說,覆合 / 籠蓋牙型的口腔肌肉利用起來都要更省力,而對切咬合型中肌肉發力最多的部位就是頦肌,這塊肌肉本家兒要負責將下唇拉動到上切牙。

發出 f 和 v 的音節時唇與牙接近距離參照點(藍色點)上側是覆合 / 籠蓋牙型,下側是對切咬合牙型

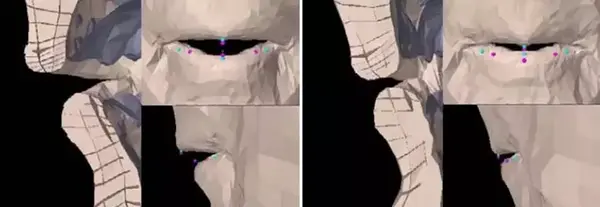

為了探討唇齒音是不是最具特別性的,研究者同時也模擬了其他發音環境下口腔肌肉的發力環境。好比雙唇音“p”和“w”,這兩個發音竣事時你的雙唇都是緊閉的,大師可以發音感觸感染。在雙唇音中,覆合 / 籠蓋牙型中肌肉利用水平要更大,對切咬合則相對較低。這也是對切咬合牙型中,上下唇的距離要更近帶來的成果。我們在演化過程中,發唇齒音變得更輕易了,但雙唇音則會加倍吃力。

發出 p 和 b 的音節竣事時唇與牙接近距離參照點(藍色點)左側是覆合 / 籠蓋牙布局,右側是對切咬合布局

發出 w 的音節時唇與牙接近距離參照點(藍色點)左側是覆合 / 籠蓋牙布局,右側是對切咬合布局

研究者認為模擬算法展示出,舊石器晚期飲食習慣的改變,讓當作人牙齒從對切咬合型改變當作了覆合 / 籠蓋牙型。這種改變讓唇齒音倡議來更輕易,是以會讓很多人無意中就發出唇齒音,而且在社群中起頭傳布利用。

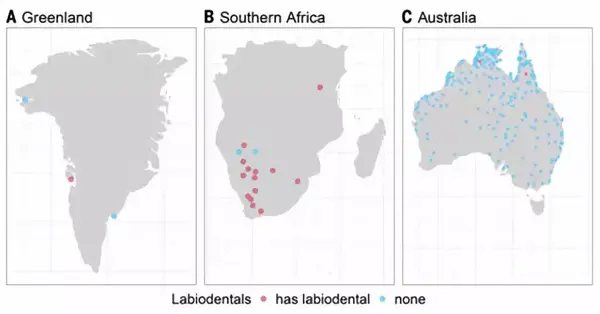

在現代,很多地域仍然有人過著打獵式的糊口,牙齒磨損水平很高,如格陵蘭島地域、非洲南部的部落。研究者猜測這些地域的原始說話是不存在唇齒音的,即使有也是從此外社群中借鑒而來。而成果也簡直如斯,在這些區域內交流頂用到的唇齒音都是進修了其他地域的說話,好比格陵蘭島西部進修丹麥語,非洲南部進修日耳曼語系,澳洲部落進修英語。

D. E. Blasi 在研究中寫道,“我們不要覺得此刻能發出各類音節是一件與生俱來的事,我們研究了遍布全宿世界的說話,沒有任何一種可以不受情況和人體布局的影響。”而分歧的說話也是人類演化史上祖先留給我們的文化印記,一種說話極大地代表了文化的精髓,或許我們此刻還不知道說話到底是若何發生的,但我們已經起頭有了探尋的偏向,從心理演化和發音入手,回歸本初。

論文:

Human sound systems areshaped by post-Neolithic changesin bite configuration.

參考鏈接:

- 發表于 2019-03-25 21:39

- 閱讀 ( 977 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 這些山是如何改變陜西的? 1065 瀏覽

- 自然界為什么偏愛1:1? 916 瀏覽

- 殲—16,亞洲現役第二強戰機? 876 瀏覽

- 五分鐘讀懂綠帽子的由來,為什么現代的帽子不能是綠色? 995 瀏覽

- 軍官培養走后門、靠關系!英國皇家海軍為何還能稱雄大洋? 987 瀏覽

- 螺螄粉的“臭味”到底哪里來的? 1050 瀏覽

- 狗狗的起源:一種受到干預的進化結果! 1006 瀏覽

- 艱辛的圓明園國寶青銅 “ 虎鎣 ”回家記 1056 瀏覽

- 籃球力量怎么訓練 1564 瀏覽

- 怎么才能讓小腿瘦下來 836 瀏覽

- 英雄聯盟趙信打野玩法高傷害打野技巧 850 瀏覽

- 老年人如何科學健身 948 瀏覽

- 2019五一假期攻略 857 瀏覽

- 英雄聯盟之中中單半肉卡薩丁的玩法技巧 855 瀏覽

- 2019年五一勞動節高速公路免費時間和車型在哪看 845 瀏覽

- 2019年五一放假調整 適合去哪玩 773 瀏覽

- 如何鍛煉增強自己的核心力量 1142 瀏覽

- 南方航空公司自助設備辦理值機、打印登機牌簡介 1497 瀏覽

- 日照旅游攻略-日照好玩的地方排行 1078 瀏覽

- 木箱圖片設計 1003 瀏覽

- 放風箏的技巧有哪些 932 瀏覽

- 打乒乓球肘疼怎么辦 973 瀏覽

- 龍蝦矢量圖設計 1333 瀏覽

- 南方航空公司手機端上,辦理機票改期簡介 978 瀏覽

- 2019年去武漢賞櫻花旅游攻略 1033 瀏覽

- 書房圖片設計 832 瀏覽

- 上海夏季三日游旅游攻略 1229 瀏覽

- 這樣鍛煉,你的腿只會越練越粗 ! 821 瀏覽

- 用畫圖軟件工具畫一條小海豚 1180 瀏覽

- 如何對常見的運動損傷進行預防 909 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 怎么下載mp4格式廣場舞

- qq空間親密度如何增加到100

- 美圖秀秀的九宮切圖怎么使用

- 花唄分期碼是什么,怎么使用

- 文字的向上動感移出效果怎么制作

- 二進制轉十進制,十進制轉二進制的方法

- 文字的向上淡入淡出移出效果怎么制作

- 花唄分期碼手續費多少

- apex英雄如何設置顯卡

- 刪除微信錢包零錢收支明細的方法

- itunes最小化后怎么恢復最大化默認界面

- 如何將Excel轉換成Markdown表格

- 怎樣在沃爾瑪小程序查看訂單

- 谷歌瀏覽器已添加書簽后老是要重新要登錄帳號

- 個人所得稅怎么注銷賬號

- 京東白條可用額度為負數是什么意思

- 微信電腦版如何設置消息提醒

- 如何修改企業郵箱下的郵箱帳戶?(重置密碼)

- 信用卡白戶怎么申請信用卡

- 申請pingpong卡需要公司章程 怎么查詢公司章程

- 怎樣登出沃爾瑪小程序

- 2019如何申請額度高的信用卡?特別是這五大行的

- 阿里巴巴怎么做推廣

- 南航如何改簽機票

- 南航如何核算機票退改費用

- 愛又米逾期會怎樣

- 京東借錢為什么被拒?原來是因為這四大原因

- 進銷存軟件內訂單“執行狀態”含義介紹

- 螞蟻借唄怎么才能開通?螞蟻借唄怎么開通

- IntelliJ IDEA怎么取消所有調試斷點