打通「京圈」「滬圈」和「港圈」,在那個年代,只有他能做到

張國榮若是不曾歸天 現在影壇地位將會若何?

張國榮若是不曾歸天 現在影壇地位將會若何?

新之AKIRA,英語渣,知乎號本家兒要用來追星

新之AKIRA,英語渣,知乎號本家兒要用來追星

這個問題經常呈現在我的時候線上,各類回覆有黑的有“吹”的,作為一個旗號光鮮的粉絲而非路人,我不知道說什么好,因為我知道要評價一小我的地位,分歧人會給出萬萬種角度,想夸的總能找到角度夸,想貶的總能找到角度貶,大家尺度分歧最后就是雞同鴨講,不會有什么結論。就更別提去“暢想”一小我身后“有可能”去做哪些事,取得哪些當作就了。

可是,看了那么多謎底,我總感覺大師應該換一個視角來看問題。作為一個歌手、一個演員,他們的事業、名望、命運其實是和行業的潮水和時代的成長互相關注的,我們不克不及拋開汗青歷程空口說小我奮斗。可是同時我們也要領會他是什么樣的人,然后他的思惟、他的性格,在這樣的汗青潮水中會若何自我定位、若何做出選擇。

所以這將是一個很是弘大的話題。

有趣的是,促使我起頭動筆寫這個謎底的居然是比來熱映的《流離地球》,因為我看見好美國一檔票房闡發欄目針對《流離地球》在海說神聊美獲得了屏均票房冠軍(平均每場片子的票房數目),而且躋身全球片子票房榜。里面兩位闡發人士的話讓我感傷萬千:

他們提到的“昔時”,正好是97年之后噴鼻港片子財產日就衰敗,一多量知名導演和演員去闖蕩好萊塢的期間。也是良多生齒中張國榮“事業受到沖擊,難以繼續拍高票房片子”的期間。在那時一片“進軍好萊塢”的鬧熱熱烈繁華聲中,老張這個片子行業資深從業者是怎么看的呢:

“你問我遺憾呢,其實我真的是沒有什么憾事。反而是有一件事,我感覺挺高興,就是我沒有去好萊塢。”

“我反而感覺噴鼻港是一個很好的處所給我去成長,從亞洲來講呢,就是我們在座的幾個(指梁家輝和張曼玉)算是略有薄名。亞洲那么大的市場,是不是?你知不知道頓時97年了,大陸有很大的潛能,他們的市場很快會有打開的時辰,我想到了那個時辰美都城要過來求我們拍不拍戲。所以這么大的市場,我們應該有本身的一套班底。有段時候噴鼻港拍了很多多少爛片,此刻留下來的這班人呢,都是真正有實力的,臺前也是,幕后也是,這樣的一群人我們應該要自強,去拍一些好的工具,去達到國際水準,這樣不是更好?對不合錯誤啊?

不僅如斯,他甚至還曾經在內地宣傳片子的記者會上直接針對本身的老伴侶周潤發頒發過以下犀利的言辭(好在昔時大陸媒體和輿論還沒有此刻這么八卦無下限,放此刻必定是上熱搜全網粉絲撕逼的節拍):

所以,后期的張國榮并不是一小我們口中被動被導演、片商選擇的演員,也不在乎紙面上的那票房、咖位以及什么“國際影星”這樣的頭銜——他是一個在華語片子幾乎所有大佬都陷入一種彷徨蒼茫的時刻任然對中國片子、中國片子市場、中國片子工業抱有果斷的信念和責任感,而且認為“奉迎式融入”好萊塢畢竟是徒勞,他相信中國的不雅眾尤其是大陸的龐大市場、相信中國的片子從業者的專業程度和締造力,相信中國人可以憑借本身的力量成立自力的片子工業,并最終可以與他們抗衡,創作具有國際水準的片子。

22年之后,這種信念終于起頭逐漸當作為了業界和通俗不雅眾的共識了。若是此刻他能感知,想必一方面會倍感欣慰,另一方面會深深遺憾:為什么我和你們陰陽兩隔,沒法子介入到這樣夸姣的事業中來呢?!

2019年年頭,從精英到通俗人,從中學生到政客學者,從左派到右派,一場針對片子工業的全平易近會商似乎讓我們隱約約約感受到中國片子起頭進入了一個新的時代,汗青的車輪正在我們身邊悄無聲氣地猛烈動彈。

此時此刻,我們不妨梳理一下從噴鼻港片子黃金時代末期一向到本年,中國片子發生了什么。

噴鼻港片子在巔峰期間被稱為“東方好萊塢”,影響力波及整個東南亞(含臺灣地域),日韓甚至歐美。我們此刻熟悉的一多量我們心目中真·巨星就是集中降生在那個時代。可是這種繁榮背后埋沒著良多危險的身分,這些暗藏的“先天病”到了九十年月中期集中爆發出來,使得“東方好萊塢”榮光不再,甚至陷入空前蕭條:

噴鼻港片子一向缺乏有用的辦理和規范,行業一向存在一種高度逐利又跟風的環境,加上97快要,噴鼻港社會呈現了某種權力真空——英國人沒心思好好管,甚至樂見噴鼻港社會呈現紊亂,中國當局又沒有管轄權,鞭長莫及。在這樣的契機下,黑社會本錢敏捷進入片子行業,飛速操縱片子撈錢洗錢,趕在共產黨來之前撈夠本錢、洗白本身。這就導致了90年月后噴鼻港片子一度“涉黑”嚴重,烏煙瘴氣、良多知名導演和演員都被裹挾在內,劣幣擯除良幣,再也沒有了好好創作的藝術空氣(爾冬升導演的《色情男女》里良多描述這種現象的情節)

那些原本投資片子的“正經本錢”在這個時辰又人心浮動,良多人想在回歸之際抽身,不肯意留在噴鼻港承擔風險。而之前80年月噴鼻港片子的良多投資來自于臺灣,80是年月的臺灣經濟在蔣經國的帶領高速成長,位列“亞洲四小龍”之首,風光無限。商人有了大把的錢之后天然想投資影視這顆錢樹子,可惜那時的臺灣依然面對一黨專制和文化審查,片子業沒法大展拳腳,于是投資商便紛紛把錢注入噴鼻港片子市場。

而噴鼻港的歌壇、影壇在“金本家兒爸爸”的影響下也城市按照臺灣的需求進行“心猿意馬制文化”,昔時大陸人看到的那些“港片”大都是臺灣配音版本(還好那個時辰臺灣人沒有此刻這么重的口音),如斯就不難詮釋昔時初生牛犢的梁家輝為啥會僅僅因為參演了一部與大陸合拍的片子,獲咎臺灣政府反而在噴鼻港沒片子可拍,不寫檢討只能擺地攤了。

不外到了九十年月,大師懂的,臺灣人平易近起頭折騰,平易近進黨這批內斗熟行的廢料點心起頭在朝,于是臺灣的經濟也沒那么好了,噴鼻港片子的這一條財路也逐漸枯竭。

最最主要的是,真·好萊塢卷土重來了!我們都知道傳說中的“1994天主想看片子”那一年,在那段期間,好萊塢涌現了良多藝術水準很高的經典佳片,但片子市場往往很實際,內在性、藝術性越高,往往票房就不如那些特效大片來得高,出格是港片針對的那個市場——東南亞、東亞,這些處所的不雅眾一是和歐美有文化隔膜,而是審美條理有限,所以對于情節簡單、視覺結果炫目標典型好萊塢片子很傷風,但這類“佳片”卻很難打開這里的市場。

統一期間剛好是噴鼻港片子創作的一個繁榮期間,于是敏捷填補了這個市場的空白。可是跟著《泰坦尼克號》等好萊塢大片敏捷囊括全球,那個我們熟悉的群眾喜聞樂見的好萊塢又回來了,于是噴鼻港片子的票房也就隨之大幅縮水。

那統一期間的大陸片子又是如何一個氣象呢?若是要用一句話來形容——“聲譽點綴下的集體蒼茫與持續蕭條”。或者那句用濫的話——“這是最好的時代,也是最壞的時代”。

當我們現在回憶起那個時代,最先想到的往往都是張藝謀、陳凱歌為代表的“第五代導演”幾次在國際上斬獲大獎,“為國爭光”。也會想到鞏俐、葛優、姜文等劃時代的優異演員。當然也一些文藝青年也會紀念那個時代相對寬松和“大標準”的創作前提。可是若是把億萬不雅眾和整個片子市場算進來,除卻以上那種光環,現實的大陸片子院里倒是無比蕭條的環境。

那個時代甚至大大都城市沒有專門用來反映片子的片子院。大師看片子還逗留在打算經濟體系體例內那種“大會堂”模式,城市里的“XX影劇院”一般只有一個放映廳,底下是幾百個座位,上面有舞臺,有片子的時辰放片子、需要開大會的時辰開大會、有時偶然也唱唱戲演演話劇。那個時辰看片子不僅只限于部門發財城市的中上階級的休閑娛樂勾當,并且并不是一個“習慣性娛樂勾當”,屬于“有什么看什么”,“單元/黌舍組織我們看什么就看什么”,真正買票進片子院的在二線以下城市百里挑一。

我還記得我很小的時辰看到央視新聞里介紹正在上映科教片《宇宙的奧秘》說拍得很新奇,于是到我們城市的影劇院里花了5塊錢看,最后臨開場居然只有我一小我!我坐在那么大一個會堂里靜暗暗的感覺有點害怕,回過甚問放映員叔叔:“這個片子還放嗎?”大叔無奈地說:“放,有一小我我都放”(正片后面還“買一贈一”放了一部遠古科教片《巫師的騙術》,驚悚水平直追《山村老尸》,當作為了我的童年暗影)。

其實若是說中國的片子事業在上宿世紀20年月到40年月的萌芽起步階段就取得了很高當作就的話,新中國當作立到文革前,大陸的片子事業其實一向都挺繁榮的,達到了一個岑嶺,此中扛起旗號的一向是左派文藝。此中的佳作就紛歧一列舉,其影響力后面會具體說。而那時辰的片子是比力切近群眾的,因為無論是城市仍是村落,老蒼生的文化糊口是國度政治糊口的主要構成部門,從城市到農村,從學生到白叟都有大量的機遇免費看片子(片子還承擔著今天《新聞聯播》的感化,因為那個時辰電視不普及,片子放映前會播放“新聞簡報”讓老蒼生知道比來的國內國外新聞畫面和國度帶領人動態);而“切近群眾,教育群眾”也是那時辰的文藝工作者的創作宗旨,所以那個時辰的經典老片子良多都是思惟水準高同時又很接地氣的。跟著鼎新開放,以經濟扶植為中間,原有的體系體例內工作者必需起頭為“自大盈虧”而發愁奔波,原有的那個“全平易近組織帶動”的放映系統不復存在,左翼文藝的崇奉幾近崩塌,電視逐漸在通俗家庭普及——片子院的這種蕭條可想而知。

到了90年月末、新千年,中國逐漸渡過了鼎新開放后最艱難的期間,GDP起頭以每年百分之十幾的速度飆起來,文化范疇的經濟要素也起頭活躍起來。上面提到的那波好萊塢大片卷土重來的風潮也必然水平上刺激了中國大陸老蒼生對于片子的樂趣和需求。有了資金、有了市場,中國大陸的“貿易大片”在新千年宿世紀之交終于起頭要起步了。

可是,我們缺手藝、缺貿易模式、缺人才啊!那個期間國內片子圈挑大梁的那批精英都是不折不扣的學院派,學著宿世界經典片子理論,從體系體例內一路走來,對于貿易片應該如何運作、如何拍、如何宣傳完全也是新手。而這個時辰正好是噴鼻港片子——這個華語圈貿易片子最負盛名、運作最當作熟的市場遭遇前所未有的闌珊,多量工作人員開不了工,多量頂級巨星出走好萊塢、多量二線以下有點名氣的演員紛紛退圈改行的時辰。同時,噴鼻港的回歸也掃清了兩地之間的政治障礙,于是乎,一場噴鼻港片子的“海說神聊上”潮水就瓜熟蒂落、不成反對了。

我們知道,開啟國產貿易大片,張藝謀的一部《英雄》具有劃時代的意義。老謀子動用他的影響力匯聚了整個華語圈一切可用的資本進行組合,做出了一部“全明星”“古裝”“武俠”大片,一下引爆了市場,票房收入達到2億人平易近幣。在我的記憶中恰是這部片子起頭,我糊口的城市逐漸呈現了那種有地毯、軟座、多個放映廳的貿易片子院,而那種“大會堂”逐漸退出了我的糊口。

(逐漸拉回問題)所以說,我們若是要去想象張國榮若是沒有過宿世會取得哪些當作就,就不克不及不把這小我放在整個中國片子成長過程的大水中去看,出格是在良多人心中,張國榮罹患抑郁癥在非典期間的噴鼻港跳樓自殺是一個不太好的預兆——噴鼻港片子在非典之后也加倍急速的式微,昔時《縱橫四海》里那種風流瀟灑的自傲榮光不僅在港片里再也看不到了,似乎離噴鼻港這座大都會也漸行漸遠。

可是良多人忽略了,張國榮的離宿世,也正好是噴鼻港片子人多量海說神聊上,和大陸的片子精英起頭配合工作,開創國產大片新時代的這樣一個轉折期。所以若是他沒事,會在此中闡揚什么樣的感化呢?

其實我們來細說一下“港人海說神聊上”這個話題就很能申明問題。

良多噴鼻港的本土導演,提起“海說神聊上”都幾多有點心里不情愿,但難逃王境澤心猿意馬律的感受。NHK2015年針對中國崛起拍攝過一個在那時國內影響很大的三集記載片《中國力量》,此中第一集就講到了中國片子活著紀之初的崛起。列舉的兩個代表人物就是海說神聊上拍攝《十月圍城》混得風生水起的陳可辛和那時選擇苦守噴鼻港繼續拍港片的爾冬升。

其實像爾冬升這樣的心態我們很輕易體味,不要說這批在噴鼻港片子黃金時代當作長當作才的主干精英,就連大陸70、80后這批看著港片長大的不雅眾看到此刻噴鼻港片子的樣子都難免唏噓感慨,時不時再追慕一下舊日榮光(有趣的是大師發現沒有,95后00后心中已經不再有這樣的光環,黃金時代的港片已經在他們心目中主動歸到了“老片子”的序列中了)。在良多人看來,“海說神聊上”抽暇了噴鼻港片子的“根柢”,急速加快了港片的式微,而且使這種式微甚至“滅亡”不成逆。

其實這一切都是偽命題。

“噴鼻港片子”和“大陸片子”底子就不存在涇渭分明的區別,他們有著配合的泉源,是一個轟轟烈烈的大水在汗青的險灘上沖出的幾個支流罷了,當險灘曩昔,河流坦蕩,原天職開的支流天然而然地要再次匯聚當作一股急流,這幾個支流在分隔時有的攜帶者樹林的葉子,有的攜帶著草原的綠芽,有的裹挾了大漠的沙粒,但當他們匯聚時,這些工具變得你中有我,我中有你,河仍是那條河,只不外變得加倍壯美而多姿、加倍激揚而富有沖擊力,在原野上繼續進步,直到匯入更廣漠的海洋。

只要“中國片子”成長繁榮,就是所有支流的繁榮成長。所謂的“海說神聊上”,不外是中國片子人在50年前“南下”后的一次尋根,是分支再次匯入了本家兒流,對應著噴鼻港的回歸,這也是一種“回歸”。

時候再次往回撥,回溯到片子降生之時。片子之父,法國的盧米埃爾兄弟在“大咖啡館”的地下室放映了人類汗青第一部片子,其實,中國在“片子”作為一門手藝被發現出來的第二年,中國就匯入了宿世界片子的大水——在這一年,盧米埃爾兄弟啟動了一個巡游宿世界的采風打算,此中一支小分隊就來到了那時仍是大清的中國,記實下了不少光緒年間的貴重視頻資料。

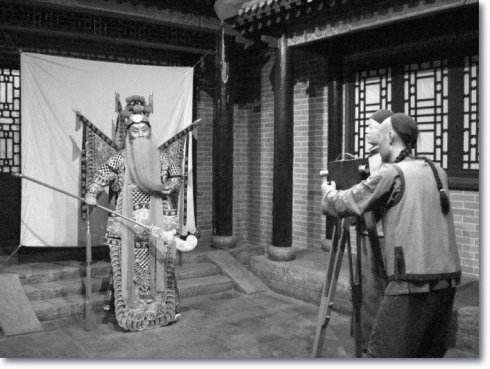

沒過多久,一些“雜耍”性質的小片子就呈現在了海說神聊京的茶館里,作為一種和相聲、大鼓書同臺的“玩意兒”,那時被稱為“電影”,我們教科書上的中國第一部片子《心猿意馬軍山》也降生在海說神聊京。

其實《心猿意馬軍山》放今天差不多就是一段手機視頻,并不是藝術層面的片子。中國片子藝術真正的搖籃和“龍興之地”當之無愧是在上海。昔時有“遠東第一都會”之稱的魔都,是中國最國際化,外國新穎事物的影響力最廣的地域,租界內一家家影院吸引著敷裕階級和通俗市平易近去看“西洋景”,也刺激著貿易社會的本錢家們介入此中。好萊塢片子也就是在這個時辰大規模涌入中國,據說那時的日本天皇都得來上海才能看到最新上映的好萊塢影片。

富貴的魔都和那個動蕩的時代也給了中國片子事業蓬勃成長的最肥饒的泥土。要知道,那邊既是“鴛鴦蝴蝶派”的大本營,也是我黨的降生地和持久勾當區域,尤其是在“救亡”的布景下,一批年青有為才調橫溢的藝術家起頭從事片子行業,給中國片子界帶來了質的改變。我們熟悉的國歌的作曲者聶耳就是在聯華片子公司為片子創作配樂,而共產黨赫赫有名的“龍潭三杰”之一的錢壯飛曾經的公開身份就是片子公司老板,還自導自演了我國第一部武俠片子《燕山俠隱》。

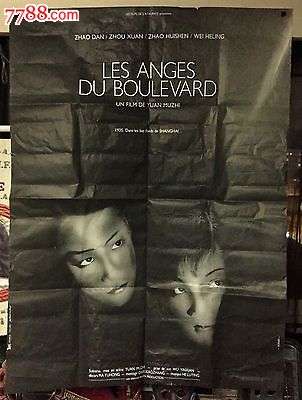

要知道,之前片子業的編劇和創作者都是些不太入流的文人甚至商人,片子題材也是些迎合販子階級的家長里短或者因果報應,演員良多都是投資商和太太親自上陣的“夫妻店”,而在這個時代,上海活躍的一多量頂尖文藝者的插手,讓中國片子在藝術上有了質的改變。呈現了一些算得上“偉大”的作品。好比讓法國聞名片子史學家喬治·薩杜爾贊嘆“若是不知道該片是在1937年出自一個對法國片子全無所聞的年青導演之手,他必然會覺得這部影片直接管了讓·雷諾阿或是意大利新實際本家兒義的影響”的《馬路天使》,其實前者比后者的呈現要早得多。

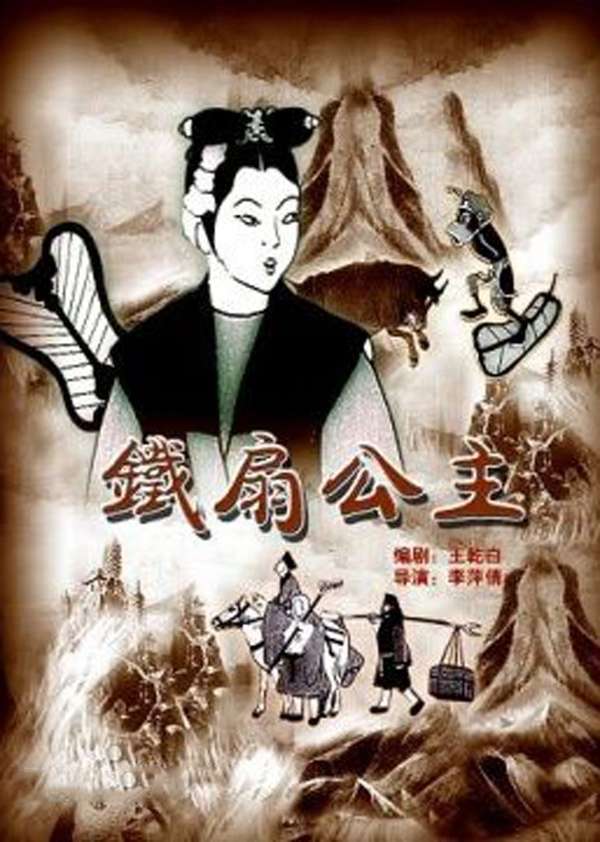

除此之外,上海的開放和“國際化”讓中國片子人可以用最快的速度接收好萊塢片子的精髓而且“本土化”,好比亞洲第一部動畫長篇片子,《鐵扇公本家兒》就是在《白雪公本家兒》在上海灘狂卷票房之后,上海的片子人出于“我們為什么不克不及也做一個出來”而啟動的項目。

總而言之,上海,是中國片子的“名譽之地”,而噴鼻港片子和上海片子是有直系的親緣關系的。

這就要說到新中國當作立后,中國片子業邦畿的龐大轉變。其實不僅是片子界,整個文藝界在那個汗青的轉折點都面對何去何從的選擇問題。最后的成果是,親共產黨,偏左派的會留在大陸,海說神聊上扶植新中國。還有一部門認同國平易近黨右派的文人會去臺灣,剩下的既不認同蔣介石專制專制,也不認同共產黨的路線的人,會選擇噴鼻港作為他們的落腳點和“中轉站”,不雅望場面地步,看看后續會若何成長。

所以,顛末這樣一個大變遷之后,中國的片子事業從上海的桂林一枝,變為了三個主要的“圈子”——京圈、滬圈和港圈。

京圈的一部門手藝力量來自于本來的“滿洲映畫”,昔時是日本鼎力拔擢的在中國實施殖平易近統治的東西,后來赫赫有名的“長春片子制片廠”就是解放后從這里改組成長而來的。另一部門來自于跟從共產黨從延安一路過來的“學院派”,這部門是“根正苗紅”的左翼文人,同時受蘇聯片子理論影響較深。另一部門就是從上海“海說神聊上”介入新中國文藝扶植的片子人。

滬圈就是原本已經成長得比力當作熟的左翼片子公司,如“文華”等,解放后也繼續在文藝方針的指導下創作。其間良多升沉挫折,按下不表。上海文藝界一向到文革竣事前都是可以和“京圈”不分上下的存在,只不外在鼎新開放后敏捷式微,至今元氣尚未恢復,但逼格仍在。

至于港圈就很有意思了。此刻的人可能底子無法想象那時辰的噴鼻港片子圈和大陸的關系有多慎密,大陸文藝在5、60年月對于噴鼻港片子圈幾乎完滿是“文化輸出”的狀況:具體表示在,輔弼在那個年月,噴鼻港片子底子沒有“粵語原版”一說,原版就是字正腔圓的國語通俗話。因為那些從上海南渡的片子精英們感覺,說著一口廣東話那就不是什么正經片子。

所以,那時的噴鼻港片子市場就只有“片子”和很是粗制濫造的“粵語殘片”,后者本家兒如果面標的目的條理很低的販子階級(究竟結果那個時代在噴鼻港手握金條的都是上海來的土豪和本錢家)。這就導致了最早一批在噴鼻港走紅的明星良多都是內地出生,十幾歲才來噴鼻港的演員,此中上海人的比例半斤八兩高。后來入行的噴鼻港本土演員,即使沒法子說字正腔圓的國語,也要盡力用國語說臺詞,后期再由專業配音配上國語。這種老例一向持續到了70年月末。

其次,大陸的優異片子可以或許敏捷在噴鼻港刮起“旋風”,傳遍大街冷巷甚至當作為一代人的記憶。最典型的是《劉三姐》,里面的經典對歌片段不僅在那個時代的噴鼻港家喻戶曉,后來又被很多港片致敬。大陸的《梁山伯與祝英臺》也在噴鼻港刮起了黃梅調片子的風潮,各大片子公司紛紛跟風了很多黃梅調片子,無論是畫風仍是劇情都有很是濃厚的仿照陳跡。

當然,跟著時局的進一步動蕩和一些汗青原因,噴鼻港的左派文藝在70年月根基消聲匿跡,當作為了塵封的記憶,而跟著貿易化和市平易近文化片子的鼓起、本土片子公司紛紛當作立,邵氏片子等一批“老面目面貌”逐漸淡出片子圈,“港片”才逐漸演釀成我們印象中的樣子。

話說全國大事合久必分、分久必合。中國片子在新宿世紀的再一次起飛并非簡簡單單的“海說神聊上撈金”這么簡單,而是從汗青的高度把這三股曾經統一源流的“圈子”再次整合在一路,當作為“中國力量”。

從今朝為止的近況看,此次整合是不當作功的。

每一方都無法真正有用的談心和溝通,而是各自懷著本身的小九九。

起首,噴鼻港何處的工作人員和“巨匠們”良多是抱著“沒工可開,只能海說神聊上撈金咯”這種心態來大陸拍片,在他們眼里大陸的金本家兒都是些“人傻錢多”的土豪,底子不懂片子(其實也沒有太錯),而大陸的不雅眾沖著他們曾經的名作和招牌就可以讓他們賺得盆滿缽滿。于是抱著一種很對付的立場在一步步消費本身作品,在陪著金本家兒一路玩圈錢的游戲。那種盡力標的目的上做片子的激情不復存在,有的只是一種“打工者”心態,“賺夠了就收手”。

其次,在大陸的投資商看來,我讓你們來,就是看中了你們這塊招牌!就是這幾張巨星的面目面貌!我要操縱這種明星效應實現好處的最大化,而掉臂娛樂圈那種新陳代謝的正常生態。

這種現象就導致了從02年到12年這10年間,幾乎所有的“大片”設置裝備擺設都是噴鼻港聞名導演+港臺一線男明星+大陸一線女明星這樣的布局。在這里面我看不到所謂的“融合”,只有冷冰冰的“合作”甚至是“買賣”。、

噴鼻港的團隊根基上只要你的錢,團隊、人脈和運作都是本身的人,并不會真正帶大陸玩,最多捧一捧你們的女明星(履歷了95-2000年的噴鼻港片子隆冬,一多量噴鼻港女明星都選擇了嫁人或者隱退,新的一代也沒有起來),而大陸的投資商只想著拿港臺大明星的這些熟面目面貌“賺快錢”(這種涸澤而漁集中資本賺快錢的體例很近似今天的“小鮮肉經濟”),最后導致的成果是——合拍片十年,毀失落了一代噴鼻港導演的創作力和一代大陸男影星的黃金期間!

我們回首影視史,那些照亮大銀幕的巨星無一不是年少當作名——姜文演《芙蓉鎮》男本家兒時才23歲,一躍當作為中國影壇實力派男演員(一年前還演了《末代皇后》中的溥儀,也是一個經典形象),葛優憑借《在世》拿下戛納影帝時也不外36歲(葛大爺從影之前還蹉跎了很多多少年),梁朝偉第一次拿金像獎時才25歲,梁家輝拍攝《火燒圓明園》扮演咸豐時也是25歲……

男演員的黃金創作期是30-40歲,是戲路最廣、創作力最強的時辰。按照正常的影視圈新陳代謝,在2000年到2010年,大銀幕上挑大梁的“小生”們應該是宿世紀初經由過程電視劇崛起、有必然知名度的一批年青男演員:陳坤、劉燁、黃曉明、鄧超、胡軍、佟大為、胡歌、陸毅……那時恰是他們30-40的合法年,成果無一在大銀幕上毫無機遇,那些大建造的男本家兒都由噴鼻港導演獨霸給了那些40-50春秋段的老港星,這些內地合法年的新生代男演員在這十年里長短常尷尬和掙扎的,要么繼續演電視劇,要么在片子里演近乎龍套的副角或者是反角(還演不了大反派,只能演反派二號或者反派小弟,拜見吳京在噴鼻港的環境)。

這也就是昔時《風聲》這部片子一出,大陸業界一片沸騰的原因——這是一部本家兒角全數由大陸少壯演員擔綱,獲得口碑和票房雙豐收的片子。張涵予這樣一個“本地貨”硬漢派演員敏捷當作為一線,甚至也當作為了港臺導演的驕子,當作為了他們片子中的男一號。可是實際是,上面提到的那些“新生代”大多是被動地將這10年荒疏失落了,但2015年之后,片子市場的資本再度標的目的內地傾斜時,我們看到的反而是青黃不接的尷尬場合排場——前一批已經40+了,大多事業重心也不在演戲上,而小的一批又太稚嫩,底子無法在大建造中挑大梁。所幸,到今朝為止,一批大陸新崛起的年青演員已經慢慢浮現出來,再過五年,跟著老一批的“噴鼻港人”徹底退休,整個中國片子的男明星邦畿應該可以不竭修復和完美。

再次回到本題的本家兒線,若是張國榮沒有在那樣的一個時候點分開會發生什么。

我適才對中國片子款式闡發了那么多,若是是熟悉老張的榮迷心里應該逐漸清楚了:在那樣一個大陸和噴鼻港文藝界彼此隔膜的年月,張國榮是獨一一個可以打通“京圈”“滬圈”和“港圈”的人!

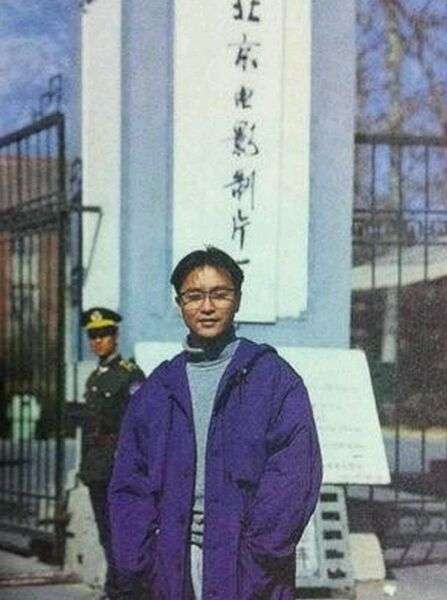

“京圈”那當然是從《霸王別姬》起頭的,張本身也說過,在那次其妙的大陸之行前,作為一個噴鼻港風行歌星,他對于大陸的一切知之甚少。但從他在海說神聊京呆的那段不短的時候、進修戲劇、練通俗話、在幾乎全大陸班底的片子劇組里糊口,這種“深度融入”是在那個時代任何噴鼻港演員、導演都不克不及夠達到的。也因為這一段淵源,他也順遂地玩進了海說神聊京的那個“圈子”里。

我們所知的那一代京圈大佬,差不多都是“大院后輩”身世,好比陳凱歌、王朔、梁左等等,《霸王別姬》之后張國榮和這些人的關系都挺融洽,并且完全已經是那種伴侶的關系:包羅良多人去噴鼻港張國榮會號召他們玩,張也會去海說神聊京和他們會餐打牌,《我愛我家》里面梁左還專門寫了一集圓圓崇敬張國榮,張本人差一點點就親自去演這一集了(真的好可惜,《我愛我家》是國產情景喜劇的巔峰,聞名的葛優躺就是這個里面的,老張如果真的演了那一集真是沖破了次元壁啊!)

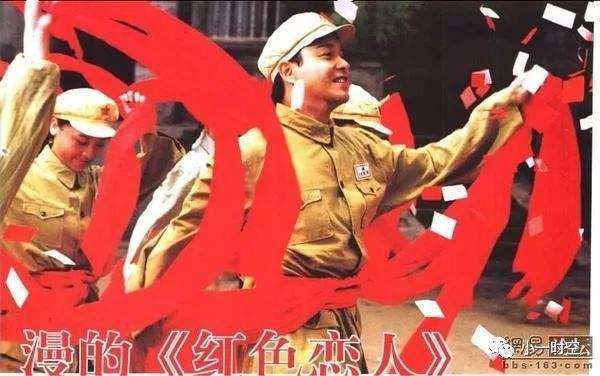

之后張國榮和京圈還有深度合作,就是葉大鷹的《紅色情人》中出演共產黨魁首“靳”。

葉大鷹這小我來頭不小,是葉挺的親孫子,正宗紅三代,昔時《建軍大業》上映時是可以召集起幾十個建國魁首后人聯名上書抗議“小鮮肉玷辱革命前輩”的人(所以《建軍》下映后根基涼了)。就是這樣一個難搞的人,拍個革命題材,為什么會去找張國榮這樣一個噴鼻港明星,可見他在京圈里的影響力。客不雅來說,京圈的老一輩是看不上港圈的,馮遠征曾經在接管采訪時也說過,他們感覺噴鼻港是個“文化戈壁”,那些風行文化是上不得臺面的工具。但顯然在這里,張國榮被它們當當作了“本身人”。

張國榮和“滬圈”的關系可能要比王家衛這個“精力上海人”要近的多。正如他所說:“上海是個斑斕的城市,我是一個斑斕的人”,我總感覺老張此人的氣質和上海自然地親近,而從他生前在大陸的萍蹤和勾當來看,無論是上海的歌迷影迷仍是上海的媒體,都是最給力最撐持他的。

“港圈”就更不消說了,到了2000年擺布他差不多已經混當作不折不扣的大佬級人物,無論是人脈資本仍是號召力都是無可對比的。

想象一下,在那樣一個中國片子力量合流的汗青關頭期間,一個在片子界成就斐然,在所有圈子里都混得很開、有良多伴侶和很強號召力的人,顛末充實的籌辦想要在片子界的幕后一展身手,會有什么樣的成果呢?汗青確實不克不及假設,也很難假設,因為在那個時代確實沒有一個和他相似或者附近的人物呈現。

更為關頭的是,那時的張國榮還有著其他人都沒有的遠見和對于中國片子事業的責任感和任務感。

我適才講到因為大陸和港臺“各懷鬼胎”,導致整整一代優質的大陸片子演員被打壓而錯過了職業的黃金期。我還記得吳宇森拍《赤壁》時力捧林志玲,而趙薇只能做女配,侯勇只是一個小副角。金城武持續三年在大陸票房最高的大片里擔任男本家兒角。然而我們從張國榮傾慕竭力籌拍的第一部片子《偷心》留下的資料來看,這部原本接收大陸的本錢,在大陸取景的片子,擔綱本家兒演的也全數都是大陸的新生代青年演員——胡軍、安好(網傳還有一些其他的,但比力同一的是這兩小我)。可惜這兩個很有韻味的演員也是在此后十年內轉戰了小熒幕。

不僅如斯,在那時所有的華語演員和導演面臨好萊塢的碾壓時陷入集體彷徨,他始終是最相信中國片子應該以大陸泛博的市場為底氣,用本身的班底來打造宿世界水準的片子工業的人。他的這段話今天看來真是讓人又打動,又唏噓。

汗青不成以假設,因為假設的汗青不克不及作為事實和論據。是以,我對于張國榮的英年早逝一向是抱有極大的遺憾的,不僅是因為一個斑斕生命的磨滅,更主要的是他已經站在了汗青為他籌辦的更大的舞臺,野心勃勃地籌辦標的目的事業的更岑嶺攀緣,為中國片子留下加倍濃墨重彩的陳跡時,時候在他的生命里戛然而止。固然,他依然會在影史中留下名字,但他的汗青地位遠不會有他本可以做到的那么高。

這不是一篇很嚴謹的文章,但確實是我把很長時候關于老張的良多所思所想借這個標題問題梳理了一遍。這個宿世界的素質確實就是不完美,撫今追昔,只有祝愿中國片子這股潮水可以或許繼續奔涌標的目的前,匯當作壯闊無際的汪洋大海。這樣,那些曾經的弄潮兒們,即使已經如一朵朵浪花一樣消逝無跡,也會無比喜悅和快慰吧。

- 發表于 2019-04-01 22:23

- 閱讀 ( 2015 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 貨拉拉司機怎么加入 1918 瀏覽

- 美團外賣怎么加入騎手 1153 瀏覽

- 小事 · 姥姥眼睛里的光,越來越暗淡了 1242 瀏覽

- 香港電影誕生考 1132 瀏覽

- 為什么我們日常見到的大多數爬行或哺乳動物,普遍進化成了四條腿? 1313 瀏覽

- 看到玩具會想買,不買就一直哭鬧,該如何與孩子溝通? 1219 瀏覽

- 逐夢童模鎮:媽媽,我們明天幾點拍照? 1671 瀏覽

- 限制我們對智能產品想象力的,不是屏幕、相機,而是電池 1023 瀏覽

- 瞎扯 · 如何正確地吐槽 1084 瀏覽

- 西北旅行攻略 1078 瀏覽

- 洛杉磯旅游住宿攻略 1181 瀏覽

- 上海賞櫻攻略之高東櫻花園 1244 瀏覽

- 到惠州一定要吃的10大美食 1722 瀏覽

- 這幾個簡單的減肥瘦腿方法,親測有效 1107 瀏覽

- 食用小蘇打的作用有哪些,怎么正確食用小蘇打 1155 瀏覽

- 如何緩解久坐低頭脖子疼 1219 瀏覽

- 黑芝麻怎么吃治白發 1044 瀏覽

- 怎樣在華為榮耀8X手機移動相冊到其它相冊里面去 1636 瀏覽

- 餃子怎么包好看 1060 瀏覽

- 吃菠菜的好處是什么 1089 瀏覽

- 怎樣在華為榮耀8X手機里面建立一個新的相冊 1280 瀏覽

- 蘋果有什么食用價值 1061 瀏覽

- 如何減少痘痘 985 瀏覽

- 熬夜式減肥是什么 怎么科學減肥 1044 瀏覽

- 仙子齊蹤如何角色加點 1011 瀏覽

- 白醋的功效與作用,如何正確食用白醋 1177 瀏覽

- 牛蒡的營養價值和功效有哪些 1310 瀏覽

- 彈彈堂手游如何購買寵物蛋 1595 瀏覽

- 糖耐量減低如何逆轉 1406 瀏覽

- 彈彈堂手游公會如何自動通過驗證 1205 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 微博備用金的申請步驟

- 電腦的微軟拼音輸入法不見了怎么找回

- 小額貸款需要哪些條件?中國銀行如和申請小額貸

- js 如何將樣式關聯到className

- 好友功能在阿純竹園怎樣使用

- 電腦磁盤被寫保護怎么辦

- 規則及隱私在沃爾瑪小程序怎樣查看

- 微信小程序如何開發小游戲

- echarts餅圖的各個扇區之間如何增加間隔

- 華為路由器怎么增強wifi信號

- 公司郵箱如何注冊

- 如何制作微信墻一秒嗨具體操作方法

- 小旺神插件怎樣轉化還原生意參謀指數

- 怎樣從網頁登錄華為云

- 怎么實現遠程控制計算機

- 怎么更換瀏覽器的皮膚

- visio 2010下載64位及32位簡體中文版

- 哪些大額貸款app靠譜?哪個app可以大額貸款

- 微信如何給好友發送實時位置

- 支付寶如何申請商家收錢碼

- 怎么在抖音直播

- 交通銀行信用卡綁定Apple Pay后該如何刪除

- 怎樣邀請微信好友使用樂秀視頻編輯軟件

- iphone蘋果手機什么時候需要更換電池

- 京東如何關閉消息接收信息

- 抖音吃貨特效視頻怎么拍

- 支付寶使用記賬本查看詳細收支記錄的方法

- 抖音未成年人保護工具有什么用

- 有道云筆記如何創建和使用模板筆記

- 抖音怎么不讓陌生人發消息給我