人類首張黑洞照片正式發布,愛因斯坦竟然叕對了

人類首張黑洞照片正式發布,有哪些主要意義?

人類首張黑洞照片正式發布,有哪些主要意義?

劉博洋,天體物理學博士生

劉博洋,天體物理學博士生

100 年前的 1919 年,愛丁頓遠征西非不雅測日全食,驗證了愛因斯坦的預言:質量確實可以令時空彎曲。

52 年前的 1967 年,惠勒第一次提出“黑洞”一詞,用以指稱一種只在理論上存在的,極端致密、令時空無限彎曲的天體。

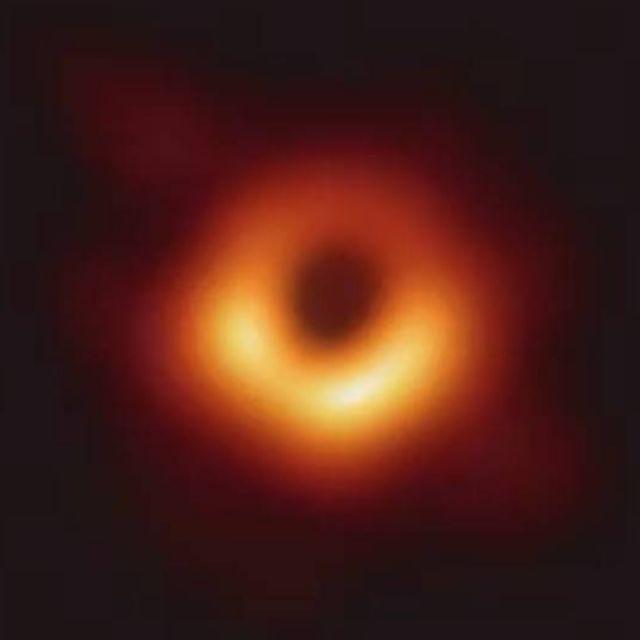

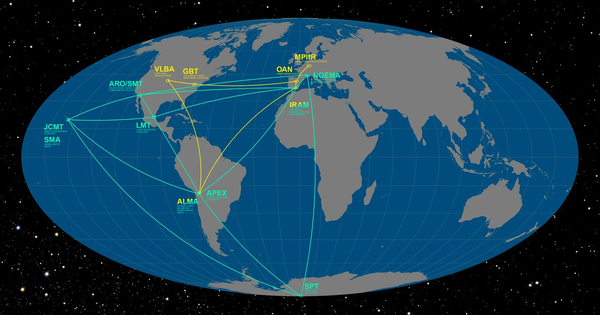

2019 年 4 月 10 日,我們終于親眼目睹黑洞存在的直接證據:橫跨地球直徑的 8 臺千里鏡強強聯手,構成史詩般的“視界面千里鏡”,送上了人類的第一張黑洞照片——

一個宿世紀的求索,我們終于比及了今天。

輕舟既過萬重山,猶憶往昔崢嶸歲月稠。

——此刻請讓我們一同回首,這張必將載入史冊的珍貴影像,履歷了如何漫長的百年醞釀。

目次:

一、愛因斯坦叕對了

二、黑洞真的存在嗎

三、給黑洞畫張素描

四、給黑洞拍張照片

愛因斯坦叕對了

1915 年,愛因斯坦用他天才的物理直覺,提出廣義相對論,傾覆了人類對時空素質的認知。

我們可以借惠勒之言歸納綜合廣義相對論的精髓:“時空決議物質若何活動,物質決議時空若何彎曲。”

宇宙萬物,原本被認為只是廣袤時空舞臺上的演員,在廣相的宿世界里,卻當作為舞臺自己的建構師。

廣義相對論給出良多主要的預言,此中良多在剛問宿世時,都顯得過度千奇百怪,讓人不敢相信。

然而100 年來,這些預言一一獲得嘗試和不雅測的證實,讓愛氏取得物理學史中登峰造極的地位:

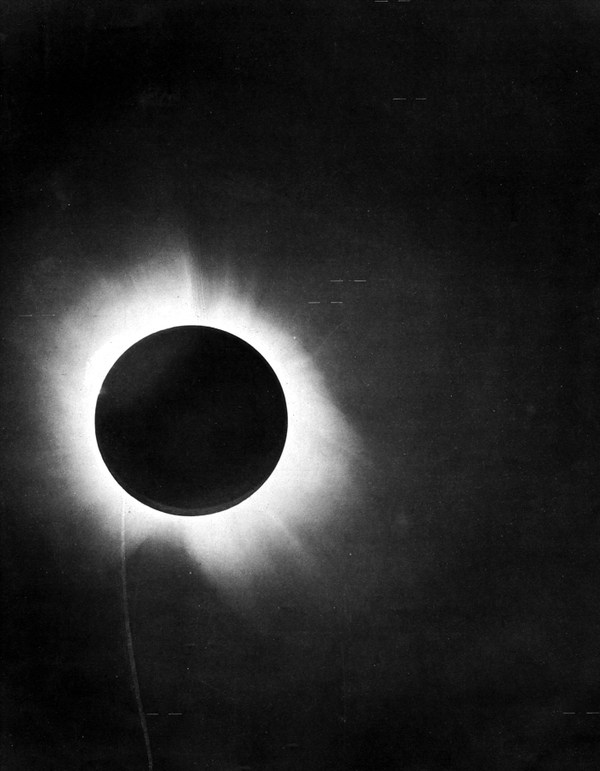

廣義相對論預言,大質量天體味讓四周的時空發生顯著彎曲,布景星光行經此處,會跟著時空的彎曲而被偏折。

1919 年,英國天文學家亞瑟·愛丁頓和同事,別離率領一支遠征隊趕赴巴西和西非,操縱日全食的貴重機會,測量太陽四周恒星的位置——對比星圖,他們發現這些恒星的位置似乎稍微遠離了日面,并且遠離的幅度合適廣義相對論的預言。

這是愛因斯坦提出廣義相對論之后,第一個專門為驗證廣相預言而實施的主要不雅測。成果一出,立即讓愛因斯坦名聲大噪。

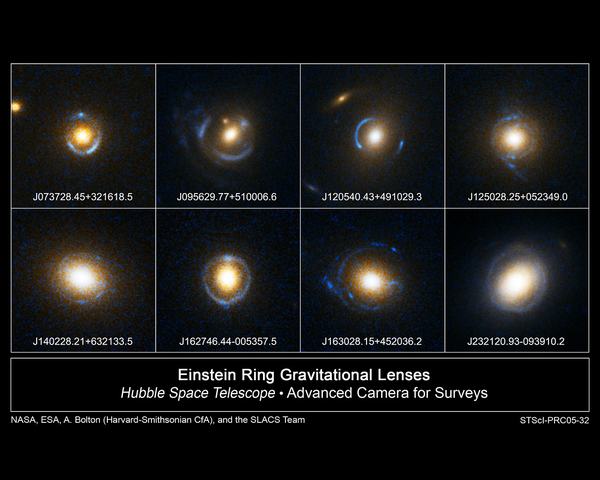

當天體質量更大、彎曲星光的效應更較著,中心的大質量天體就仿佛一個匯聚光線的凸透鏡,讓布景光源呈現扭曲、放大的多個虛像。廣義相對論預言的這種現象,被稱為“引力透鏡”效應。

而引力透鏡當作像在宇宙中已經被普遍發現:

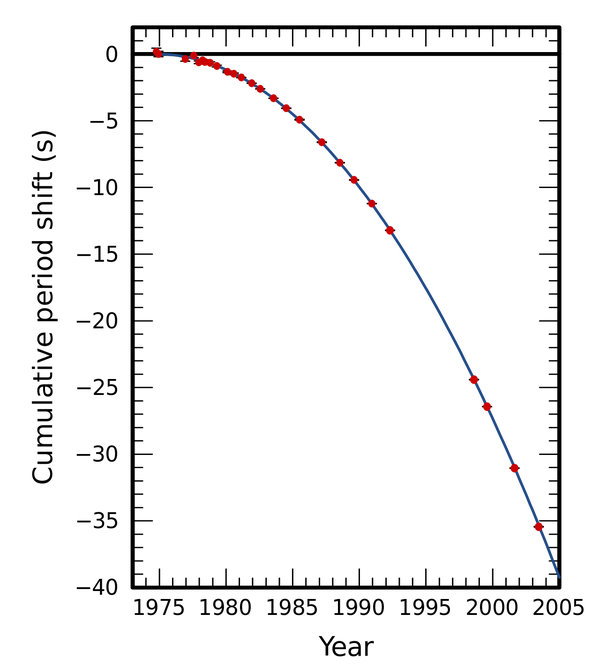

1974 年,美國天文學家拉塞爾·赫爾斯和約瑟夫·泰勒,利用那時宿世界上最大的單口徑射電千里鏡,位于美國波多黎各的 305 米阿雷西博千里鏡,發現了一顆位于雙星中的毫秒脈沖星。

廣義相對論預言,兩個天體彼此繞轉時,會因為攪動時空、發出引力波而損掉軌道能量,讓兩顆星之間的距離趨于衰減。

兩位天文學家發現,這顆脈沖星的脈沖達到時候系統性地慢慢偏移,而這種偏移剛好合適廣義相對論預言中,雙系統統因發出引力波而發生軌道衰減的環境。

這是對廣義相對論的一次嚴酷查驗。赫爾斯、泰勒二人憑借這一發現獲得了 1993 年諾貝爾物理學獎。

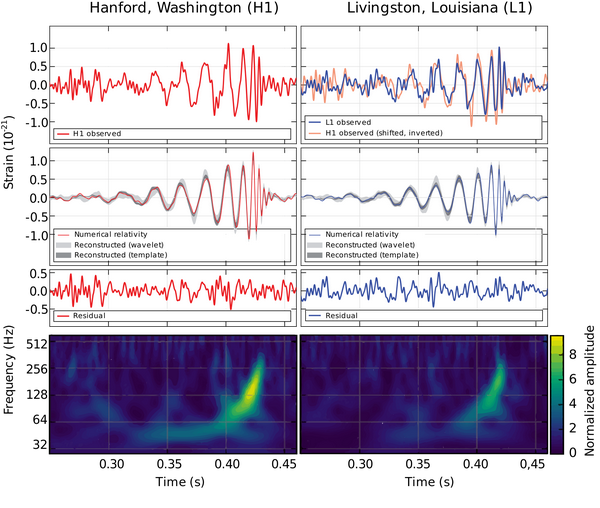

2015 年,美國激光干與引力波天文臺(LIGO)更是第一次直接探測到雙黑洞并合事務發生的引力波:

促當作這一發現的幾位物理學家幾乎當即斬獲了 2017 年諾貝爾物理學獎。

更不消說,我們每小我手中應用著衛星定位系統的電子設備,全都受益于廣義相對論:若是不合錯誤地球引力及衛星活動的廣義相對論時延效應進行更正,衛星定位系統將完全無法給出準確位置。

祝賀你,已經多次當作功介入廣義相對論的嘗試查驗。

對廣相查驗汗青有樂趣的讀者可以進一步參考:這篇文獻

黑洞真的存在嗎

1916 年,廣義相對論提出僅僅一年之后。

一個名叫卡爾·史瓦西的德國天文學家,在第一次宿世界大戰的火線戰地病院臥病時,寫下一篇摸索廣義相對論的論文。

他給出廣義相對論中描述時空性質的“愛因斯坦場方程”的第一個切確解。他指出,對于任何物體,都有一個與其質量相對應的半徑,若是將其全數質量壓縮到這個半徑內,這些物質就將無止盡的標的目的中間失落落,形當作一個時空極端彎曲的奇點。

這個半徑,后來被稱作“史瓦西半徑”。任何物質,包羅光,都無法從史瓦西半徑內逃出。

若是這個極端不成思議的預言也能獲得證實,無疑將會是廣義相對論的又一座豐碑。

但一起頭,天文學家不相信天然界可以發生那么致密的天體。

1931 年,印度裔天文學家錢德拉塞卡指出,小恒星演化的遺骸、靠電子簡并壓維持存在的致密天體白矮星,一旦質量跨越 1.4 倍太陽質量,就無法繼續依靠電子簡并壓而維持存在,勢必繼續坍縮為中子星。

1939 年,美國理論物理學家奧本海默等人又指出,傍邊子星的質量跨越某一極限(按照 LIGO 引力波不雅測的成果,這個極限今朝被認為是 2.17 倍太陽質量),就連中子簡并壓也無法維持中子星的存在,超重的中子星也必然繼續坍縮下去——并且似乎沒有什么力量可以再反對這種坍縮。

看來宇宙似乎有法子把物質壓進史瓦西半徑以內。

但“奇點”這個讓物理學掉效的處所,卻讓一些理論物理學家寢食難安。惠勒一度質疑,形當作奇點之后,原先的物質為何可以釀成一個無物質的幾何點。

跟著理論研究的深切,物理學界逐漸廓清疑慮、成立了對這種極端天體各項性質的共識,它也于 1967 年被惠勒正式定名為“黑洞”;但來自一些非本家兒流科學家的貳言也始終存在,他們不竭試圖用黑洞之外的理論描述致密天體的終局。

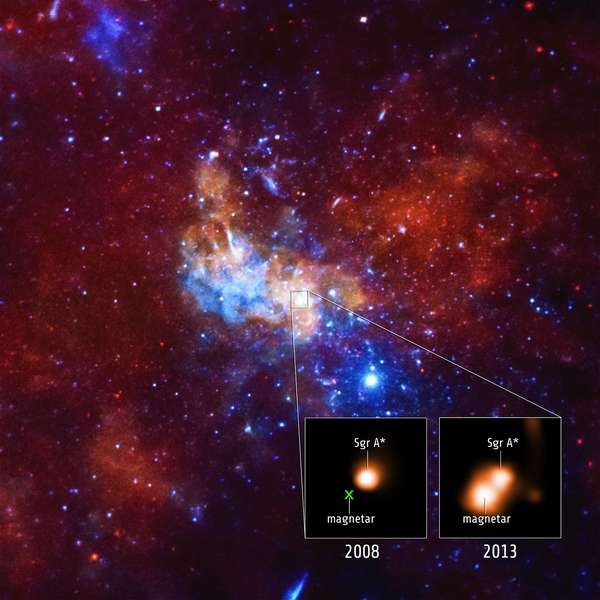

跟著一系列簡介天文不雅測證據的呈現,黑洞學說的事實根本逐漸堅實起來:

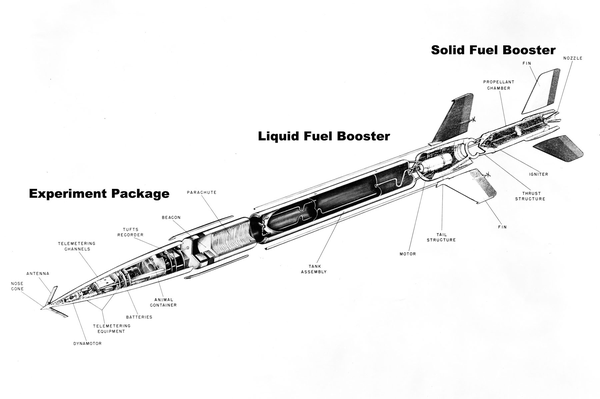

1972 年,美國天文學家利用探空火箭搭載的 X 射線探測器,發現了位于天鵝座的一個強 X 射線源,天鵝座 X-1。

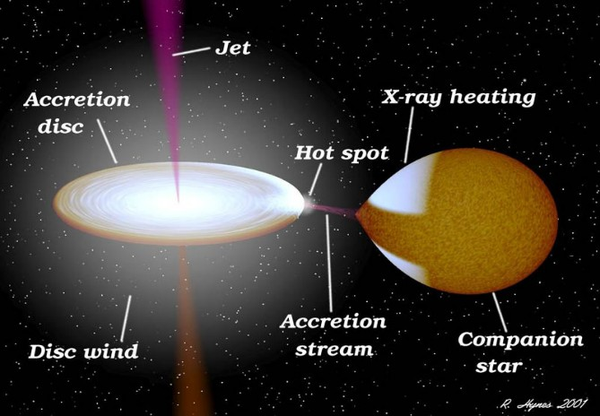

黑洞當作為詮釋宇宙中強 X 射線源形當作機制的一把鑰匙:

若是黑洞這樣的致密天體位于一對密近雙星中,它將掠食伴星的物質。來自伴星的物質在失落進黑洞的過程中,會形當作一個旋進下落的“吸積盤”。因為物質在吸積盤的分歧半徑處公轉速度分歧,相鄰物質團塊之間會發生猛烈摩擦,使吸積盤達到極高的溫度,從而釋放出強烈的 X 射線。

因為磁場的感化,一部門吸積盤上的物質會被從垂直于吸積盤的偏向上標的目的兩側噴出。

黑洞的極端致密,讓吸積盤物質失落落進黑洞之前,有機遇把自身引力勢能的很大比例轉化當作其他形式的能量釋放出來:核聚變的質能操縱率只有 1%擺布,而黑洞吸積盤釋放出的引力勢能折合當作質量,則半斤八兩于失落落物質總質量的 30%多。這既是吸積盤上極高溫度的當作因,也讓吸積盤噴流得以加快到接近光速。

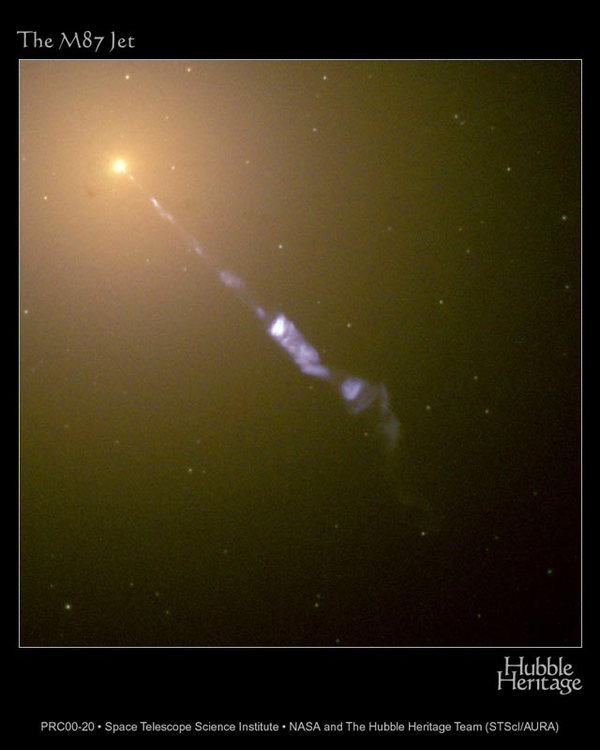

是以除了 X 射線雙星,良多迸發出近光速噴流的星系中間,也被認為借居有超大質量黑洞。

例如室女座星系團中間的大質量橢圓星系 M87:

在這張圖上,我們只能看到一側的噴流,是因為以接近光速噴出的噴流具有強烈的相對論性多普勒集束效應——朝標的目的我們而來的物質顯得較著更亮,背離我們而去的物質顯得極為暗淡。

但上面這些,歸根結底只是間接證據。

LIGO 發現雙黑洞并合發生的引力波,可以視為黑洞確實存在的一個準直接證據——但究竟結果我們只是“聽”到了黑洞并合的時空漣漪——不親眼“看”見,總仍是不太結壯。

因為黑洞吸積盤可以或許釋放出壯大的輻射,星系中心大質量黑洞的存在與否還對星系演化有著極為關頭的影響,可以說今世天文學對星系演化的理解,嚴重依靠于確實存在星系中間超大質量黑洞這個假設。

若是最終居然證實沒有黑洞的話,此刻的天文教科書就要全數重寫了。

給黑洞畫張素描

黑洞若是確實存在,它看上去什么樣?

你可能會說,《星際穿越》已經把謎底泄了,長這樣——

這個謎底,對一半,錯一半。

在攻訐《星際穿越》哪里錯了之前,讓我們一路看看,黑洞是如何被看到的。

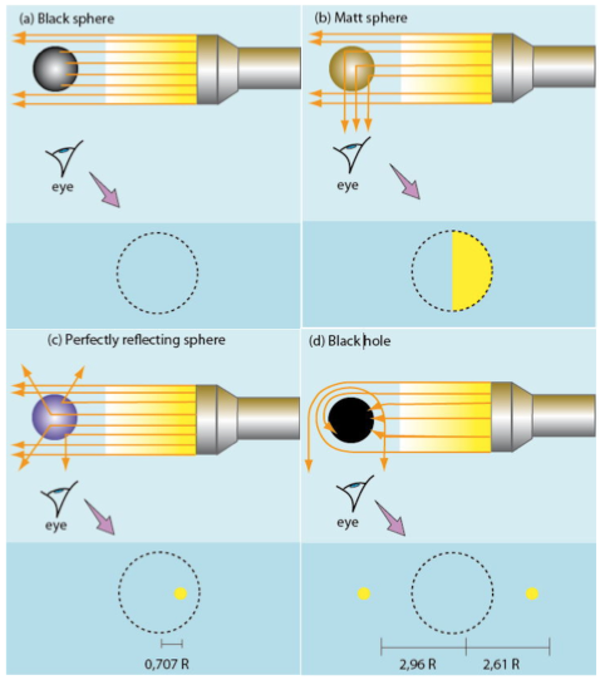

想象一下我們有一個能發出抱負平行光的手電,以及四個小球:

一個黑體、一個擁有抱負漫反射概況、一個擁有抱負鏡面反射概況,和一個黑洞。

當我們用手電照射這四個小球,并在與入射光線呈 90°角的偏向黑暗不雅察,我們將看到什么?

謎底是這樣:

對黑體,我們什么都看不到,因為光全都被接收了(固然會以黑體輻射的形式放出來,可是若是溫度不高,處于可見光波段的黑體輻射少到可以忽略);

對于漫反射概況,我們會看到它的一半被照亮了,就像上弦月那樣;

對于鏡面,我們會看到凸起的球面上,形當作一個小小的虛像。

對于黑洞,環境就復雜一些:直接打到史瓦西半徑里面的光,當然直接就失落進黑洞了;即使是稍微靠外一些的光,也會被黑洞引力彎曲,繞過一些角度之后落入黑洞;在距離黑洞足夠遠處的某個處所,光線被黑洞引力偏折了 90°,拐標的目的我們的眼睛,這將許可我們看到,黑洞左側,呈現一個光源的像;同理,也會有光線從另一側,繞著黑洞轉過 270°之后,拐標的目的我們的眼睛、形當作另一個像,諸如斯類,可以形當作一系列像。

你可能找到一點感受了。

那么再來一個問題:若是我們站在手電背后,視線沿著入射偏向看曩昔,又會看到什么?

謎底是這樣:

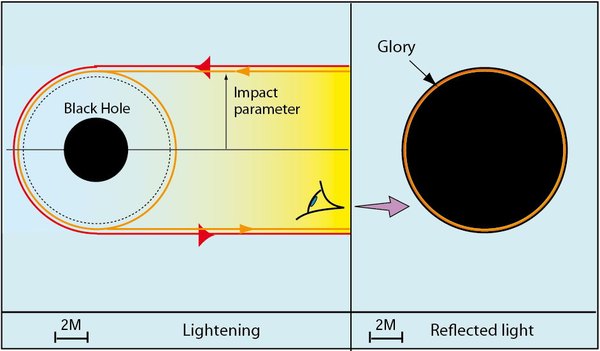

所有落入

倍(也即~2.6 倍)史瓦西半徑規模內的光線,城市落入黑洞(有些顛末了一些掙扎);

在 2.67 倍史瓦西半徑處,從一側入射的光線,可以在黑洞引力彎曲下,繞黑洞轉半圈、從另一側射出,被我們看到;

在 2.67 到 2.6 倍史瓦西半徑之間,光線也可以繞 1.5、2.5、3.5 等圈,從另一側射出,被我們看到。

所以我們最終看到的是 2.6 到 2.67 倍史瓦西半徑之間一系列齊心圓環——因為他們彼此離的很近,總的來說我們看到的是黑洞四周有一個環狀亮暈。

也可以說這是黑洞“反射”回來的光。惠勒曾經指出,這種反射光甚至可以用來幫忙我們發現闖入太陽四周的黑洞——但只有當黑洞質量足夠大(數十個太陽質量以上)、離太陽系足夠近(幾個光年以內),而且動用比現有光學千里鏡大得多的設備去不雅測才能發現這種反射光。

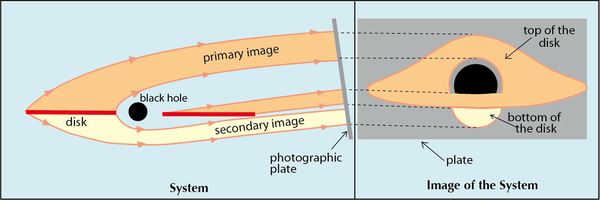

知道了光線可以繞黑洞轉圈,我們可以起頭考慮一個更接近真實宇宙的環境:若是黑洞有一個薄吸積盤,我們將看到如何的氣象?

沒錯,這恰是《星際穿越》給我們展示的景象:

因為我們所處的不雅測點稍微高于吸積盤盤面,吸積盤對我們而言,有上、下概況之分。

我們將看到,吸積盤上概況發出的斜標的目的上方的光,有一部門會被黑洞的引力拉回來,拉標的目的我們的視線偏向,從而讓我們看到原本應該被黑洞遮擋失落的那部門吸積盤;

而本應該完全被吸積盤自身遮擋的吸積盤下概況,其斜標的目的下發出的光也可以被黑洞拉回來,進入我們的眼睛,讓我們可以同時看到一部門吸積盤的下概況。

當然,還有一些光線可以圍著黑洞多繞幾圈再出來,可是它們發生的像不如前兩種顯著,不再會商。

這就是《星際穿越》中為我們描畫的大涼帽形黑洞吸積盤的由來。

那為什么說《星際穿越》錯了一半呢?

正如前文提到的,以接近光速活動的物質將有強烈的多普勒集束效應——吸積盤的一邊朝標的目的我們活動,另一邊背離我們活動,是以我們應該看到,其一側很亮、另一側很暗。

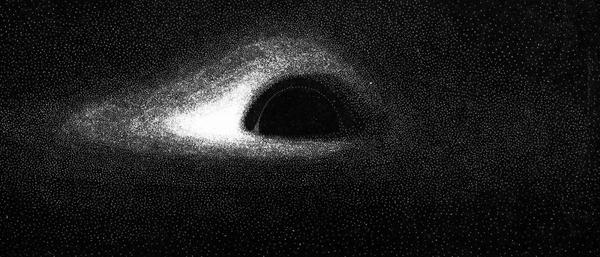

也就是這樣:

這是 1979 年,法國天文學家讓 - 皮埃爾·盧米涅操縱一臺運算能力只有 10 年前本家兒流手機萬分之一的晶體管計較機計較獲得光強等高線圖之后,按照等高線圖的指示,親主動手、用一個個墨點繪制在一張拍照紙上的圖像。

這也是人類第一張操縱計較機數值模擬獲得的黑洞模擬圖像——距今剛好 40 周年。

《星際穿越》的科學參謀、2017 年諾貝爾獎得本家兒基普·索恩,曾經給片子導演建議過采用考慮了集束效應的可視化方案——導演暗示,不雅眾會很猜疑,于是依然采用了錯誤的畫法。盡管《星際穿越》已經擁有通俗作品中史上最佳的黑洞影像,但這個錯誤仍然讓物理學界的老爺子們感應遺憾。

1990 年月,盧米涅的同事讓 - 阿蘭·馬克為記載片《無限彎曲》建造了另一個富麗的黑洞可視化視頻:

如前文所述,從精確性來說,這段視頻跨越《星際穿越》。并且這段視頻甚至展示了進入黑洞之后回看視界面之外的氣象,可謂無限眷戀宿世界了。

這里還有一段“視界面千里鏡”團隊博士生安德魯·切爾建造的黑洞吸積盤模擬動畫:

那么,要如何才能用千里鏡,而非計較機,看到這樣的氣象呢?

給黑洞拍張照片

2000 年,德國天文學家 Heino Falcke 對如何不雅測黑洞視界面做了一番闡發:

起首,恒星級黑洞其實是太小:距離我們比來的一個恒星質量黑洞、X 射線雙星 A0620-00,距離 3500 光年,巨細 40 千米。這樣其視直徑只有萬分之一個微角秒(10 的 -10 次方角秒)數目級,遠遠超出了任何不雅測手段的能力。

前文已經提到,黑洞按質量可以分為兩類:恒星級黑洞和星系中間的超大質量黑洞。后者的質量往往可以達到數百萬到數十億倍太陽質量。因為黑洞的史瓦西半徑巨細與質量當作正比,是以要直視超大質量黑洞,比恒星級黑洞要輕易良多。

最輕易想到的兩個超大質量黑洞方針是銀河系中間的半人馬 A*(Sgr A*)和室女座星系團中間星系 M87 焦點的黑洞 M87*。前者距離大約 26000 光年,包含 430 萬太陽質量;后者距離 5500 萬光年,大約 60~70 億太陽質量。按照史瓦西半徑公式可以計較出,前者直徑約為 2500 萬千米,后者約為 360 億千米。

前文提到,黑洞“輪廓”(或者叫“影子”)的巨細大約是史瓦西半徑的 5.2 倍,可以計較發現這兩個超大質量黑洞的巨細均達到了 50 微角秒數目級——要分辯出其輪廓細節,半斤八兩于要在地球上看清月球上的一個蘋果。

若是用光學千里鏡,這需要口徑達 2 千米的一個巨型千里鏡。今朝本家兒流大型光學千里鏡口徑在 10 米擺布,即使采用干與手藝讓幾臺光學千里鏡“聯網發電”,今朝也只能做到 100 米擺布的基線長度(等效口徑)。

況且星系中心處在層層星際塵埃遮擋之中,光學波段底子看不到。

而在波長更長的射電波段,塵埃遮擋問題水到渠成了。

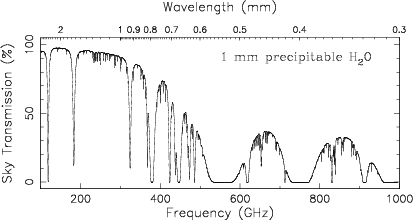

尤其是 90 年月末期的天文不雅測已經發現,銀河系中間黑洞在 1 毫米多波利益有一個輻射峰值,這既申明那邊存在一個活躍的吸積盤,也提醒我們可以利用這一波段對其進行不雅測。

幸運的是,這也正好是地球大氣水汽接收“幫襯”不到的一個毫米波不雅測窗口。

但若是利用 1 毫米擺布的波長,所需的千里鏡口徑將達到 5000 千米以上——接近地球半徑。

在這個標準上把多臺千里鏡結合起來不雅測,已經不克不及只用“干與手藝”來描述——這叫做“甚長基線干與手藝”。

Falcke 的這個腦洞固然開的跟地球一樣大,仍是獲得了天文學家同業們的信服。顛末十幾年的協調,8 臺全球頂尖的毫米波千里鏡插手領會析黑洞輪廓的行列。

這就是今天的本家兒角,視界面千里鏡。

但要順遂完當作對黑洞的“攝影”,還有良多堅苦要降服:

起首要把各家千里鏡可用時候協調到一塊就不是易事,尤其這此中還動用了阿塔卡馬毫米亞毫米波陣列(ALMA)這樣極端被天文學家牽蘿補屋求的宿世界頂級忙碌千里鏡。

況且在毫米波,地球大氣的水汽很是影響不雅測,不雅測時不克不及有云。要讓這些千里鏡地點地同時好天,難度堪比要一群人大合影時沒人眨眼。

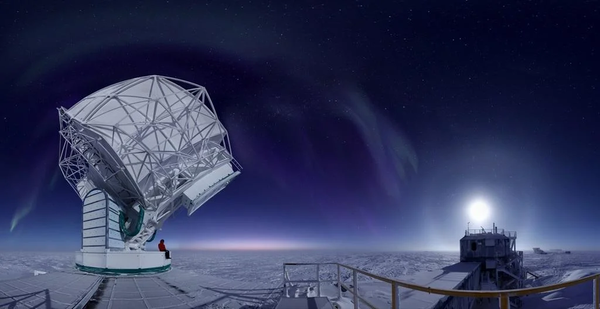

對位于南頂點的南極千里鏡(SPT),工作人員每年只有一次進入和分開的機遇。這也增添了數據處置的難度:不雅測時,天天發生的數據量高達 2PB,跨越 LHC 一年的數據量。這些數據必需裝在硬盤上,對 SPT 來說,漫漫冬夜中獲得的不雅測數據,不得不期待半年才能在南極的炎天運出。

最終,在 2017 年 4 月的 4 個不雅測夜,“視界面”千里鏡對銀河系和 M87 中心黑洞進行了不雅測。顛末兩年的數據處置,我們終于比及了文首的那張照片:

完美。

本文正式版首發于果殼。

接待存眷一下我的公家號“天文八卦學”。

- 發表于 2019-04-11 22:55

- 閱讀 ( 1138 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- PS的粗糙蠟筆效果怎么制作 942 瀏覽

- PS的涂抹棒效果怎么制作 835 瀏覽

- 高科技!首張黑洞照片參與者親述:我們怎樣給黑洞拍照? 957 瀏覽

- 陳冠希罵人獲贊:世道變壞,從為賤人買單開始? 884 瀏覽

- 如何看待“父母傷害了我,但也成就了我”? 979 瀏覽

- 伊朗革命衛隊是“恐怖組織”么? 948 瀏覽

- 星巴克的中杯、大杯、超大杯,蘊含了哪些玄機? 940 瀏覽

- 為什么占世界人口0.2%猶太人誕生了25%諾貝爾獎得主? 935 瀏覽

- 致死率 60%!"超級真菌"感染來襲,哪些人容易被盯上? 986 瀏覽

- 20天創182億營收 日本櫻花旅游有何啟示? 950 瀏覽

- HUAWEI華為 honor榮耀手機忘記屏幕鎖怎么辦.怎么解鎖,解鎖帳號密碼ID,關聯鎖.激活鎖使用方法 2073 瀏覽

- 淘寶一件代發怎么發貨?下單助手怎么用? 2882 瀏覽

- 天使榮耀如何更換頭像 879 瀏覽

- 一起來捉妖怎么獲得封妖靈珠 1099 瀏覽

- 密室逃脫6—第11關攻略 942 瀏覽

- 一起來捉妖怎么分辨妖靈好壞 1078 瀏覽

- LOL英雄聯盟怎么聯系客服 1168 瀏覽

- LOL英雄聯盟怎么顯示攻擊距離 7731 瀏覽

- LOL英雄聯盟怎么標記此處有眼 9583 瀏覽

- dnf淬煉的靈魂精髓怎么獲得 3677 瀏覽

- 怎樣在QQ空間農場中擴建好友農田 1049 瀏覽

- LOL英雄聯盟怎么關閉錄制按鈕 4660 瀏覽

- 刺激戰場發現敵人技巧 937 瀏覽

- 英雄聯盟怎么樣設置移動自動攻擊、走A 1535 瀏覽

- LOL英雄聯盟怎么切換回自由視角 10338 瀏覽

- 王者榮耀鹿靈少女的邀約怎么通關獲得永久英雄 986 瀏覽

- 英雄聯盟怎么下載并播放剛剛結束的游戲視頻 1306 瀏覽

- 海島奇兵怎么給重機槍升級 854 瀏覽

- 火影忍者ol宇智波止水怎么挑戰 971 瀏覽

- 九秀直播怎樣進入直播間 2416 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- vivo Y83A Y83怎么解鎖,忘記圖案指紋數字帳戶密碼解鎖方法平臺工具軟件包

- 為什么美國人不迷戀紐約洛杉磯?

- 日本酒肉和尚的由來

- 逼瘋網友的"八分飽"到底是多飽?今天終于說清楚了

- 除了在朋友圈,中國哪里的姑娘最漂亮?

- 中國人的美食鄙視鏈,能環繞地球一周

- 廣東話有多強,你識得唔識得啊!

- 生命探秘:隱形殺手——致命真菌

- 明白這個道理的成年人,朋友圈都屏蔽父母了

- LOL英雄聯盟怎么觀看回放

- 英雄聯盟S9武器大師賈克斯無限大亂斗出裝

- 雨中冒險2道具怎么用

- LOL英雄聯盟S9狗頭上單符文加點

- 只狼 新手攻略

- LOL英雄聯盟被盜號封號怎么申訴

- 天龍八部手游怎么切換線路

- 密室逃脫6—第9關攻略

- 騰訊歡樂飛行棋怎么打字 騰訊歡樂飛行棋發消息

- 王者榮耀S15賽季程蘇烈如何出裝銘文推薦

- wow 頭槌基礎教程

- 怎么用側面瞄具

- 王者榮耀S15賽季老夫子如何出裝銘文推薦

- 天龍八部手游怎么退出隊伍

- 王者榮耀游戲好友怎么刪除

- 科達娜怎么打

- 天龍八部手游怎么獲得神器?怎么激活神器

- 側邊瞄具怎么用

- 虛假之月怎么打

- 反收數特遣隊攻略

- 只狼貨郎穴山支線任務怎么完成 貨郎穴山攻略