為什么古人書寫漢字要從上到下,從右到左?

很多年前,有一首旋律歡暢的歌曲,“姓啥從那百家姓里查,本籍在那黃土高坡大槐樹底下,家住東方神州別名叫華夏,走到天邊不改的名咱叫中國娃。”

沒錯,它的名字就是《中國娃》,這首歌既有通俗歌曲“一聽就懂”的特點,又能像文雅歌曲那樣讓聽者“回味無限。”

什么是中國娃?這種歌說了良多,它每句歌詞都是由一種具體的事物上升到那一種抽象但又稠密的“平易近族情懷。”

好比“最愛吃的菜是那小蔥拌豆腐,一清二白清清白白做人也不摻假”、“最愛寫的字是師長教師教的方塊字,橫平豎直堂堂正正做人也像它。”

由“小蔥拌豆腐一青二白”來表達“清清白白做人不摻假”的磊落襟懷胸襟,由“橫平豎直”的方塊字升華到“堂堂正正”的高貴人格。

說到漢字,這可是宿世界上獨一的從古代一向演變過來沒有間斷過的文字形式,它表現著中國人偉大的平易近族性格,也恰是漢字讓中國的文化始終沒有間斷過的傳承了下來。

竹簡并不晚于甲骨

關于漢字最早的當作熟形式,良多人第一反映會是甲骨文。

但事實上,甲骨的利用并不日常,究竟結果在龜殼和骨頭上刻字很吃力。

此外,我們可以在甲骨文中看到“冊”、“典”和“刪”這三個字,都有酷似竹簡的圖樣,可見甲骨并不克不及算是最早的文字載體。

《尚書》中說到:“惟殷祖先,有冊有典。”

也就是說,從殷商起頭就有良多編串當作冊的竹簡傳播下來,保留了諸如當作湯滅夏等記實。可見竹簡的利用并不會晚于甲骨文,之所以我們看到的有關殷商期間的文字都是甲骨文,只不外是比擬于竹簡,甲骨更輕易保留而已。

更不成思議的是,甲骨文中也有“筆”這個字,并且看上去很像一根毛筆,罷了發現的少數甲骨卜辭,就有效毛筆蘸墨或朱砂書寫的陳跡,這也申明在有甲骨文的時辰毛筆已經呈現了,并不像傳言中的那樣:是秦國上將蒙恬發現了毛筆。

當然,或許他對毛筆做過什么改良也未可知,但可以確認的是毛筆在殷商期間就已存在。

有了筆和竹簡,才會有大量的典籍傳宿世。

不知道大師注重過沒有,竹簡固然并沒有晚于甲骨,可是二者的書寫體例一致是豎排左標的目的,和現在的橫排右標的目的有很大區別。

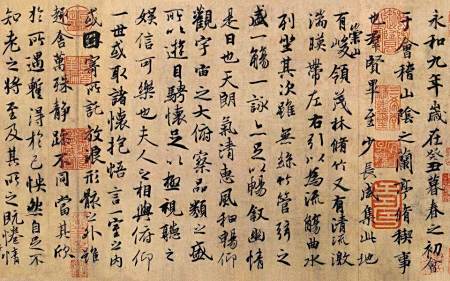

豎軸對稱的漢字書寫習慣

正因為竹簡是我們最早的書寫載體,所以與竹簡相順應,漢字一起頭的書寫習慣是豎排。

我們大部門人都習習用右手,豎寫的簡冊要橫標的目的睜開,簡冊的兩頭執于讀者的擺布手中;若是要橫書,簡冊子必然橫讀,那么在閱讀時冊子就要上下睜開,這樣我們不得不雙手一上一下拿著冊子,這樣的行為很不舒暢,有悖于常理。

大師可以回憶下,糊口中搬工具,是提著物件的擺布兩側仍是上下雙方?

然后,在很早之前并無案牘,多直接書寫于函牘之上。若是左手持,右手書,豎標的目的書寫是很順暢的;若改為橫標的目的書寫,基于右手書寫時的壓力,左手很難把握均衡。

您在閱讀本文的時辰,不妨拿一卷紙試著在上面寫字嘗試一下,以竹簡作為文字載體時,無論是橫標的目的仍是豎標的目的,從左標的目的右書寫是晦氣于右手動作的;而無論是標的目的右仍是標的目的左行文,橫標的目的書寫必然是極為繁瑣未便的,故而,取二者的“最大公約數”,即得豎行標的目的左書寫為最優解。

別的,還有一個決議豎行書寫的原因,那就是書法中的筆法。因為大部門漢字的收從頭至尾,在字的正下方和右下方。

是以,漢字書寫,尤其是書法的書寫最適合豎行進行,這樣才最為流利連貫,易當作“行氣”。

這里曾經就有一個小故事:有位教員在開學第一節課上給學生點名,他叫了一聲“朱肚皮”,沒有人回應,許久后有位學生站起來說:“教員,我叫朱月坡…”這就是那時習慣了豎排的人,并不習慣給橫排字留空地而發生的曲解。

由此可見,漢字的布局與最初的書寫前提在很大水平上決議了漢字豎行書寫的習慣,一向到平易近國期間。

從傳承到立異的抉擇

在晚清,人們已經被迫標的目的外看宿世界,出于“師夷長技以制夷”的目標,為了進修更多現代科學,人們在閱讀以及翻譯英文材料的時辰就已經發現了傳統的書寫閱讀習慣的未便之處。

宿世界上的文字組合當作篇時,有橫排與豎排兩種形式。漢字屬于豎排,拉丁字母屬于橫排,相關文獻給出領會釋:“洋文碼子”不克不及以碼當作義,要兩個以上的字母拼當作詞組,而豎行洋文則無法拼詞。

好比漢字“愛屋及烏”,無論橫排仍是豎排,大師都能連當作詞,而英文的“love me,love my dog”,橫排可以當作為一句連貫的話,但若是豎排,這樣的一句話得有多長,在起頭看第一個字母的時辰,身體與魂靈都在海說神聊京,看完估量魂靈已經擺渡到了天津。

漢字可以自力當作義,是以可以反正肆意擺列,橫排時也能順應從左標的目的右或自右而左的兩種分歧偏向的挨次。

先秦蘇慧所作的《璇璣圖》,縱橫各二十九字,無論反讀,橫讀,斜讀,交互讀,退一字讀,迭一字讀,均可當作詩,可以讀得三言、四言、 五言、六言、七言詩一千多首。

26個英文字母的分歧組合翻來覆去也達不到這種結果。

可是西洋的工具,咱們又不克不及不學,歸正漢字怎么擺列都不會影響太大,所以就委屈犧牲了漢字傳統的書寫習慣,當作為了我們今天的閱讀與寫作體例。

漢字改變行文偏向后,同字母、數學符號和各類公式一路加倍便利人們書寫,也確實促進了中國與宿世界接軌。

而另一個原因是人眼橫著看的視域要比豎著看便利,橫排可以降低視覺委靡。

最早提出漢字橫化的這個倡議,并不是中國的泛博文人學者和社會各界中的精英,而是一位方才回國一年,名為陳嘉庚的華僑。

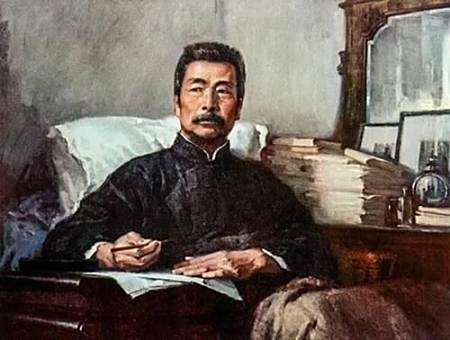

在這個期間,除了行文偏向,就漢字的化繁為簡,魯迅師長教師也做了強烈的發聲。

他曾經說過漢字有“三美”:音美以感耳,形美以感目,意美以感心。

但同樣是魯迅,作為中國新文化活動的魁首,他又曾說過近似“漢字不滅,中華必亡”這樣的話來倡導簡體字,他認為只有老蒼生們輕易學且可以或許學會寫字,從文學道路上救國救平易近才有可能行得通。

可見,無論是漢字的書寫偏向,仍是漢字的繁簡轉化,都是為了漢字可以或許更好地順應這個時代的需求,更好地傳承華夏文明。

當下幾次博眼球的書法表演藝術家

那么,簡體字以及現在的行文習慣確實幫忙我們這個社會必然水平上完當作了“掃盲”,但也使得漢字部門古老而貴重的意義給損失失落。

現在,我們必需認可簡體字以及橫排的行文體例,恢復傳統的繁體字以及豎排的體例已經不實際,但漢字作為中漢文明的最根基元素,我們至少不克不及繼續讓它沉淪,像近代那種完全覆滅漢字,用拉丁字母取代的論調,若是釀成事實,我們將是對不起列祖列宗的一代人。

更多出色內容存眷公家號:看鑒

- 發表于 2019-12-23 02:00

- 閱讀 ( 1081 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 我們發射出去的8400噸太空垃圾,該怎么“掃”? 1029 瀏覽

- 一個8歲的孩子,當他長到20歲時,將看到一個怎樣的地球? 988 瀏覽

- 江西這個隱藏美食大省,為什么如此低調? 987 瀏覽

- 大象滅絕后我們還能夠從化石知道它們長了長長的鼻子嗎? 1053 瀏覽

- 25歲前早婚的他們,生活是什么樣? 994 瀏覽

- “五萬買房、一塊錢吃面”的鶴崗背后,藏著東北人不回老家的隱痛 1060 瀏覽

- 騎斑馬、犀牛耕地?為什么人類沒有馴服草原上的大型哺乳動物? 1143 瀏覽

- 宇航員不小心暴露在太空中,最多能活幾分鐘? 1019 瀏覽

- 酒量不行,酒桌上怎樣回避喝酒 993 瀏覽

- 生普洱茶餅怎么喝 1210 瀏覽

- 在家自制香蕉面膜 1004 瀏覽

- 得了痛風,怎樣吃肉才安全 1356 瀏覽

- 艾炙怎么升發身體陽氣 1123 瀏覽

- 中年男人身體出現了哪些情況是表明開始衰老 933 瀏覽

- 吃玉米有什么作用,怎么樣利用玉米來減肥 1003 瀏覽

- 壽司圖片設計 1066 瀏覽

- 打鼓圖標設計 945 瀏覽

- 怎么去冰島旅游 1255 瀏覽

- 眼罩圖片設計 998 瀏覽

- 虞城縣有什么好玩的地方 4464 瀏覽

- 全民K歌怎么綁定手機號 1867 瀏覽

- 學游泳視頻教程初學者 1002 瀏覽

- 怎么修改網易云音樂密碼 3778 瀏覽

- 網易云音樂登錄保護怎么開啟 1096 瀏覽

- 關于那些你不知道的運動小知識! 943 瀏覽

- 最標準俯臥撐教學(細節) 1050 瀏覽

- 怎么啟用微信運動并查看步數排行榜 1636 瀏覽

- 車輛追尾對方全責該怎么辦 873 瀏覽

- Robot Framework如何安裝加載SSHLibrary庫 1025 瀏覽

- 南京市民如何不出門免費補辦社保卡 1164 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 企業微信小程序應用如何制作開發

- 支付寶appid怎么查

- PS制作剪紙風格的圖片

- 微信櫥窗在哪怎么獲得資格?微信櫥窗怎么發商品

- 分享百度腦圖文檔時分享密碼怎么設置

- C#基礎知識

- jquery怎么獲取當前元素的兄弟元素

- 小米手機怎么查看是穩定版還是開發版

- 抖音錄視頻后怎么自動添加字幕

- 劍刃蒼穹1.0正式版隱藏密碼攻略 獲取福利禮包

- 支付寶怎么設置星標好友

- 魔獸世界8.2.5毀滅術大秘境天賦怎么選擇

- 企鵝號試運營怎么成為正式運營

- 大魚號申請圖文原創方法

- 劍刃蒼穹1.0正式版怎么出裝 裝備如何升級

- 湖南電子戶口本怎么領取?在哪里領取與查看

- 雪鷹領主怎么刪除角色

- 淘寶商家通過菜鳥裹裹怎么寄件

- Steam您所在的國家/地區不允許看到此內容解決

- 手自一體汽車行駛中切手動模式可以不踩剎車嗎

- 如何將svg格式文件轉換為png圖片文件

- 羽毛球有哪些規則

- 全民K歌怎樣解除微信綁定

- 星際戰甲月光龍百合在哪

- 魔獸世界被激怒的梟獸任務及加隆帳篷和物資坐標

- 英雄聯盟中單邪惡小法師技巧攻略

- 泰亞史詩怎么單刷炎魔

- 創造與魔法豬肉包怎么做

- 糖是不可能被找到的:如何通過第1關

- 我的世界中如何前往月球