什么是外延晶體管(Epitaxial Transistor)?

外延晶體管是許多現代半導體器件的先驅。標準晶體管使用三片直接熔接在一起的半導體材料。外延晶體管很像標準晶體管,只是它們有一層非常薄的純薄膜,在晶體管部分之間沉積的不帶電的半導體材料,使它們彼此絕緣。這大大提...

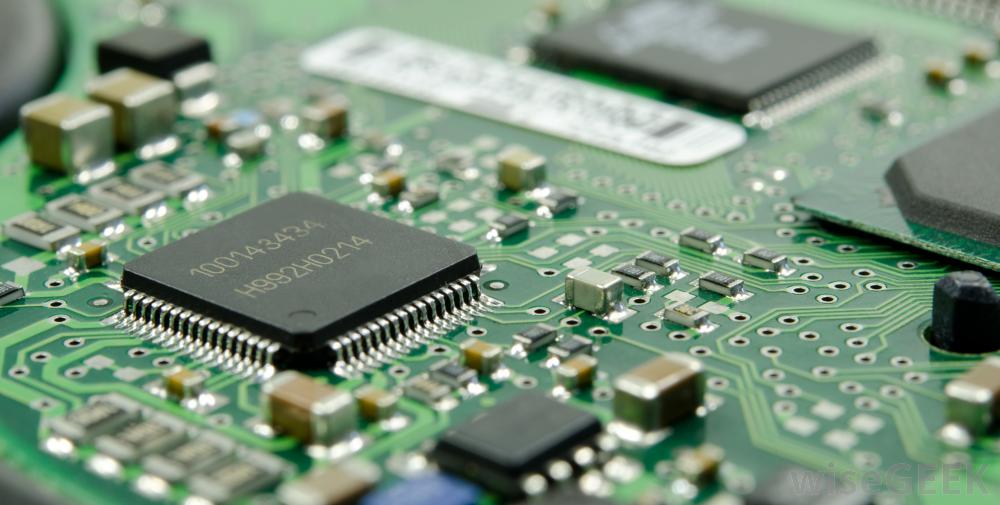

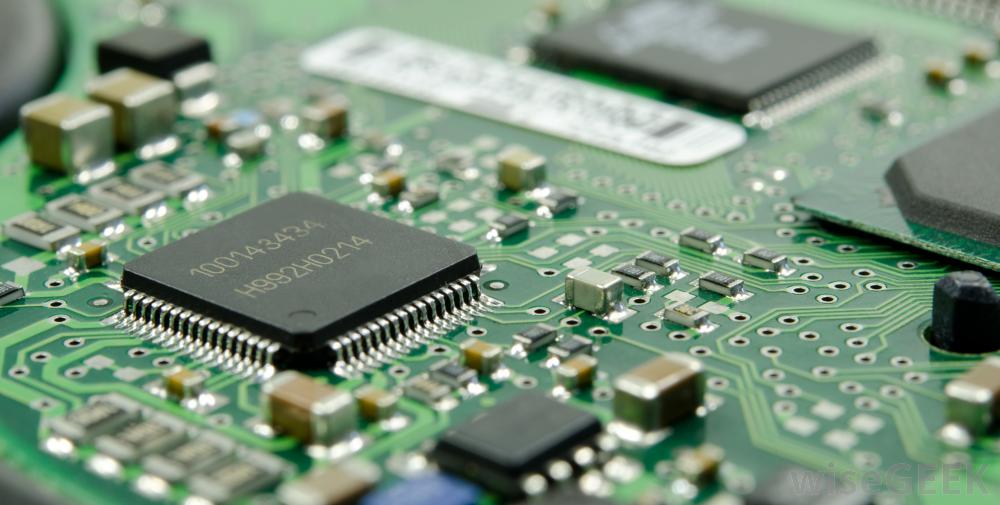

外延晶體管是許多現代半導體器件的先驅。標準晶體管使用三片直接熔接在一起的半導體材料。外延晶體管很像標準晶體管,只是它們有一層非常薄的純薄膜,在晶體管部分之間沉積的不帶電的半導體材料,使它們彼此絕緣。這大大提高了器件的速度和性能。 外延晶體管是包括計算機處理器在內的許多現代技術的先驅。標準晶體管是由三塊半導體材料組成的,例如硅。這些片的硅與一種能給它們充電的添加劑混合。對于工業標準NPN型晶體管,其中兩片帶負電,而第三片帶正電為了制造晶體管,三片硅熔合在一起,正電片夾在兩片帶負電片之間。一旦這些片熔合在一起,電子在兩片相接的地方發生交換,稱為結。電子在連接處繼續交換,直到正負電荷達到平衡,當電荷平衡后,這兩個區域不再有任何電荷,稱為耗盡區晶體管中的耗盡區決定了器件的許多工作特性,例如器件改變狀態的速度,稱為開關,以及器件將導通或失效的電壓,稱為擊穿電壓或雪崩電壓。由于在標準晶體管中產生耗盡區的方法是自然發生的,因此它們不是最佳精確的,除了改變最初添加到硅中的電荷強度之外,無法控制以改善或改變其物理結構。多年來,鍺晶體管與硅晶體管相比具有更高的開關速度,這僅僅是因為鍺半導體傾向于自然形成更緊密的耗盡區這項技術,顧名思義,可以在同一種材料的基底上沉積一層非常薄的薄膜或材料層。1960年,亨利·泰勒領導貝爾團隊,完善了硅半導體外延沉積的應用這種晶體管結構的新方法永遠改變了半導體器件。這種技術不依賴硅的自然傾向來形成晶體管的耗盡區,而是可以添加非常薄的純硅層,作為耗盡區的不帶電硅。這一過程使設計者能夠精確控制硅晶體管的工作特性,并且,第一次,與鍺晶體管相比,具有成本效益的硅晶體管在所有方面都變得更優越隨著外延沉積工藝的完善,貝爾團隊發明了第一個外延晶體管,該公司在其電話交換設備中立即投入使用,提高了系統的速度和可靠性,Fairchild Semiconductors開始開發自己的外延晶體管,即傳說中的2N914。它于1961年在市場上發布了該器件,并繼續廣泛使用。繼Fairchild發布之后,其他公司,如Sylvania、Motorola和德州儀器,開始了自己的外延晶體管的工作,硅時代的電子誕生了。由于外延沉積在晶體管和硅器件的制造上的成功,工程師們為這項技術尋找了其他的用途,并很快將其用于其他材料,如金屬氧化物外延晶體管的直接后代存在于幾乎所有可以想象到的先進電子設備中:平板屏幕、數碼相機ccd、手機、集成電路、計算機處理器、存儲芯片、太陽能電池以及構成所有現代技術系統基礎的無數其他設備

外延晶體管是包括計算機處理器在內的許多現代技術的先驅。標準晶體管是由三塊半導體材料組成的,例如硅。這些片的硅與一種能給它們充電的添加劑混合。對于工業標準NPN型晶體管,其中兩片帶負電,而第三片帶正電為了制造晶體管,三片硅熔合在一起,正電片夾在兩片帶負電片之間。一旦這些片熔合在一起,電子在兩片相接的地方發生交換,稱為結。電子在連接處繼續交換,直到正負電荷達到平衡,當電荷平衡后,這兩個區域不再有任何電荷,稱為耗盡區晶體管中的耗盡區決定了器件的許多工作特性,例如器件改變狀態的速度,稱為開關,以及器件將導通或失效的電壓,稱為擊穿電壓或雪崩電壓。由于在標準晶體管中產生耗盡區的方法是自然發生的,因此它們不是最佳精確的,除了改變最初添加到硅中的電荷強度之外,無法控制以改善或改變其物理結構。多年來,鍺晶體管與硅晶體管相比具有更高的開關速度,這僅僅是因為鍺半導體傾向于自然形成更緊密的耗盡區這項技術,顧名思義,可以在同一種材料的基底上沉積一層非常薄的薄膜或材料層。1960年,亨利·泰勒領導貝爾團隊,完善了硅半導體外延沉積的應用這種晶體管結構的新方法永遠改變了半導體器件。這種技術不依賴硅的自然傾向來形成晶體管的耗盡區,而是可以添加非常薄的純硅層,作為耗盡區的不帶電硅。這一過程使設計者能夠精確控制硅晶體管的工作特性,并且,第一次,與鍺晶體管相比,具有成本效益的硅晶體管在所有方面都變得更優越隨著外延沉積工藝的完善,貝爾團隊發明了第一個外延晶體管,該公司在其電話交換設備中立即投入使用,提高了系統的速度和可靠性,Fairchild Semiconductors開始開發自己的外延晶體管,即傳說中的2N914。它于1961年在市場上發布了該器件,并繼續廣泛使用。繼Fairchild發布之后,其他公司,如Sylvania、Motorola和德州儀器,開始了自己的外延晶體管的工作,硅時代的電子誕生了。由于外延沉積在晶體管和硅器件的制造上的成功,工程師們為這項技術尋找了其他的用途,并很快將其用于其他材料,如金屬氧化物外延晶體管的直接后代存在于幾乎所有可以想象到的先進電子設備中:平板屏幕、數碼相機ccd、手機、集成電路、計算機處理器、存儲芯片、太陽能電池以及構成所有現代技術系統基礎的無數其他設備

外延晶體管是包括計算機處理器在內的許多現代技術的先驅。標準晶體管是由三塊半導體材料組成的,例如硅。這些片的硅與一種能給它們充電的添加劑混合。對于工業標準NPN型晶體管,其中兩片帶負電,而第三片帶正電為了制造晶體管,三片硅熔合在一起,正電片夾在兩片帶負電片之間。一旦這些片熔合在一起,電子在兩片相接的地方發生交換,稱為結。電子在連接處繼續交換,直到正負電荷達到平衡,當電荷平衡后,這兩個區域不再有任何電荷,稱為耗盡區晶體管中的耗盡區決定了器件的許多工作特性,例如器件改變狀態的速度,稱為開關,以及器件將導通或失效的電壓,稱為擊穿電壓或雪崩電壓。由于在標準晶體管中產生耗盡區的方法是自然發生的,因此它們不是最佳精確的,除了改變最初添加到硅中的電荷強度之外,無法控制以改善或改變其物理結構。多年來,鍺晶體管與硅晶體管相比具有更高的開關速度,這僅僅是因為鍺半導體傾向于自然形成更緊密的耗盡區這項技術,顧名思義,可以在同一種材料的基底上沉積一層非常薄的薄膜或材料層。1960年,亨利·泰勒領導貝爾團隊,完善了硅半導體外延沉積的應用這種晶體管結構的新方法永遠改變了半導體器件。這種技術不依賴硅的自然傾向來形成晶體管的耗盡區,而是可以添加非常薄的純硅層,作為耗盡區的不帶電硅。這一過程使設計者能夠精確控制硅晶體管的工作特性,并且,第一次,與鍺晶體管相比,具有成本效益的硅晶體管在所有方面都變得更優越隨著外延沉積工藝的完善,貝爾團隊發明了第一個外延晶體管,該公司在其電話交換設備中立即投入使用,提高了系統的速度和可靠性,Fairchild Semiconductors開始開發自己的外延晶體管,即傳說中的2N914。它于1961年在市場上發布了該器件,并繼續廣泛使用。繼Fairchild發布之后,其他公司,如Sylvania、Motorola和德州儀器,開始了自己的外延晶體管的工作,硅時代的電子誕生了。由于外延沉積在晶體管和硅器件的制造上的成功,工程師們為這項技術尋找了其他的用途,并很快將其用于其他材料,如金屬氧化物外延晶體管的直接后代存在于幾乎所有可以想象到的先進電子設備中:平板屏幕、數碼相機ccd、手機、集成電路、計算機處理器、存儲芯片、太陽能電池以及構成所有現代技術系統基礎的無數其他設備

外延晶體管是包括計算機處理器在內的許多現代技術的先驅。標準晶體管是由三塊半導體材料組成的,例如硅。這些片的硅與一種能給它們充電的添加劑混合。對于工業標準NPN型晶體管,其中兩片帶負電,而第三片帶正電為了制造晶體管,三片硅熔合在一起,正電片夾在兩片帶負電片之間。一旦這些片熔合在一起,電子在兩片相接的地方發生交換,稱為結。電子在連接處繼續交換,直到正負電荷達到平衡,當電荷平衡后,這兩個區域不再有任何電荷,稱為耗盡區晶體管中的耗盡區決定了器件的許多工作特性,例如器件改變狀態的速度,稱為開關,以及器件將導通或失效的電壓,稱為擊穿電壓或雪崩電壓。由于在標準晶體管中產生耗盡區的方法是自然發生的,因此它們不是最佳精確的,除了改變最初添加到硅中的電荷強度之外,無法控制以改善或改變其物理結構。多年來,鍺晶體管與硅晶體管相比具有更高的開關速度,這僅僅是因為鍺半導體傾向于自然形成更緊密的耗盡區這項技術,顧名思義,可以在同一種材料的基底上沉積一層非常薄的薄膜或材料層。1960年,亨利·泰勒領導貝爾團隊,完善了硅半導體外延沉積的應用這種晶體管結構的新方法永遠改變了半導體器件。這種技術不依賴硅的自然傾向來形成晶體管的耗盡區,而是可以添加非常薄的純硅層,作為耗盡區的不帶電硅。這一過程使設計者能夠精確控制硅晶體管的工作特性,并且,第一次,與鍺晶體管相比,具有成本效益的硅晶體管在所有方面都變得更優越隨著外延沉積工藝的完善,貝爾團隊發明了第一個外延晶體管,該公司在其電話交換設備中立即投入使用,提高了系統的速度和可靠性,Fairchild Semiconductors開始開發自己的外延晶體管,即傳說中的2N914。它于1961年在市場上發布了該器件,并繼續廣泛使用。繼Fairchild發布之后,其他公司,如Sylvania、Motorola和德州儀器,開始了自己的外延晶體管的工作,硅時代的電子誕生了。由于外延沉積在晶體管和硅器件的制造上的成功,工程師們為這項技術尋找了其他的用途,并很快將其用于其他材料,如金屬氧化物外延晶體管的直接后代存在于幾乎所有可以想象到的先進電子設備中:平板屏幕、數碼相機ccd、手機、集成電路、計算機處理器、存儲芯片、太陽能電池以及構成所有現代技術系統基礎的無數其他設備

- 發表于 2020-07-10 12:00

- 閱讀 ( 1419 )

- 分類:技術

你可能感興趣的文章

- 如何刻錄音樂CD(Burn a Music CD)? 854 瀏覽

- 什么是二極管電路(Diode Circuit)? 859 瀏覽

- 什么是通用充電器(Universal Charger)? 1223 瀏覽

- 核磁共振儀是如何工作的(MRI Machines Work)? 1776 瀏覽

- 什么是人機界面(Human Machine Interface)? 1753 瀏覽

- 什么是洗衣機電路板(Washing Machine Circuit Board)? 1243 瀏覽

- 什么是HP智能卡(HP Smart Card)? 1906 瀏覽

- 特高頻和甚高頻有什么區別(Difference Between UHF and VHF)? 2281 瀏覽

- 我怎樣才能得到免費的數字電視(get Free Digital TV)? 828 瀏覽

- 什么是可充電吸塵器(Rechargeable Vacuum Cleaner)? 820 瀏覽

- 有哪些不同類型的語音郵件系統(Different Types of Voicemail Systems)? 1185 瀏覽

- 酒精分析儀是如何工作的(Breathalyzer Work)? 867 瀏覽

- 什么是移動機器人(Mobile Robot)? 1572 瀏覽

- MOV格式的優點是什么(Advantages of MOV Format)? 2281 瀏覽

- 什么是盒式磁帶(Cassette Tape)? 1621 瀏覽

- 什么是音頻橋(Audio Bridge)? 2092 瀏覽

- 什么是數字麥克風(Digital Microphone)? 3397 瀏覽

- 什么是鹵素燈泡(Halogen Bulb)? 1183 瀏覽

- 什么是三維人體掃描儀(3D Body Scanner)? 1192 瀏覽

- 什么是光纜分路器(Optical Cable Splitter)? 948 瀏覽

- 什么是車輪和車軸(Wheel and Axle)? 2351 瀏覽

- 什么是微波天線(Microwave Antenna)? 1315 瀏覽

- 智能手機外殼有哪些不同類型(Different Types of Smartphone Cases)? 788 瀏覽

- 如何選擇手機計劃(Choose a Cell Phone Plan)? 889 瀏覽

- 什么是加明努維(Garmin&Reg; Nuvi&Reg;)? 840 瀏覽

- 什么是紅外手電筒(IR Flashlight)? 2901 瀏覽

- 什么是TRS連接器(TRS Connector)? 1689 瀏覽

- 有哪些不同類型的多媒體技術(Different Types of Multimedia Technology)? 1132 瀏覽

- 有哪些不同類型的CB無線電代碼(Different Types of CB Radio Codes)? 958 瀏覽

- 如何更換打印機墨盒(Change a Printer Cartridge)? 1346 瀏覽

相關問題

0 條評論

請先 登錄 后評論

admin

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 什么是受電弓(Pantograph)?

- 什么是12伏電池(12 Volt Battery)?

- 什么是電感電路(Inductor Circuit)?

- 什么是GSM SIM卡(GSM SIM Card)?

- 為什么有160個字符的短信限制(is There a 160 Character SMS Limit)?

- 什么是智能電池充電器(Smart Battery Charger)?

- 什么是陶瓷電阻器(Ceramic Resistor)?

- 1440p是多少(1440p)?

- 什么是鐵氧體電感(Ferrite Inductor)?

- 什么是無線電視(Wireless Television)?

- 什么是同軸連接器(Coaxial Connectors)?

- 什么是二極管電壓降(Diode Voltage Drop)?

- 什么是短信地址(SMS Address)?

- 線規的不同級別是什么(Different Levels of Cord Gauge)?

- 什么是智能撥號器(Smart Dialer)?

- 如何發送匿名短信(Send an Anonymous SMS)?

- 什么是SIM卡鎖(SIM Lock)?

- 什么是額定電壓(Voltage Rating)?

- 什么是生物墨水(Bio-Ink)?

- 電話答錄機和語音信箱有什么區別(the Difference between an Answering Machine and Voicemail)?

- 什么是冷卻墊(Cooling Pad)?

- 遙控器是如何工作的(Remote Controls Work)?

- 什么是SIM卡讀卡器(SIM Card Reader)?

- 什么是旋轉電話(Rotary Phone)?

- 冰箱是誰發明的(Who Invented the Refrigerator)?

- 什么是胸管(Boob Tube)?

- 什么是身份盜竊(Identity Theft)?

- 什么是充電電源組(Rechargeable Power Pack)?

- 什么是感應電動機(Induction Motor)?

- 有哪些不同類型的電動工具(Different Types of Power Tools)?