17歲男孩跳橋:我傷害不了父母,所以傷害自己來懲罰他們?

這兩天,在分歧的社交平臺上,可能大師都被統一個事務刷屏,或者在四周的伴侶傍邊,引起了激烈會商。

4月17日晚,上海盧浦大橋,一名年僅17歲的男孩俄然跑下車后跳橋。

從隨后發布的來自各個角度的視頻中,我們可以看到,男孩在跳橋之前,母親先是掉臂車流危險,把車停在了高架橋中心,甚至后來還下車站在后座處對孩子進行攻訐。最終,在母親返回駕駛座的幾分鐘后,男孩捂著臉跑下車,悲劇發生。

從跑下車到跳橋,全程不跨越5秒。我們不知道那時二人的爭吵內容是什么,但孩子在那5秒里表示出的絕望卻能鋪天蓋地地將人囊括,同時也讓人疑問,到底要何等絕望,才能在瞬息之間選擇由生走標的目的死。

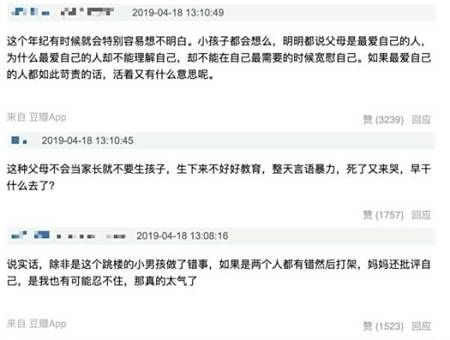

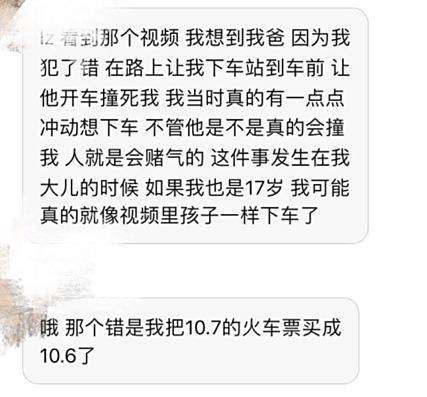

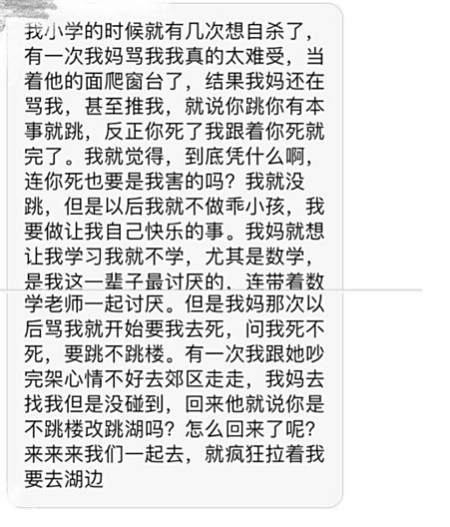

事務發生后,在網上引起熱議:

也有不少網友暗示,本身有跟男孩相似的履歷:

明明應該是這個宿世界上跟本身最親近的怙恃,在良多時辰,卻給我們帶來了最深的危險,這種精力暴力或許不會像身體危險一樣造當作外在毀傷,但它會從內部擊垮一小我的意志,甚至會使一小我選擇自我危險的體例來彼此報復。

視頻里的母親,緊跟著兒子跑出,卻沒能抓住兒子而捶地痛哭的樣子令人心碎。我們不禁試想,若是母親沒有情感沖動地把車停在高架上,沒有施行精力暴力,沒有說刺激性的話語,或許悲劇就不會發生。

而此刻,精力暴力變得越來越常見,不時就會傳出“男孩無法承受攻訐而自殺”之類的新聞,事實是我們太懦弱,仍是精力暴力太恐怖?

今天,我們就來聊一聊精力暴力,看看它會造當作什么影響,以及碰到精力暴力我們應該如何做,但愿可以幫忙削減此類事務的發生。

01.

什么是精力暴力?

精力暴力(psychological abuse)是對他人的精力施加暴力,而對他人的身心造當作危險的行為。一般被認為包羅言語的威脅和欺侮、詭計節制和無視等行為。精力暴力有時可能還陪伴著身體暴力(K. Daniel & Roland. D , 2001)。

精力暴力一般可以分為言語暴力和非言語暴力兩類。

言語暴力

詭計經由過程對話對他人造當作精力危險,或者是對話被他人感知到存在此類意圖。這種交風行為可能是積極的也可能是消極的,具體表示為威脅、求全譴責、辱罵、打壓和貶低等。

美國曾有過這樣一項嘗試,對3,346名美國怙恃進行全國代表性樣天職析,成果表白63%的人陳述了一次或多次口頭進犯事務(Richard J. Gelles et al.,1991)。

言語暴力凡是也是更為常見的,經由過程言語表達的憤慨往往更為直接,在情感比武中,也更輕易導致不成控的行為發生,好比新聞中的男孩用更強烈的體例來反擊——竣事本身的生命。

非言語暴力

施行非言語暴力者凡是經由過程一些動作來表達本身的憤慨,好比摔門、毀失落某些工具,又或者經由過程孤立、輕忽、暗斗等體例對他人造當作精力危險(Evans , 2012)。

這種來自精力上的“冷”暴力或“熱”暴力,輕易使人不知所措,因為對方極可能并不知道本身做錯了什么,只能靠猜,來不寒而栗調整本身的行為。在親子關系中,非言語的精力暴力體例也是良多家長用來使孩子熟悉到本身“錯誤”,從而維護自身權勢巨子的主要手段。

02.

若是你蒙受了精力暴力,可能會感觸感染到什么?

你可能感受到被洗腦了

你可能會被施暴者奉告,你并不是本身覺得的那樣,而且慢慢相信他說的是對的。好比你認為本身是個不笨的人,只是一次測驗沒有考好罷了,可是施暴者不會這樣認為,相反,他會不竭否認你,因為沒有考好而予以言語赤誠,把一次的掉誤放大當作不成饒恕的罪惡。在不竭強調下,你會是以發生負罪感,起頭認為這些針對你的消極的攻訐性談吐是對的,慢慢地,你會損失自我認同感。

你可能感應被變節了

若是對你施加精力暴力的人是你所愛或者恭敬的,好比我們的怙恃,在我們受到危險時,不是撫慰你或者予以你撐持,而是不問啟事地橫加求全譴責,那么你會發生一種被變節的感受。他們會把明明不是你的錯造當作的后果,完全歸因于你本身,美其名曰“一個巴掌拍不響”。

你可能無法與他人成立親密關系

在我們人生的最初階段,對于親密關系的認知起首來自于怙恃,而若是怙恃對于我們的立場是欺侮和打壓,那我們會很輕易對親密關系發生掉望心理,無法獲得足夠的平安感,而且很難信賴他人。究竟結果對最親近的人敞高興扉,面對的可能是無休止的精力暴力,那么在其他親密關系中,我們也很難讓本身不那么患得患掉。

03.

精力暴力可能會造當作什么?

良多履歷過身體暴力和精力暴力的人,都認為精力暴力帶來的感觸感染加倍糟糕,當然會有破例,但總的來說,精力暴力會使你深深思疑本身(Evans , 2012),長此以往,會發生加倍嚴重的心理問題。

降低當作年期的幸福感,并帶來情感問題

Bolger傳授等人經由過程對美國2004年至2013年蒙受過精力暴力的孩子進行闡發,研究出怙恃的言語進犯所造當作的危險被大大低估,其持續的不良后果會使我們對情感和行為的理解變得紊亂,降低對情感的掌控能力。

蒙受言語暴力的孩子可能在發育過程中損失了一次感知幸福的機遇,他會不知道什么是正常親密關系中應有的行為,也不知道健康的親密關系會帶來如何的感觸感染,以至于這種缺掉延續到當作年期,影響到本應發育完美的幸福感、知足感和友善感。

可能會增添罹患人格障礙的風險

研究顯示,在童年期間履歷過怙恃辱罵的兒女,在芳華期或當作年早期,比起沒有履歷過言語凌虐的兒女,有更高的呈現邊緣型、自戀、強迫癥和偏執型人格障礙的風險。

在履歷過身體凌虐的兒童傍邊,若是還曾受到過精力暴力,那么他發生人格障礙和精力割裂癥的幾率也會變得更大(Jeffrey G et al.,2001)。

這些研究成果均表白,童年辱罵可能有助于某些類型的精力癥狀的成長。

你可能也會當作為一個施虐者

Richard傳授等人曾對處于分歧春秋的兒童進行研究,均顯示出不異成果:非論是小學生、初中生仍是高中生,經常蒙受怙恃口頭進犯的兒童,即便沒有履歷過身體暴力,發生進犯行為、不良行為和人際關系問題的概率也遠高于其他兒童。

來自怙恃的精力暴力會給孩子傳遞一個信息,那就是,對關系親密的人進行言語進犯是可以被接管的。遲早,怙恃或許會被他們“教授”給孩子的情感表達體例所反噬。當這些孩子長大后,他們會當作為施虐者,繼續對本身的伴侶或者孩子施行精力暴力(Jorgenson,1985; Steinmtz,1977),疾苦會代代相傳。

那么你可能會問,有哪些人更輕易釀成施虐者呢?

今朝的研究尚未有心猿意馬論,可以必定的是,從小浸染在精力暴力的情況中的孩子,比起身庭關系敦睦的孩子來說,有更大可能有意無意地發生相似的行為。

但這并不料味著蒙受過精力暴力的你,從此就被釘在了“恥辱柱”上。接下來我們就來談一談,面臨精力暴力,我們應該如何做。

04.

面臨精力暴力,我們該怎么做?

堅信精力暴力是該當被求全譴責的

在良多環境下,當精力暴力者是你愛的或者信賴的人,你可能會思疑,對方所說的是不是對的,工作是不是像對方所說的那樣,問題全在本身身上。或者會有其他人告訴你,“若是你改變了,他就不會罵你了”。

顯然,這樣的邏輯沒有什么事理,你不應為精力暴力者的行為負責,比如女性平安議題的核心不應放在女性是不是應該穿裙子上。堅信精力暴力該當被求全譴責,可以有用削減自我思疑,加強自我認同感。

賜顧幫襯好本身

從精力暴力的危險中恢復,賜顧幫襯好本身是你能做的最主要的一件事。被精力暴力并不你的錯,你該當盡量對本身好一點。

1. 去你感受你是你本身的處所。若是你去咖啡店、湖邊或者你最喜好的商鋪可以讓你感應歡愉,那么這些處所就是每當你情感降低的時辰應該去的處所。

2. 明白精力暴力帶給你的影響,而且相信它是可以被消弭的。

3. 找到能給本身帶來意義的方針,并為之不竭盡力。人生的重點不應是沉浸于危險。

即便臨時沒有法子分開施暴者,或者測驗考試跟施暴者溝通卻掉敗,也要明白的是生命是一個自我發現和自我晉升的路程。

他講自他講,清風拂山崗

不把精力暴力者的話放在心里,是自我庇護很是主要的一個體例,或許做起來很難,但我們該當記住什么是健康和正常的交流體例,需要時,可以追求他人的幫忙,好比和伴侶聊天,或者插手幫忙類的組織,積極疏浚溝通情感,而不是選擇自我壓制,自我歸因。

當你逐漸走出后,不要回頭看,要提醒你本身活在當下或者打算未來,曩昔的已顛末去了。若是你仍是會想起曾經受到過的危險,可以經由過程一個動作或者口令來提醒本身,像是鄧布利多會將多余的記憶導入冥想盆傍邊,你也可以將手指放在腦邊,邊動彈邊警告本身“我已經把記憶消弭了”。

視頻中這個自殺的孩子,不是因為薄弱虛弱而選擇滅亡。他同時也是用自殺報復了本身的母親。在KY的后臺我們經常會看到絕望的孩子,恨不得殺死本身,從而讓怙恃為本身曩昔對孩子肆意的危險感應懊悔。

在這里我們想跟所有被怙恃危險的孩子說,這個宿世界上最主要的人是你本身,沒有人值得你用危險本身的體例去賞罰。《欲望都會》里有一句話讓我印象深刻,"I love you,but I love me more",而愛本身的體例是積儲力量、期待機會遠離危險我們的人,去過上一種真正幸福歡愉的人生。

沒有人值得你支出幸福去賞罰,沒有人值得你陪ta同下地獄。讓我們都把曩昔的危險留在曩昔,因為你值得一種最歡愉的人生。而這段話還不止在怙恃身上合用。

今日互動:你有過蒙受精力暴力的履歷嗎?它給你造當作了如何的影響?你做了些什么來應對它呢?來留言區和我們分享你的故事吧~

KY作者 / 汁兒

編纂 / KY本家兒創們

References:

K. Daniel O'Leary.(2001). Roland D. Maiuro,Psychological Abuse in Violent Domestic Relations

Vissing, Y. M. , Straus, M. A. , Gelles, R.J. , & Harrop, J. W. . (1991). Verbal aggression by parents andpsychosocial problems of children.Child Abuse Negl,15(3), 223-238.

Patricia Evans. (2012). Victory Over VerbalAbuse.

Polcari, A. , Rabi, K. , Bolger, E. , &Teicher, M. H. . (2014). Parental verbal affection and verbal aggression inchildhood differentially influence psychiatric symptoms and well-being in youngadulthood.Child Abuse & Neglect,38(1), 91-102.

JOHNSON, Jeffrey, G. , COHEN, Patricia,SMAILES, & Elizabeth, M. , et al. (2001). Childhood verbal abuse and riskfor personality disorders during adolescence and early adulthood.ComprPsychiatry,42(1), 16-23.

Jorgenson, & David, E. . (1985).Transmitting methods of conflict resolution from parents to children: areplication and comparison of blacks and whites, males and females.SocialBehavior and Personality: an international journal,13(2), 109-117.

- 發表于 2019-05-07 21:19

- 閱讀 ( 818 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 日本刀真的能切開子彈?這里面的門道你需要了解 839 瀏覽

- 如何看待米其林餐廳評“星”? 851 瀏覽

- 如何評價凱恩斯印度貨幣實踐,對其思想體系價值? 788 瀏覽

- 87版《紅樓夢》何以成經典? 782 瀏覽

- 為什么中國大學生都是“山頂洞人”? 984 瀏覽

- 危機加劇?格陵蘭島冰融化速度比2003年快了四倍! 798 瀏覽

- 現實版的未來穿越?阿聯酋27年植物人奇跡蘇醒 748 瀏覽

- 興奮劑“入侵”中考體育,誰之過? 728 瀏覽

- 鋼鐵俠和小辣椒:愛是相互妥協嗎? 682 瀏覽

- 儲存臍帶血,“生命保險”還是“空頭支票”? 970 瀏覽

- 華語世界有三場KUSO大賽:王自如、李佳琦、韓國瑜? 757 瀏覽

- 37歲小甜甜布蘭妮再被父親送進精神病院,是原生家庭的錯嗎? 771 瀏覽

- 10000億收入0%稅負!亞馬遜避稅架構的驚天秘密! 1410 瀏覽

- 東亞縮影?大數據下的“人口斷崖”危機 797 瀏覽

- 怎么使用跑步機 721 瀏覽

- 谷雨后釣鯉魚技巧 1011 瀏覽

- 籃球入門技巧 813 瀏覽

- 七星漂朝天鉤怎么調漂 1088 瀏覽

- 戶外活動該注意什么 770 瀏覽

- 岳麓山旅游攻略 842 瀏覽

- 河北廊坊有哪些好玩的地方 2323 瀏覽

- 安徽旅游攻略自由行 817 瀏覽

- 一份精心準備的上海攻略,有女友的戳進來 789 瀏覽

- 坐火車高鐵買短乘長會有哪些影響 1631 瀏覽

- 怎樣在完美世界中進行擺攤 804 瀏覽

- 迷你世界怎么制造沖鋒槍 761 瀏覽

- 使命召喚14:二戰如何設置全屏、窗口模式 2395 瀏覽

- 堡壘前線:破壞與創造 電腦版 模擬器哪里下載 779 瀏覽

- 一起來捉妖大若智魚哪里多 怎么抓大若智魚 807 瀏覽

- 一起來捉妖補習汪怎么樣 補習汪值得培養嗎 910 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 深圳有哪些好玩的免費景點

- 不在北京如何暢游世園會

- 鳳凰古城夜景游覽攻略

- 如何從港珠澳大橋去香港

- 普通人,高壽92歲,你也可以做到

- 自助關過澳門詳解及交通介紹

- 去麗江如何游

- 春天爬山的注意事項

- 鳳凰古城游玩攻略

- 馬里簽證個人怎么辦理

- 在健身房瞎練不會健身的人都有哪些特征

- 硬核攻略,普陀山求子打包看

- 長沙望月公園即長沙國王陵公園旅游攻略

- 卡通木條設計

- 不可不知的退稅攻略!日本購物攻略之退稅常識

- 蝴蝶模型創意折紙過程

- 書簽圖標設計

- 青島市雕塑園內雕塑照片及其詳細介紹

- 湖南岳麓山一日游攻略中

- 指南針圖標設計

- 云南五一旅游自由行攻略

- 青島市奧帆中心游覽圖

- 2019NBA季后賽第二輪有哪些看點

- 農家院冬季怎么玩

- 怎樣才能快速練好前橋

- 如何參加支付寶天天紅包賽,走路分紅包

- 運動時要注意什么

- 如何學好跆拳道

- 如何當好足球前鋒

- 小事 · 冰島一年