語言起源:為什么只有人類會說話?

措辭并不是表達說話的獨一路子。究竟結果,說話信息也可經由過程手勢、書寫或打字傳達。但言語(Speech)是人類最原始和最根基的溝通體例。是以,理解言語的發源能激發對說話更深刻的熟悉。

認知科學家特庫姆塞奇·費奇(Tecumseh Fitch)認為,理解言語發源的第一步在于,意識到白話發生的關頭身分并不局限于人類。也就是說,真實宿世界里的動物能幫忙我們領會,言語這種人類所獨有的能力是若何發生的。

簡直,只有人類擁有一整套復雜的能力,包羅發聲、聽力和可以或許激活豐碩白話溝通的大腦處置能力。然而,動物也能發出復雜的聲音,好比鸚鵡長于仿照人類說話,貓能清楚表達何時想飽餐一頓。還有很多動物擁有靈敏的聽覺,這使它們能區分雜音和溝通意圖。

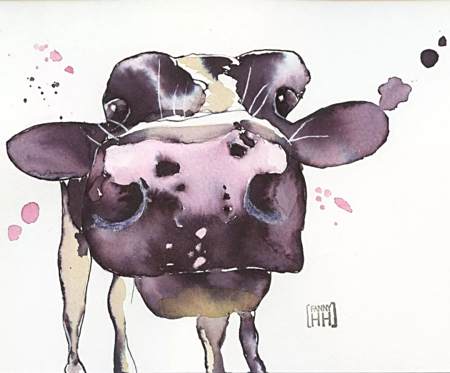

是以費奇認為,即使只有人類擁有完整的說話能力,說話的方方面面都擁有“很是深的演化根源”。“人類祖先在溝通本事上的些微改變,培養了現代人類完整的說話能力。”

動物和人的相似之處

很多陸棲脊椎動物, 即四足動物(哺乳動物、鳥類,兩棲動物和爬蟲類),也擁有聽力和白話的心理機關。生命樹上的浩繁生命體,在剖解學上都擁有表達和感知白話的機制。

但費奇暗示,人類超越遠祖的處所在于,大腦為順應特有的說話表達而演化出的神經回路。

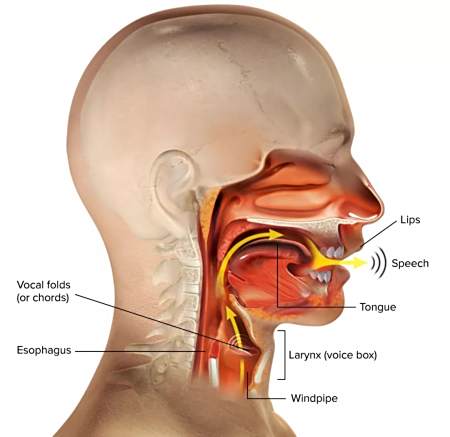

在剖解學層面,說話學家曾試圖詮釋人類特別的說話能力。正如大拇指和其他四指相對,我們才能矯捷運用東西;一些專家認為,因為喉部位于聲道偏低的位置,我們才能發出有意義的聲音。此外還有人認為,人類的聽覺系統(包含聽毛細胞、鼓膜和三個軟骨)能付與耳朵辨識力,以詮釋各類發聲的細小分歧。

在審閱這些文獻的過程中,費奇發現,人類用于發聲和分辯聲音模式的一些布局子功能,也曾呈現在演化過程中的很多生物體上。

耳朵里的聽毛細胞能將聲音的振動轉換當作神經感動,這一特征甚至也存在于水母身上。基因對于聽毛細胞的形當作至關主要,這一配合點可在蟲豸和人類中找到。

在某些環境下,一個特別性狀能在分歧譜系中自力演化。然而,大大都性狀在演化一次后就被傳遞給子孫兒女。費奇指出,這種“同源的“性狀”如統一臺光陰機,讓我們可以或許重塑某個古老性狀的演化過程”。而自力呈現的性狀則供給了驗證演化假說的有力數據。這兩種環境——同源遺傳的性狀和自力相似的性狀,都為我們洞悉言語演化的發源供給了深刻又新奇的角度。

—Fanny Achache

在四足動物中,哺乳動物演化出了更靈敏的聽力,可以或許分辯更大規模的聲音頻率,也是以更長于處置細微的發聲不同。人類的靈長類祖先就已經擁有當作熟的聽力。

費奇寫道:“人耳與其他靈長類動物的耳朵并無顯著區別,早在人類演化出說話之前,我們的靈長類祖先就已經成長出了外周聽覺。”

也許說話感知需要“聲帶長度歸一化”(vocal tract normalization), 一種能識別由分歧聲音發出的統一單詞的能力(例如用小孩的聲音和用白叟的聲音說統一句話)。然而,這種識別能力并不獨屬于人類。顛末練習的珍珠鳥,在聽語音時可以或許識別此中的元音,無論這段語音來自男性或女性。

說話背后的神經聯絡

也許人類獨有的技術是分清哪些復雜聲音是用于交流的。人腦中與聲音對應的部位是位于顳葉的聽覺皮層,此中的一些神經回路能專門對人聲而非其他聲音作出反映。然而這類回路也存在于非人靈長類動物甚至犬類中。費奇寫道:“這些數據表白,早在人類說話演化完當作之前,靈長類動物的聽覺系統就已經演化出‘準說話’層面的緊密度”。

若是人類說話能力并不源于聽力,那么或許源于發聲。與《人猿星球》里描畫的分歧,非人靈長類動物只能發出雜音而非有細微不同的語音。但原因并不顯而易見,因為人類聲帶已經存在了七萬萬年,且和大大都哺乳動物的聲帶大略不異。即使位置偏低的喉部也并非人類獨有。而且,這種剖解學上的順應調節也并不完全為復雜發聲而設計。嘗試發現,一些靈長類動物也有可以或許矯捷移動的聲帶。

除此之外,鸚鵡及很多其他鳥類,某些蝙蝠,甚至大象都能仿照發聲。是以,人類說話的怪異性并不僅僅在于發聲能力。考慮到這些證據,各類動物的發聲和聽覺能力是人類當作功演化出說話的前奏。它揭示了人類并非經由過程新的發聲和聽力布局獲得言語能力,而是那些節制發聲器官的新的神經聯絡。

究竟結果,說話不僅僅是發作聲音和感知聲音。措辭者的大腦必需決議發出什么聲音,從而對發聲器官下達指令。同時,聽眾的大腦也必需可以或許解碼聽覺旌旗燈號,然后下達號令做出回應。

—Pete Reynolds

這種發聲節制分歧于隨意發出噪音。大大都動物的大腦中都擁有“本能啼聲”的神經回路,好比狗汪汪,鳥啁啾,海鷗嘎嘎叫。連人類也有這種本能的發聲本事,例如哭聲、笑聲和尖啼聲。正如費奇所言,在靈長類動物中,“只有人類可以或許發出新的、習得的聲音,這些聲音的數目遠遠跨越我們的本能”。

當今最本家兒流的假說認為,這項本事與白話和聽力相關腦區之間的特別聯絡有關。

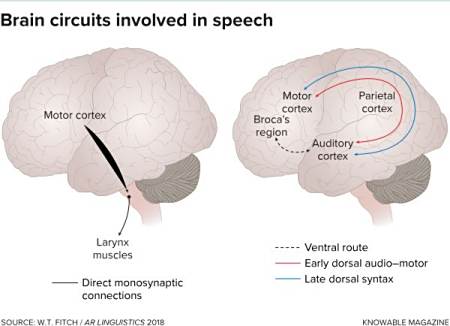

在人類和其他哺乳動物身上,本能啼聲源于腦干內的直接旌旗燈號,它的自覺性按捺和發生由皮層(大腦最發財的外層皮質)內的間接信息調控。區別于其他動物,人類皮層內神經元與節制喉部肌肉的神經元直接相連。一些猿類和山公大腦皮層內的神經元與節制嘴唇和舌頭的神經元相連,但并不聯通喉部肌肉(人類大腦內毗連聽覺皮層和活動皮層的神經回路也發財得多)。

還有一種不雅點認為,這種直接的神經聯絡詮釋了其他會“措辭”的物種為什么能發出人類說話,好比鸚鵡以及其他能進修新語音的鳴禽。這些物種和其發聲器官也有近似的直接神經聯絡,而不會進修新語音的鳥類則不具有這種聯絡。

費奇寫道:“節制人類說話神經聯絡的遺傳學根本,仍然是個謎團。”而闡發和檢測化石中的遠古DNA仍是新興范疇。“是以,在言語的發源和生物根本的將來研究方面,基因數據也許能供給最有前景和最令人振奮的實證證據。”

正如費奇所言,言語并不是人類說話的全數。說話學家和神盡心理學家Angela Friederici也指出,言語是說話的一個本家兒要特征,但人類說話的范圍遠不止這些。

“在言語中,半斤八兩有限的元音和子音就能構成單詞。然而,說話是一整套詞匯的系統,此中包羅一系列用于構成詞組和句子的語法或句法。”

她還強調,非人靈長類動物能學會單一單詞的意思,但無法將詞語構成任何長度的有意義的句子。她們的最新研究表白,這種構成句子的能力,也基于分歧腦區之間的神經回路。

要理解這種神經回路,必需比力人類大腦和其他說話能力低下的動物的細胞布局和神經纖維束。由此,科學家也許能找到人類說話演化,甚至說話利用技巧等問題的謎底。

編譯:子銘 校對:這宿世界也一樣,EON 編纂:語月

- 發表于 2020-01-01 02:00

- 閱讀 ( 1027 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 斜方肌怎么消除 874 瀏覽

- 百度地圖導航如何開啟車牌限行 1025 瀏覽

- 為什么散戶炒股總是“十炒九虧”? 785 瀏覽

- 歸化球員能拯救中國國足嗎? 1175 瀏覽

- 整個地球的氧氣是否足以引爆木星? 1003 瀏覽

- 為什么左撇子一直存在?科學家:左撇子或許具有巨大先天優勢 1000 瀏覽

- 河南信陽,到底有多不“河南”? 1100 瀏覽

- 太陽表面溫度5500度,地球都曬熱了,為何太空是冰冷的? 922 瀏覽

- 史上最可怕的中科大少年班,看完后忍不住感慨太牛了 1093 瀏覽

- 全球變暖,留給人類的時間只有最后12年 1092 瀏覽

- 血壓100 771 瀏覽

- 鼠標肩的治療方法 1223 瀏覽

- 如何簡單有效的預防糖尿病 801 瀏覽

- 肚臍上放棉花可以治療哪些常見疾病 1151 瀏覽

- 明日之后如何抽噴火器配方 7096 瀏覽

- 怎樣在scratch中創建城堡中的公主場景 833 瀏覽

- 6招預防腰肌勞損 748 瀏覽

- 濕氣重的表現有哪些癥狀 897 瀏覽

- 4G網絡變得越來越卡是運營商逼大家換手機嗎 911 瀏覽

- 女神次元如何更換賬號頭像 1101 瀏覽

- 2020年后電腦會奔著被淘汰的趨勢去嗎 802 瀏覽

- 天天象棋殘局挑戰第157期過關攻略 1486 瀏覽

- 2020年還買機械硬盤是否過時 1064 瀏覽

- 武林群英傳競技場攻略 1050 瀏覽

- 明日之后,如何釣鯰魚 867 瀏覽

- 小米手環4怎么樣設置運動達標時振動提醒 1406 瀏覽

- 云頂之弈6狂戰3毒3星奧拉夫陣容攻略 1032 瀏覽

- dnf60版本懷舊服下載及安裝 3195 瀏覽

- 騰訊地圖怎么設置地圖的縮放地圖方式為按鍵 941 瀏覽

- 魔獸世界懷舊服船長的箱子任務怎么做 1353 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 王者榮耀陳咬金新皮膚活力突擊怎么樣 如何獲得

- 新笑傲江湖手新手二多五開入門攻略

- 劍網三戰亂長安輕功成就“玲瓏塔的守望”攻略

- 第五人格白沙街瘋人院地圖攻略

- 天天象棋殘局挑戰157期怎么過關

- 魔獸世界時間問題任務攻略,安多哈爾谷倉在哪

- 快樂鉤男鐘馗的常見鉤法,身后鉤、鉤閃、鉤回閃

- 創造與魔法藍馬飼料怎么做

- 和平精英元旦砸金蛋活動怎么參加

- 魔獸世界懷舊服詛咒之地聯盟飛行鳥點坐標位置

- 皇家特使3—飛行群島第1關攻略

- 英雄聯盟狗頭(沙漠死神)好用的皮膚

- 魔獸世界懷舊服怎么修改字體

- 煙雨江湖新手任務“燒刀子”怎樣獲得

- 王者榮耀貂蟬FMVP皮膚貓影幻舞怎么樣

- NBA2k20怎么解決游戲電腦卡頓問題

- 明日之后,釣魚時可以得到特別的物品

- 父母給孩子喂飯的危害

- 怎樣在powerpoint中創建紅色太陽形

- 怎樣在美圖秀秀中制作賀卡

- 怎樣創建藍色順時針圓箭頭

- 快影如何批量刪除作品

- 冬季怎么減肥

- 怎么祛除身上的濕氣

- 教你6招有效預防骨質疏松

- 每種水果的功效你知道嗎

- 6種水果幫你快速美白

- 怎么判斷女性是否體寒

- 真正補血的食物你知道嗎

- 金融危機影響下,中國農民工為什么選擇回流?