無心插柳:天文學史上有哪些意外發現?

去年,科學家預計,銀河系中心的黑洞將撕裂一團名為G2的星際云。但是,他們調好了望遠鏡,準備好花生和瓜子,坐下來,等啊等啊等啊……什么也沒有發生。他們很生氣,也很無奈,畢竟大自然不總像春晚一樣準時。

所以,和我們一樣,雖然沒等到自己想看的節目,但科學家也沒閑著。由于他們的仔細觀測,科學家發現了許多以前沒有注意的細節。比如說,他們目睹了有史以來最耀眼的X光輻射,比平常強烈400倍。他們還發現了一顆新的磁星,這是一種罕見的中子星。中子星的密度很大,原子核大小的中子星物質就相當于一座城市的質量。

所以,今天我們來盤點一下,有哪些科學發現是無意間發現的。他們當時都在觀測別的東西,卻不小心打開了另一扇大門。

一、伽馬射線暴

1963年,美國、英國和前蘇聯達成了協議(呵呵……),不再進行核武器測試。為了保(jian)證(shi)沒有人違反這項協議,美國空軍就發射了一系列名為“維拉號”(Vela)的核爆炸探測衛星,時刻盯著地球上每個地方,看有沒有異常的X射線和伽馬射線爆發。

然而,維拉衛星并沒有探測到來自西伯利亞的異常爆炸,卻探測到了來自宇宙深處的伽馬射線。這些射線是隨機發生的,經常突然增強,隨即快速減弱,大約每天發生一到兩次,強度可以超過全天伽馬射線的總和。

這種現象,我們現在稱之為“伽馬射線暴”,有可能是來自于超新星爆炸、中子星碰撞等恒星級天體事件。這個在偷窺別國核試驗時,偶然得到的科學發現,已成為人類科學家共同關注的事件,是目前天文學中最活躍研究領域之一,還曾在1997年和1999年兩度被Science雜志評為年度十大科技進展之列。

二、宇宙微波背景

貝爾實驗室修建的霍姆德爾號角天線(Holmdel Horn Antenna),正如它的名字一樣,是一個長得像號角的天線。它就像微波的漏斗,從大頭吸收進來,再從小頭漏出去,供科學家研究。

1964年,貝爾實驗室的射電天文學家阿爾諾·彭齊亞斯(Arno Penzias)和羅伯特·威爾森(Robert Wilson)正在使用號角天線來監控實驗室的氣球衛星。他們發現了一個奇怪的現象——不管他們把天線對準哪個方向,他們都能收到一種怪異的嗡嗡聲。這個訊號的波長為7.35cm,它各向同性,既沒有周日的變化,也沒有季節的變化,因而可以判定與地球的公轉和自轉無關。

他們仔細檢查了天線,發現上面有一些鳥屎。Oh Shit!一定是因為這個原因。于是,他們憤怒地趕走了那幾只在上面筑巢的鴿子,清除了鳥屎和鳥巢。然而,這噪聲卻還是在那里,不管他們怎么做,都不增不減。

這就是人類第一次聽見“宇宙微波背景”的聲音,這是宇宙大爆炸遺留下來的熱輻射,是一種充滿整個宇宙的電磁輻射。

后來,他倆在《天體物理學報》上以《在4080兆赫上額外天線溫度的測量》為題發表論文正式宣布了這個發現。不知道他們是否有獲得當年的“優秀員工”。

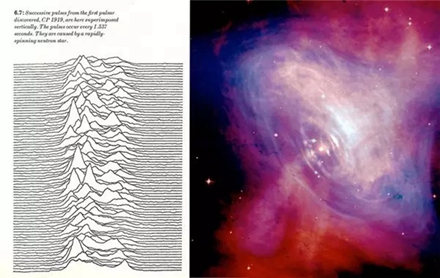

三、脈沖星

50年前,英國劍橋大學卡文迪許實驗室中,年輕的喬絲琳·貝爾負責對穆拉德射電天文臺每天產生的數據進行分析。1967年,在這些數據中,她偶然間發現了一些有規律的脈沖信號,很像心電圖中的心跳。它們周期很穩定,每隔1.337302088331秒就出現一次,脈寬0.04秒。這一快速的脈沖當時被半開玩笑地認為是外星高級智能生命傳送來的訊息,隨后暫時被稱為“小綠人1號”(Little Green Man 1,或LGM-1)

之后的一個月,他們又陸續在不同天區發現了3個類似的脈沖信號,其中一個的周期為1.6秒。這就是脈沖星的發現。

1968年2月24日,他們在英國《自然》雜志上發表文章。他們將最早發現的那顆脈沖星取名為CP1919,并在文章中指出,這種脈沖星可能就是中子星。

1968年6月,美國康奈爾大學托馬斯·戈爾德明確指出,喬絲琳·貝爾發現的脈沖星即是正在快速自轉的中子星。

脈沖星的大小和一座城市差不多,每秒能旋轉幾百次。每旋轉一次,它們就的電波就像旋轉的燈塔一樣,掃過宇宙空間。

四、木衛一的火山爆發

1979年,旅行者1號拍下了木衛一(Io)的照片。(Io的名字咋來的?它是木星的女盆友之一!點這里,了解太陽系行星名稱的由來:一張圖看懂太陽系行星名稱的由來)

科學家們讓旅行者1號拍下這張照片,是為了在飛掠過程中,判斷它的具體位置。

NASA的工程師Linda Morabito嘗試著調整這張照片的對比度,好讓背景的星星能表現出來(就像我們用美圖秀秀一樣)。這時,她發現,在木衛一的輪廓上,一朵巨大的云霧騰空而起。

一開始,她以為這是后面的另一顆衛星,正從木衛二的邊緣移出來。但是,經過仔細觀察和驗證,她和同事們終于確定,這不是什么衛星,這是一座活火山噴發!

于是,人類第一次目睹了地球之外的火山爆發。

當然,木衛一的火山實在太多了,數得過來的就有400多個。小編沒有住在上面真是萬幸!不然睡不了一個好覺。

五、射電天文學

別看現在打電話那么方便,這在100年前幾乎是不可實現的夢想。1928年,貝爾實驗室的夢想就是:讓越洋電話成為可能。他們請了一位叫卡爾·央斯基(Karl Jansky)的無線電工程師來解決噪聲干擾的問題。

央斯基建了一個天線,用來接收頻率為20.5兆赫茲(波長約14.6米)的無線電波。它被安裝在轉盤上,可以朝向任何方向旋轉,因此被稱為“央斯基的旋轉木馬”(Jansky’s merry-go-round)。

在收集了幾個月的信號之后,他把背景噪聲分為三種:附近的雷雨、遠處的雷雨,以及一種來歷不明的淡淡的嘶嘶聲。他花了一年多的時間來調查第三種類型的背景噪聲,發現它來自銀河系中心。

這是來自宇宙的聲音!他把這個結論發表在1933年5月5日的《紐約時報》上,還出版了經典論文《明顯的外太空電子干擾源頭》(Electrical disturbances apparently of extraterrestrial origin)。他很想做進一步的研究,但是貝爾實驗室拒絕了他的請求,因為這種輻射不會對越洋通信產生明顯的影響。

那么,央斯基發現的噪聲到底是什么?他發現的就是射電天文學本身!

然而,由于貝爾實驗室給他安排了別的工作,他從此再也沒有繼續研究射電天文學。但他的發現卻啟發了無數天文學家。為了紀念他,國際天文學聯合會決定使用“央斯基”作為天體射電流量密度的單位,簡寫作“央(Jy)”。

六、天王星

1781年,英國天文學家威廉·赫歇爾正在為恒星分類。聽起來很無聊吧?確實。也許正是因為如此無聊,所以,當他發現天空中游弋過一顆奇怪的亮點時,他頓時感到興奮異常。這顆星星的速度比夜空中其他星星都快,這說明它距離我們很近。它就是天王星,從而在太陽系的現代史上首度擴展了已知的界限。這也是第一顆使用望遠鏡發現的行星。

赫歇爾本來想以喬治三世的名字給這顆新星命名為“喬治之星”(Georgium Sidus),但站在天文學尺度上來看,這也太短視、太民族主義了有沒有?最后,它被命名為天王星。

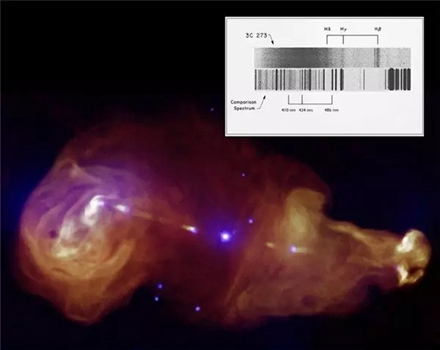

七、類星體

1963年,當馬丁·施密特認為自己發現了一顆恒星時,它卻發射出巨量的無線電波——這在恒星家族里是不可能的。他把這顆星命名為“類星體”。他發現,它在一個奇怪的位置上有一些又寬又亮的發射光譜線。光譜是天體的化學“指紋”,能告訴我們它的組成元素。

后來,他突然意識到,這些光譜線,實際上都是由我們熟悉的氫元素發出的——只不過經歷了極大的紅移,這說明它距離銀河系極其遠,有幾十億光年之遠。據他判斷,這顆類星體發出的無線電波,比整個銀河系發出的電波強烈100倍。

今天,科學家已有共識,類星體可能是超大質量黑洞及其周圍致密的區域組成的。

八、木星的哭泣

1955年,伯納德·伯克和肯尼斯·富蘭克林想試驗一下他們的無線天線是否管用,于是把它對準了蟹狀星云。然而,他們聽到的卻是一些破碎、嘈雜、跳躍的噪聲。

他們同時發現,這種聲音,每天都會比前一天早出現4分鐘。這兩位科學家,發現了人類歷史上第一段來自另一顆行星的無線電波——木星的“哭泣”。

當電子和質子在木星的磁場中運動時,它們旋轉、迂回、俯沖,軌跡就像過山車,于是發出了尖嘯的叫聲,就像木星在哭泣。

(作者:Sarah Scoles;via discovermagazine;編譯:汪汪)

- 發表于 2015-03-13 00:00

- 閱讀 ( 1418 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 打一針就能變猛男? 796 瀏覽

- 嬰兒睡眠:“同眠”不等于“同床”? 1087 瀏覽

- 癌癥也分級別? 1073 瀏覽

- 微生物指紋——罪案調查新武器? 900 瀏覽

- 6大洗臉誤區,你知道嗎? 868 瀏覽

- 為什么銀河系在轉動? 1166 瀏覽

- 木衛三真的存在海洋? 790 瀏覽

- 常曬日光浴,易得皮膚癌? 1458 瀏覽

- 趴著睡覺對寶寶好嗎? 764 瀏覽

- Apple Watch價格:蘋果在下一盤很大的棋? 927 瀏覽

- 小雞也會像人那樣數數? 1401 瀏覽

- 過度醫療:風險誰人擔? 988 瀏覽

- 終結者來襲:液態金屬機器人將問世? 906 瀏覽

- 平行宇宙真的存在? 972 瀏覽

- 產前抑郁怎么辦? 819 瀏覽

- 如何正確地喝水? 1367 瀏覽

- 十條玩命的徒步旅行路線? 889 瀏覽

- 關于睡眠時間:你到底需要睡多久? 814 瀏覽

- 朱莉防癌切卵巢,有必要模仿嗎? 804 瀏覽

- “4D打印”,智能打印? 877 瀏覽

- 燒了5500年的,究竟是什么火? 925 瀏覽

- 3D打印:個性化醫療的模型? 949 瀏覽

- 寶寶健康睡眠需要什么環境? 910 瀏覽

- 德國之翼空難:資深機長為你解讀可能原因? 1280 瀏覽

- 宇宙的黑暗面:未知暗能量占95%? 933 瀏覽

- 我們為什么離不開“朋友圈”? 1284 瀏覽

- 珍愛生命,遠離寂寞? 1374 瀏覽

- 畫面太美!真實的雪花什么樣? 875 瀏覽

- “不高興”也是一種病? 865 瀏覽

- 流感多發季,如何不“中招”? 926 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 航母不可替代,為什么?

- 開車注意了!全國十大高危路段?

- 你的身體何時開始衰老?

- 狼群的真實生活什么樣?

- 這條“裙子”到底是什么顏色的?

- 羊年說“羊補”,如何“吃羊”才健康?

- 迄今為止,速度最快的人造物體有哪些?

- 狗也會察言觀色?

- 染發的危害到底有多大?

- 拯救了世界的七個人?

- 品酒師是一群怎樣的怪咖?

- 用戶死了以后,社交網絡帳號由誰接管?

- 科學家談戀愛,也是蠻拼的?

- 你一生要吃多少食物?

- 為什么我們對挖鼻孔欲罷不能?

- 藍色妖姬到底是一種什么花?

- 一直不睡覺,能堅持多久?

- 關于未來,科幻電影給我們的8個警示?

- 搶紅包,為什么大家都愛?

- 白金還是藍黑,一條裙子引發的爭論?

- 為什么透明的雪花堆在一起就變成了白色?

- 打造“超級捐獻者”細胞,是進步,還是妄想?

- 2015年,最值得期待的太空事件?

- 精神疾病可令人變身“吸血鬼”?

- 證據會說話,何以辨真假?

- 免疫療法,能否阻止癌癥肆虐?

- 太空互聯網會成為現實嗎?

- 開坦克,也要考駕照?

- 堿面?硼砂?用錯了會中毒!

- 貓為什么喜歡箱子?封閉空間獲得安全感