中國人最愛起什么名字?

臺灣把這些“一呼百應”的俗名統稱為“菜市場名”,意指你到菜市場去叫這個名字,很多人都會回頭。但菜市場名的熱度通常不會持續很久,比如張偉們中約39.8%是80后,而00后就不到3.4%了。

新的流行風潮正在醞釀之中。

給男孩起三字名時第二個字放“子”是近年非常流行的套路。據統計,2010年以來出生的起了三字名的男童中竟然有5.93%第二個字是“子”。而第三字的選擇也照樣相當集中——“軒”字竟然占去了6.04%。結果追求雅致,給兒子取名“子軒”的父母大概會發現他們費盡心機起的名字已經登上菜市場名排行榜。

但是,給兒子起了“子軒”這種大俗名也實在不能全怪父母。并非他們太不聰明而不幸選中了俗名,而是流行風潮變化之快,簡直讓人無所適從。

名字的變化有多快呢?

2010年以后出生的男童十個最常見的名字為“子軒”、“浩宇”、“浩然”、“博文”、“宇軒”、“子涵”、“雨澤”、“皓軒”、“浩軒”、“梓軒”。而在21世紀00年代,十大俗名則為“濤”、“浩”、“鑫”、“杰”、“俊杰”、“磊”、“宇”、“鵬”、“帥”、“超”。竟然無一進入10后十大俗名,表現最好的“俊杰”也不過能排行十一而已。

也就是說,父母給小孩起“子軒”的時候大概并未意識到這個看似清新脫俗的名字實際上已經在爛大街的道路上極速奔馳了,他們只會察覺到身邊有很多叫“濤”、“浩”、“鑫”的小男孩。而當他們發現“子軒”們批量出現的時候,已經為時已晚。

名字作為身份識別的重要符號,具有非常重要的地位。理想的名字要既具備很強的識別度又不至于怪異,為了起名家長們往往費盡千辛萬苦。但是就如很多人追求時尚卻往往掉進“淘寶爆款”大軍一樣,姓名的變化有時實在無法捉摸。那么,如何才能起個卓爾不凡的名字呢?

【單名還是雙名】

對比00年代和10年代十大俗名,即可發現一大變化就是00年代十大俗名中單名為主,而10年代十大俗名全是雙名。由于雙名重名概率大大低于單名,這一現象說明近期男孩姓名中雙名已經占據了絕對優勢,以至于雙名也有大量的重名現象。

事實上,現今中國單名確實越來越式微了。中國單名的高峰期出現在上世紀60-90年代。60后男性單名率達到55%,90后仍有52%。同樣,女性單名率在這期間也基本穩定在40%上下。

但到了00后,情況發生了重大變化,男性單名率暴跌到了19%,女性更是掉到了17%。這個趨勢至今仍在發展——13年出生的男性單名率只剩10%,女性已經不足一成,為8%。

單名是如何迅速失寵的呢?

其實,與其說單名在21世紀迅速失寵是件怪事,不如說20世紀的單名流行是個偶然。

中國的姓名在先秦時期以單名為主,雖然有“不降(夏)”、“公劉(先周)”、“繄扈(西周)”、“黑臀(春秋)”等表面上的雙名,但這些名字無法拆解,實際上和單名無異。

漢朝以后,真正意義上的雙名才開始出現,但單名依舊占據主流。以帝王名為例,兩漢帝王幾乎都是單名。(昭帝“弗陵”尚有先秦遺風,平帝“箕子”因雙名“不合古制”自行改名為“衎”)。到了南北朝時期57個皇帝已經有18個采用了雙名。就此之后,雙名流行的趨勢愈加不可阻擋,兩宋18帝9個雙名,明朝的16個皇帝只有成祖用了單名“棣”。

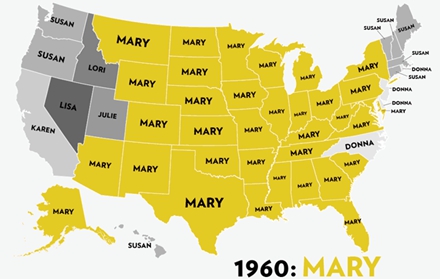

而在民間,人口增長給單名的使用造成了相當大的壓力。特別由于中國姓氏數量相對稀少而分布集中,使用單名往往會導致姓名全同,對區分識別個體非常不利——1800年英格蘭和威爾士出生的男性22%叫John,女性24%叫Mary,這種命名方式如果在中國勢必會引發巨大的混亂。而隨著宋后宗族社會的日趨成型和愈發熾熱的修譜風潮,中國開始流行名中一字表示字輩的起名法。字譜輩命名法大大推動了雙名的盛行,到了明清時期,雙名已經成了新的規范和制度,人們已經完全忽略古人對雙名“不合古制”的批評了。

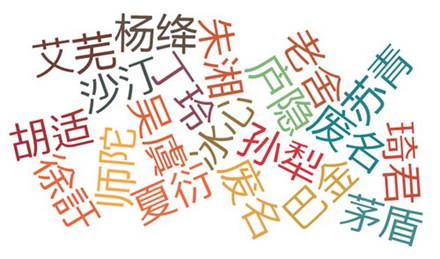

變化出現在民國時期——宗族社會的影響漸漸減弱,加之久不流行的單名在文人看來頗有古雅之風,紛紛取單名為筆名,單名這才再次開始興盛起來。

既然如此,起單名可否免俗?

雖然單名在清末民初時一度是文化人士顯示自身卓越品位的方式,但實際上,起單名有個極大的風險——單名重名率遠高于雙名,一不當心就會更俗。

如13年男孩單名中“睿”竟然占到了2.59%,第二名“浩”也有2.56%。若是單名有90年代的市場占有率的話,在俗名排行榜上超過“子軒”之流必定是分分鐘的事。而且由于之前幾十年的巨大存量單名,目前全國重名最多的十個名字竟然都是單名,其中叫“英”的竟有4100多萬人。總體看來,要避免俗名,雙名乃至新近流行的三名才是不錯的選擇。

【名字趨勢的預測】

對不幸給孩子起了菜市場名的父母來說,發現名字爛大街的時候往往已經太晚了。有什么辦法能夠預知什么名字會成為菜市場名呢?

名字的流行雖然瞬息萬變,但是也有一些大體的規律,可供家長參考。

流行文化對姓名的影響不可小覷,在《為什么紅后代喜歡起名叫ABB》(查看歷史文章,回復關鍵詞ABB)一文中已經提到,中國文革時期和改革開放后流行的姓名有明顯的不同。

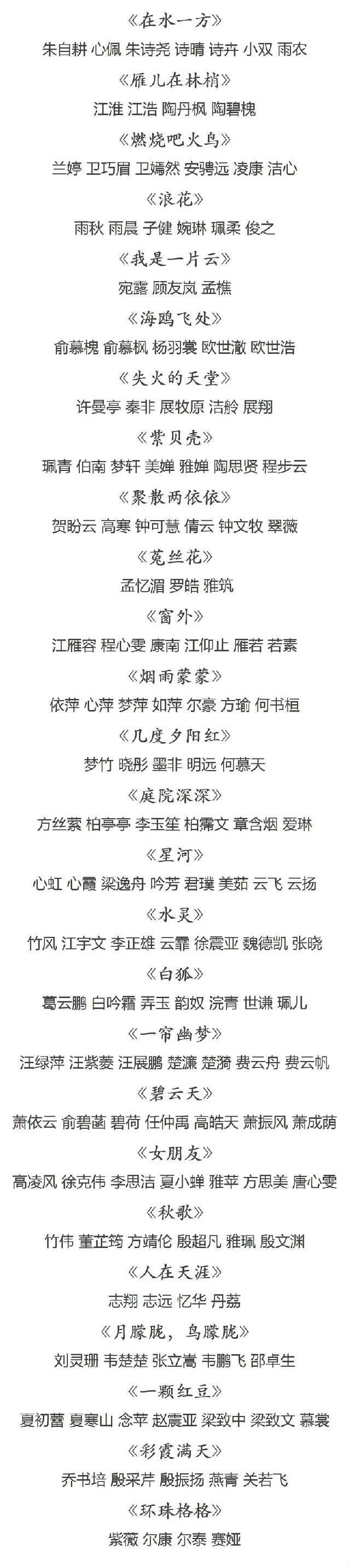

如在英國,女演員Keira Knightley的走紅就讓Keira這個本來名不見經傳的女名在2004年躥升到女名排行榜第99位。而英美文化,尤其是好萊塢的影響則讓不少本來來自英語的名字在法國迅速流行(如Dylan、Jason、Kelly)。而隨著追著瓊瑤阿姨,郭敬明和《仙劍奇俠傳》長大的一代紛紛為人父母,“子豪”“峻熙”“子萱”等偶像劇味十足的名字也開始大面積盛行。

此外,名字的流行往往有相當強的地域性,一個名字的流行往往從經濟文化較為優勢的地區開始,迅速向其他地區擴張。

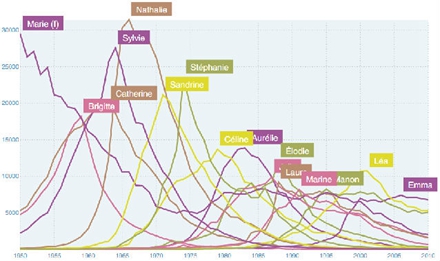

如巴黎作為法國當仁不讓的政治經濟文化中心,就引領著法國全國名字的潮流。以女名為例,五十年代的Martine,六十年代的Nathalie,七十年代的Stéphanie,八十年代的Aurélie,巴黎一次次走在法國姓名流行的前沿。而美國女名Lisa、Jennifer、Jessica、Emily、Isabella、Sophia的流行起于加州和東北部,隨后向中西部和南部擴散。甚至出現過東西兩岸已經有了新的潮名而過了氣的老名仍然在中西部各州攻城掠地的情況。相反,由較落后地區反推成功概率就較低,美國南部雖然小范圍流行過幾個女名,但成功輸出到全國的只有Ashley一個。

但是一些地理和文化上相對隔絕的地區,起名往往較為獨立,并不一定受流行趨勢的影響。

如法國科西嘉島和本土有海洋相隔,文化也不盡相同,因此科西嘉人起名受巴黎的影響比法國其他地區低得多。如Jean和Marie在全法早已過氣多時的70年代,這兩個名字仍然分別是科西嘉島上最常用的男女名。德國分裂時期,兩德的流行名也有所不同。總體來說,東德人取名更加保守,傳統名居多。70年代東德十分偏愛如Kerstin等北歐名。而詭異的是,美式的英文簡寫名如Mandy,Cindy在東德爛大街,但一些俄語名如Maika等反而在西德較常見。

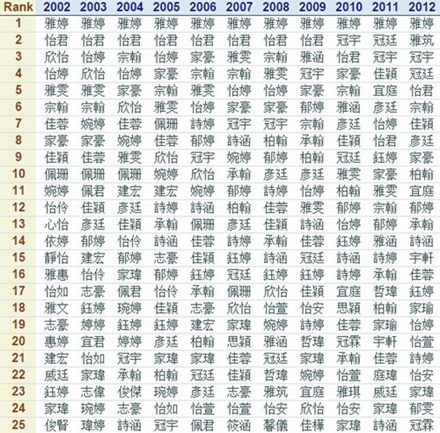

同樣,臺灣雖然屬于中華文化圈,但是地理和政治都和大陸有區隔,所以臺灣的“菜市場”名和大陸也相當不同——據統計,2013年臺灣出生男孩十大名為“宥翔”、“宥廷”、“宇恩”、“承恩”、“宇翔”、“宥辰”、“品睿”、“睿恩”、“宸睿”、“柏宇”。與大陸同期出生的男孩流行的名字截然不同。而1994年入學的臺灣大學生(70年代后期出生,不分男女)十大名為“雅惠”、“怡君”、“雅雯”、“欣怡”、“心怡”、“靜怡”、“雅萍”、“淑芬”、“淑娟”、“志偉”,也絕無大陸時代特色的“建軍”、“紅梅”、“軍”、“紅”等名字。據“健保署”稱,臺灣近年來越來越偏向于夢幻的名字。

事實上,菜市場名當中很大部分是起名軟件生成的。自1995年開始,中國的起名理念逐漸被一種稱為“五格剖象”的祈福法則控制。所謂“五格剖象”,是根據《易經》的“象”、“數”理論,依據姓名的筆畫數建立起來的五格數理關系,并運用陰陽五行,來推算人生運勢的方法。

比如最典型的“張馨月”,按照“五格剖象”理論,“張馨月”一名的“人格數”、“地格數”、“外格數”以及“總格數”都是難得的大吉大利。因此, “張”姓孩子的父母,盡管知道這個名字的重名率甚高,但仍執著地加入“張馨月”大軍。

【俗名需要擔心嗎】

隨著交流手段的日漸發達和大眾受教育水平的普遍提高,俗名的問題似乎越來越嚴重了,果真如此嗎?

事實上,可能父母并不用為給孩子起了俗名而擔心——近年雖然“子軒”、“子寧”、“子健”、“子劍”之類的惡性俗名頗多,但是總體而言,名字的集中度正在下降。

比起當年一個Mary就占去24%人口的盛況,當今英國最流行的女名也不過能占到出生人口的4%。而流行名字更新的速度也越來越快——美國和法國的姓名流行期都越來越短,人們喜新厭舊的習氣越來越重。

就中國而言,“英”這種一個名字四千多萬人的盛況已難再現。“偉”從五十年代到八十年代長期位列男子常用名三甲的狀況幾乎可以肯定不會在“子軒”、“睿”等名字上復制。就連長期被視為臺灣爛大街名代表的“怡君”也在近期終于摔出了前十。

值得注意的是歐美國家近年女名相對比男名更加多樣化,但漢語文化圈則顯然對給兒子起個有辨識度的名字更加上心——臺灣十大俗名中明顯是女性名字的始終占據三分之二左右的名額,而中國大陸全部人口的十大俗名“英”、“華”、“玉”、“秀”、“義”、“明”、“蘭”、“金”、“國”、“春”中也差不多有六七個基本是女性專用名。

最近,可能是因為王思聰的關系,一股“思字輩”的起名新風正在襲來,“子字輩”大有成為明日黃花的兆頭,十多年后,當“子軒”們長大時,他們大概會發現除了同齡人外,鮮少有人和他們同名。

- 發表于 2015-05-07 00:00

- 閱讀 ( 1079 )

- 分類:其他類型

你可能感興趣的文章

- 人類會越來越高嗎? 839 瀏覽

- 雞蛋殼的顏色跟營養有關嗎? 985 瀏覽

- 熬夜會引起猝死嗎? 945 瀏覽

- 客家三及第湯因何受歡迎? 857 瀏覽

- 暢銷藥,也有“歪打正著”? 1448 瀏覽

- 制造生物武器,沒那么簡單? 1228 瀏覽

- 你為什么經常感到饑餓? 864 瀏覽

- 飛機上吃東西為何感覺會變味? 1010 瀏覽

- 吸煙與肺癌有多大關系? 865 瀏覽

- 安全帽的歷史:作家推動的發明? 782 瀏覽

- 貓頭鷹的腦袋,為何能轉到正后方? 910 瀏覽

- 你為什么會記不住別人名字? 907 瀏覽

- 魚類也“熱血”? 1067 瀏覽

- 硬幣吃多了,會不會死人? 920 瀏覽

- 西瓜流言大盤點:西瓜爆裂只因膨大劑? 768 瀏覽

- 非線性科學:浪花是如何產生的? 1029 瀏覽

- 對大熊貓來說,竹子并非理想食物? 825 瀏覽

- 蚊子咬你,是因為喜歡你的味道? 913 瀏覽

- 喝多少酒會死人? 794 瀏覽

- 人們為什么喜歡魔術? 882 瀏覽

- 為什么說恐懼來源于無知? 830 瀏覽

- 看完《復聯2》,這些問題搞清了嗎? 1001 瀏覽

- 動物放生,應該怎么做? 1260 瀏覽

- 為什么要有男人?科學給出了答案 963 瀏覽

- 兔唇患兒,到底是如何形成的? 1008 瀏覽

- “靈魂出竅”現象是如何發生的? 909 瀏覽

- 你有做職業殺手的潛質么? 1198 瀏覽

- 想吃素,有哪些“講究”? 865 瀏覽

- 色彩心理學:為何某些顏色看上去特別高大上? 773 瀏覽

- 曲面電視,是營銷還是忽悠? 758 瀏覽

相關問題

0 條評論

0 篇文章

作家榜 ?

-

xiaonan123

189 文章

xiaonan123

189 文章

-

湯依妹兒

97 文章

湯依妹兒

97 文章

-

luogf229

46 文章

luogf229

46 文章

-

jy02406749

45 文章

jy02406749

45 文章

-

小凡

34 文章

小凡

34 文章

-

Daisy萌

32 文章

Daisy萌

32 文章

-

我的QQ3117863681

24 文章

我的QQ3117863681

24 文章

-

華志健

23 文章

華志健

23 文章

推薦文章

- 想要機器人能思考,首先得教會它們“看”?

- 這些離奇致死的案例,你想都想不到?

- 賭博會像吸毒一樣劫持大腦?

- 千年不滅的長明燈究竟怎么回事?

- 時間旅行是如何實現的?

- 抽象畫為什么吸引人?

- 地震警報也有“盲區”?

- 寶寶需要補鈣嗎?

- 流星雨會擊中空間站嗎?

- 地震求生有“活命三角”嗎?

- 為什么會做重復而連續的夢?

- 機器人也能當廚師?

- 迄今為止,本世紀共發生了幾次八級大地震?

- 白血病,不用骨髓移植也能治?

- 動物也會用iPad?

- 哈勃望遠鏡25周年:都拍了哪些壯美照片?

- 暗能量真的存在嗎?

- 癱瘓到底是怎么回事?

- 干細胞治病,不是紙上談兵?

- 飛絮漫天,我們怎么辦?

- 80后必定遇到延遲退休,該怎么準備?

- 為什么朋友圈健康類謠言泛濫?

- 中國什么地方的人最能打?

- 飛機上沒有氧氣瓶,那氧氣面罩的氧氣從哪來?

- 磁懸浮列車是怎么回事?

- 太陽系外行星的奧秘,你造嗎?

- 體檢檢出“腫瘤標志物”意味著什么?

- “大米理論”,新說南北差異?

- 八張改變世界的地圖,長啥樣?

- 罌粟也有真假,如何區分?